Les dessins de costumes de Henri Gissey, dessinateur du Cabinet du roi

À l’époque de Molière, le succès des ballets et comédies-ballets reposait à la fois sur l’agilité des danseurs et la richesse des habits considérés dès 1661, au début du règne personnel de Louis XIV, comme les plus beaux d’Europe. Une telle reconnaissance intervenait au moment de l’épanouissement des talents de Henri Gissey, chargé de fournir tous les modèles de costumes pour le somptueux carrousel organisé en 1662 entre le Louvre et les Tuileries, les comédies-ballets et la tragédie-ballet Psyché des « deux Baptistes » (Lully et Molière) de 1664 à 1671, sans oublier l’opéra italien Ercole amante en 1662.

L’un des principaux mérites de Gissey fut d’exceller dans la « règle de la convenance des habits », utilisée pour caractériser les différents rôles des spectacles et les reconnaître d’emblée. Pour aider le public, le dessinateur recourait à des accessoires, à des masques, à tout un vocabulaire visuel en partie fourni par la célèbre Iconologie de Cesare Ripa, véritable langage visuel capable de retenir l’attention d’une assistance éprise de logique, attachée à la compréhension d’un ouvrage lyrique ou chorégraphique.

Gissey mourut à Paris le 4 février 1673, soit treize jours avant Molière, après avoir illustré de son crayon les personnages des œuvres du comédien lors de la création de ses spectacles à la cour.

Anonyme, Dernière entrée du Ballet des Fêtes de Bacchus : Apollon et les neuf Muses (quatrième décor), 1651

Le public fut très tôt fasciné par la présence de Louis XIV parmi les danseurs. Dès 1651, alors âgé de douze ans et mineur, il paraissait à la dernière entrée du Ballet des Fêtes de Bacchus dans une gloire toute dorée. Il ne représentait pas encore le soleil, mais d'autres rôles, comme ici une Muse. Loué pour son « agilité exquise », il contribua à la réputation des habits portés lors des spectacles.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Costume de magicien pour Le Mariage forcé, 1664

Ce dessin pourrait correspondre au personnage que consulte Sganarelle à la fin du 2e acte du Mariage forcé. Le dessin exprime à la fois la puissance et l’étrangeté du magicien, avec ses attributs caractéristiques.

Mots-clés

Photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)

Costume d’Égyptienne pour la dernière scène de la Pastorale comique du Ballet des Muses, 1666

Cet habit est destiné au danseur Noblet pour incarner un personnage féminin, comme cela était courant à cette époque. La jupe courte, inconvenante pour une dame, est l’indice d’un rôle travesti.

Mots-clés

Photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)

Égyptienne à la guitare, pour la Pastorale comique du Ballet des Muses, 1666

Dans la dernière scène de la Pastorale comique, Lully et trois danseurs incarnaient des guitaristes. Le compositeur avait appris l’instrument dès son plus jeune âge à Florence et en avait déjà joué dans le Ballet de la galanterie du temps en 1656.

Mots-clés

Photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)

Égyptien jouant des gnacares, pour la Pastorale comique du Ballet des Muses, 1666

Dans la même scène, quatre « dansants » jouaient des gnacares, sortes de petites cymbales destinées à souligner le rythme et le caractère exotique du rôle dansé.

Mots-clés

Photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)

Costume du Mufti pour Le Bourgeois gentilhomme, 1670

Gissey surpassa ses prédécesseurs en exprimant avec justesse le caractère des personnages, comme ici le comique irrésistible du grand Mufti – interprété par Lully – sur le point de bâtonner Monsieur Jourdain (Molière).

Mots-clés

© Nationalmuseum Stockholm, NMH 80/1874, 27

Flûtiste pour la pompe funèbre de Psyché, au premier intermède, 1671

Ce personnage paraît durant l’intermède tragique qui mène Psyché vers sa disgrâce. Gissey exprime ici avec justesse la gravité d’une pompe funèbre antique.

Mots-clés

© Nationalmuseum Stockholm

Un Amour pour le troisième intermède de Psyché, 1671

Ce personnage revêt tous les attributs d’un des quatre Amours qui dansent une entrée de ballet pour mieux séduire Psyché. Son attitude et son « tonnelet » (sorte de jupe) évoquent ici le vol aérien de l’Amour dans un mouvement de danse.

Mots-clés

© Nationalmuseum Stockholm, NMH 80/1874, 31b

Mome (ou Momus), dieu de la raillerie, pour le dernier intermède de Psyché, 1671

À la fin de Psyché, des personnages de différents caractères paraissent et envahissent l’espace scénique pour composer un somptueux divertissement dans une gloire.

Mots-clés

© Nationalmuseum Stockholm

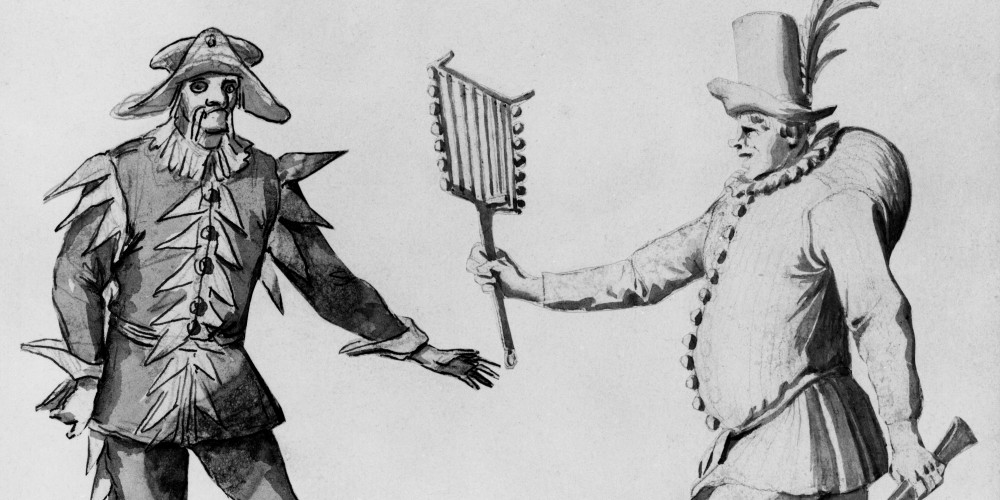

Polichinelle pour le finale de Psyché, 1671

Le choix d’un Polichinelle dans le finale de Psyché atteste le mélange des genres dans ce spectacle grandiose.

Mots-clés

© Nationalmuseum Stockholm, NMH 80/1874, 65

Par Jérôme de La Gorce, université Paris-Sorbonne, et directeur de recherche au CNRS