Les animaux

Bibliothèque nationale de France

Panthère et bêtes sauvages

Autour d’une panthère couronnée sont rassemblées quelques bêtes sauvages : lion, ours, sanglier, cerf, cheval, licorne, dromadaire et bélier. Dans la tradition du bestiaire, en effet, la panthère attire à elle tous les animaux par la douceur de son haleine ; et, dans son nom, il y a pan, qui en grec veut dire « tout ».

Bibliothèque nationale de France

Non seulement l’auteur de la mappemonde a voulu l’entourer de textes sur la nature des animaux, pour la plupart empruntés aux Étymologies d’Isidore de Séville, mais ces mêmes animaux, ou d’autres, ont été figurés sur la mappemonde elle-même.

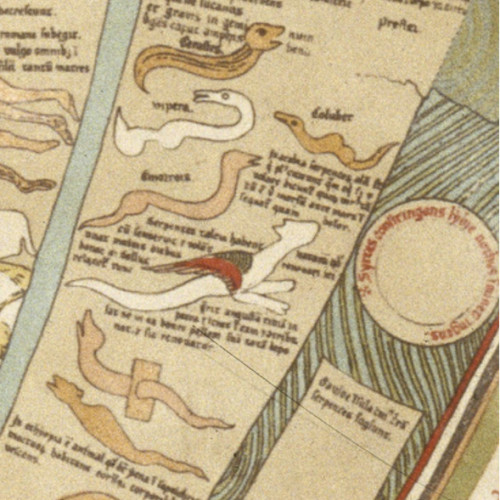

Serpents et reptiles

Au sud, serpents et reptiles caractérisent les régions désertiques de l’Éthiopie. Ils sont répartis en trois groupes.

Éthiopie

Ethyopie est une région qui est situee vers la partie de mydi.

Aux marges méridionales du monde l’Éthiopie apparaît ici, comme sur les mappemondes, comme un réservoir de “merveilles” :

“où il y a moult grant multitude de bestes venimeuses comme serpens, basiliques, grans dragons et aspics et si y a des licornes et de toutes autres bestes cruelles a si grande abondance qu’il semble que ce soient fourmis qui sortent d’une fourmilière, tant y en a.”

Un dragon aux ailes rouges, signe récurrent, sur les images, de la sauvagerie et de la monstruosité, au premier comme à l’arrière-plan, ouvre et ferme l’illustration qu’il emprisonne dans sa signification. Avec, lui faisant face, un serpent à tête humaine semblable à ces reptiles qui figurent souvent dans les scènes de la tentation, donnant ainsi à la représentation une aura diabolique encore renforcée par la couleur noire de la tête du monstre.

Á l’arrière une licorne que les Bestiaires appellent aussi rinoceron ou monoceron, “un animal très cruel qui possède au milieu du front une corne de quatre pieds de long, si forte et si pointue qu’elle perce tout ce qu’elle frappe.” (Barthélemy l’Anglais, XVIII, 88). Elle est avec le dragon, l’ennemie de l’éléphant. Celui-ci en effet “a le ventre moue et le dos dur. C’est pourquoi lorsqu’il se bat avec une licorne, il lui tourne toujours le dos.” (Barthélemy l’Anglais, XVIII, 42). L’éléphant qui “possède de grandes oreilles fines et larges, qu’il peut déployer quand il le veut. Il en frappe violemment le dragon quand il se bat avec. Le dragon déteste l’éléphant ; il en boit le sang et il l’attaque quand il vient de boire et qu’il est plein d’eau.” (Id.).

Ainsi ces animaux loin d’être simplement juxtaposés, reflètent de par leur inimitié intrinsèque, bien connue par les Bestiaires, l’état de violence latent qui caractérise ces régions en marge du monde.

Quant aux hommes qui vivent dans ces parages, leur aspect autant que leur comportement expriment la même “sauvagerie”. Au premier plan, une sorte de géant hirsute, ophiophage, ou du moins vivant en commensalité avec les reptiles, peut-être un de ces Psylles évoqué sur l’image de l’Afrique (fol. 1). À l’arrière, de l’autre côté du fleuve, sans doute le Nil où se désaltère un crocodile (fol. 15v°), des hommes sans tête, des Acéphales, dont les yeux, les narines et la bouche sont sur la poitrine, que l’on appelle aussi Blemmiens, Blemnyes, Blènes, dont la nudité et la massue que tient l’un d’entre eux renforce encore l’image de brutalité et de “sauvagerie.”

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Des animaux fabuleux

À l’extrémité orientale de la frange méridionale du monde, un dragon (draco). Selon Isidore : « Le dragon est le plus grand de tous les serpents, ou même de tous les animaux terrestres. » Il est représenté ailé, pourvu de pattes et d’une énorme queue nouée, sans doute pour rappeler que « sa force réside non dans ses dents, mais dans sa queue, et c’est moins sa gueule que ses coups qui sont nuisibles ».

Il est suivi d’un aspic, également ailé, et d’un basilic, représenté avec une tête de coq et une queue de serpent. Cet animal fabuleux né d’un œuf de coq couvé par un crapaud, de préférence sur un fumier, se distingue ici par sa silhouette nouvelle qui contraste avec la description qui en est faite, empruntée à Solin :

Cette terre engendre le basilic, c’est-à-dire le mal. Ce serpent a un demi-pied de long et est tacheté de blanc. Il se déplace avec une partie de son corps tandis que l’autre est haute et dressée.

Cette espèce par essence « maléfique » se révèle particulièrement redoutable :

Il n’est pas seulement fatal à l’homme et aux autres animaux, il l’est à la terre même, qu’il souille et qu’il brûle partout où il établit son fatal séjour. Il fait périr les herbes, il tue les arbres ; il vicie l’air à tel point que partout où son souffle impur s’est exhalé, nul oiseau ne passe impunément. Pour s’en défaire, il convient de construire une cloche de cristal afin de pouvoir l’approcher sans être atteint par son regard. Ce fut, et non des moindres, l’un des exploits d’Alexandre.

Typologies des serpents

Un second groupe est rassemblé à l’extrémité ouest de la même frange méridionale de la terre, non loin du peuple des Ophiophages (mangeurs de serpents). De nombreux serpents sont tantôt énumérés, tantôt figurés et parfois décrits, comme le scitale :

Le scitale (scitalis) est un serpent ainsi nommé parce que son dos resplendit de telles bigarrures que la beauté de ses taches retient ceux qui le contemplent et, comme sa reptation est assez lente, ceux qu’il ne peut poursuivre, il les attrape quand son aspect merveilleux les fige de stupeur. Il est si brûlant qu’il se défait même en hiver de la dépouille de son corps brûlant.

Puis, suivant l’ordre du livre XII des Étymologies d’Isidore, vient l’amphisbène, le serpent à deux têtes dont les yeux brillent comme des lampes. Le reptile n’apparaît pas sans doute en raison de l’état du parchemin, non plus que le prester. D’autres serpents sont encore cités, comme le céraste, la vipère, la couleuvre ou le sirène (serenus), serpent ailé à ne pas confondre avec la sirène, longtemps représentée avec un corps d’oiseau :

Il existe en Arabie des serpents ailés appelés sirenae, qui sont plus rapides que les chevaux et qui volent même aussi dit-on ; leur venin est si prompt que la mort précède la douleur de la morsure.

Cette énumération s’achève par des considérations générales sur la nature des serpents et particulièrement cette aptitude à rajeunir en quittant leur vieille enveloppe :

Le serpent a une nature telle que, lorsqu’il se sent vieillir, il veut rajeunir. Il jeûne pendant un certain nombre de jours jusqu’à ce que sa peau devienne trop grande. Il cherche alors une fente dans une pierre, y pénètre, s’y resserre et y laisse sa vieille peau et en sort rajeuni.

Une faculté redoublée par le dessin d’un serpent qui passe à travers une pierre percée. Une pierre, rima, qui dans de nombreux manuscrits du Bestiaire a été lue ruina, une ruine, ce qui expliquerait les images de serpents se faufilant à travers une tour ou entre deux colonnes pour procéder à ce rajeunissement.

Entre ces deux groupes, au-dessus de la main gauche du Christ, se trouve le javelot, iaculus, enroulé autour d’un arbre :

Le iaculus est un serpent volant. [...] Ils sautent en effet sur les arbres et, quand un animal passe devant eux, ils se jettent (iactant) sur lui et le tuent ; de là leur nom.

Les serpents et la mort

Les serpents

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

On dit venin (venenum) parce qu’il court par les veines (venae) ; en effet, son poison, répandu dans les veines, les parcourt, amplifié par l’agitation du corps, et en chasse le principe vital.

Messagers de la mort, les serpents en sont aussi les fils. Isidore rapporte que selon Pythagore :

[...] il naît un serpent de la mœlle épinière d'un cadavre d'homme. Ovide le rappelle aussi dans les livres des Métamorphoses : Certains pensent que, quand l'épine dorsale a pourri dans une tombe close, la mœlle de l'homme se change en serpent. [...] Si l'on y ajoute foi, il arrive donc que, si un serpent cause la mort d'un homme, la mort d'un homme aussi crée un serpent.

Né de la mort, de la terre, de la décomposition, à l’extrême opposé du phénix, l’oiseau des hauteurs et des aromates engendré par la mœlle du parfum, le froid serpent associé au feu, à la chaleur inexorable, évoque irrésistiblement la mort éternelle du corps et de l’âme.

Des créatures fascinantes

Ophir

Offir est une région qui est située es parties de Inde.

Ophir est par excellence le pays de l’or, là où se fournissait déjà la flotte de Salomon. Cette richesse le pays, figuré ici comme une île quasi inaccessible, la doit à ses formidables montagnes d’or et à sa « moult grant abondance de peirres précieuses et de toutes autres richesses » toutes jalousement gardées par « cruelles et horribles bestes sauvages... grans serpens et dragons vollans ejectans feu et venin par la guelle et par les narines et lyons, lyepars, tigres et formies cervées ». Au point que nul homme « tant soit-il fort et puissant, soit Sarrasin, soit Crestien » n’ose y demeurer. Il en faut plus néanmoins pour décourager les marchands qui doivent user de ruse et de stratagème. Avisant les fosses et les orifices creusés par ces animaux, ils mettent à profit leur absence pour descendre « hors de leurs vaisseaulx avec picz, pioches, marteaulx et ciseaulx de fer et d’acier. Et tandiz que les uns font le guet pour les bestes sauvages, les autres foillent en la terre et despiècent de grans pièces de ces montagnes d’or. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le serpent incarne le paradoxe et l’ambiguïté. Cet être sans jambe, à la vue émoussée « qui rampe au rythme des mouvements imperceptibles de ses écailles », toutes disposées de la même manière depuis le sommet du gosier jusqu’au cloaque terminal, sur lesquelles il s’appuie comme « sur des griffes », usant de ses côtes comme de jambes, peut fondre sur sa proie « avec la rapidité d’une flèche ». Dispensateur de la mort, il flotte néanmoins autour de lui une aura d’immortalité :

Les serpents vivent longtemps, dit-on, au point qu’en quittant leur vieille peau, ils quittent leur vieillesse et rajeunissent, à ce qu’on rapporte.

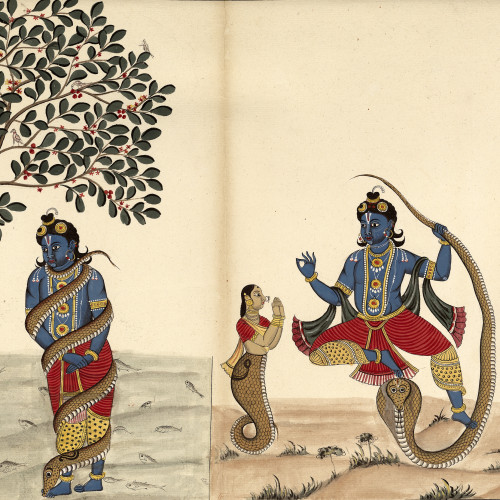

Krishna Kaliyadamana

Krishna, plongeant dans la Yamuna, est emprisonné par les anneaux du serpent Kaliya ; lorsqu’il l’a dompté, les épouses Kaliya viennent implorer Krishna. La feuille divisée en deux compositions. À gauche, sous un arbre qui abrite des oiseaux, Krishna est debout dans la Yamuna où nagent des poissons. Son corps est emprisonné par le serpent Kaliya qui l’enroule complètement et mord son doigt de pied.

À droite, Krishna Kaliyadamana tient dans sa main gauche la queue du naga, et danse sur sa tête entre deux femmes aux mains jointes ; la partie inférieure de leurs corps est aussi une queue de serpent.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Transgressant les limites du supportable, les serpents subsistent là où l’homme ne peut s’aventurer. Commensaux des lieux interdits, ils sont le signe du paroxysme, la marque d’un désert qui les engendre et qu’ils contribuent à renforcer.

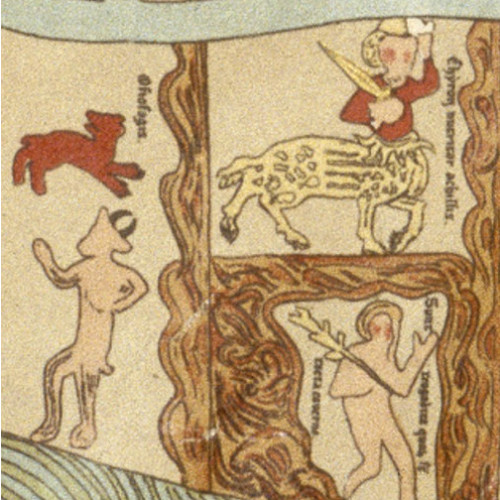

Bêtes sauvages et féroces

Source orientale du Nil bordée par un dragon, un aspic et un basilic, et portes de Nubie

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Jean de Mandeville affronte divers animaux et monstres fabuleux

À la fin du 14e siècle, le livre de Jean de Mandeville est probablement le récit de voyage le plus lu et le plus copié – plus de 250 manuscrits médiévaux en sont conservés. Il dépasse peut-être en notoriété le livre de Marco Polo tout en étant très proche, tant dans le style que dans la narration de certains épisodes. Le livre de Mandeville figure en bonne place dans la librairie de Charles V, dans un exemplaire copié en 1371 par un des copistes préférés du roi, Raoulet d’Orléans. L’écriture gothique, d’une parfaite régularité tout au long de l’ouvrage copié sur une seule colonne « à longues lignes », révèle bien la qualité du copiste.

Le frontispice du manuscrit présente quatre scènes inscrites dans quatre médaillons quadrilobé. En partie supérieure, on voit à gauche Jean de Mandeville en tenue de chevalier, assis dans une cathèdre, en train de rédiger son livre, tandis que sur la droite prend place une scène de dédicace du livre par Gervais Chrétien, médecin du roi, à Charles V. Au registre inférieur, deux scènes la légende de la fille d'Hippocrate qui, transformée en dragon, vivait sur une île grecque.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les fauves

Les sombres forêts d’Hyrcanie engendrent des fauves bien connus, tel le tigre figuré ici en compagnie du lion (leo nobilissimis), « le plus noble des animaux », et de l’ours à proximité de la Parthie. La panthère est rangée aux lisières de l’Éthiopie, à côté de la girafe (cameleopardus). Hôte traditionnel de l’Afrique, l’éléphant, dont Isidore déplorait déjà la disparition, est figuré à proximité du mont Atlas, près de la montagne des sept frères.

Panthère

Le plus ancien bestiaire, le Physiologus, composé en grec à Alexandrie au 2e siècle après J. C., inspire de nombreuses œuvres en latin, pour les clercs, ou en français, pour les laïcs.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une certaine tendance au naturalisme soutient que les animaux représentés ne seraient ni fictifs ni placés au hasard, mais correspondraient au contraire à un état de fait à la fois zoologique et géographique. Cette théorie ne laisse pas d’être sujette à caution. Non seulement elle fait fi d’un certain nombre d’exceptions, mais surtout, cette volonté d’identification à tout prix néglige autant les traits de l’animal que la légende qui l’accompagne. Ainsi la panthère de la mappemonde d’Ebstorf, aux formes que l’on pourrait qualifier de « réalistes », s’intègre dans une scène qui semble traduire visuellement un passage célèbre du Physiologus, abondamment reproduit dans les bestiaires :

Le Physiologus dit que la panthère ne se connaît qu’un seul ennemi : le dragon. Après s’être bien repue, la panthère va se tapir dans sa tanière et tombe dans un profond sommeil. Trois jours après elle s’éveille, pousse un grand rugissement et de sa bouche s’exhale un très doux parfum réunissant tous les parfums. Et les autres bêtes d’entendre son cri, de suivre son doux parfum et de l’accompagner en tous lieux. Seul le dragon se met à trembler de peur et court se terrer dans son antre souterrain ; et incapable de supporter le parfum de la panthère, il sombre et s’engourdit dans sa propre torpeur et reste ainsi dans son trou, inerte, comme s’il était mort.

Plutôt que d’une fonction naturaliste, les bestiae dessinés sur les grandes mappemondes du 13e siècle, celle d’Ebstorf en l’occurrence, sont investis d’une charge signalétique. Au même titre que les serpents, elles sont la marque du désert, de l’absence humaine, du triomphe de la « sauvagerie », de la violence et du chaos qui caractérisent les marges septentrionales et méridionales du monde.

Des bêtes monstrueuses

Dans le même temps, sur le plan graphique, ces animaux sont investis par l’extraordinaire, l’exceptionnel, la monstruosité. Des légendes courent sur ces mappemondes qui ne retiennent des bestiae que l’aspect merveilleux. Comme si les marges du monde ne devaient engendrer que des espèces hors du commun. Un extraordinaire renforcé par l’accumulation, procédé rhétorique autant que profusion visuelle et exagération. Les chiens d’Albanie « sont si grands et d’une telle férocité qu’ils viennent à bout des taureaux et des lions ». La légende qui les décrit, en mettant bout à bout deux passage d’Isidore, transforme l’animal domestique bien connu en un être redoutable. Là où le chien se fait tigre, la fourmi devient lion.

L’inquiétant cateblopas

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Flou de l’apparence chez ces êtres hybrides dans lesquels s’accumulent les similitudes : le cameleopardis, la girafe, est « parsemé de taches blanches comme le pard, avec un cou de cheval et des pattes de bœuf il a une tête de chameau. C’est un produit de l’Éthiopie ». Le parandus a « la taille d’un bœuf, l’empreinte fourchue et les bois d’un cerf, le poil de la couleur et de l’épaisseur de celui de l’ours ». Une indétermination qui se prête à toutes les métamorphoses, redoublée par des accouplements inattendus. Les profondeurs sylvestres d’Hyrcanie engendrent le pardus, pard au pelage tacheté, rapide et avide de sang, dont les bonds redoutables sont réputés mortifères, et qui par accouplement avec la lionne donne naissance au léopard. En marge de la mappemonde d’Ebstorf, l’auteur reprend Isidore sur le croisement des onagres et des ânesses :

Les juifs affirment qu’Anan arrière-petit-fils d’Esaü, le premier, fit couvrir dans le désert des troupeaux de cavales par des ânes et créa ces nouveaux animaux contre-nature que sont les mulets. On accoupla aussi dans ce but des onagres avec des ânesses et cet accouplement même fut inventé pour donner naissance à des ânes très rapides.

Comme si soudain, là où la terre semble hésiter en face du chaos, se défaisait l’ordre biologique du monde qui fait se reproduire les êtres espèce par espèce.

Mi-hommes mi-bêtes

Le centaure Chiron

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Même s’il ne s’agit là que d’une erreur, car ils n’ont rien d’humain sinon la face. Sur la mappemonde d’Ebstorf, entre les branches orientales et occidentales du Nil, dans une sorte de no man’s land qui confine aux déserts d’Égypte, commence ce qui est peut-être une rangée de singes : un sphinge (?). Selon les Étymologies, « les sphinges ont des poils sur la tête », sans doute les deux petites cornes dont il se trouve affublé. Plus loin un satyre, agité et gesticulant, est-il homme ou bête ? Le salitrix est-il une déformation de callitriche, l’un de ces singes originaire d’Éthiopie décrit par Pline, Solin et Isidore de Séville ? Ce sont autant de miroirs dérisoires des hommes auxquels ils finissent par se confondre.