Zola, homme du 19e siècle

Bibliothèque nationale de France

Exposition universelle, vue générale

Bibliothèque nationale de France

Le capitalisme triomphant

Toute l'œuvre de Zola vibre de l'aventure du capitalisme triomphant : de nouvelles fortunes naissent (La Curée), l'argent coule à flot (Au Bonheur des dames), le pouvoir facilite les échanges (Son Excellence Eugène Rougon).

Le grand magasin

Au paradis des Dames

Sur cette affiche, d’élégantes clientes bourgeoises choisissent des étoffes, tandis qu’une foule se presse à l’entrée du magasin. L’encadrement des lourds rideaux et les angelots au phylactère transforment ce magasin en lieu de rêve. Ainsi Rouchon invente déjà, avec cette mise en scène de l’acte d’achat et du succès public, des « arguments » qui seront plus tard largement repris.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Grande mise en vente de blanc

« Lundi dernier, nous avons eu la visite de M. Émile Zola. Le célèbre écrivain naturaliste - c’est ainsi qu’on le nomme - a voulu visiter le Bon Marché parce qu’il a le projet d’écrire un roman dans lequel il sera question d’un magasin de nouveautés. Je lui ai montré toute la maison et il a été fort émerveillé. »

Lettre de M. Karcher, secrétaire général du Bon Marché à Mme Boucicaut, 31 mars 1882

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

De nouvelles pratiques commerciales introduites par des « hommes d'exception » comme Octave Mouret, le patron du Bonheur des dames, permettent de « vendre bon marché pour vendre beaucoup » et de « vendre beaucoup pour vendre bon marché » : prix fixes et affichés, grandes « expositions » de blanc ou de nouveautés, publicité dans la presse ou sur affiches. Tout est fait pour inciter à la consommation, accrocher le regard et susciter désir et envie chez les clientes empressées. L'architecture du grand magasin est une « architecture aérienne », celle d'un « palais du rêve, d'une Babel entassant des étages, élargissant des salles, ouvrant des échappées sur d'autres étages et d'autres salles à l'infini », bref une véritable cathédrale des temps modernes. Octave Mouret est le véritable maître de cet empire qui ne rêve qu'à s'étendre, dans une fièvre boulimique d'absorption des concurrents.

De l’argent et des banques

Affiche de L’Argent

Cette affiche de Chéret magnifie une métaphore vitale récurrente dans l’œuvre de Zola : la circulation sanguine, commerciale ou monétaire. Elle annonce la publication de L’argent dans le journal Gil Blas.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le mythe de la machine

Intérieur de la galerie des machines à l’Exposition universelle de 1889

Édifié pour l'exposition universelle de 1889, le palais des Machines se trouvait au fond du Champ de Mars. Dessinée par Ferdinand Dutert en collaboration avec l'ingénieur Victor Contamin, cette immense nef abritait des marteaux atmosphériques, des machines à raboter, une fabrique d’horloge Tissot, des machines à voter de Dayex, des machines à fabriquer les cigarettes de Découflé et Charneroy...

© Musée Carnavalet, cliché Briant

© Musée Carnavalet, cliché Briant

À la fois miroir de la modernité et emblème du progrès, la machine tient un rôle central dans l'univers romanesque de Zola. Plus qu'un élément nécessaire à la description du réel, elle est un personnage à part entière, figuration vivante de la science faite femme ou monstre.

Au-delà du simple objet technique comme la Lison, la locomotive sensuelle de La Bête humaine, ou l'alambic du père Colombe de L'Assommoir, l'image de la machine s'applique chez Zola à toute production du génie moderne : la mine (Germinal), l'usine (Travail) ou les Halles. Douées de vie, ces architectures de métal au corps monstrueux fait de viscères apparents ou cachés, de « bedon de cuivre » (l'alambic), de « membres et d'articulations » musclés (la Lison), de « boyaux et de veines » géants (le Voreux de Germinal) évoquent les monstres de l'Antiquité.

Et le Voreux, au fond de son trou, avec son tassement de bête méchante, s'écrasait davantage, respirait d'une haleine plus grosse et plus longue, l'air gêné par sa digestion pénible de chair humaine.

Car cette machine qui s'anime est une « dévoratrice » : elle prend la vie plus qu'elle ne la donne. Le grand magasin ou la mine se repaissent de chair humaine, l'alambic noie ses victimes dans son dangereux labyrinthe de tuyaux… Moloch des temps modernes ou idole de métal, elle semble plus ennemie qu'alliée de l'homme.

Fonderie à Charleroi, la coulée

Révolté par sa découverte du Pays noir, près de Charleroi, Luce peint la grande industrie avec les couleurs sombres que Zola utilisera pour décrire « L’Abîme » au début de Travail.

© Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie, ADAGP, Paris 2011

© Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie, ADAGP, Paris 2011

Comme ses personnages, Zola semble à la fois fasciné et révulsé par ces manifestations vivantes et sauvages du progrès en marche. En créant l'usine utopique de Travail, il donne à l'univers mécanique sa version idéale (esquissée par Denise à la fin du Bonheur des dames) : la Crêcherie est une machine nimbée de lumière, génératrice de vie et source de bonheur et de fraternité. Ses rouages propres et silencieux illuminés par la « fée » électricité sont bien éloignés du fracas monstrueux engendré par la vapeur et le charbon. La machine enfin apprivoisée est assujettie pour le bienfait de l'humanité. Le mythe est devenu utopie.

La société face au progrès

Le peuple tel qu’il est

Prenez garde, regardez sous terre, voyez ces misérables qui travaillent et qui souffrent. Il est peut-être temps encore d'éviter les catastrophes finales. Mais hâtez-vous d'être justes, autrement, voilà le péril : la terre s'ouvrira et les nations s'engloutiront dans un des plus effroyables bouleversements de l'Histoire.

Faire entendre « la grande voix du peuple qui a faim de justice et de pain » est un des objectifs majeurs de Zola, qui consacre plusieurs de ses romans au peuple : celui des petits artisans, commerçants et ouvriers de la ville avec L'Assommoir ou Le Ventre de Paris, celui des mineurs grévistes du Nord de la France avec Germinal, ou encore celui des paysans avec La Terre.

Sa description, d'un réalisme violent, dur et parfois cruel, vise à choquer le public et à provoquer le scandale. Car loin d'idéaliser la classe ouvrière, d'en faire comme Hugo ou Michelet un mythe romanesque, Zola dénonce « la misère, les déchéances fatales du milieu » et cherche, en signalant « les plaies » et en « éclairant violemment des souffrances et des vices » à faire « œuvre utile ».

Une société injuste à réformer

La question sociale pour Zola se cristallise autour d'une lutte entre exploiteurs et exploités, entre capital et travail qui se traduit plus largement en un combat épique entre « gras et maigres ». Le spectre d'une révolution sanglante où le peuple « lâché, débridé, ruissellerait du sang des bourgeois, promènerait des têtes et sèmerait l'or des coffres éventrés,[…] balayant le vieux monde, sous leur poussée débordante de barbares » (Germinal) doit inciter à réagir pour éviter la catastrophe.

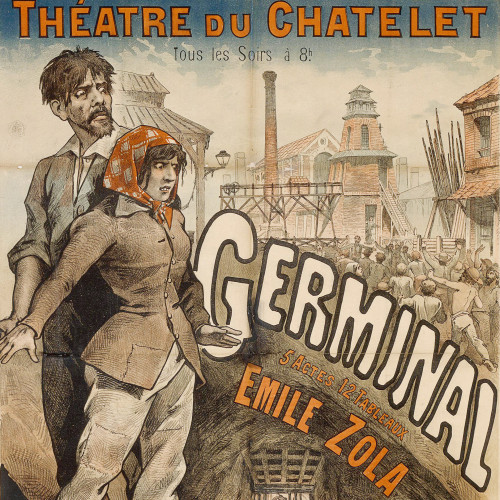

Affiche de Germinal au théâtre du Châtelet

Interdite par la censure en octobre 1885, la pièce ne put être jouée que le 21 avril 1888 au théâtre du Châtelet. Malgré le grand nombre des décors et des effets spectaculaires, elle ne connut qu’un succès médiocre. En 1914, le texte fait toujours scandale et reste exclu des bibliothèques de l’armée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La Terre par E. Zola. Édition illustrée

L'affiche de Chéret magnie la métaphore vitale récurrente de la germination dans l’œuvre de Zola. Cette affiche annonce la parution du roman chez C. Marpon & E. Flammarion.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Si le peuple était si parfait, si divin , pourquoi vouloir améliorer sa destinée ? Non, il est en bas, dans l'ignorance et dans la boue, et c'est de là qu'on doit travailler à le tirer.

Le progrès comme solution

S'il se fait le pourfendeur des injustices criantes engendrées par la modernité, Zola n'en est pas moins fasciné par le progrès, dont il est un farouche partisan. Même si ce progrès est parfois destructeur, comme le ressent Denise, l’héroïne du Bonheur des Dames, dans la pensée darwinienne de Zola, cette lutte pour la vie a du bon : « Il fallait ce fumier de misère à la santé du Paris de demain » (Au Bonheur des dames).

Confiant en l'avenir, il rêve à une société future plus juste et plus fraternelle, réconciliée par le travail, « l'unique loi du monde, le régulateur qui mène la matière à sa fin inconnue ! ». C'est ainsi qu'il propose dans son roman Travail un modèle utopique de « Cité de justice et de vérité », fondée sur l'association du travail, du capital et du talent et gérée selon les principes du phalanstère de Fourier. À « l'avril révolutionnaire » annoncé par Germinal répond quinze ans plus tard, la Crêcherie, société idéale concourant « à la victoire définitive de demain ». (Travail)

Provenance

Cet article provient du site Zola (2002).

Lien permanent

ark:/12148/mmx0z3f40mcq