Gustave Doré, le « roi des illustrateurs du romantisme »

© Bibliothèque nationale de France

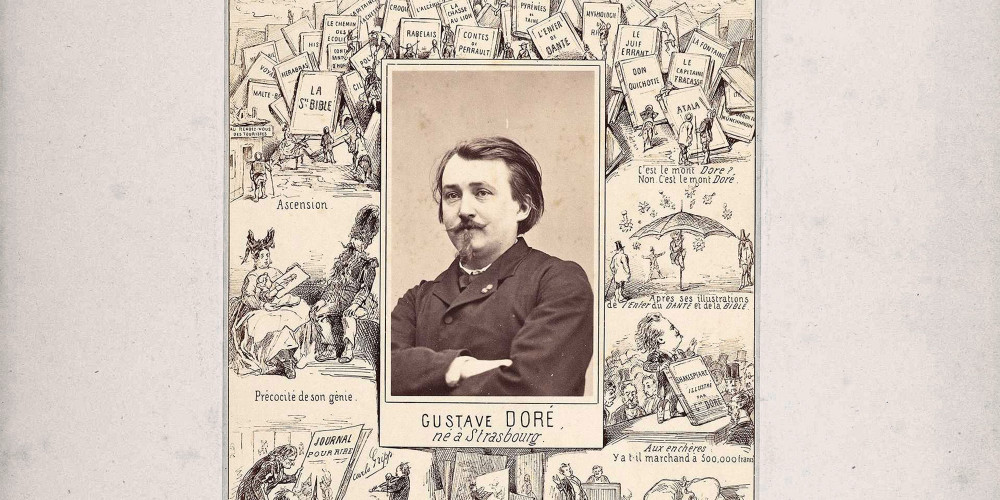

Portrait de Gustave Doré

« Heureusement, il était si essentiellement gai, qu’il résistait par cela même aux fatigues d’une vie harcelée de travail et de surexitation ; Quand il n’était ni vexé, ni surmené, il voyait le côté drôle ou bouffon de toute chose. »

Un ami de Gustave Doré, cité dans La vie et les œuvres de Gustave Doré, d'après les souvenirs de sa famille, de ses amis et de l'auteur de Blanche Roosevelt, 1887, p. 181.

© Bibliothèque nationale de France

Le passage de la caricature à l'illustration de luxueux in-folios

En 1867, dans une caricature de Carlo Gripp qui évoque les épisodes de sa vie, Gustave Doré est représenté émergeant, avec son crayon, d’une montagne formée par les livres qu’il a déjà illustrés, avec cette légende : « C’est le mont Dore ? Non, c’est le mont Doré. » L’abondance des titres retranscrits par le dessinateur sur les plats des ouvrages entassés (La Sainte Bible, le tout dernier en date, publié en 1866, Rabelais, les Contes de Perrault, L'Enfer de Dante, Le Juif errant, Don Quichotte, La Fontaine, Le Capitaine Fracasse, Atala, Voyage aux eaux des Pyrénées, Les Contes drôlatiques,…) laisse rêveur si l’on songe à l’âge de Doré en 1867. Il n’a alors que trente-cinq ans et a déjà été promu Chevalier de la Légion d’honneur depuis six ans, après la publication de L'Enfer.

De l’édition illustrée des Œuvres de François Rabelais, parue en 1854, jusqu’au Roland furieux édité en 1879, quatre ans avant sa mort, sa carrière d’illustrateur pourrait se résumer à quelques chiffres vertigineux : dix mille dessins exécutés pour des ouvrages ou des périodiques, interprétés par plus de cent soixante graveurs et feuilletés par « des millions de mains » pour reprendre une formule de son premier catalographe, Henri Beraldi.

L’approche statistique est vite rattrapée par l’aspect qualitatif lorsque l’on aligne les principaux ouvrages illustrés par l’artiste. Car Doré ne s’est pas contenté de battre les records de son époque par une productivité hors du commun, il a nourri l’ambition de construire un œuvre d’illustrateur en soi, une bibliothèque idéale illustrée, élaborée à la fois selon des critères de choix des textes et une méthode d’exécution des illustrations personnellement mise en œuvre.

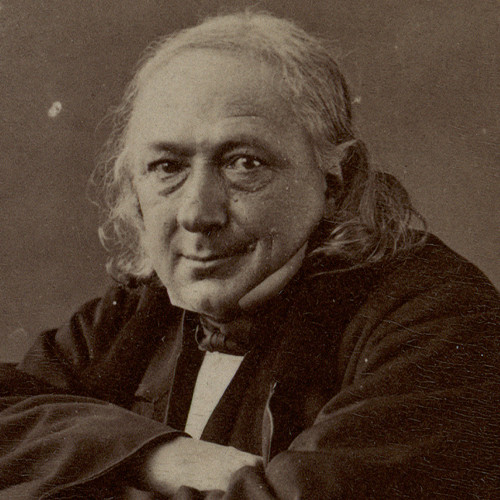

Portrait de Charles Philipon

Charles Philipon était dessinateur et fondateur du Charivari journal amusant et de La Caricature. Doré, encore collégien, se présenta à son bureau avec ses dessins dès 1848, lors de son premier voyage à Paris, et reçut un fort bon accueil. Philipon, imméditement convaincu de son talent, sut ensuite convaincre son père de le laisser collaborer avec lui en rédigeant un contrat d’exclusivité dans lequel il s’engageait à publier une planche de Gustave par semaine tout en ne nuisant pas à la poursuite de ses études.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

© Musée d'Orsay

L'illustration

Des débuts de caricaturiste

Si, à l’instar de nombre de ses collègues peintres ou dessinateurs, la carrière d’illustrateur de Gustave Doré a débuté pour répondre à une nécessité économique, elle a rapidement pris une toute autre ampleur, devenant un mode d’expression à part entière. Grâce au soutien de Charles Philipon, directeur du Charivari et du Journal pour rire dont il fut par contrat un des dessinateurs attitrés pendant trois ans, de 1847 à 1850, le jeune Doré s’est fait un nom dans le domaine de la caricature de mœurs poursuivant, au-delà des termes mêmes de ce contrat, ses activités de dessinateur de presse. Les albums d’histoires en estampes préfigurant la bande-dessinée (Dés-agréments d'un voyage d'agrément, Trois artistes incompris et mécontents, Les Folies Gauloises), qui l’ont fait connaître auprès d’un large public, le cantonnaient néanmoins dans un registre modeste au regard de la carrière artistique.

Le sort des illustrateurs d’ouvrages, dont le secteur d’activité fut particulièrement prospère pendant la période romantique, était un peu plus enviable et le passage de la caricature à l’illustration revenait à gravir un échelon dans la hiérarchie artistique. Ambitieux et peu enclin à se contenter d’un statut médiocre, Doré a rapidement manifesté son désir d’obtenir d’autres travaux que ceux offerts par la caricature de presse.

« Au son de la bourse commencearent touts les Chats-fourrés jouer des gryphes, comme si fussent violons desmanchés. »

« Panurge, ces mots achevés, jecta au milieu du parquet une grosse bourse de cuir pleine d’escuts au soleil. Au son de la bourse commencearent touts les Chats-fourrés jouer des gryphes, comme si fussent violons desmanchés. Et touts s’écriarent à haulte voix, disants : « Ce sont les espices : le procès fut bien bon, bien friand et bien espicé. Ils sont gens de bien. – C’est Midas, c’est or, dist Panurge : je dis escuts au soleil. – La court, dist Grippeminaud, l’entend ; or bien, or bien, or bien. Allez, enfants, or bien ; et passez oultre, or bien ; nous ne sommes tant diables, or bien, que nous sommes noirs, or bien.» »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

« Ils la nommoient Manduce. C’estoit une effigie monstrueuse, ridicule. »

« Ainsi virent devers messer Gaster, suivants un gras, jeune, puissant ventru, lequel, sus un long baston bien doré, portoit une statue de bois mal taillée et lourdement paincte, telle que la descripvent Plaute, Juvenal et Pomp. Festus. A Lyon, au carneval, on l’appelle Masche-croute : ils la nommoient Manduce. C’estoit une effigie monstrueuse, ridicule, hideuse, et terrible aux petits enfants, ayant les œuils plus grands que le ventre, et la teste plus grosse que tout le reste du corps, avecques amples, larges et horrifiques maschoires bien endentelées, tant au dessus comme au dessoubs, lesquelles, avecques l’engin d’une petite chorde cachée dedans le bastion doré, l’on faisoit l’une contre l’autre terrifiquement cliqueter, comme à Metz l’on faict du dragon du sainct Clement. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L'illustration sur commande

Il doit ses premières commandes d’illustrations à l’intervention d’un ami de sa mère, Paul Lacroix, connu sous le pseudonyme du Bibliophile Jacob, qui a obtenu de son éditeur, Joseph Bry, de lui confier l’exécution de 134 dessins pour Les Œuvres illustrées du Bibliophile Jacob parues en 1852. La collaboration avec Bry se poursuit, en 1853, avec les Œuvres complètes de Lord Byron, pour lesquelles il réalise 24 dessins.

« Ce sont les plus rébarbatifs villains, à les voir, que j’aie jamais apperçeu. »

« De là, pour nous mener par mille petits pressoirs, en sortant nous advisasmes un aultre petit bureau, à l’entour duquel estoient quatre ou cinq de ces ignorants, crasseaun et cholères comme asnes à qui l’on attache une fusée aulx fesses, qui, sus un petit pressoir qu’ils avoient là, repassoient encores le marc des grappes après les aultres : l’on les appelloit en language du pays correcteurs. Ce sont les plus rébarbatifs villains, à les voir, que j’aie jamais apperçeu. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

« Et fut veu de tout le monde en grande admiration… »

« Quelques jours après, qu’ilz se furent refraichis, il visita la ville, & fut veu de tout le monde en grande admiration. Car le peuple de Paris est tant sot, tant badaut, & tant inepte de nature, qu’un basteleur, un porteur de rogatons, un mulet avec ses cymbales, un vielleux au milieu d’un carrefour assemblera plus de gens que ne feroit un bon prescheur evangelique. Et tant molestement le poursuivirent qu’il fut containct soy reposer sus les tours de l’eglise Nostre Dame. Auquel lieu estant, & voyant tant de gens à l’entour de soy, dist clairement : « Je croy que ces marroufles veulent que je leur paye icy ma venue & mon proficiat. C’est raison. Je vais leur donner le vin ; mais ce sera par rys. » « Lors, en soubriant, destacha sa belle braguette, &, tirant sa mentule en l’air, les compissa si aigrement qu’il en noya deux cens soixante mille quatre cens dix & huit, sans les femmes & les petits enfans. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La notoriété arrive avec la publication, en 1854, chez le même éditeur, des Œuvres de François Rabelais dont l’édition scientifique a été confiée à Paul Lacroix. Contrairement aux précédents ouvrages, Doré en assume seul la totalité de l’illustration. Le succès de l’ouvrage, dont la presse se fait l’écho, lui ouvre la voie d’une carrière d’illustrateur, à 22 ans. Au fil des 89 vignettes et 14 planches hors texte le goût de Doré pour le fantastique s’affirme. Cette veine, oscillant entre comique et grotesque, va trouver à s’exprimer de nouveau dans les Contes drôlatiques de Balzac (1855), dont la publication suit de peu le Rabelais mais qui ne remporte pas le même succès en dépit de l’inventivité de l’illustration que Beraldi n’hésite pas à qualifier de « chef d’œuvre où chaque vignette est une trouvaille ».

Un programme ambitieux

C’est probablement la même année que Doré élabore ce qui s’apparente à un programme éditorial et qui ne sera consigné qu’une dizaine d’années plus tard.

Le programme éditorial de Gustave Doré

« Je conçus, à cette époque (1855), le plan de ces grandes éditions in-folio dont le Dante a été le...Lire l'extrait

La réalisation d'une telle bibliothèque illustrée va désormais guider la carrière d'illustrateur de Doré qui ne sera plus laissée au seul hasard des commandes. Parmi les trente-six occurrences figurant dans cette liste ambitieuse, quoique non exhaustive, beaucoup de livres ne seront pas traités alors que d'autres titres doivent être ajoutés, au premier rang desquels La Bible.

Comme Doré le rappelle, c’est l’illustration de L'Enfer de Dante qui inaugure, en 1861, la suite annoncée de luxueux in-folio. L’illustrateur en assume les frais, l’éditeur, en l’occurrence Louis Hachette, s’étant refusé à prendre le risque de parier sur une entreprise qui, pensait-il, se solderait par un échec commercial. Mais alors qu’Hachette prévoit d’écouler 400 exemplaires, ce sont 3 000 exemplaires qui sont vendus en quelques jours, donnant raison à l’intuition de Doré. Dès lors, les éditeurs se disputent le talentueux illustrateur dont la réputation commence à s’étendre hors des frontières hexagonales.

« Alors ma terreur redoubla à l’aspect de l’abîme. »

« Ils ne furent pas saisis d’une plus grande peur que moi, lorsque je me trouvai suspendu dans l’air sans voir autre chose que la bête. Elle s’en va nageant lentement, lentement tourne et descend ; mais je ne m’en aperçois qu’au vent qui me frappe et de front et par-dessous. Et déjà j’entendais le torrent mugir avec un terrible fracas au-dessous de nous, à droite ; c’est pourquoi je penchai la tête et regardai en bas. Alors ma terreur redoubla à l’aspect de l’abime ; car je vis des feux et j’entendis des pleurs, et, tout tremblant, je me ramassai sur moi-même. Et je compris alors, aux grandes douleurs qui s’approchaient de toutes parts, ce que je n’avais pas compris auparavant, que je tournais et que je descendais. »

Chant XVII, versets 112-126

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

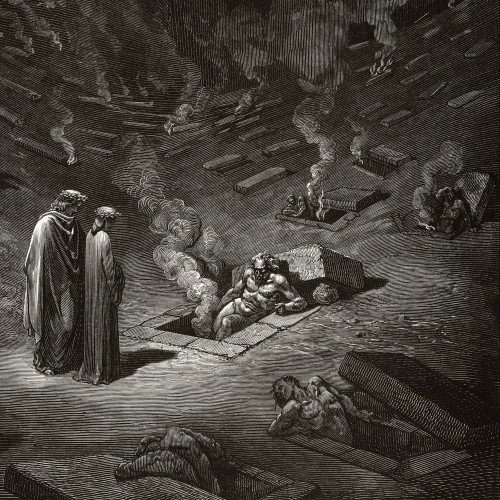

« Ce sont les hérésiarques avec tous ceux qui ont suivi leur secte. »

Titre donné par la table des illustrations de l’ouvrage édité : Tombeaux ardents. Mécréants

« Comme près d’Arles, où le Rhône devient stagnant ; comme à Pola, près du Quarnaro, qui ferme l’Italie et baigne ses confins, les tombeaux rendent le terrain inégal, ainsi ils faisaient là de tous les côtés, mais d’une manière plus cruelle. Des flammes serpentaient entre une tombe et l’autre et les embrasaient tellement qu’aucun art ne soumet le fer à plus forte chaleur. Tous les couvercles étaient soulevés, et il en sortait des plaintes si amères, qu’on voyait bien que c’étaient des cris de malheureux et de torturés.

Et moi : « Maitre, quelles sont ces âmes qui, ensevelies dans ces tombes, font entendre leurs soupirs douloureux ? »

Et lui : « Ce sont les hérésiarques avec tous ceux qui ont suivi leur secte et les tombeaux sont beaucoup plus remplis que tu ne le penses ; ici le semblable est enseveli avec son semblable, et les sépulcres sont plus ou moins ardents.»

Chant IX, versets 112-131

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les années 1860 marquent le sommet de son activité : les titres emblématiques – présents ou non dans la liste –, édités successivement, prouvent à quel point Doré se donne les moyens de son ambition. Les Contes de Perrault paraissent en 1862, chez Hetzel, offrant un contrepoint « merveilleux divertissant, spirituel, émouvant jusque dans le comique et comique jusque dans l’émouvant » au « merveilleux dans ce qu’il a de plus funèbre, de plus tragique et de plus ardu » de L’Enfer. Ensuite, les collaborations avec Hachette se succèdent à un rythme régulier : Atala de Chateaubriand paraît en 1863, Don Quichotte de Cervantès la même année, Les Fables de La Fontaine suivent peu de temps après sous la forme d’un tirage ordinaire paru en livraisons et d’un tirage de luxe. Alfred Mame, à Tours, édite La Sainte Bible selon la Vulgate en deux volumes en 1866. À ce bel ensemble, on peut ajouter le reportage en images consacré à la capitale anglaise à l’époque victorienne, London, a Pilgrimage, riche de 180 illustrations qui paraîtra à Londres, chez Grant, en 1872, avec des textes de son ami Blanchard Jerrold, puis dans une adaptation française par Louis Enault, en 1876. Publiée chez Hachette, quatre ans avant sa mort, en 1879, l’illustration du poème héroïque de l’Arioste, Roland Furieux, chef d’œuvre de la littérature chevaleresque de la Renaissance, vient clore prématurément la bibliothèque illustrée de Doré.

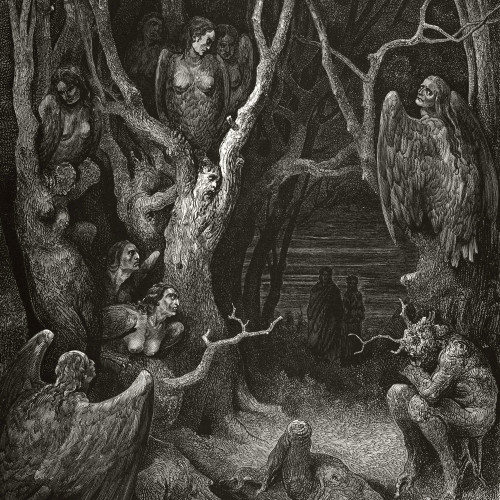

« C’est là que font leur nid les hideuses Harpies. »

« Nessus n’avait pas atteint l’autre rivage, que déjà nous entrions dans un bois où nul sentier n’était tracé. Là point de feuilles vertes, mais d’une couleur sombre ; point de branches lisses, mais des rameaux noueux et tordus ; point de fruits, mais des épines empoisonnées. Les bêtes sauvages, qui haïssent les lieux cultivés, n’ont pas, entre Cecina et Corneto, de buissons plus hérissés et plus touffus. C’est là que font leur nid les hideuses Harpies, qui chassèrent les Troyens des Strophades, en leur prédisant leurs tristes destins. Elles ont les ailes larges, le cou et le visage humain, des pieds armés de serres, le ventre énorme et couvert de plumes ; elles poussent des cris lamentables du haut de ces arbres étranges. »

Chant XIII, versets 1-15

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

« Voilà, me dit-il, les féroces Erynnies… »

« Mon œil m’avait entièrement attiré au sommet flamboyant de la haute tour, où je vis se dresser tout à coup trois furies infernales teintes de sang, ayant des formes et des gestes de femmes. Elles étaient ceintes d’hydres affreusement vertes ; elles avaient pour cheveux des serpents et des cérastes, qui se nouaient autour de leurs fronts hautains. Et lui, qui avait bien reconnu les servantes de la reine des pleurs éternels : " Voilà, me dit-il, les féroces Erynnies ; celle qui est à gauche est Mégère ; et celle qui pleure à droite est Alecto ; Tisiphone est au milieu." »

Chant IX, versets 37-47

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les œuvres de Shakespeare dont il avait commencé l’illustration en 1859 avec des dessins pour Macbeth, ne pourront y être incluses.

Il ne faut pas oublier d’autres publications, nombreuses et variées, qui, si elles ne répondent pas aux critères énoncés dans le programme de Doré, attestent de ses liens avec les auteurs de son temps. Dans leur ordre de parution, on peut citer les Contes drôlatiques d’Honoré de Balzac (Société générale de librairie, 1855),Voyage aux eaux des Pyrénées d’Hippolyte Taine (Hachette, 1855), Le nouveau Paris, histoire de ses vingt arrondissements d’Emile de Labédollière (Gustave Barba, 1860), Le Roi des montagnes d’Edmond About (Hachette, 1861), Le Chemin des écoliers, promenade de Paris à Marly-le-roi en suivant les bords du Rhin de X.-B. Saintine (Hachette, 1861) et La Mythologie du Rhin du même auteur (Hachette, 1862), Les Aventures du Baron de Münchhausen de Rudolf Erich Raspe traduit par Théophile Gautier (Furne, 1862), La Légende de Croque-mitaine d’Ernest L’Epine (Hachette, 1863), Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier (Charpentier, 1866), L'Espagne de Charles Davillier (Hachette, 1874), L'Histoire des croisades de Joseph Michaud (Furne, 1877). Doré a également illustré quelques textes anglais contemporains parmi lesquels les poèmes de Charles Tennyson Elaine, Viviane, Genièvre et Enide (Edward Moxon, 1867), The Rime of the Ancient Mariner de Samuel Taylor Coleridge (The Doré Gallery, 1876, puis Hachette, 1877) et The Raven d’Edgar Poe (Sampson Low, 1883).

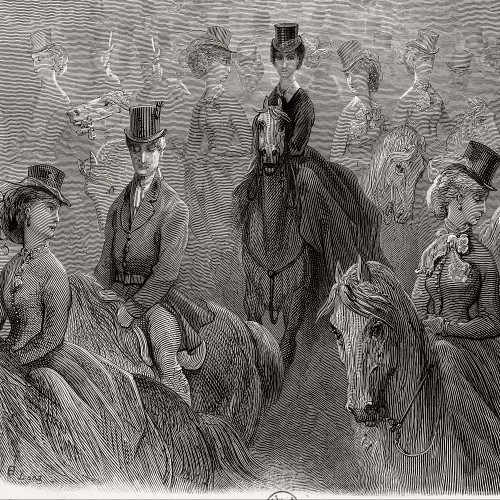

Promenade des dames

« Toute proportion gardée, Hyde-Park est le bois de Boulogne de l’Angleterre : sans lui la fashion anglaise ne comprendrait pas la vie élégante ; il ne lui est pas seulement nécessaire, il lui est indispensable. C’est là que se font les belles chevauchées ; c’est là que défilent les splendides attelages. Ecrire la physiologie de Hyde-Park ce serait faire histoire de la fleur des pois des Trois-Royaumes. […]

Vers une heure, c’est l’équitation mondaine – ce sont les hommes et les femmes à la mode – et les chevaux de luxe. – Il faut bien monter pour affronter cette revue sévère des uns par les autres. Les beaux et les belles, les dandys, les crags, comme on les appelle à Londres, parcourent trois ou quatre fois dans toute sa longueur cette belle allée de Rotten-Row*, la cravache ou le stick à la main, la rose à la boutonnière, mis – ou mises – à la dernière mode du jour, d’une élégance correcte, qui défie toute critique, et si semblables les uns aux autres dans leur perfection, qu’on dirait la même gravure, éditée par Le Follet, Le Bon-Ton, La Sylphide, ou la Gazette Rose, et tirée à deux mille exemplaires sur papier glacé. (Énault, p. 141)

* L’allée de Rotten-Row, corruption de l’ancienne appellation française, la Route-du-Roi, est à leurs yeux la plus belle allée de l’univers. (p. 131) »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

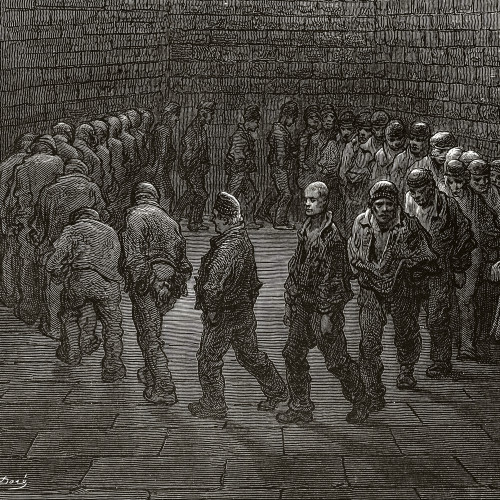

En prison (la promenade des détenus)

« Londres a aujourd’hui pour ses criminels des prisons autrement sérieuses que sa tour délabrée.

Il y a d’abord Newgate, qui est la prison centrale de la ville et du comté, où l’on amène à chaque instant les malfaiteurs arrêtés par la police vigilante. – C’est là que l’on trouve la lie la plus impure de la population – toutes les hontes, toutes les misères, toutes les scélératesses qui fermentent dans les bas-fonds d’une immense agglomération d’hommes. Newgate (ce mot veut dire la porte neuve) tire son nom d’une grande porte, flanquée d’un certain nombre de donjons, qui, dès l’année 1218, servaient de prison à Londres. Il eut été difficile de rien imaginer de plus affreux. Le sombre génie anglais semble parfois se complaire dans l’horreur des supplices, des cachots et de la mort. » (Énault, p. 293)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Devant la richesse d’une telle énumération, fidèle à l’image du dessinateur prolixe sans cesse au travail, l’absence de certains noms intrigue. Ainsi cherche-t-on en vain ceux de Jules Verne, par exemple, ou de Victor Hugo. Les illustrations pour l’œuvre de ce dernier, à qui Doré vouait pourtant une grande admiration, se résument à deux dessins pour Les Travailleurs de la mer. Doré livra lui-même l’explication de ce silence face à l’œuvre du grand écrivain, arguant « qu’avec un texte de Hugo où tout est si complètement et comme plastiquement décrit, figuré presque, le crayon et le pinceau n’avaient plus qu’à servilement décalquer ; c’est-à-dire que son imagination à lui Doré resterait sans emploi. » Les correspondances entre les œuvres, littéraire de l’un et plastique de l’autre, révèlent pourtant une parenté dont les liens se sont tissés sous les derniers feux d’un romantisme qui renaît de ses cendres, ce « romantisme des années 1860 », étudié et défini par Pierre Georgel en 1973.

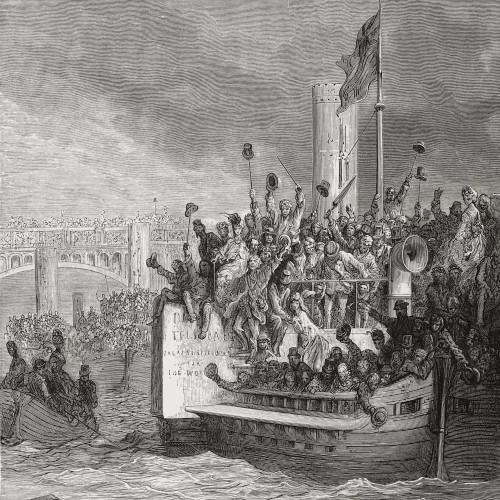

Régates. La lutte

« Sur le fleuve, et sur toutes les routes qui mènent à ses rives, la foule grossit de minute en minute, ardente et passionnée. Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent se rendre sur le théâtre de la lutte, n’en ont pas moins fait une toilette de fête, ils n’en ont pas moins arboré le traditionnel ruban bleu. Debout au seuil de leurs maisons, ils regardent avec envie ceux qui passent ; ils attendent avec anxiété ceux qui vont revenir. […] Les voilà !

Maintenant la frénésie est à son comble : elle ne connaît plus de bornes ; ce ne sont pas des cris qui jaillissent pour ainsi parler, de cette foule, ce sont des hurlements inarticulés, mais dans lesquels il semble qu’on distingue comme une vibration métallique, tant elle a de violence et d’énergie. Tous les mouchoirs s’agitent ; tous les yeux semblent prêts à jaillir de leurs orbites ; toutes les faces sont injectées de sang. Il ne faudrait point amener ici les malades affectés d’anévrysme : il y aurait rupture. Jamais l’excentricité anglaise, contenue d’ordinaire dans les bornes du decorum et du cant, ne s’abandonne avec plus de fougue à ses inspirations bizarres. Il faut avoir vu de pareilles scènes pour savoir jusqu’où peut aller en de certains moments la déraison d’un peuple grave. » (Énault, p. 214 et 221)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

« Il marcha vers le château qu’il voyait au bout d’une grande avenue où il entra. »

« À peine s’avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s’écartèrent d’eux-mêmes pour le laisser passer : il marcha vers le château qu’il voyait au bout d’une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ses gens ne l’avait pu suivre, parce que les arbres s’étaient rapprochés dès qu’il avait été passé. Il continua donc son chemin : un Prince jeune et amoureux est toujours vaillant. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article provient du site Gustave Doré, l'imagination au pouvoir (2014), réalisé en partenariat avec le musée d'Orsay.

Lien permanent

ark:/12148/mmpbqg12mf9jq