Antony

Bibliothèque nationale de France

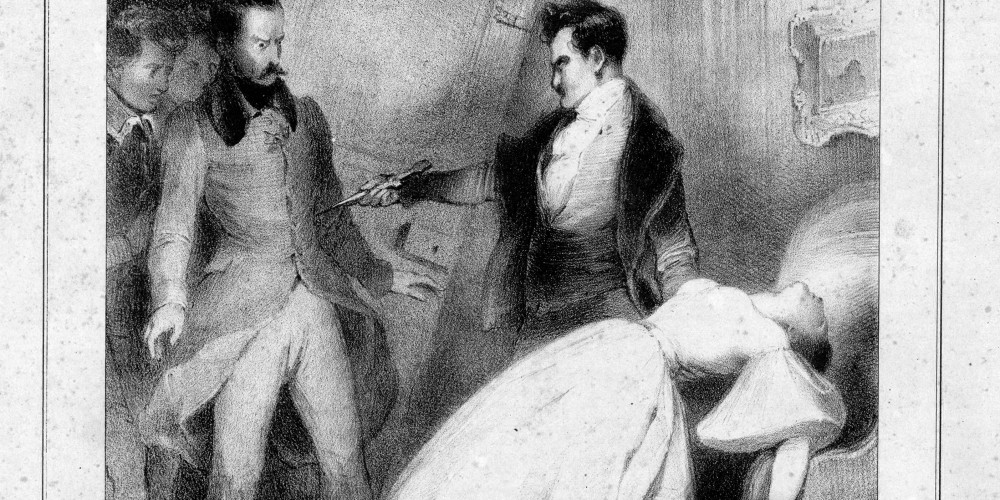

Scène finale d’Antony : « Elle me résistait… je l’ai assassinée ! »

Bibliothèque nationale de France

Un amour à l’encontre des conventions sociales

Antony est un drame en 5 actes en prose, créé au théâtre de la Porte Saint-Martin le 3 mai 1831, et publié la même année chez l’éditeur Auffray. L’intrigue est assez simple. Jadis, Adèle a connu Antony qui, étant bâtard et ne se voyant aucun avenir dans cette société, a disparu. Elle s’est alors mariée au colonel d’Hervey, dont elle a eu une petite fille.

Dons naturels ou sciences acquises, tout s’effaça devant la tache de ma naissance.

La pièce débute alors qu’Aèle reçoit un billet d’Antony. Craignant de retomber dans ces anciennes amours, elle tente de s’enfuir, mais ses chevaux s’emballent. Un jeune homme est blessé en s’interposant : c’est Antony qui, obsédé par Adèle, est revenu. Adèle tente à nouveau de s’esquiver pour retrouver son mari en province, mais Antony la rejoint dans une auberge et l’entraîne dans sa chambre.

Acte I

L’intrigue d’Antony d’Alexandre Dumas est assez simple. Adèle a connu jadis Antony qui a disparu parce que, bâtard, il ne se voyait aucun avenir dans cette société. Elle s’est alors mariée au colonel d’Hervey. La pièce débute quand elle reçoit un billet d’Antony. Craignant de retomber dans ces anciennes amours, elle tente de s’enfuir, mais ses chevaux s’emballent, et un jeune homme est blessé en s’interposant : c’est Antony. Il est porté chez Adèle. Il s’agit de la troisième et dernière scène de l’acte I.

« ADÈLE. Oh ! calmez-vous ; agité comme vous l’êtes, comment vous transporter chez vous ?

ANTONY. Chez moi me transporter !... vous allez donc… Ah ! oui, je comprends…

ADÈLE. Vous ne pouvez rester ici dès lors que votre état n’offre plus aucune inquiétude ; tous mes amis qui vous connaissent savent que vous m’avez aimée… et pour moi-même…

ANTONY. Oh ! dites pour le monde… madame !... Il faudrait donc que je fusse mourant pour que je restasse ici… ce serait dans les convulsions de l’agonie seulement que ma main pourrait serrer la vôtre. Ah ! mon Dieu ! Adèle, Adèle !

ADÈLE. Oh ! non ; si le moindre danger existait, si le médecin n’avait pas répondu de vous, oui, je risquerais ma réputation, qui n’est plus à moi, pour vous garder… j’aurais une excuse aux yeux de ce monde… mais…

ANTONY, déchirant l’appareil de sa blessure et de sa saignée. Une excuse, ne faut-il que cela ?

ADÈLE. Dieu ! oh ! le malheureux ! il a déchiré l’appareil… Du sang ! mon Dieu ! du sang ! (Elle sonne.) Au secours !... Ce sang ne s’arrêtera-t-il pas ?... il pâlit. ses yeux se ferment…

ANTONY, retombant presque évanoui sur le sofa. Et maintenant je resterai, n’est-ce pas ?… »

Alexandre Dumas, Antony, 1831.

>Texte intégral dans Gallica : Marchant, 1857

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le succès d’une écriture moderne

La première est plus qu’un succès : c’est un triomphe. Les admirateurs de l’auteur déchirent son habit pour posséder des reliques, la foule est en délire. Le jeu des acteurs y est pour beaucoup ; Dumas les remerciera dans sa postface. La pièce ne connaît pas moins de 130 représentations, avant de partir quatre ans en tournée en province.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce succès. D’abord le réalisme des costumes, des décors, la modernité du langage. Le caractère des personnages surtout emporte l’adhésion du public. Antony est un jeune homme riche et intelligent, passionné jusqu’à la fureur, obsédé par sa bâtardise qui en fait un révolté, vitupérant contre la société, mais en même temps solitaire.

Le monde a ses lois, la société ses exigences […] Et pourquoi les accepterais-je, moi ?

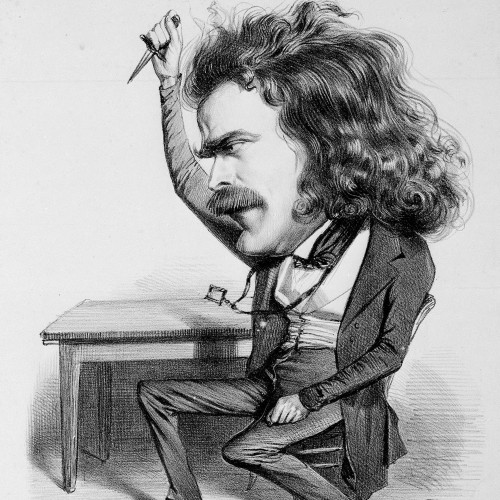

Caricature de l’acteur Bocage dans Antony

L’illustration est ainsi légendée :

« Qui n’a pas entendu Bocage le tragique

avec sa bonne lame en Antony grincer ?

Plus que son poignard romantique

son beau talent a su percer. »

Bibliothèque nationale de France

|

Bibliothèque nationale de France

Dumas suit et renverse à la fois le schéma classique du mélodrame : la victime aime le traître, en réalité un héros qui se sacrifie. L’auteur préfigure en même temps la structure du roman-feuilleton, avec à la fin de chaque acte une scène qui relance l’action et le suspense, tout en cassant, par son style et ses idées, le « bon goût » prôné par les classiques. La structure de la pièce est centrée sur la dernière réplique, ce qui là aussi est nouveau : c’est ce qu’attend le public.

La première représentation d’Antony racontée par Dumas

On poussait de tels cris de terreur, d’effroi, de douleur dans la salle, que peut-être le tiers des...Lire l'extrait

Une célèbre anecdote concernant cette dernière réplique est racontée par Dumas : un jour que le régisseur fait retomber le rideau trop tôt, l’interprète d’Antony, vexé, se retire dans sa loge. Lorsque le rideau se relève, le public trépignant d’impatience, l’actrice Marion Delorme se redresse faiblement, jetant : « Je lui résistais, il m’a assassiné ». C’est le triomphe attendu.

L’archétype du drame romantique

Dumas s’est inspirée pour ce drame d’une relation difficile avec une de ses anciennes maîtresses. Cette pièce lui est très personnelle : « Antony, c’est moi, moins l’assassinat ; Adèle c’était elle, moins la fuite ». D’abord prévu à la Comédie Française, Antony est finalement monté au théâtre de la Porte Saint-Martin qui, suite à cette apothéose, devient la salle de prédilection des auteurs romantiques. Le succès d’Antony inaugure une décennie durant laquelle le drame romantique s’impose sur les scènes françaises.

Ce que fut la soirée, aucune exagération ne saurait le rendre. La salle était vraiment en délire.

En 1843, année de l’échec des Burgraves de Victor Hugo, une reprise suscite au mieux un intérêt poli. Mais Dumas passer déjà à autre chose : on retrouvera la misanthropie d’Antony chez Athos (Les Trois Mousquetaires) ou Edmond Dantès (Le Comte de Monte-Cristo). Encore jouée quelquefois au 19e siècle, cette pièce n’est plus au répertoire des théâtres de nos jours. Déjà en 1912, le critique Clarétie écrivait : « Le romantisme était insensé, mais il avait du bon ».

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mmdxvwhjddd2s