Méditations poétiques

Bibliothèque nationale de France

« Le Lac »

Alexandre De Bar a illustré chacune des strophes du « Lac », pièce majeure des Méditations poétiques de Lamartine. Celle-ci correspond à la strophe 5 :

« Tout à coup des accents inconnus à la terre

Du rivage charmé frappèrent les échos,

Le flot fut attentif, et la voix qui m’est chère

Laissa tomber ces mots : »

Bibliothèque nationale de France

Écrits depuis 1816, les poèmes qui forment les Méditations poétiques trouvent leur inspiration dans la jeunesse de Lamartine, et en particulier dans la mort de sa maîtresse, Julie Charles (Elvire dans le recueil). Cette mésaventure explique la mélancolie qui imprègne les poèmes, et qui fit son succès. Celui-ci va néanmoins bien au-delà d’un engouement ponctuel.

Une rupture poétique

Le soir

Parues une première fois sans nom d'auteur en 1820, les Méditations poétiques de Lamartine sont un véritable succès de librairie, et connaissent de nombreuses rééditions dès leur sortie. La neuvième édition, en 1823, propose des illustrations de certains poèmes par le lithographe Charles Motte.

Le frontispice de l'ouvrage est une image du poète lui-même, les yeux tournés vers le ciel. Il est accompagné de quatre vers tirés de la quatrième méditation, « Le Soir »

« Tout à coup detaché des cieux

un rayon de l’astre Nocturne,

Glissant sur mon front taciturne,

Vient mollement toucher mes yeux »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les Méditations poétiques sonnent comme une rupture décisive dans ce paysage de désolation. Lamartine y remplace le formalisme ronflant par la sincérité et la spontanéité ; il ne recherche plus la vérité éternelle des sciences ou du Vrai mais exprime ses propres sentiments, ceux d’un jeune homme de son temps, amoureux et ambitieux.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé

Le terme même de « méditation » rappelle une dimension de l’homme oubliée par les rationalistes, et que les Romantiques brandissent comme un étendard : les mouvements de l’âme. « Ce sont les épanchements tendres et mélancoliques des sentiments et des pensées d’une âme qui s’abandonne à ses vagues inspirations », dit l’avertissement de l’éditeur. Les dorures architecturales et les ornements laissent place au seul grand monument dans lequel la conscience romantique ne se lasse pas de se perdre : la nature. L’immensité qui se donne à voir « dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages » offre à la fois un miroir à l’âme, un interlocuteur au poète, et une image de l’absolu auquel n’osait plus croire la jeunesse.

Entre nouveautés et traditions

L’innovation porte moins sur la forme poétique : Lamartine reprend les quatrains, l’alexandrin et les vers pairs de ses aînés, leurs périphrases hellénisantes aussi. C’est l’énonciation en revanche qui inaugure un lyrisme nouveau : le poète dit « je », il se parle à lui-même de ses propres sentiments. Or cette attention portée à son propre cœur parvient à refléter d’un même mouvement les élans de toute sa génération, comme lui mélancolique et éprise d’absolu. La singularité de l’individu s’en trouve légitimée en poésie comme elle l’était dans le roman.

Mon cœur, lassé de tout, même de l'espérance,

N'ira plus de ses voeux importuner le sort ;

Prêtez-moi seulement, vallons de mon enfance,

Un asile d'un jour pour attendre la mort.

L’expression sincère des sentiments renoue tout naturellement avec l’origine érotique de la poésie et apporte avec elle le modèle du portrait amoureux (« Souvenir »), de l’élégie (« Le Vallon », « Le Lac »), et de la déploration (« L’Isolement », « Le Désespoir »). L’amour s’offre comme un idéal inaccessible, dont le rapport déiste à la nature est à la fois la consolation et l’image. C’est que Dieu apparaît par éclipses dans le recueil : sans être tout à fait chrétien, il est du moins unique et souverain, ce qui flatte le premier public, légitimiste et catholique, de Lamartine.

Romance « L’Automne »

En 1825, l’adaptation musicale en romance du Lac de Lamartine par Louis Niedermeyer. Saint-Saëns dira à ce propos : « Niedermeyer a été surtout un précurseur en écrivant Le Lac... il a créé un genre nouveau, d’un art supérieur, analogue au Lied allemand ». Louis Niedermeyer composera également des romances à partir de quatre autres poèmes des Méditations poétiques de Lamartine : « L’Isolement », « L’Automne », « Le Soir » et « L’Invocation ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

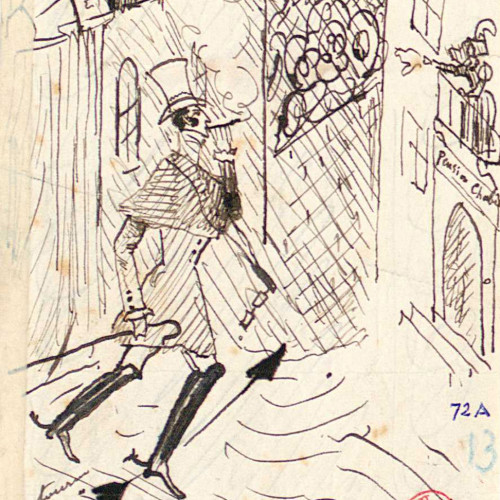

Lamartine sortant de sa douche frais et dispos. Ou : Aix-les-Bains en 1825

En cure à Aix-les-Bains, Paul Verlaine, dans une lettre à un de ses proches amis, Frédéric-Auguste Cazals, croque avec humour le jeune Lamartine des Méditations poétiques. Elvire est le nom que Lamartine a donné à son amour morte dans le recueil. Il l'avait attendue en vain à l'été 1817 à Aix-les-Bains.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le premier effet de cette publication fut donc d’introniser Lamartine dans ce monde. S’il devint diplomate, académicien, ministre, il resta toujours l’auteur des Méditations : c’est surtout dans le champ littéraire que le recueil porta ses plus beaux fruits. Qu’elles fussent adorées par Musset ou Hugo, contestées par Baudelaire, ou détestées par Verlaine, mises en musique ou illustrées, les Méditations poétiques incarnent la poésie romantique aux yeux de leur siècle et au-delà.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mmx24rv4h6624