Histoire de ma vie : un récit à rebondissements

Bibliothèque nationale de France

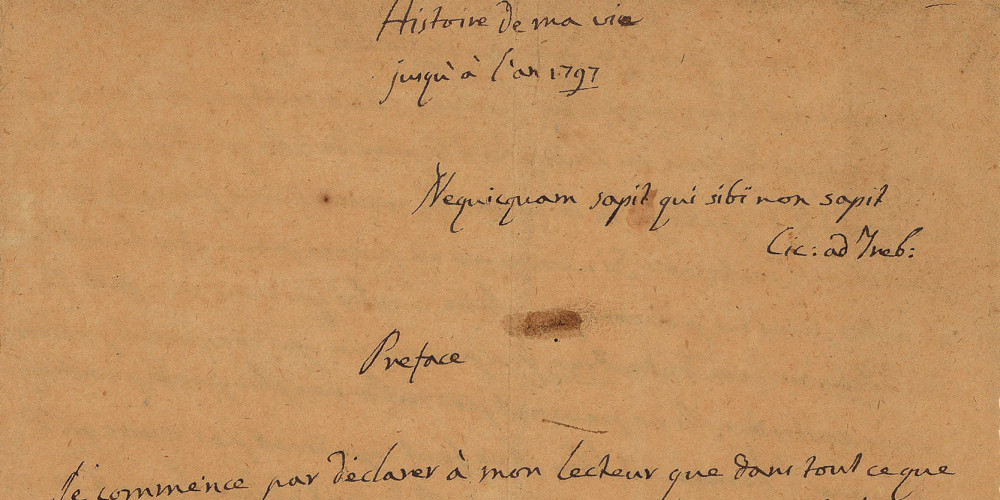

Histoire de ma vie : début de la préface

Succédant à une première version qui s’intitulait « Histoire de mon existence » et qui est conservée aux Archives de Prague, cette préface est plus vivante, moins philosophique que l’état qui précède. Le titre montre que Casanova a désormais décidé de poursuivre la rédaction de ses mémoires au-delà du terme de 1772 ; il en restera toutefois à l’année 1774.

Transcription du texte :

« Histoire de ma vie jusqu’à l’an 1797

Necquicquam sapit qui sibi non sapit.

Cic : ad Treb : (1)

Préface

Je commence par déclarer à mon lecteur que dans tout ce que j’ai fait de bon ou de mauvais dans toute ma vie, je suis sûr d’avoir mérité ou démérité, et que par conséquent je dois me croire libre. La doctrine des Stoïciens, et de toute autre secte sur la force du Destin est une chimère de l’imagination qui tient à l’athéisme. Je suis non seulement monothéiste, mais chrétien fortifié par la philosophie, qui n’a jamais rien gâté.

Je crois à l’existence d’un DIEU immatériel créateur, et maître de toutes les formes ; et ce qui me prouve que je n’en ai jamais douté, c’est que j’ai toujours compté sur sa providence, recourant à lui par le moyen de la prière dans toutes mes détresses ; et me trouvant toujours exaucé. Le désespoir tue : la prière le fait disparaître ; et après elle l’homme confie, et agit. Quels que soient les moyens, dont l’être des êtres se sert pour détourner les malheurs imminents sur ceux qui implorent son secours, c’est une recherche au-dessus du pouvoir de l’entendement de l’homme, que dans le même instant qu’il contemple l’incompréhensibilité de la providence divine, se voit réduit à l’adorer. Notre ignorance devient notre seule ressource ; et les vrais heureux sont ceux qui la chérissent. Il faut donc prier DIEU, et croire d’avoir obtenu la grâce, même quand l’apparence nous dit que ne l’avons pas obtenue. Pour ce qui regarde la posture du corps dans laquelle il faut être quand on adresse des vœux au créateur, un vers du [Pétrarque nous l’indique : Con le ginocchia delle mente inchine. (2)

L’homme est libre ; mais il ne l’est pas s’il ne croit pas de l’être, car plus il suppose de force au Destin plus il se prive de celle que DIEU lui a donnée quand il l’a partagé de la raison.] »

(1) « C’est ne rien connaître que ne connaître pas pour son profit personnel. » Citation erronée, d’après Cicéron à Trébatius.

(2) « Il faut incliner l’âme et les genoux. »

Bibliothèque nationale de France

Un récit “sur ordonnance” ?

Giacomo Casanova âgé de 62 ans

Le premier volume de l’Icosaméron ou Histoire d’Édouard et d’Élisabeth qui passèrent quatre vingts un ans chez les Mégamicres habitans aborigènes du Protocosme dans l’intérieur de notre globe, traduite de l’anglois par Jacques Casanova de Seingalt Vénitien Docteur ès loix Bibliothécaire de Monsieur le comte de Waldstein seigneur de Dux chambellan de S. M.I. R.A. contient en frontispice ce portrait en médaillon. C’est l’un des rares qui soit avéré. Ce roman utopique, l’une des rares œuvres de fiction du Vénitien, n’eut pas le succès escompté à sa parution.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Est-ce au médecin du lieu, un Irlandais du nom d’O’Reilly, que nous devons l’existence de l’œuvre ? À Casanova, qui le consulte, il recommande en effet de « récapituler les beaux jours passés en Venise et des autres parts du monde ». Sans doute ce conseil rejoint-il un projet ancien, annoncé des la rédaction d’Il Duello (1780) et précisé dans Histoire de ma fuite (1787). En tout cas, Casanova se met immédiatement au travail et les lettres qu’il adresse à son ami Opiz témoignent que la rédaction de ses mémoires lui rend, en effet, la santé : « Ma santé est bonne, et je m’occupe à mes mémoires. Cette occupation me tient lieu de délassement. Je me trouve en les écrivant jeune et écolier. Je donne souvent dans des éclats de rire, ce qui me fait passer pour fou, car les idiots ne croient pas qu’on puisse rire étant seul. » Correspondance avec J. F. Opiz, éd. Fr. Kohl et Otto Pick, Leipzig, Kurt Wolff, 1913.

L’Histoire, soutenue par le Temps, écrivant sur une tablette

« Le lecteur qui aime à penser verra dans ces Mémoires que n’ayant jamais visé un point fixe, le seul système que j’eus, si c’en est un, fut celui de me laisser aller où le vent qui soufflait me poussait. Que de vicissitudes dans cette indépendance de méthodes ! Mes infortunes également que mes bonheurs m’ont démonté que dans ce monde tant physique que moral le bien sort du mal, comme du bien le mal. »

Histoire de ma vie, I, p. 2.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La rédaction

De 1789 à juillet 1792, la rédaction est rapide, en dépit de quelques mésaventures : « [Ma servante] s’est servie des trois cahiers, qui contenaient en détail tout ce que je vais écrire en gros dans celui-ci, pour des besoins qu’elle eut de papier dans le ménage. Elle me dit pour s’excuser, que les papiers étant usés et griffonnés, avec même des ratures, elle crut qu’ils étaient faits pour son service de préférence aux propres et blancs qui étaient sur ma table.1 »

Charles Joseph, prince de Ligne (1735-1814)

Militaire, diplomate mais aussi mémorialiste et homme de plaisir, le prince de Ligne se prend d’amitié pour Casanova, qu’il évoque dans deux textes. Il est l’un des premiers lecteurs d’Histoire de ma vie et il encourage le Vénitien à poursuivre la révision de ses Mémoires.

Sa disparition semble profondément affecter Casanova : « Toutes les fois que je pense au prince Charles de Ligne je verse des larmes. Son courage était celui d’Achille ; mais Achille savait d’être invulnérable. Il vivrait encore si pendant le combat il eût pu se souvenir d’être mortel. Qui sont ceux qui l’ont connu et qui n’ont pas pleuré à sa mort ? Il était beau, doux, poli, très instruit, aimant les arts, gai, plaisant dans ses propos, et toujours égal. Fatale et infâme révolution ! Un coup de canon l’a enlevé à son illustre famille, à ses amis, et à sa gloire future. »

Histoire de ma vie, I, p. 450.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pour répondre à la demande du prince de Ligne, qu’il a rencontré au château de Tœplitz durant l’été 1794 et qui souhaite prendre connaissance de ses mémoires, Casanova entame une campagne de relecture minutieuse du manuscrit, qu’il laisse inachevée à sa mort, le 4 juin 1798.

La construction du récit

Comme il l’écrit dans un projet de préface, « l’écrivain donc de ces mémoires est ma mémoire ». Mais il s’aide aussi des souvenirs qu’il a consignés tout au long de sa vie dans ce qu’il appelle ses « capitulaires ». Ceux-ci ne sont malheureusement pas parvenus jusqu’à nous, probablement détruits par leur auteur au fur et à mesure de leur utilisation ; en revanche, ils sont attestés à plusieurs reprises dans Histoire de ma vie et cités dans le titre d’un texte relatif à sa lettre au prince de Courlande, Extrait de mes capitulaires fait à Dux le 4 août 1796. Enfin, le prince de Ligne en évoque un dans ses Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires.

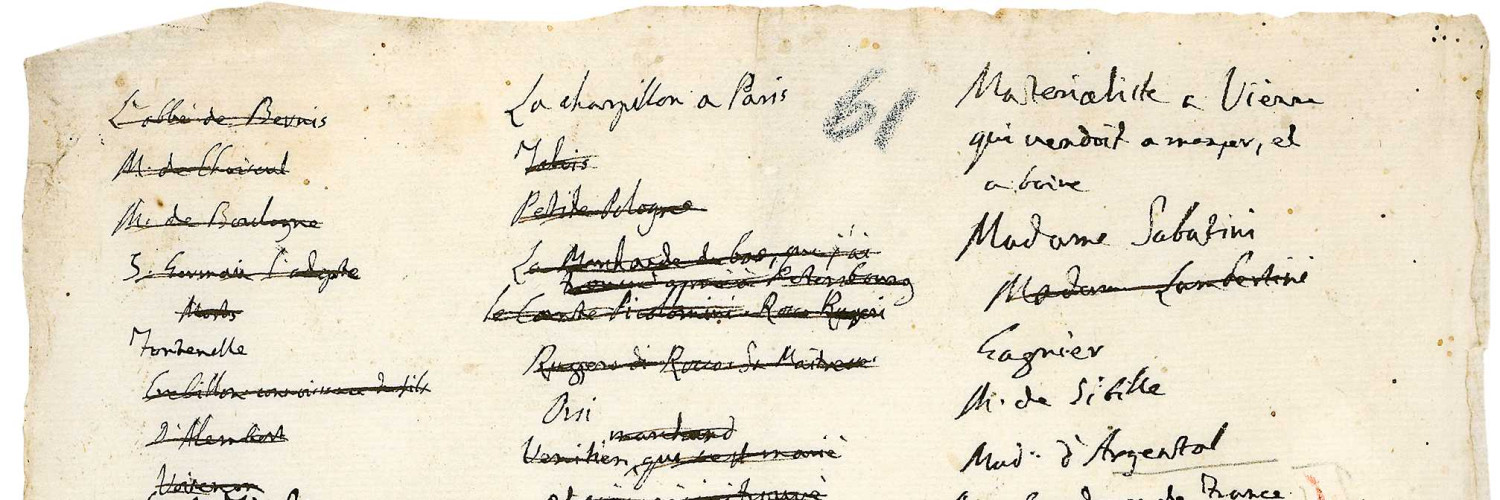

Comme le faisaient ses contemporains, Casanova a probablement éliminé aussi, au cours de la rédaction, la plupart de ses brouillons. Ceux qui subsistent – à l’exception de celui qui servait de couverture à un livre de la bibliothèque de Dux et qui a été retrouvé par Marco Leeflang –, sont conservés dans le fonds Casanova, aux Archives d’État de Prague. À consulter ces notes préparatoires, on assiste à une véritable mise en scène du passé de l’auteur, qui commençait, semble-t-il, par dresser une liste principalement constituée de noms, avec parfois de courtes précisions.

Notes préparatoires à la rédaction d’Histoire de ma vie

Casanova avait l’habitude de tenir un journal sur ce qu’il appelait ses « capitulaires » : ceux-ci n’ont pas été conservés par le mémorialiste, mais certains premiers jets d’Histoire de ma vie figurent dans les papiers qu’il avait gardés : restés d’abord au château de Dux, ils sont aujourd’hui conservés aux Archives d’État de Prague.

Sur trois colonnes, Casanova a inscrit ici des listes de noms, acteurs de ce théâtre amoureux qu’est Histoire de ma vie.

© Státní oblastní archiv v Praze

© Státní oblastní archiv v Praze

L’une de ces listes, sur trois colonnes, donne l’impression d’une distribution de rôles en tête d’une pièce de théâtre, quelques mots complétant l’ensemble, comme pour camper la scène où situer tel acteur dans le temps et dans l’espace : « L’ambassadeur de France à Constantinople dans mon temps était M. de Villeneuve. » Ainsi l’influence du théâtre, souvent soulignée dans le style et la rédaction d’Histoire de ma vie, se révèle-t-elle des les prémices de l’œuvre.

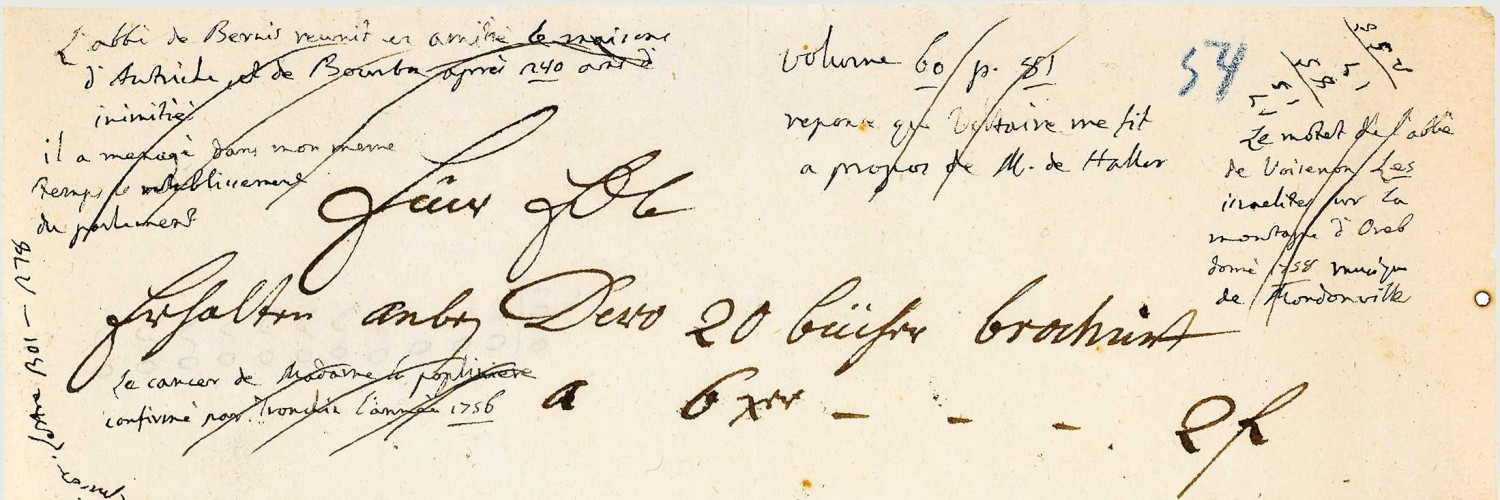

Dans un deuxième temps, autour du noyau que constitue un nom, l’auteur fait ressurgir un souvenir. Une facture de livres envoyée à la bibliothèque de Dux par un libraire de Tœplitz en est un exemple : dans les espaces libres, le mémorialiste-bibliothécaire y a jeté en tous sens des phrases relatives à l’abbé de Bernis, à l’abbé de Voisenon, à Voltaire, etc. Au cours d’une troisième phase, ces notes sont copiées et ordonnées et enfin, dans la version définitive, cet ordre est éclaté et chaque séquence égrenée au fil de la rédaction.

Notes préparatoires à la rédaction d’Histoire de ma vie

Casanova avait l’habitude de tenir un journal sur ce qu’il appelait ses « capitulaires » : ceux-ci n’ont pas été conservés par le mémorialiste, mais certains premiers jets d’Histoire de ma vie figurent dans les papiers qu’il avait gardés : restés d’abord au château de Dux, ils sont aujourd’hui conservés aux Archives d’État de Prague.

Sur ce feuillet ont été jetés des éléments qui ont servi à la rédaction de passages figurant dans les livres I à V d’Histoire de ma vie et ont été biffés sans doute au fur et à mesure de leur utilisation. D’autres, non biffés, sont restés inutilisés.

© Státní oblastní archiv v Praze

© Státní oblastní archiv v Praze

Dans ces brouillons, les noms et phrases sont quasiment tous biffés, généralement parce qu’ils ont été utilisés. Mais, pour certains, Casanova s’est autocensuré, par exemple pour ces allusions à des épisodes homosexuels ou pédérastiques écartés d’Histoire de ma vie :

« Mon amour du Giton du Duc d’Elbeuf

Pédérastie avec Bazin, et ses sœurs

Pédérastie avec X à Dunkerke »

Le manuscrit

Le manuscrit d’Histoire de ma vie compte quelque trois mille sept cents pages réunies en cahiers où papier, écriture, corrections, collage, tout concourt à le rendre frémissant de vie, de révélations sur les diverses campagnes de rédaction et de remaniements. Casanova était en effet attentif à la qualité des papiers, ainsi qu’on peut en juger par cette déclaration : « Le papier de Hollande sera toujours plus beau que celui de tout le monde par la même raison que ses toiles sont les plus belles. »

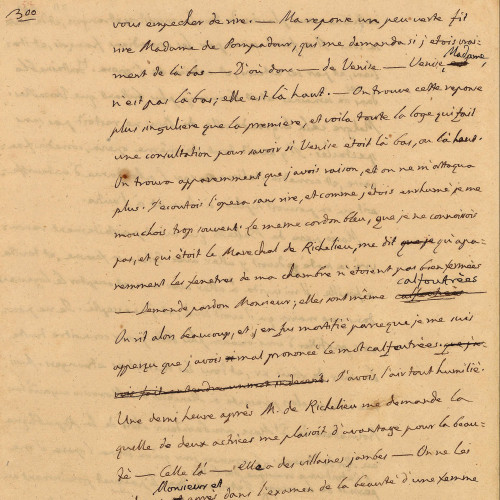

Rencontre de Casanova avec Louis XV

Transcription du texte :

« Ma réponse un peu verte fit rire Madame de Pompadour, qui me demanda si j’étais vraiment de là-bas.

– D’où donc

– de Venise.

– Venise, Madame, n’est pas là-bas ; elle est là-haut.

– On trouve cette réponse plus singulière que la première, et voilà toute la loge qui fait une consultation pour savoir si Venise était là-bas, ou là-haut. On trouva apparemment que j’avais raison, et on ne m’attaqua plus. J’écoutais l’opéra sans rire, et comme j’étais enrhumé, je me mouchais trop souvent. Le même cordon bleu, que je ne connaissais pas, et qui était le Maréchal de Richelieu, me dit qu’apparemment les fenêtres de ma chambre n’étaient pas bien fermées.

– Demande pardon, Monsieur ; elles sont même calfoutrées.

On rit alors beaucoup, et j’en fus mortifié parce que je me suis aperçu que j’avais mal prononcé le mot calfeutrées. J’avais l’air tout humilié. Une demi-heure après M. de Richelieu me demande laquelle de deux actrices me plaisait davantage pour la beauté.

– Celle-là.

– Elle a de vilaines jambes.

– On ne les voit pas, Monsieur et après dans l’examen de la beauté d’une femme la première chose que j’écarte sont les jambes.

Ce bon mot-là dit par hasard, et dont je ne connaissais pas la force, me rendit respectable et fit devenir la compagnie de la loge curieuse de moi.

Le Maréchal sut qui j’étais de M. Morosini même, qui me dit que je lui ferais plaisir à lui faire ma cour. Mon bon mot devint fameux, et le Maréchal de Richelieu me fit un accueil gracieux. Celui des ministres étrangers auquel je me suis attaché le plus fut Milord Maréchal d’Écosse Keit, qui l’était du roi de Prusse. J’aurai l’occasion de parler de lui. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

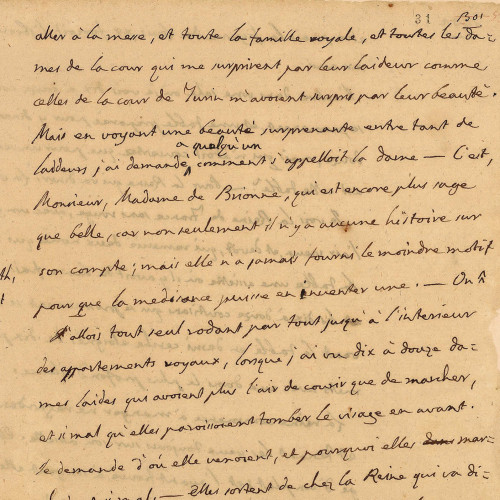

Rencontre de Casanova avec Louis XV (suite)

Transcription du texte :

« [Ce fut le surlendemain de mon arrivée à Fontaineblo que je suis allé tout seul à la cour. J’ai vu le beau roi] aller à la messe, et toute la famille royale, et toutes les dames de la cour qui me surprirent par leur laideur comme celles de la cour de Turin m’avaient surpris par leur beauté. Mais en voyant une beauté surprenante entre tant de laideurs j’ai demandé à quelqu’un comment s’appelait la dame.

– C’est, Monsieur, Madame de Brionne, qui est encore plus sage que belle, car non seulement il n’y a aucune histoire sur son compte ; mais elle n’a jamais fourni le moindre motif pour que la médisance puisse en inventer une.

– On n’en a peut-être rien su.

– Ah, monsieur ! on sait tout à la cour.

J’allais tout seul rôdant partout jusqu’à l’intérieur des appartements royaux, lorsque j’ai vu dix à douze dames laides qui avaient plus l’air de courir que de marcher, et si mal qu’elles paraissaient tomber le visage en avant. Je demande d’où elles venaient, et pourquoi elles marchaient si mal.

– Elles sortent de chez la reine qui va dîner, et elles marchent mal parce que le talon de leurs pantoufles haut d’un demi-pied les oblige à marcher avec les genoux pliés.

– Pourquoi ne portent-elles pas le talon plus bas ?

– Parce qu’elles croient de paraître ainsi plus grandes.

J’entre dans une galerie, et je vois le roi qui passe se tenant appuyé avec un bras à travers les épaules de M. d’Argenson. La tête de Louis XV était belle à ravir, et plantée sur son cou l’on ne pouvait pas mieux. Jamais peintre très habile ne put dessiner le coup de tête de ce monarque lorsqu’il la tournait pour regarder quelqu’un. On se sentait forcé de l’aimer dans l’instant. J’ai pour lors cru voir la majesté que j’avais en vain cherchée sur la figure du roi de Sardaigne. Je me suis trouvé certain que Madame de Pompadour était devenue amoureuse de cette physionomie, lorsqu’elle parvint à se procurer sa connaissance. Ce n’était pas vrai, peut-[être, mais la figure de Louis XV forçait l’observateur à penser ainsi.] » (Histoire de ma vie, I, p. 587-588)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pourtant le papier d’Histoire de ma vie ne provient pas de Hollande. Et de feuille en feuille on découvre avec surprise des filigranes en forme de cœur : est-ce le choix de Casanova, qui aurait voulu une scène en harmonie avec son théâtre amoureux ? ou est-ce simplement le fruit du hasard ? Il semble que ce papier ait été utilisé non seulement au château de Dux, mais dans toute la région, puisqu’on en retrouve une feuille dans un registre d’inscription de voyageurs venus prendre les eaux à Tœplitz. Dans l’ensemble du manuscrit figurent au total une dizaine de filigranes différents, mais qui sont pour la plupart des variations autour du motif du cœur. L’étude de ces divers papiers va permettre de préciser les étapes de la rédaction de l’œuvre.

La révision

L’écriture, tantôt fine, légère et nerveuse, tantôt appuyée et épaisse, atteste le long travail de révision qui a affecté jusqu’a la structure même de l’œuvre, puisque le nombre de livres a été réduit de douze à dix – quant au nombre de chapitres et de feuillets par livre, il est très variable. En tête d’un grand nombre de chapitres, Casanova a inséré des sommaires, souvent postérieurs à la rédaction, et en fin de chapitre figure généralement le paraphe de Casanova, à l’exception toutefois du dernier livre du chapitre X, brusquement interrompu.

Naturalisation française de Casanova

À Londres, Casanova se fait présenter au roi George III et à la reine : à une question que celle-ci lui adresse, le mémorialiste répond qu’il est vénitien « n’étant Français que pour m’être naturalisé ». Il a biffé ultérieurement cette phrase.

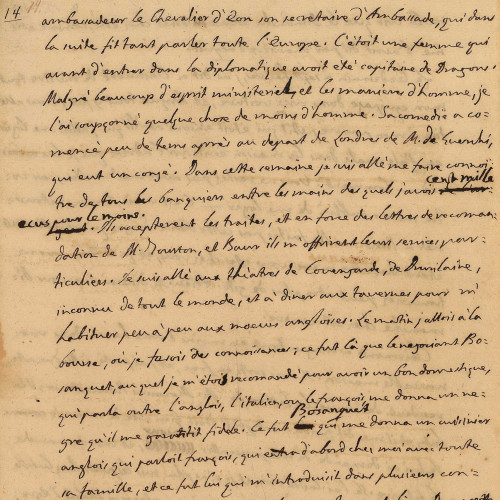

Transcription du texte :

« [J’ai connu le lendemain à table de cet ambassadeur] le chevalier d’Éon son secrétaire d’Ambassade, qui dans la suite fit tant parler toute l’Europe. C’était une femme qui avant d’entrer dans la diplomatique avait été capitaine de Dragons. Malgré beaucoup d’esprit ministériel, et les manières d’homme, je l’ai soupçonné quelque chose de moins d’homme. Sa comédie a commencé peu de temps après au départ de Londres de M. de Guerchi, qui eut un congé. Dans cette semaine je suis allé me faire connaître de tous les banquiers entres les mains desquels j’avais cent mille écus pour le moins. Ils acceptèrent les traites, et en force des lettres de recommandation de M. Tourton, et Baur ils m’offrirent leurs services particuliers. Je suis allé aux théâtres de Covengarde, de Drurilaine, inconnu de tout le monde, et à dîner aux tavernes pour m’habituer peu à peu aux mœurs anglaises. Le matin j’allais à la Bourse, où je faisais des connaissances ; ce fut là que le négociant Bosanquet, auquel je m’étais recommandé pour avoir un bon domestique, qui parlât outre l’anglais, l’italien ou le français, me donna un nègre qu’il me garantit être fidèle. Ce fut Bosanquet qui me donna un cuisinier anglais qui parlait français, qui entra d’abord chez moi avec toute sa famille, et ce fut lui qui m’introduisit dans plusieurs confréries singulières, dont je parlerai en temps, et lieu. Dans cette semaine j’ai aussi voulu connaître les Begno choisis, où un homme riche va se baigner, souper et coucher avec une fille de joie précieuse. C’est une partie magnifique qui coûte en tout six guinées ; l’économie peut la réduire à quatre ; mais l’économie gâte les plaisirs.

Le Dimanche à onze heures je me suis mis avec élégance, et ayant mes belles bagues, mes montres, et mon ordre en sautoir ruban ponceau, je suis allé à la cour, où j’ai approché le comte de Guerchi à la dernière antichambre. Je suis entré avec lui, et il me présenta à George III qui me parla ; mais si bas, que je n’ai pu y répondre que par une incli-[nation de tête. Mais la reine y suppléa.] »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

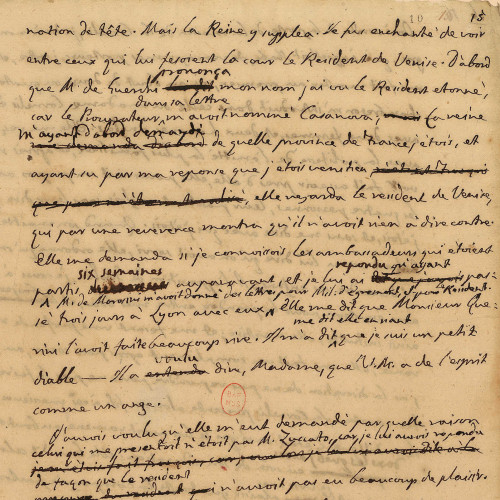

Naturalisation française de Casanova (suite)

Transcription du texte :

« Je fus enchanté de voir entre ceux qui lui faisaient la cour le Résident de Venise. D’abord que M. de Guerchi prononça mon nom j’ai vu le Résident étonné, car le Procurateur dans sa lettre m’avait nommé Casanova ; la reine m’ayant d’abord demandé de quelle province de France j’étais, et ayant su par ma réponse que j’étais vénitien, [biffé : n’étant Français que pour m’être naturalisé], elle regarda le résident de Venise, qui par une révérence montra qu’il n’avait rien à dire contre. Elle me demanda si je connaissais les ambassadeurs qui étaient partis six semaines auparavant, et je lui ai répondu qu’ayant passé trois jours à Lyon avec eux, M. de Morosini m’avait donné des lettres pour Mil. D’Egremont, et pour le Résident. Elle me dit que Monsieur Querini l’avait fait beaucoup rire. Il m’a dit, me dit-elle en riant, que je suis un petit diable.

– Il a voulu dire, Madame, que V. M. a de l’esprit comme un ange.

J’aurais voulu qu’elle m’eût demandé par quelle raison celui qui me présentait n’était pas M. Zuccato, car je lui aurais répondu de façon que le résident n’aurait pas eu beaucoup de plaisir. Après la cour je suis rentré dans ma chaise à porteurs qui me transporta au Soho Square chez Mistress Cornelis où j’étais invité à dîner. Un homme habillé pour aller à la cour n’oserait pas marcher à pied par les rues de Londres ; un portefaix, un fainéant, un polisson de la lie du peuple lui jetterait de la boue, lui rirait au nez, le heurterait pour l’exciter à lui dire quelque chose de désagréable pour avoir une raison de se battre à coups de poings. L’esprit démocratique existe dans le peuple anglais, même beaucoup plus qu’actuellement dans le français ; mais la force de la constitution le tient soumis. L’esprit de rébellion enfin existe dans toute grande ville, et le grand ouvrage du sage gouvernement est celui de le tenir endormi, car s’il se réveille c’est un torrent que nulle digue peut retenir. » (Histoire de ma vie, III, p. 138-140)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le manuscrit est très travaillé : substitution de feuilles ou feuillets, biffures, tantôt légères pour corriger un italianisme, tantôt appuyées pour rendre illisible un nom et empêcher l’identification d’un personnage. Enfin, une trace de collage apparaît : il semble que Casanova ait scellé à la cire rouge un feuillet pour occulter l’épisode homosexuel avec Ismaïl.

Dans ce passé revisité surgissent une foule de personnages, Henriette, M. M., C. C., Thérèse… et d’innombrables épisodes qui ont fait la célébrité de l’auteur : la fuite des Plombs, l’entretien avec Choiseul, les rencontres avec Louis XV, Voltaire ou Frédéric II, le duel à Varsovie… Ces mémoires deviennent aussi livre de raison, avec ses mises à jour : la Czarine « qui règne encore » devient « qui n’existe plus aujourd’hui » ; et « Venise aujourd’hui n’existe plus que par sa honte éternelle » lorsque Bonaparte met fin à l'indépendance de la ville.

Les pérégrinations du manuscrit

À l’instar de son auteur, le manuscrit et le texte ont vécu nombre de péripéties. Alors même qu’il y travaillait, Casanova avait songé à le détruire, mais, en mai 1798, sentant sa fin proche, il fait venir au château de Dux son neveu, Carlo Angiolini, et lui lègue ses mémoires. Le 4 juin, Casanova meurt et Angiolini emporte à Dresde les cahiers, qui vont être cédés par ses enfants, au début de l’année 1821, à l’éditeur Friedrich Arnold Brockhaus. À une édition en allemand d’Histoire de ma vie succède une adaptation en français, puis, en cent vingt-cinq ans, quelque cinq cents éditions voient le jour sans qu’aucun éditeur puisse se référer au manuscrit original… jusqu’à 1960, année de l’édition intégrale annoncée par Brockhaus et Plon qui, en douze volumes, donnera enfin à lire le texte authentique de Casanova.

Conservé à Leipzig, le manuscrit échappe de peu aux bombardements de 1943, Hans Brockhaus l’ayant transporté à bicyclette et mis à l’abri dans un coffre de banque. En 1945, il est acheminé par camion militaire américain jusqu’à Wiesbaden, le nouveau siège de la maison Brockhaus, qu’il quitte pour Zurich en 2007 : c’est là que Bruno Racine, au nom de la Bibliothèque nationale de France, en prend connaissance et l’acquiert en 2010, grâce à la générosité d’un mécène qui garde l’anonymat.

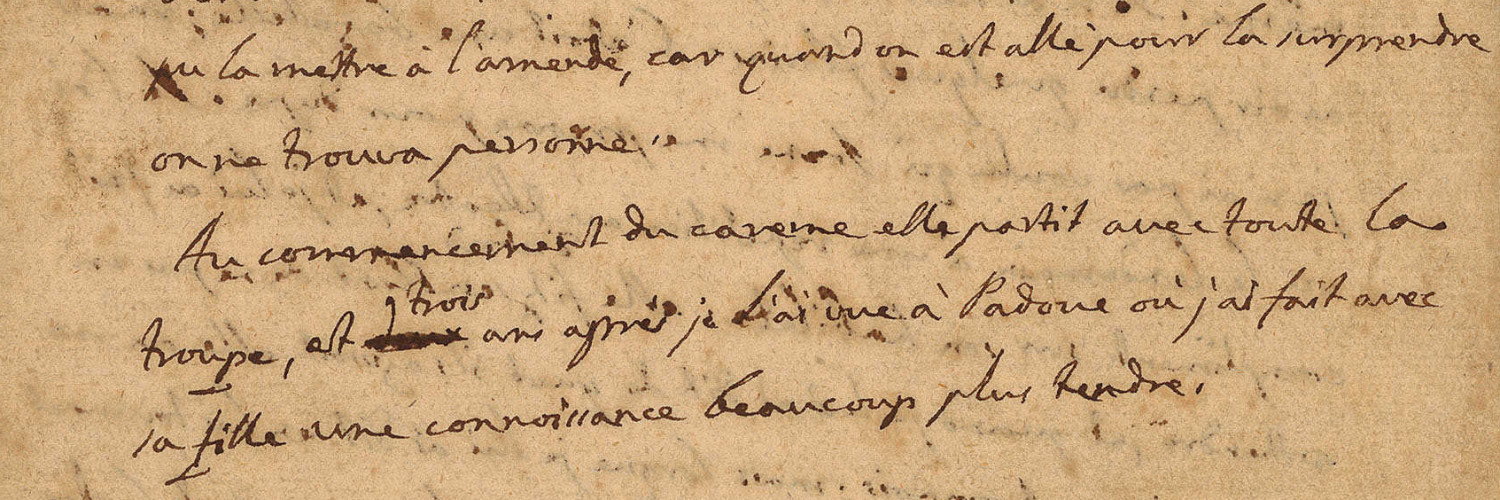

Fin du manuscrit

C’est sur le souvenir d’Irène, une actrice retrouvée après plusieurs années, et sur sa fille, que s’achève le manuscrit d’Histoire de ma vie.

Transcription du texte :

« [Un beau matin, elle se rencontra avec le baron Pitoni] qui aimant autant que moi les petites filles, prit du goût pour celle d’Irène, et pria la mère de lui faire quelquefois le même honneur qu’elle me faisait. Je l’ai encouragée à recevoir l’offre, et le baron en devint amoureux. Ce fut un bonheur pour Irène, car vers la fin du carnaval elle fut accusée, et le baron l’aurait abandonnée à la rigueur des lois de la police, si étant devenu son ami, il ne l’eût avertie de cesser de jouer. On n’a pas pu la mettre à l’amende, car quand on est allé pour la surprendre on ne trouva personne.

Au commencement du carême elle partit avec toute la troupe, et trois ans après je l’ai vue à Padoue où j’ai fait avec sa fille une connaissance beaucoup plus tendre. » (Histoire de ma vie, III, p. 1053)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Aujourd’hui classé trésor national, le manuscrit d’Histoire de ma vie vient d’achever ses pérégrinations. Cette exceptionnelle acquisition, dès son arrivée, suscite de nombreux projets de valorisation : expositions, images numériques du manuscrit, aussitôt mises en ligne, offrant un contact direct avec l’écriture. Et les conditions sont enfin réunies pour établir l’édition critique attendue, cette édition idéale rêvée par les chercheurs, à paraître dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». Autant de projets qui continueront à faire dire que ces mémoires sont Les Mille et Une Nuits d’Occident.

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition « Casanova. La passion de la liberté » présentée à la Bibliothèque nationale de France en 2011.

Lien permanent

ark:/12148/mmvwtjcdth2qh