Les Fables de la Fontaine illustrées par Gustave Doré

© Bibliothèque nationale de France

L’aigle et le hibou

« L’aigle et le chat-huant leurs querelles cessèrent,

Et firent tant qu’ils s’embrassèrent.

L’un jura foi de roi, l’autre foi de hibou,

Qu’ils ne se goberaient leurs petits peu ni prou.

"Connaissez-vous les miens ? dit l’oiseau de Minerve.

‒ Non, dit l’aigle. ‒ Tant pis, reprit le triste oiseau.

Je crains en ce cas pour leur peau :

C’est hasard si je les conserve.

Comme vous êtes roi, vous ne considérez

Qui ni quoi : rois et dieux mettent, quoi qu’on leur die,

Tout en même catégorie.

Adieu mes nourrissons si vous les rencontrez.

‒ Peignez-les-moi, dit l’aigle, ou bien me les montrez.

Je n’y toucherai de ma vie."

Le hibou repartit : "Mes petits sont mignons,

Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons.

Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque.

N’allez pas l’oublier ; retenez-la si bien

Que chez moi la maudite Parque

N’entre point par votre moyen."

Il avint qu’au hibou Dieu donna géniture,

De façon qu’un beau soir qu’il était en pâture,

Notre aigle aperçut d’aventure,

Dans les coins d’une roche dure,

Ou dans les trous d’une masure

(Je ne sais pas lequel des deux),

De petits monstres fort hideux,

Rechignés, un air triste, une voix de Mégère.

"Ces enfants ne sont pas, dit l’aigle, à notre ami.

Croquons-les." Le galant n’en fit pas à demi.

Ses repas ne sont point repas à la légère.

Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds

De ses chers nourrissons, hélas ! pour toute chose.

Il se plaint, et les dieux sont par lui suppliés

De punir le brigand qui de son deuil est cause.

Quelqu’un lui dit alors : "N’en accuse que toi

Ou plutôt la commune loi

Qui veut qu’on trouve son semblable

Beau, bien fait, et sur tous aimable.

Tu fis de tes enfants à l’aigle ce portrait ;

En avaient-ils le moindre trait ? " »

© Bibliothèque nationale de France

Deux artistes dominent de la hauteur de leur imagination l’histoire de l’édition des Fables de La Fontaine au 19e siècle, Grandville et Gustave Doré.

Grandville et Doré

Les Grenouilles qui demandent un roi (illustration et texte 1ere partie)

« Les grenouilles, se lassant

De l’état démocratique,

Par leurs clameurs firent tant

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.

Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique :

Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant

Que la gent marécageuse,

Gent fort sotte et fort peureuse,

S’alla cacher sous les eaux,

Dans les joncs, dans les roseaux,

Dans les trous du marécage,

Sans oser de longtemps regarder au visage

Celui qu’elles croyaient être un géant nouveau ;

Or c’était un soliveau,

De qui la gravité fit peur à la première

Qui de le voir s’aventurant

Osa bien quitter sa tanière.

Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant,

Il en vint une fourmilière ;

Et leur troupe à la fin se rendit familière

Jusqu’à sauter sur l’épaule du roi.

Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.

Jupin en a bientôt la cervelle rompue.

"Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue."

Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,

Qui les gobe à son plaisir,

Et grenouilles de se plaindre ;

Et Jupin de leur dire : "Eh quoi ! votre désir

À ses lois croit-il nous astreindre ?

Vous avez dû premièrement

Garder votre gouvernement ;

Mais, ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire

Que votre premier roi fût débonnaire et doux :

De celui-ci contentez-vous,

De peur d’en rencontrer un pire." »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

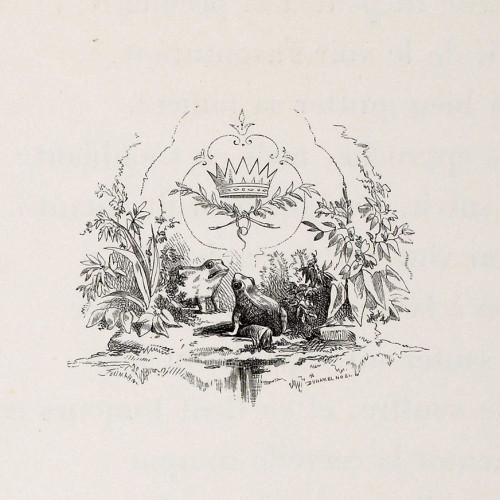

Les Grenouilles qui demandent un roi (2e partie du texte)

« Les grenouilles, se lassant

De l’état démocratique,

Par leurs clameurs firent tant

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.

Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique :

Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant

Que la gent marécageuse,

Gent fort sotte et fort peureuse,

S’alla cacher sous les eaux,

Dans les joncs, dans les roseaux,

Dans les trous du marécage,

Sans oser de longtemps regarder au visage

Celui qu’elles croyaient être un géant nouveau ;

Or c’était un soliveau,

De qui la gravité fit peur à la première

Qui de le voir s’aventurant

Osa bien quitter sa tanière.

Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant,

Il en vint une fourmilière ;

Et leur troupe à la fin se rendit familière

Jusqu’à sauter sur l’épaule du roi.

Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.

Jupin en a bientôt la cervelle rompue.

"Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue."

Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,

Qui les gobe à son plaisir,

Et grenouilles de se plaindre ;

Et Jupin de leur dire : "Eh quoi ! votre désir

À ses lois croit-il nous astreindre ?

Vous avez dû premièrement

Garder votre gouvernement ;

Mais, ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire

Que votre premier roi fût débonnaire et doux :

De celui-ci contentez-vous,

De peur d’en rencontrer un pire." »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

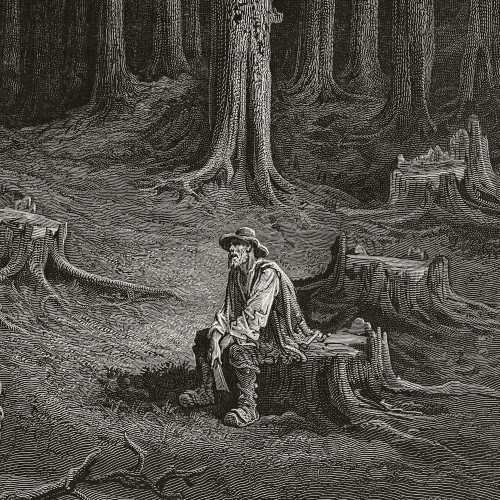

Les illustrations de Grandville furent publiées à Paris de 1838 à 1840, celles de Doré parurent en 1867. De l’un à l’autre, la différence s’étend bien au-delà de l’espace d’une génération : ce sont deux visions diamétralement opposées du texte de La Fontaine qui les séparent. Grandville a livré une version comique des Fables qui, dans chacun de ses détails, affirme que La Fontaine corrige les mœurs des hommes par le rire, poursuivant par là au siècle de Louis XIV la très ancienne tradition des satiristes antiques. Dans cette conviction, l’illustrateur s’autorise à continuer à son tour la tradition et couler les Fables dans les expressions de sa propre époque. Les figures sont d’animaux, mais les décors, les costumes et les attitudes, tous ces équivalents dans le dessin de ce que sont dans le texte les discours des « animaux parlants » du fabuliste, sont ceux du peuple et des bourgeois des années 1830. Ainsi se dit l’incessant recommencement d’une même comédie (« Une ample comédie à cent actes divers, / Et dont la scène est l’univers », écrivait La Fontaine), l’éternel retour, sous des habits neufs, d’un même moine : l’homme, tel que le définissent depuis toujours son appétit de pouvoir et son désir de paraître, sa cruauté et sa mesquinerie, sa mauvaise foi et son ambition :

La sotte vanité jointe avecque l’envie, Deux pivots sur qui roule aujourd’hui notre vie.

Cette manière d’exprimer la durée profonde de l’être humain sous le masque des apparences renouvelées, de retrouver sous le changement du temps l’éternité de la grimace, produit avec autant de gaieté que d’efficace le sentiment que la vie n’est qu’un grand manège. De fait il y a chez Grandville, dans la rencontre entre la tristesse d’une philosophie désabusée et l’énergie drolatique qui la formule, quelque chose d’un vaudeville ironique et grinçant. Au contraire de ce pessimisme enjoué, Doré offre une vision très singulière de l’œuvre, sombre et tragique : il ne cherche pas à provoquer le rire, mais à susciter la terreur et la pitié ‒ non pas, certes, dans chacune des planches, mais dans un nombre suffisant pour donner à l’ensemble sa tonalité propre.

Les Grenouilles qui demandent un roi (texte 3e partie)

« Les grenouilles, se lassant

De l’état démocratique,

Par leurs clameurs firent tant

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.

Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique :

Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant

Que la gent marécageuse,

Gent fort sotte et fort peureuse,

S’alla cacher sous les eaux,

Dans les joncs, dans les roseaux,

Dans les trous du marécage,

Sans oser de longtemps regarder au visage

Celui qu’elles croyaient être un géant nouveau ;

Or c’était un soliveau,

De qui la gravité fit peur à la première

Qui de le voir s’aventurant

Osa bien quitter sa tanière.

Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant,

Il en vint une fourmilière ;

Et leur troupe à la fin se rendit familière

Jusqu’à sauter sur l’épaule du roi.

Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.

Jupin en a bientôt la cervelle rompue.

"Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue."

Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,

Qui les gobe à son plaisir,

Et grenouilles de se plaindre ;

Et Jupin de leur dire : "Eh quoi ! votre désir

À ses lois croit-il nous astreindre ?

Vous avez dû premièrement

Garder votre gouvernement ;

Mais, ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire

Que votre premier roi fût débonnaire et doux :

De celui-ci contentez-vous,

De peur d’en rencontrer un pire." »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les Grenouilles qui demandent un roi (illustration)

« Les grenouilles, se lassant

De l’état démocratique,

Par leurs clameurs firent tant

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.

Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique :

Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant

Que la gent marécageuse,

Gent fort sotte et fort peureuse,

S’alla cacher sous les eaux,

Dans les joncs, dans les roseaux,

Dans les trous du marécage,

Sans oser de longtemps regarder au visage

Celui qu’elles croyaient être un géant nouveau ;

Or c’était un soliveau,

De qui la gravité fit peur à la première

Qui de le voir s’aventurant

Osa bien quitter sa tanière.

Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant,

Il en vint une fourmilière ;

Et leur troupe à la fin se rendit familière

Jusqu’à sauter sur l’épaule du roi.

Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.

Jupin en a bientôt la cervelle rompue.

"Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue."

Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,

Qui les gobe à son plaisir,

Et grenouilles de se plaindre ;

Et Jupin de leur dire : "Eh quoi ! votre désir

À ses lois croit-il nous astreindre ?

Vous avez dû premièrement

Garder votre gouvernement ;

Mais, ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire

Que votre premier roi fût débonnaire et doux :

De celui-ci contentez-vous,

De peur d’en rencontrer un pire." »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ses compositions sont de deux types : chaque fable est illustrée en tête d’une vignette disposée en bandeau, mais un choix de quatre-vingt-cinq d’entre elles sont aussi accompagnées d’une grande planche hors texte. Si les vignettes sont tracées d’un trait rapide et léger et se montrent fidèles aux récits du fabuliste, c’est dans les planches que l’artiste donne un plus libre cours à son imagination de peintre. Il y déploie toutes les ressources d’un réalisme fantastique dans lequel il était passé maître.

Réaliste, Doré l’est par sa volonté de représenter la nature avec une précision de dessinateur d’histoire naturelle. Le prospectus qui annonçait en 1838 l’édition des Fables illustrée par Grandville louait celui-ci d’avoir pris le contre-pied de ses prédécesseurs, qui, disait-on, n’étaient « parvenus qu’à présenter des sujets plus ou moins exacts d’histoire naturelle, qu’à portraire les animaux muets de Buffon et non à interpréter ceux de La Fontaine ». Qu’eût-on dit de Gustave Doré, qui le plus souvent pousse l’exactitude de la représentation animale plus loin qu’aucun autre illustrateur de La Fontaine avant lui ? Dessine-t-il un lion pour « Le lion et le rat », il le fait avec la précision du plus scrupuleux peintre animalier qui aurait travaillé sur modèle dans quelque ménagerie, portant en outre l’apparence de vérité jusqu’à installer son sujet dans un paysage exotique qui fait office de milieu naturel.

S’il s’agit d’évoquer « les animaux malades de la peste », il produit une galerie qu'on croirait tirée du Muséum, où chaque espèce est reconnaissable sans ambiguïté. Ou s’il s’agit de montrer la meute des chiens qui courent après celui « qui porte à son cou le dîner de son maître », il prend un soin particulier à ne pas représenter deux animaux semblables mais à détailler et distinguer autant de races que d’individus, caniche, bouledogue, loulou, griffon et autres, là où La Fontaine restait dans l’imprécision et la généralité de « certain chien », « un mâtin », « la canaille ».

Les animaux malades de la peste (I)

« Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom),

Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :

On n’en voyait point d’occupés

À chercher le soutien d’une mourante vie ;

Nul mets n’excitait leur envie ;

Ni loups ni renards n’épiaient

La douce et l’innocente proie.

Les tourterelles se fuyaient :

Plus d’amour, partant plus de joie.

Le lion tint conseil, et dit : "Mes chers amis,

Je crois que le Ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune ;

Que le plus coupable de nous

Se sacrifie aux traits du céleste courroux,

Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents

On fait de pareils dévouements :

Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence

L’état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons

J’ai dévoré force moutons.

Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :

Même il m’est arrivé quelquefois de manger

Le berger.

Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense

Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :

Car on doit souhaiter selon toute justice

Que le plus coupable périsse.

‒ Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi ;

Vos scrupules font voir trop de délicatesse.

Eh bien ! manger moutons, canaille, sotte espèce,

Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur,

En les croquant beaucoup d’honneur.

Et quant au berger l’on peut dire

Qu’il était digne de tous maux,

Étant de ces gens-là qui sur les animaux

Se font un chimérique empire."

Ainsi dit le renard, et flatteurs d’applaudir.

On n’osa trop approfondir

Du tigre, ni de l’ours, ni des autres puissances,

Les moins pardonnables offenses.

Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,

Au dire de chacun, étaient de petits saints.

L’âne vint à son tour, et dit : "J’ai souvenance

Qu’en un pré de moines passant,

La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense

Quelque diable aussi me poussant,

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.

Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net."

À ces mots on cria haro sur le baudet.

Un loup quelque peu clerc prouva par sa harangue

Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,

Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout le mal.

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.

Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable !

Rien que la mort n’était capable

D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les animaux malades de la peste (II)

« Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom),

Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :

On n’en voyait point d’occupés

À chercher le soutien d’une mourante vie ;

Nul mets n’excitait leur envie ;

Ni loups ni renards n’épiaient

La douce et l’innocente proie.

Les tourterelles se fuyaient :

Plus d’amour, partant plus de joie.

Le lion tint conseil, et dit : "Mes chers amis,

Je crois que le Ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune ;

Que le plus coupable de nous

Se sacrifie aux traits du céleste courroux,

Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents

On fait de pareils dévouements :

Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence

L’état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons

J’ai dévoré force moutons.

Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :

Même il m’est arrivé quelquefois de manger

Le berger.

Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense

Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :

Car on doit souhaiter selon toute justice

Que le plus coupable périsse.

‒ Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi ;

Vos scrupules font voir trop de délicatesse.

Eh bien ! manger moutons, canaille, sotte espèce,

Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur,

En les croquant beaucoup d’honneur.

Et quant au berger l’on peut dire

Qu’il était digne de tous maux,

Étant de ces gens-là qui sur les animaux

Se font un chimérique empire."

Ainsi dit le renard, et flatteurs d’applaudir.

On n’osa trop approfondir

Du tigre, ni de l’ours, ni des autres puissances,

Les moins pardonnables offenses.

Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,

Au dire de chacun, étaient de petits saints.

L’âne vint à son tour, et dit : "J’ai souvenance

Qu’en un pré de moines passant,

La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense

Quelque diable aussi me poussant,

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.

Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net."

À ces mots on cria haro sur le baudet.

Un loup quelque peu clerc prouva par sa harangue

Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,

Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout le mal.

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.

Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable !

Rien que la mort n’était capable

D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un réalisme fantastique

Loin d’en contrarier l’esprit, ce réalisme sert plutôt de ressort au fantastique. Ainsi, dans le détail fourmillant des animaux malades de la peste, Doré veille à disposer au premier plan celles des espèces qui sont le plus propres à créer de l’inquiétude : crocodile, pélican, hibou, rhinocéros, toutes créatures placées sous le signe de l’étrange par leurs excroissances singulières ou leur aspect monstrueux et repoussant, qui éloignent de l’idée rassurante de la beauté des choses et de l’harmonie de l’ordre créé. Doré a trouvé dans le magasin du monde l’équivalent des figures grotesques et des hybridations chimériques, contre-nature, que Jérôme Bosch puisait à la source de son imagination pour en peupler ses tableaux. Mais cette fantaisie n’a rien de gratuit et demeure subordonnée à la fable qu’il s’agit d’interpréter. Car ces formes difformes expriment en elles-mêmes, tout autant que la scène centrale de carnage ‒ incontestablement plus proche de la lettre du texte : « À ces mots on cria haro sur le baudet » ‒, une dissonance dans la nature qui sert d’image à la discordance morale dont parle La Fontaine, entre la beauté idéale des discours et la réalité sauvage des conduites. C'est dire que le réalisme fantastique de Doré est allégorique : il fait de l’image un signe.

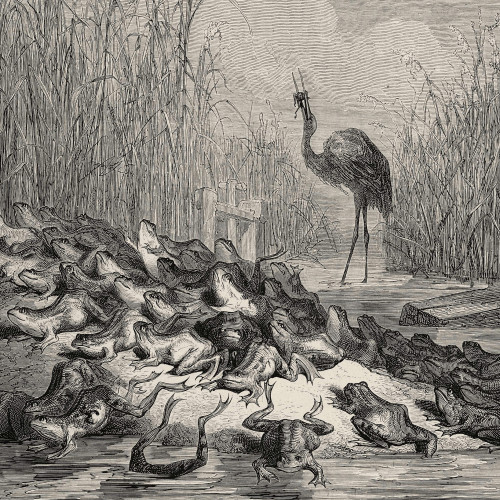

La forêt et le bûcheron

« Un bûcheron venait de rompre ou d’égarer

Le bois dont il avait emmanché sa cognée.

Cette perte ne put sitôt se réparer

Que la forêt n’en fût quelque temps épargnée.

L’homme enfin la prie humblement

De lui laisser tout doucement

Emporter une unique branche,

Afin de faire un autre manche :

Il irait employer ailleurs son gagne-pain ;

Il laisserait debout maint chêne et maint sapin

Dont chacun respectait la vieillesse et les charmes.

L’innocente forêt lui fournit d’autres armes.

Elle en eut du regret. Il emmanche son fer.

Le misérable ne s’en sert

Qu’à dépouiller sa bienfaitrice

De ses principaux ornements.

Elle gémit à tous moments :

Son propre don fait son supplice.

Voilà le train du monde et de ses sectateurs :

On s’y sert du bienfait contre les bienfaiteurs.

Je suis las d’en parler ; mais que de doux ombrages

Soient exposés à ces outrages,

Qui ne se plaindrait là-dessus ?

Hélas ! j’ai beau crier et me rendre incommode :

L’ingratitude et les abus

N’en seront pas moins à la mode. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le bûcheron et Mercure

« Votre goût a servi de règle à mon ouvrage.

J’ai tenté les moyens d’acquérir son suffrage.

Vous voulez qu’on évite un soin trop curieux,

Et des vains ornements l’effort ambitieux.

Je le veux comme vous ; cet effort ne peut plaire.

Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire.

Non qu’il faille bannir certains traits délicats :

Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas.

Quant au principal but qu’Ésope se propose,

J’y tombe au moins mal que je puis.

Enfin si dans ces vers je ne plais et n’instruis,

Il ne tient pas à moi, c’est toujours quelque chose.

Comme la force est un point

Dont je ne me pique point,

Je tâche d’y tourner le vice en ridicule,

Ne pouvant l’attaquer avec des bras d’Hercule.

C’est là tout mon talent ; je ne sais s’il suffit.

Tantôt je peins en un récit

La sotte vanité jointe avecque l’envie,

Deux pivots sur qui roule aujourd’hui notre vie.

Tel est ce chétif animal

Qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal.

J’oppose quelquefois, par une double image,

Le vice à la vertu, la sottise au bon sens,

Les agneaux aux loups ravissants,

La mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage

Une ample comédie à cent actes divers,

Et dont la scène est l’univers.

Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle :

Jupiter comme un autre. Introduisons celui

Qui porte de sa part aux belles la parole :

Ce n’est pas de cela qu’il s’agit aujourd’hui.

Un bûcheron perdit son gagne-pain,

C’est sa cognée ; et la cherchant en vain,

Ce fut pitié là-dessus de l’entendre.

Il n’avait pas des outils à revendre.

Sur celui-ci roulait tout son avoir.

Ne sachant donc où mettre son espoir,

Sa face était de pleurs toute baignée.

"Ô ma cognée ! ô ma pauvre cognée !

S’écriait-il, Jupiter, rends-la-moi ;

Je tiendrai l’être encore un coup de toi."

Sa plainte fut de l’Olympe entendue.

Mercure vient. "Elle n’est pas perdue,

Lui dit ce dieu, la connaîtras-tu bien ?

Je crois l’avoir près d’ici rencontrée."

Lors une d’or à l’homme étant montrée,

Il répondit : "Je n’y demande rien."

Une d’argent succède à la première,

Il la refuse. Enfin une de bois :

"Voilà, dit-il, la mienne cette fois ;

Je suis content si j’ai cette dernière.

‒ Tu les auras, dit le dieu, toutes trois.

Ta bonne foi sera récompensée.

‒ En ce cas-là je les prendrai", dit-il.

L’histoire en est aussitôt dispersée ;

Et boquillons de perdre leur outil,

Et de crier pour se le faire rendre.

Le roi des dieux ne sait auquel entendre.

Son fils Mercure aux criards vient encor,

À chacun d’eux il en montre une d’or.

Chacun eût cru passer pour une bête

De ne pas dire aussitôt : "La voilà ! "

Mercure, au lieu de donner celle-là,

Leur en décharge un grand coup sur la tête.

Ne point mentir, être content du sien,

C’est le plus sûr : cependant on s’occupe

À dire faux pour attraper du bien.

Que sert cela ? Jupiter n’est pas dupe. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’imagination fantastique opère chez Doré par la conjugaison de deux moyens : le recours à un répertoire d’images privilégiées qui, par leur récurrence ou le réseau qu’elles forment, acquièrent la valeur de motifs obsédants, et l’usage de modes de composition qui animent la représentation d’une puissance dramatique. Il est certain que plusieurs figures qui reviennent avec insistance sont appelées par les textes de La Fontaine ; mais Doré parvient le plus souvent à transformer le thème en symbole.

La mort et le bûcheron

« Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée,

Sous le faix du fagot aussi bien que des ans

Gémissant et courbé marchait à pas pesants,

Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.

Enfin, n’en pouvant plus d’effort et de douleur,

Il met bas son fagot, il songe à son malheur.

Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?

En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?

Point de pain quelquefois, et jamais de repos :

Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,

Le créancier, et la corvée

Lui font d’un malheureux la peinture achevée.

Il appelle la Mort, elle vient sans tarder,

Lui demande ce qu’il faut faire.

"C’est, dit-il, afin de m’aider

À recharger ce bois ; tu ne tarderas guère." »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le Chêne et le Roseau

« Le chêne un jour dit au roseau :

"Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ;

Un roitelet pour vous est un pesant fardeau.

Le moindre vent qui d’aventure

Fait rider la face de l’eau,

Vous oblige à baisser la tête :

Cependant que mon front, au Caucase pareil,

Non content d’arrêter les rayons du soleil,

Brave l’effort de la tempête.

Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr.

Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage

Dont je couvre le voisinage,

Vous n’auriez pas tant à souffrir :

Je vous défendrais de l’orage ;

Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords des royaumes du vent.

La Nature envers vous me semble bien injuste.

‒ Votre compassion, lui répondit l’arbuste,

Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci.

Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.

Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’ici

Contre leurs coups épouvantables

Résisté sans courber le dos ;

Mais attendons la fin." Comme il disait ces mots

Du bout de l’horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfants

Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.

L’arbre tient bon ; le roseau plie.

Le vent redouble ses efforts,

Et fait si bien qu’il déracine

Celui de qui la tête au ciel était voisine,

Et dont les pieds touchaient à l’Empire des morts. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

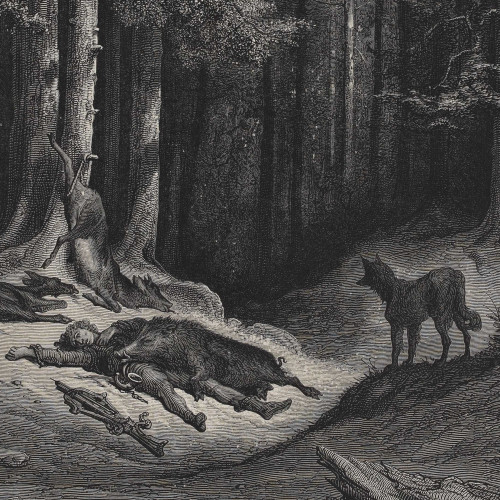

Considérons par exemple le motif de la forêt. Cadre naturel des fables qui mettent en scène un bûcheron (« La Mort et le bûcheron », « Le bûcheron et Mercure », « La forêt et le bûcheron »), elle s’enrichit d’une valeur supplémentaire pour devenir le signe de l’effroi : soit que, par quelque effet d’analogie visuelle, elle offre une image de ce sentiment ‒ ainsi des branches mortes dressées vers le ciel qui répètent et par conséquent amplifient le geste de désespoir du bûcheron qui a perdu sa cognée dans « Le bûcheron et Mercure » ‒, soit qu'on joue de l’association ancestrale de la forêt à l’idée du péril, de l’égarement, voire de la mort. Pour illustrer « Le loup et le chasseur », Doré s’est fortement inspiré de la planche du peintre Jean-Baptiste Oudry publiée un siècle plus tôt, entre 1755 et 1759, dans une célèbre et monumentale édition des Fables. Mais la scène qu’Oudry avait située à l’orée d’un bois, dans un espace ouvert, Doré l’a transportée dans les profondeurs d’une forêt de très grands arbres qui occupe à présent une place majeure dans la représentation. La forêt n’est plus un simple décor mais se transforme en véritable personnage, chargé de signifier le danger comme, dans le texte, le chasseur signifie la convoitise et le loup l’avarice.

Le loup et le chasseur

« Fureur d’accumuler, monstre de qui les yeux

Regardent comme un point tous les bienfaits des dieux,

Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage ?

Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons ?

L’homme, sourd à ma voix comme à celle du sage,

Ne dira-t-il jamais : « C’est assez, jouissons » ?

Hâte-toi, mon ami, tu n’as pas tant à vivre.

Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre :

Jouis. ‒ « Je le ferai. » ‒ Mais quand donc ? ‒ « Dès demain. »

‒ Eh ! mon ami, la mort te peut prendre en chemin.

Jouis dès aujourd’hui : redoute un sort semblable

À celui du chasseur et du loup de ma fable.

Le premier de son arc avait mis bas un daim.

Un faon de biche passe, et le voilà soudain

Compagnon du défunt ; tous deux gisent sur l’herbe.

La proie était honnête ; un daim avec un faon,

Tout modeste chasseur en eût été content.

Cependant un sanglier, monstre énorme et superbe,

Tente encor notre archer, friand de tels morceaux.

Autre habitant du Styx : la Parque et ses ciseaux

Avec peine y mordaient ; la déesse infernale

Reprit à plusieurs fois l’heure au monstre fatale.

De la force du coup pourtant il s’abattit.

C’était assez de biens ; mais quoi ? rien ne remplit

Les vastes appétits d’un faiseur de conquêtes.

Dans le temps que le porc revient à soi, l’archer

Voit le long d’un sillon une perdrix marcher,

Surcroît chétif aux autres têtes.

De son arc toutefois il bande les ressorts.

Le sanglier, rappelant les restes de sa vie,

Vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps ;

Et la perdrix le remercie.

Cette part du récit s’adresse au convoiteux :

L’avare aura pour lui le reste de l’exemple.

Un loup vit, en passant, ce spectacle piteux.

« Ô fortune, dit-il, je te promets un temple.

Quatre corps étendus ! que de biens ! mais pourtant

Il faut les ménager, ces rencontres sont rares. »

(Ainsi s’excusent les avares.)

« J’en aurai, dit le loup, pour un mois, pour autant.

Un, deux, trois, quatre corps, ce sont quatre semaines,

Si je sais compter, toutes pleines.

Commençons dans deux jours ; et mangeons cependant

La corde de cet arc ; il faut que l’on l’ait faite

De vrai boyau ; l’odeur me le témoigne assez. »

En disant ces mots, il se jette

Sur l’arc qui se détend, et fait de la sagette

Un nouveau mort, mon loup a les boyaux percés.

Je reviens à mon texte. Il faut que l’on jouisse ;

Témoin ces deux gloutons punis d’un sort commun ;

La convoitise perdit l’un ;

L’autre périt par l’avarice. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

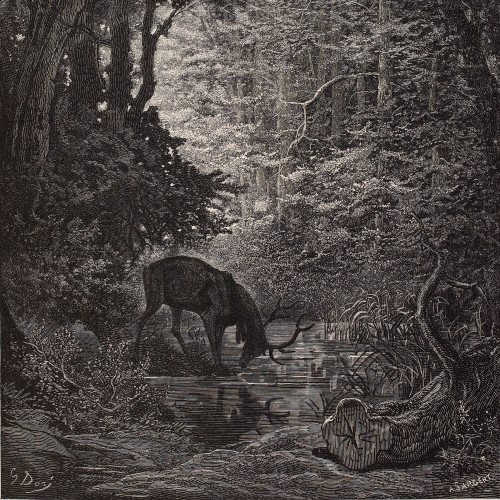

Épicurienne, la fable de La Fontaine était un appel à profiter de la vie sans remettre au lendemain ses plaisirs. Romantique, l’image de Doré en infléchit désormais le sens pour en faire une évocation de la condition tragique de l’homme, déplaçant l’accent principal de l’injonction à jouir du présent vers sa raison philosophique : s’il ne faut pas laisser attendre le plaisir, c’est que l’existence est brève et cernée par la présence menaçante de la mort (« Eh ! mon ami, la mort te peut prendre en chemin »). Par sa disposition qui encercle la scène de désolation que découvre le loup, mais aussi par l’enténèbrement du sous-bois et par la hauteur écrasante de la futaie, la forêt est l’expression même de ce danger. Tout respire ici l’inquiétant « parfum de forêt sombre et de hautes voûtes » dont parlait André Breton à propos des romans noirs de la fin du 18e siècle. Le tronc couché au premier plan n’est-il pas, d’ailleurs, à interpréter lui-même comme un symbole funèbre, une image de la vie brisée, exactement comme l’arbre coupé placé au premier plan dans l’illustration de « La Mort et le bûcheron », qu'on retrouve encore dans « Le cerf se voyant dans l’eau », tel un signe annonciateur du sort réservé à l’animal épris de sa beauté ?

La puissance de l’effroi

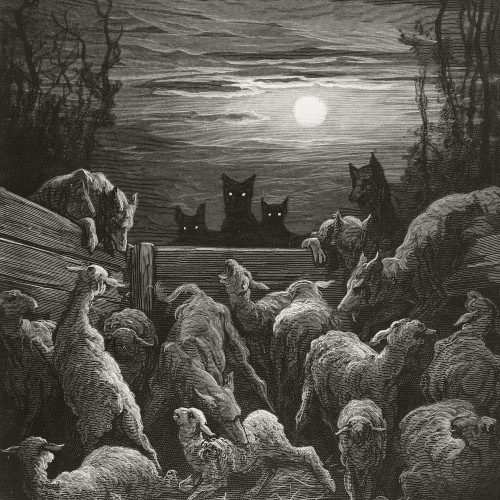

Les loups et les brebis

« Après mille ans et plus de guerre déclarée,

Les loups firent la paix avecque les brebis.

C’était apparemment le bien des deux partis :

Car, si les loups mangeaient mainte bête égarée,

Les bergers de leur peau se faisaient maints habits.

Jamais de liberté, ni pour les pâturages,

Ni d’autre part pour les carnages.

Ils ne pouvaient jouir qu’en tremblant de leurs biens.

La paix se conclut donc ; on donne des otages :

Les loups leurs louveteaux, et les brebis leurs chiens.

L’échange en étant fait aux formes ordinaires,

Et réglé par des commissaires,

Au bout de quelque temps que messieurs les Louvats

Se virent loups parfaits et friands de tuerie,

Ils vous prennent le temps que dans la bergerie

Messieurs les Bergers n’étaient pas,

Étranglent la moitié des agneaux les plus gras,

Les emportent aux dents, dans les bois se retirent.

Ils avaient averti leurs gens secrètement.

Les chiens, qui, sur leur foi, reposaient sûrement,

Furent étranglés en dormant :

Cela fut sitôt fait qu’à peine ils le sentirent.

Tout fut mis en morceaux ; un seul n’en échappa.

Nous pouvons conclure de là

Qu’il faut faire aux méchants guerre continuelle.

La paix est fort bonne de soi,

J’en conviens ; mais de quoi sert-elle

Avec des ennemis sans foi ? »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La nuit et le ciel tourmenté, chargé d’orage, sont d’autres pièces essentielles de l’univers d’inquiétude créé par Doré, qui joue des différents degrés de l’assombrissement. Rien que d’attendu dans une fable telle que « Le chêne et le roseau » : il faut représenter « le plus terrible des enfants / Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs ». En revanche, aucune donnée du texte ne réclame à la lettre le crépuscule dans l’illustration des « Deux mulets » ou le ciel lourd de nuages dans la planche de « L’hirondelle et les petits oiseaux ». L’un et l’autre ne se justifient que par leur valeur symbolique : le jour mourant fait visuellement écho au « je péris » que prononce l’âne portant l’argent de la gabelle, le ciel menaçant au malheur que prophétise l’hirondelle. L’une des plus grandes réussites de Doré est, à cet égard, la planche qui illustre « Les loups et les brebis ». Tandis que les loups ravissants se coulent en formes rampantes de rôdeurs, plus glaçantes d’inquiétude qu’ouvertement féroces, la scène est plongée dans une nuit profonde éclairée par le seul éclat de la pleine lune, paysage nocturne que répètent les trois ombres noires des loups aux aguets dont brillent les yeux sans pupille, comme une lumière hypnotique semblable à celle de l’astre. Est-ce alors seulement la lune et quelques loups qu'on a représentés ici ? N’est-ce pas aussi la divinité lunaire des Enfers, Hécate, la déesse aux chiens, et ces trois loups réduits à leurs têtes ne sont-ils pas aussi Cerbère, le chien à triple tête qui entretient dans la mythologie des liens étroits avec Hécate ? Laissant ainsi affleurer un monde interprétatif sous-jacent, d’autant plus troublant que sa présence demeure latente, suggérée et non pas avérée par l’évidence du texte qui n’en dit mot, l’illustration découvre sous la sur face aimable de la fable les eaux profondes du mythe et leur puissance d’effroi.

Un animal dans la lune

« Pendant qu’un philosophe assure

Que toujours par leurs sens les hommes sont dupés,

Un autre philosophe jure,

Qu’ils ne nous ont jamais trompés.

Tous les deux ont raison, et la philosophie

Dit vrai, quand elle dit que les sens tromperont

Tant que sur leur rapport les hommes jugeront ;

Mais aussi si l’on rectifie

L’image de l’objet sur son éloignement,

Sur le milieu qui l’environne,

Sur l’organe et sur l’instrument,

Les sens ne tromperont personne.

La Nature ordonna ces choses sagement :

J’en dirai quelque jour les raisons amplement.

J’aperçois le soleil ; quelle en est la figure ?

Ici-bas ce grand corps n’a que trois pieds de tour :

Mais si je le voyais là-haut dans son séjour,

Que serait-ce à mes yeux que l’œil de la nature ?

Sa distance me fait juger de sa grandeur ;

Sur l’angle et les côtés ma main la détermine.

L’ignorant le croit plat, j’épaissis sa rondeur ;

Je le rends immobile, et la terre chemine.

Bref je démens mes yeux en toute sa machine.

Ce sens ne me nuit point par son illusion.

Mon âme en toute occasion

Développe le vrai caché sous l’apparence.

Je ne suis point d’intelligence

Avecque mes regards peut-être un peu trop prompts,

Ni mon oreille lente à m’apporter les sons.

Quand l’eau courbe un bâton, ma raison le redresse :

La raison décide en maîtresse.

Mes yeux, moyennant ce secours,

Ne me trompent jamais, en me mentant toujours.

Si je crois leur rapport, erreur assez commune,

Une tête de femme est au corps de la lune.

Y peut-elle être ? Non. D’où vient donc cet objet ?

Quelques lieux inégaux font de loin cet effet.

La lune nulle part n’a sa surface unie :

Montueuse en des lieux, en d’autres aplanie,

L’ombre avec la lumière y peut tracer souvent

Un homme, un bœuf, un éléphant.

Naguère l’Angleterre y vit chose pareille.

La lunette placée, un animal nouveau

Parut dans cet astre si beau,

Et chacun de crier merveille :

Il était arrivé là-haut un changement

Qui présageait sans doute un grand événement.

Savait-on si la guerre entre tant de puissances

N’en était point l’effet ? Le monarque accourut :

Il favorise en roi ces hautes connaissances.

Le monstre dans la lune à son tour lui parut.

C’était une souris cachée entre les verres :

Dans la lunette était la source de ces guerres.

On en rit. Peuple heureux, quand pourront les François

Se donner, comme vous, entiers à ces emplois ?

Mars nous fait recueillir d’amples moissons de gloire :

C’est à nos ennemis de craindre les combats,

À nous de les chercher, certains que la victoire,

Amante de Louis, suivra partout ses pas.

Ses lauriers nous rendront célèbres dans l’Histoire.

Même les filles de Mémoire

Ne nous ont point quittés ; nous goûtons des plaisirs :

La paix fait nos souhaits et non point nos soupirs.

Charles en sait jouir : il saurait dans la guerre

Signaler sa valeur, et mener l’Angleterre

À ces jeux qu’en repos elle voit aujourd’hui.

Cependant s’il pouvait apaiser la querelle,

Que d’encens ! Est-il rien de plus digne de lui ?

La carrière d’Auguste a-t-elle été moins belle

Que les fameux exploits du premier des Césars ?

Ô peuple trop heureux, quand la paix viendra-t-elle

Nous rendre comme vous tout entiers aux beaux-arts ? »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Du même ordre imaginaire participe, comme la figure des loups aux aguets vient d’en donner l’exemple, le goût que manifeste Doré pour la représentation des ombres et des formes spectrales. Cela donne parfois lieu à des trouvailles de mise en scène : la gravure d’« Un animal dans la lune », pour laquelle l’artiste a pris de nouveau modèle sur celle d’Oudry, ajoute à celle-ci l’idée de transposer le motif de l’animal que les observateurs croient apercevoir à travers leur lunette en une souris fantastique, à grandes oreilles, échine courbe et queue sinueuse, créée par l’ombre portée du télescope et de l’assistance au clair de lune. Il est vrai qu’il n’y a là rien de vraiment inquiétant : ce n’est que l’ombre vaine de l’opinion. Bien plus angoissant est le spectre de la mort qui se profile comme une ombre livide parmi les arbres dans « La Mort et le bûcheron ». La crainte qu’inspire une telle représentation ne tient pas seulement au dessin d’une forme réduite à une silhouette dont on a estompé les contours pour la mieux manifester sous l’aspect subjectif du pressentiment : c’est aussi l’effet d’une composition organisée selon une perspective centrale, qui donne à la forme qui occupe cet axe stratégique la force dramatique d’une apparition.

Jupiter et le passager

« Ô combien le péril enrichirait les dieux,

Si nous nous souvenions des vœux qu’il nous fait faire !

Mais, le péril passé, l’on ne se souvient guère

De ce qu’on a promis aux Cieux :

On compte seulement ce qu’on doit à la terre.

"Jupiter, dit l’impie, est un bon créancier :

Il ne se sert jamais d’huissier."

Eh ! qu’est-ce donc que le tonnerre ?

Comment appelez-vous ces avertissements ?

Un passager, pendant l’orage,

Avait voué cent bœufs au vainqueur des Titans.

Il n’en avait pas un : vouer cent éléphants

N’aurait pas coûté davantage.

Il brûla quelques os quand il fut au rivage.

Au nez de Jupiter la fumée en monta.

"Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu ; le voilà :

C’est un parfum de bœuf que ta grandeur respire.

La fumée est ta part : je ne te dois plus rien."

Jupiter fi t semblant de rire ;

Mais après quelques jours le dieu l’attrapa bien,

Envoyant un songe lui dire

Qu’un tel trésor était en tel lieu. L’homme au vœu

Courut au trésor comme au feu :

Il trouva des voleurs, et n’ayant dans sa bourse

Qu’un écu pour toute ressource,

Il leur promit cent talents d’or,

Bien comptés, et d’un tel trésor :

On l’avait enterré dedans telle bourgade.

L’endroit parut suspect aux voleurs, de façon

Qu’à notre prometteur l’un dit : "Mon camarade,

Tu te moques de nous ; meurs, et va chez Pluton

Porter tes cent talents en don." »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le berger et la mer

« Du rapport d’un troupeau dont il vivait sans soins

Se contenta longtemps un voisin d’Amphitrite.

Si sa fortune était petite,

Elle était sûre tout au moins.

À la fin les trésors déchargés sur la plage

Le tentèrent si bien qu’il vendit son troupeau,

Trafiqua de l’argent, le mit entier sur l’eau ;

Cet argent périt par naufrage.

Son maître fut réduit à garder les brebis,

Non plus berger en chef comme il était jadis,

Quand ses propres moutons paissaient sur le rivage ;

Celui qui s’était vu Coridon ou Tircis

Fut Pierrot, et rien davantage.

Au bout de quelque temps il fit quelques profits,

Racheta des bêtes à laine ;

Et comme un jour les vents retenant leur haleine

Laissaient paisiblement aborder les vaisseaux :

"Vous voulez de l’argent, ô mesdames les Eaux,

Dit-il ; adressez-vous, je vous prie, à quelque autre :

Ma foi, vous n’aurez pas le nôtre."

Ceci n’est pas un conte à plaisir inventé.

Je me sers de la vérité

Pour montrer, par expérience,

Qu’un sou, quand il est assuré,

Vaut mieux que cinq en espérance ;

Qu’il se faut contenter de sa condition ;

Qu’aux conseils de la mer et de l’ambition

Nous devons fermer les oreilles.

Pour un qui s’en louera, dix mille s’en plaindront.

La mer promet monts et merveilles ;

Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

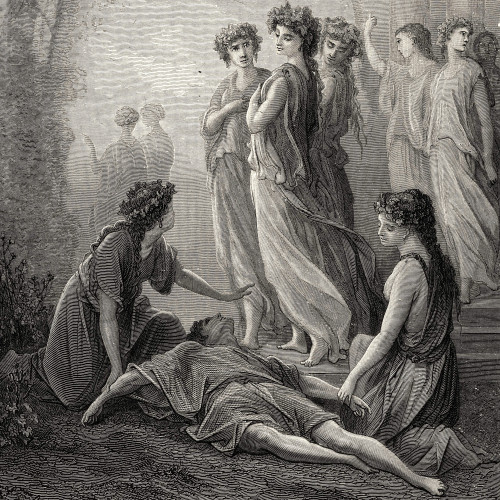

À l’imagerie traditionnelle de la danse macabre, où la Mort était représentée de manière frontale, sous les traits d’un squelette tirant les hommes à lui pour les entraîner dans son pas, Doré substitue la figure d’un surgissement dans le lointain, qui fait d’autant mieux sentir le caractère inéluctable de la fin qu’il la maintient dans l’attente. La perspective est ici un principe d’organisation de l’espace doublé d’un principe psychologique de compréhension intuitive, qui lui donne toute sa raison d’être. Le procédé est le même, dans « Les loups et les brebis », pour les trois loups qui guettent leurs proies : ils apparaissent tout à coup sur l’immédiat horizon tracé par le bord de l’enclos où sont parquées les brebis, de manière à intégrer à la signification du danger l’expression de son imminence. Doré tire des effets d’autant plus puissants de ce principe de composition qu’il le conjugue souvent avec un éclairage à contre-jour et un cadrage qui place le regard à hauteur de celui qui subit la domination. Alors le lièvre qui apparaît aux grenouilles, l’aigle aux petits du hibou, le renard aux rats dans « Le lièvre et les grenouilles », « L’aigle et le hibou », « Les deux rats, le renard et l’œuf », surgissent eux aussi comme de grandes ombres menaçantes. Grandville resserrait le point de vue sur les figures : c’est le parti que suit également Doré dans les vignettes placées en tête de fable.

Le lion et le moucheron

« "Va-t’en, chétif insecte, excrément de la terre."

C’est en ces mots que le lion

Parlait un jour au moucheron.

L’autre lui déclara la guerre.

"Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi

Me fasse peur ni me soucie ?

Un bœuf est plus puissant que toi,

Je le mène à ma fantaisie."

À peine il achevait ces mots

Que lui-même il sonna la charge,

Fut le trompette et le héros.

Dans l’abord il se met au large,

Puis prend son temps, fond sur le cou

Du lion, qu’il rend presque fou.

Le quadrupède écume, et son œil étincelle ;

Il rugit, on se cache, on tremble à l’environ ;

Et cette alarme universelle

Est l’ouvrage d’un moucheron.

Un avorton de mouche en cent lieux le harcelle,

Tantôt pique l’échine, et tantôt le museau,

Tantôt entre au fond du naseau.

La rage alors se trouve à son faîte montée.

L’invisible ennemi triomphe, et rit de voir

Qu’il n’est griffe ni dent en la bête irritée

Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.

Le malheureux lion se déchire lui-même,

Fait résonner sa queue à l’entour de ses flancs,

Bat l’air, qui n’en peut mais ; et sa fureur extrême

Le fatigue, l’abat ; le voilà sur les dents.

L’insecte du combat se retire avec gloire :

Comme il sonna la charge, il sonne la victoire,

Va partout l’annoncer, et rencontre en chemin

L’embuscade d’une araignée :

Il y rencontre aussi sa fin.

Quelle chose par là nous peut être enseignée ?

J’en vois deux, dont l’une est qu’entre nos ennemis

Les plus à craindre sont souvent les plus petits ;

L’autre, qu’aux grands périls tel a pu se soustraire,

Qui périt pour la moindre affaire. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

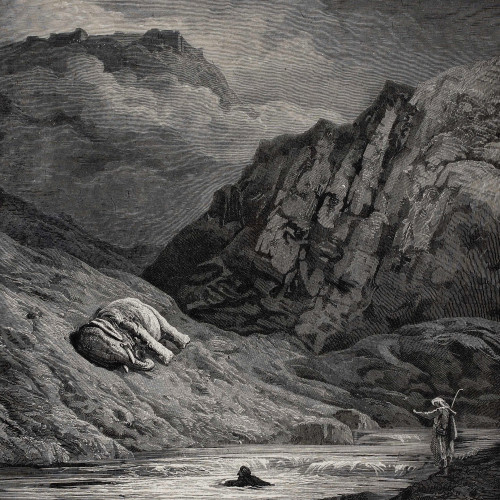

Les deux aventuriers et le talisman

« Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire.

Je n’en veux pour témoin qu’Hercule et ses travaux.

Ce dieu n’a guère de rivaux :

J’en vois peu dans la Fable, encor moins dans l’Histoire.

En voici pourtant un que de vieux talismans

Firent chercher fortune au pays des romans.

Il voyageait de compagnie.

Son camarade et lui trouvèrent un poteau

Ayant au haut cet écriteau :

"Seigneur aventurier, s’il te prend quelque envie

De voir ce que n’a vu nul chevalier errant,

Tu n’as qu’à passer ce torrent ;

Puis, prenant dans tes bras un éléphant de pierre

Que tu verras couché par terre,

Le porte, d’une haleine, au sommet de ce mont,

Qui menace les cieux de son superbe front."

L’un des deux chevaliers saigna du nez. "Si l’onde

Est rapide autant que profonde,

Dit-il, et supposé qu’on la puisse passer,

Pourquoi de l’éléphant s’aller embarrasser ?

Quelle ridicule entreprise !

Le sage l’aura fait par tel art et de guise

Qu’on le pourra porter peut-être quatre pas ;

Mais jusqu’au haut du mont, d’une haleine, il n’est pas

Au pouvoir d’un mortel, à moins que la figure

Ne soit d’un éléphant nain, pygmée, avorton,

Propre à mettre au bout d’un bâton :

Auquel cas, où l’honneur d’une telle aventure ?

On nous veut attraper dedans cette écriture :

Ce sera quelque énigme à tromper un enfant.

C’est pourquoi je vous laisse avec votre éléphant."

Le raisonneur parti, l’aventureux se lance,

Les yeux clos, à travers cette eau.

Ni profondeur ni violence

Ne purent l’arrêter ; et selon l’écriteau,

Il vit son éléphant couché sur l’autre rive.

Il le prend, il l’emporte, au haut du mont arrive,

Rencontre une esplanade, et puis une cité.

Un cri par l’éléphant est aussitôt jeté :

Le peuple aussitôt sort en armes.

Tout autre aventurier au bruit de ces alarmes

Aurait fui : celui-ci loin de tourner le dos

Veut vendre au moins sa vie, et mourir en héros.

Il fut tout étonné d’ouïr cette cohorte

Le proclamer monarque au lieu de son roi mort.

Il ne se fit prier que de la bonne sorte,

Encor que le fardeau fût, dit-il, un peu fort.

Sixte en disait autant quand on le fit Saint Père.

(Serait-ce bien une misère

Que d’être pape ou d’être roi ? )

On reconnut bientôt son peu de bonne foi.

Fortune aveugle suit aveugle hardiesse.

Le sage quelquefois fait bien d’exécuter,

Avant que de donner le temps à la sagesse

D’envisager le fait, et sans la consulter. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Mais pour les illustrations en pleine page, il élargit considérablement l’espace et accorde au paysage une importance nouvelle, en le choisissant aussi pour ses vertus d’éloquence : horreur d’une grotte ténébreuse (« Le lion malade et le renard » ; « Le lion, le loup et le renard »), insécurité d'un promontoire suspendu sur la mer (« Le berger et la mer »), angoisse d'un étroit défilé fermé par les murailles abruptes d'un château fort (« Le lion et le moucheron »), hostilité d'une côte de falaises battues par les flots (« Jupiter et le passager »), aridité d'un paysage minéral de haute montagne (« Les deux aventuriers et le talisman »). « Tout parle » dans cet univers, comme le disait La Fontaine, mais d’une voix très souvent menaçante : comme si Doré avait voulu montrer, en deçà de la critique des mœurs, le fonds originaire d’une expérience de la vulnérabilité humaine, face à laquelle les diverses conduites se présentent comme de possibles réponses. Ainsi mis ensemble au service d’une vision générale de l’œuvre, choix des figures, organisation de l’espace et distribution de la lumière font des planches de Doré un authentique et ambitieux projet d’interprétation visuelle des Fables de La Fontaine.

Les devineresses

« C’est souvent du hasard que nait l’opinion ;

Et c’est l’opinion qui fait toujours la vogue.

Je pourrais fonder ce prologue

Sur gens de tous états : tout est prévention,

Cabale, entêtement, point ou peu de justice :

C’est un torrent : qu’y faire ? Il faut qu’il ait son cours.

Cela fut et sera toujours.

Une femme à Paris faisait la pythonisse :

On l’allait consulter sur chaque événement ;

Perdait-on un chiffon, avait-on un amant,

Un mari vivant trop, au gré de son épouse,

Une mère fâcheuse, une femme jalouse ;

Chez la devineuse on courait,

Pour se faire annoncer ce que l’on désirait.

Son fait consistait en adresse.

Quelques termes de l’art, beaucoup de hardiesse,

Du hasard quelquefois, tout cela concourait,

Tout cela bien souvent faisait crier miracle.

Enfin, quoique ignorante à vingt et trois carats,

Elle passait pour un oracle.

L’oracle était logé dedans un galetas :

Là cette femme emplit sa bourse,

Et sans avoir d’autre ressource,

Gagne de quoi donner un rang à son mari ;

Elle achète un office, une maison aussi.

Voilà le galetas rempli

D’une nouvelle hôtesse, à qui toute la ville,

Femmes, filles, valets, gros messieurs, tout enfin,

Allait comme autrefois demander son destin :

Le galetas devint l’antre de la Sibylle.

L’autre femelle avait achalandé ce lieu.

Cette dernière femme eut beau faire, eut beau dire,

Moi devine ! on se moque : « Eh ! messieurs, sais-je lire ?

Je n’ai jamais appris que ma croix de par Dieu. »

Point de raison : fallut deviner et prédire,

Mettre à part force bons ducats,

Et gagner malgré soi plus que deux avocats.

Le meuble et l’équipage aidaient fort à la chose :

Quatre sièges boiteux, un manche de balai,

Tout sentait son sabbat et sa métamorphose :

Quand cette femme aurait dit vrai

Dans une chambre tapissée,

On s’en serait moqué : la vogue était passée

Au galetas. Il avait le crédit :

L’autre femme se morfondit.

L’enseigne fait la chalandise.

J’ai vu dans le palais une robe mal mise

Gagner gros : les gens l’avaient prise

Pour maitre tel, qui trainait après soi

Force écoutants. Demandez-moi pourquoi. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

De multiples références picturales

Mais ce n'est jamais là, aussi riche soit-elle, que grammaire de peintre consistant en un vocabulaire mis en forme par un corps de règles et de procédés expressifs. L'un des grands traits d'originalité de Doré, qui le distingue de ses nombreux prédécesseurs qui se sont essayés aux Fables de La Fontaine, est d'augmenter cette grammaire d'une culture picturale qui donne à l'illustration toute l'épaisseur d'un langage, dans l'élément duquel il devient possible de traduire la fable au lieu de décrire seulement son récit.

Le meunier, son fils et l’âne

« L’invention des arts étant un droit d’aînesse,

Nous devons l’apologue à l’ancienne Grèce.

Mais ce champ ne se peut tellement moissonner

Que les derniers venus n’y trouvent à glaner.

La feinte est un pays plein de terres désertes.

Tous les jours nos auteurs y font des découvertes.

Je t’en veux dire un trait assez bien inventé ;

Autrefois à Racan Malherbe l’a conté.

Ces deux rivaux d’Horace, héritiers de sa lyre,

Disciples d’Apollon, nos maîtres, pour mieux dire,

Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins

(Comme ils se confiaient leurs pensers et leurs soins),

Racan commence ainsi : "Dites-moi, je vous prie,

Vous qui devez savoir les choses de la vie,

Qui par tous ces degrés avez déjà passé,

Et que rien ne doit fuir en cet âge avancé,

À quoi me résoudrai-je ? Il est temps que j’y pense.

Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance.

Dois-je dans la province établir mon séjour,

Prendre emploi dans l’armée, ou bien charge à la cour ?

Tout au monde est mêlé d’amertume et de charmes.

La guerre a ses douceurs, l’hymen a ses alarmes.

Si je suivais mon goût, je saurais où buter ;

Mais j’ai les miens, la cour, le peuple à contenter."

Malherbe là-dessus : "Contenter tout le monde !

Écoutez ce récit avant que je réponde."

J’ai lu dans quelque endroit qu’un meunier et son fils,

L’un vieillard, l’autre enfant, non pas des plus petits,

Mais garçon de quinze ans, si j’ai bonne mémoire,

Allaient vendre leur âne, un certain jour de foire.

Afin qu’il fût plus frais et de meilleur débit,

On lui lia les pieds, on vous le suspendit ;

Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre.

Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre.

Le premier qui les vit de rire s’éclata.

"Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ?

Le plus âne des trois n’est pas celui qu’on pense."

Le meunier à ces mots connaît son ignorance ;

Il met sur pieds sa bête, et la fait détaler.

L’âne, qui goûtait fort l’autre façon d’aller,

Se plaint en son patois. Le meunier n’en a cure.

Il fait monter son fils, il suit, et d’aventure

Passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut.

Le plus vieux au garçon s’écria tant qu’il put :

"Oh là ! Oh ! descendez, que l’on ne vous le dise,

Jeune homme, qui menez laquais à barbe grise.

C’était à vous de suivre, au vieillard de monter.

‒ Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter."

L’enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte,

Quand trois filles passant, l’une dit : "C’est grand’honte

Qu’il faille voir ainsi clocher ce jeune fils,

Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis,

Fait le veau sur son âne, et pense être bien sage.

‒ Il n’est, dit le meunier, plus de veaux à mon âge :

Passez votre chemin, la fille, et m’en croyez."

Après maints quolibets coup sur coup renvoyés,

L’homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe.

Au bout de trente pas, une troisième troupe

Trouve encore à gloser. L’un dit : "Ces gens sont fous,

Le baudet n’en peut plus ; il mourra sous leurs coups.

Hé quoi ! charger ainsi cette pauvre bourrique !

N’ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ?

Sans doute qu’à la foire ils vont vendre sa peau.

‒ Parbieu, dit le meunier, est bien fou du cerveau

Qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière

Nous en viendrons à bout." Ils descendent tous deux.

L’âne, se prélassant, marche seul devant eux.

Un quidam les rencontre, et dit : "Est-ce la mode

Que baudet aille à l’aise, et meunier s’incommode ?

Qui de l’âne ou du maître est fait pour se lasser ?

Je conseille à ces gens de le faire enchâsser.

Ils usent leurs souliers, et conservent leur âne.

Nicolas au rebours, car, quand il va voir Jeanne,

Il monte sur sa bête ; et la chanson le dit.

Beau trio de baudets ! " Le meunier repartit :

"Je suis âne, il est vrai, j’en conviens, je l’avoue ;

Mais que dorénavant on me blâme, on me loue ;

Qu’on dise quelque chose ou qu’on ne dise rien ;

J’en veux faire à ma tête. " Il le fit, et fit bien.

Quant à vous, suivez Mars, ou l’Amour, ou le Prince ;

Allez, venez, courez ; demeurez en province ;

Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement :

Les gens en parleront, n’en doutez nullement. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Il est frappant de constater que Doré, dès qu’il le peut, glisse dans ses planches des citations picturales plus ou moins développées. La plus complète d’entre elles sert à illustrer « Le meunier, son fils et l’âne ». Doré s’est si étroitement inspiré de la toile qu’Honoré Daumier avait peinte sur le même sujet et exposée au Salon des artistes français en 1849, qu'on ne peut voir dans sa composition qu’un hommage rendu à cette œuvre et à son auteur. Or ce salut adressé par le cadet à son aîné est d’autant plus remarquable qu’il n’est pas un simple clin d’œil fait, si l’on peut dire, par-dessus l’épaule de La Fontaine, mais constitue en lui-même une très habile manière d’illustrer dans l’ordre de la peinture les premiers vers de la fable : « L’invention des arts étant un droit d’aînesse, / Nous devons l’apologue à l’ancienne Grèce. / Mais ce champ ne se peut tellement moissonner / Que les derniers venus n’y trouvent à glaner. »

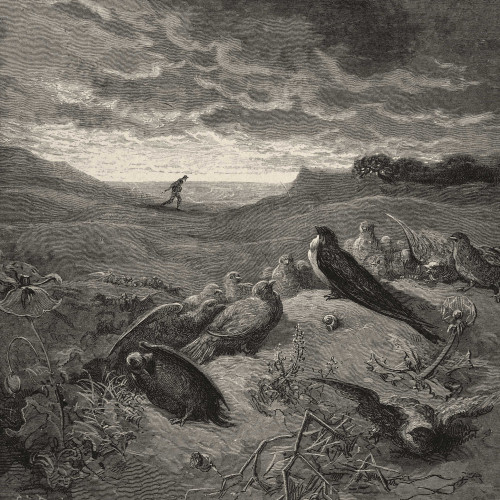

L’hirondelle et les petits oiseaux

« Une hirondelle en ses voyages

Avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu

Peut avoir beaucoup retenu.

Celle-ci prévoyait jusqu’aux moindres orages,

Et devant qu’ils fussent éclos,

Les annonçait aux matelots.

Il arriva qu’au temps que la chanvre se sème,

Elle vit un manant en couvrir maints sillons.

"Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons.

Je vous plains : car pour moi, dans ce péril extrême,

Je saurai m’éloigner, ou vivre en quelque coin.

Voyez-vous cette main qui par les airs chemine ?

Un jour viendra, qui n’est pas loin,

Que ce qu’elle répand sera votre ruine.

De là naîtront engins à vous envelopper,

Et lacets pour vous attraper,

Enfin mainte et mainte machine

Qui causera dans la saison

Votre mort ou votre prison.

Gare la cage ou le chaudron.

C’est pourquoi, leur dit l’hirondelle,

Mangez ce grain ; et croyez-moi."

Les oiseaux se moquèrent d’elle :

Ils trouvaient aux champs trop de quoi.

Quand la chènevière fut verte,

L’hirondelle leur dit : "Arrachez brin à brin

Ce qu’a produit ce maudit grain,

Ou soyez sûrs de votre perte.

Prophète de malheur, babillarde, dit-on,

Le bel emploi que tu nous donnes !

Il nous faudrait mille personnes

Pour éplucher tout ce canton."

La chanvre étant tout à fait crue,

L’hirondelle ajouta : "Ceci ne va pas bien ;

Mauvaise graine est tôt venue.

Mais puisque jusqu’ici l’on ne m’a crue en rien,

Dès que vous verrez que la terre

Sera couverte, et qu’à leurs blés

Les gens n’étant plus occupés

Feront aux oisillons la guerre ;

Quand reginglettes et réseaux

Attraperont petits oiseaux,

Ne volez plus de place en place,

Demeurez au logis, ou changez de climat :

Imitez le canard, la grue et la bécasse.

Mais vous n’êtes pas en état

De passer comme nous les déserts et les ondes,

Ni d’aller chercher d’autres mondes.

C’est pourquoi vous n’avez qu’un parti qui soit sûr :

C’est de vous renfermer aux trous de quelque mur."

Les oisillons, las de l’entendre,

Se mirent à jaser aussi confusément

Que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre

Ouvrait la bouche seulement.

Il en prit aux uns comme aux autres :

Maint oisillon se vit esclave retenu.

Nous n’écoutons d’instincts que ceux qui sont les nôtres,

Et ne croyons le mal que quand il est venu. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les autres références à des peintres contemporains sont en général plus ponctuelles. C’est par exemple, dans « L’hirondelle et les petits oiseaux », la figure du paysan qui rappelle le portrait du Semeur en marche de Jean-François Millet, l’un des tableaux les plus remarqués au Salon de 1850. Théophile Gautier le décrivait ainsi : « La nuit va venir, déployant ses voiles gris sur la terre brune ; le semeur marche d’un pas rythmé, jetant le grain dans le sillon, et il est suivi d’un vol d’oiseaux picoreurs. » Illustrer la fable de La Fontaine consiste pour Doré à remanier l’ordre de la toile de Millet en en conservant les termes : les « oiseaux picoreurs » passent au premier plan, le semeur au second, mais le ciel demeure voilé de gris et la scène en bord de mer ‒ là où La Fontaine ne la situait pas, laissant cette question dans le plus complet silence.

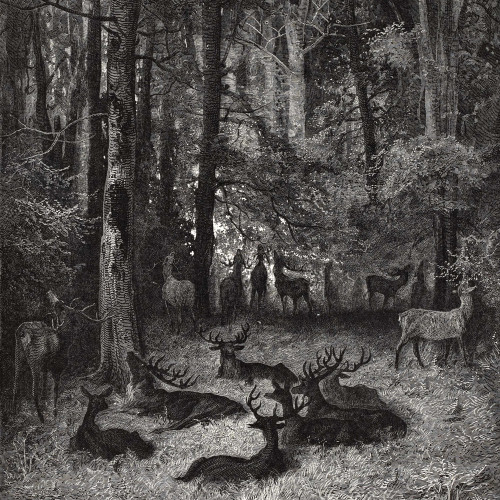

Dans « Le loup et le chasseur », l’idée de suspendre le gibier à la branche d’un arbre est reprise d’Oudry ; mais, dans leur facture de détail, le dessin de la biche pendue par une patte postérieure, une patte antérieure repliée le long du corps et le cou gisant au sol, et celui de la biche couchée à côté de l’arbre sont des citations de La Curée, chasse au chevreuil dans les forêts du Grand Jura et de La Biche forcée, effet de neige de Courbet, deux toiles exposées au Salon de 1857. De même, les planches qui mettent en scène des cerfs (« Le cerf se voyant dans l’eau » ; « Le cerf malade ») doivent beaucoup, dans leur traitement naturaliste, aux paysages de sous-bois avec gibier dont Courbet avait répandu le goût à la fin des années 1850. Les relations entre Doré et Courbet étaient pourtant loin d’être parfaites, et l’admiration de l’un pour l’autre plus que nuancée de réserves. Mais cela prouve que le geste de citation ne relève pas de l’anecdote biographique : l’enjeu, situé à un niveau beaucoup plus élevé, est de trouver pour illustrer la fable les termes propres de la peinture, non seulement ceux qu’offrent ses possibilités techniques mais aussi ceux que propose le legs de son histoire.

Le cerf se voyant dans l’eau

« Dans le cristal d’une fontaine

Un cerf se mirant autrefois

Louait la beauté de son bois,

Et ne pouvait qu’avecque peine

Souffrir ses jambes de fuseaux,

Dont il voyait l’objet se perdre dans les eaux.

"Quelle proportion de mes pieds à ma tête !

Disait-il en voyant leur ombre avec douleur :

Des taillis les plus hauts mon front atteint le faîte ;

Mes pieds ne me font point d’honneur."

Tout en parlant de la sorte,

Un limier le fait partir.

Il tâche à se garantir ;

Dans les forêts il s’emporte.

Son bois, dommageable ornement,

L’arrêtant à chaque moment,

Nuit à l’office que lui rendent

Ses pieds, de qui ses jours dépendent.

Il se dédit alors, et maudit les présents

Que le Ciel lui fait tous les ans.

Nous faisons cas du beau, nous méprisons l’utile ;

Et le beau souvent nous détruit.

Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile ;

Il estime un bois qui lui nuit. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le cerf malade

« En pays pleins de cerfs un cerf tomba malade.

Incontinent maint camarade

Accourt à son grabat le voir, le secourir,

Le consoler du moins : multitude importune.

"Eh ! messieurs, laissez-moi mourir.

Permettez qu’en forme commune

La Parque m’expédie, et finissez vos pleurs."

Point du tout : les consolateurs

De ce triste devoir tout au long s’acquittèrent ;

Quand il plut à Dieu s’en allèrent.

Ce ne fut pas sans boire un coup,

C’est-à-dire sans prendre un droit de pâturage.

Tout se mit à brouter les bois du voisinage.

La pitance du cerf en déchut de beaucoup ;

Il ne trouva plus rien à frire.

D’un mal il tomba dans un pire,

Et se vit réduire à la fin

À jeûner et mourir de faim.

Il en coûte à qui vous réclame,

Médecins du corps et de l’âme.

Ô temps, ô mœurs ! J’ai beau crier,

Tout le monde se fait payer. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Cela explique que certaines références soient faites à des genres, des formules ou ce qu'on pourrait appeler des « lieux communs » picturaux, plutôt qu’à un artiste ou un tableau précis. Le peintre Michallon avait peint au début du 19e siècle, sous le titre La Femme foudroyée, un très grand chêne au pied duquel deux personnages se penchaient sur le corps d’une femme abattue par l’orage, mais il n’est pas sûr que Doré ait eu précisément cette toile à l’esprit en insérant un cavalier foudroyé vers lequel se dirige un piéton dans la planche qui illustre « Le chêne et le roseau ». Il est par contre certain que le traitement qu’il a donné de la fable, qui consiste à prendre pour sujet principal une grande étude d’arbre tourmenté par la tempête, s’inscrit dans la lignée des tableaux des paysagistes de son temps, ceux de l’école de Barbizon.

Le chat et le renard

« Le chat et le renard, comme beaux petits saints,

S’en allaient en pèlerinage.

C’étaient deux vrais tartufs, deux archipatelins,

Deux francs patte-pelus qui, des frais du voyage,

Croquant mainte volaille, escroquant maint fromage,

S’indemnisaient à qui mieux mieux.

Le chemin était long, et partant ennuyeux,

Pour l’accourcir ils disputèrent.

La dispute est d’un grand secours ;

Sans elle on dormirait toujours.

Nos pèlerins s’égosillèrent.

Ayant bien disputé, l’on parla du prochain.

Le renard au chat dit enfin :

"Tu prétends être fort habile :

En sais-tu tant que moi ? J’ai cent ruses au sac.

‒ Non, dit l’autre : je n’ai qu’un tour dans mon bissac,

Mais je soutiens qu’il en vaut mille."

Eux de recommencer la dispute à l’envi,

Sur le que si, que non, tous deux étant ainsi,

Une meute apaisa la noise.

Le chat dit au renard : "Fouille en ton sac, ami :

Cherche en ta cervelle matoise

Un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. "

À ces mots sur un arbre il grimpa bel et bien.

L’autre fit cent tours inutiles,

Entra dans cent terriers, mit cent fois en défaut

Tous les confrères de Brifaut.

Partout il tenta des asiles,

Et ce fut partout sans succès ;

La fumée y pourvut, ainsi que les bassets.

Au sortir d’un terrier, deux chiens aux pieds agiles

L’étranglèrent du premier bond.

Le trop d’expédients peut gâter une affaire ;

On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire.

N’en ayons qu’un, mais qu’il soit bon. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le torrent et la rivière

« Avec grand bruit et grand fracas

Un torrent tombait des montagnes :

Tout fuyait devant lui ; l’horreur suivait ses pas ;

Il faisait trembler les campagnes.

Nul voyageur n’osait passer

Une barrière si puissante :

Un seul vit des voleurs, et se sentant presser,

Il mit entre eux et lui cette onde menaçante.

Ce n’était que menace, et bruit, sans profondeur ;

Notre homme enfin n’eut que la peur.

Ce succès lui donnant courage,

Et les mêmes voleurs le poursuivant toujours,

Il rencontra sur son passage

Une rivière dont le cours

Image d’un sommeil doux, paisible et tranquille

Lui fit croire d’abord ce trajet fort facile :

Point de bords escarpés, un sable pur et net.

Il entre, et son cheval le met

À couvert des voleurs, mais non de l’onde noire :

Tous deux au Styx allèrent boire ;

Tous deux, à nager malheureux,

Allèrent traverser au séjour ténébreux

Bien d’autres fleuves que les nôtres.

Les gens sans bruit sont dangereux :

Il n’en est pas ainsi des autres. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Doré puise également nombre d’idées à la source de la peinture hollandaise du 17e siècle, dont on sait l’importance qu’elle a eue pour les artistes de son temps.

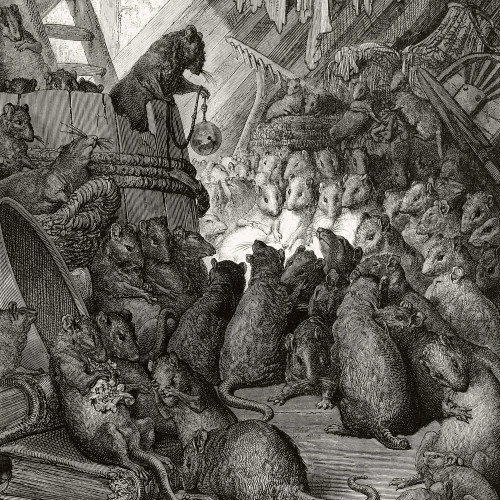

C’est par exemple le grenier du « Conseil tenu par les rats », dont l’éclairage latéral tombant sur un groupe de petits personnages disposés en cercle dans un ameublement de misère rappelle les tableaux et gravures d’intérieurs rustiques d’Adriaen Van Ostade.

Ou c’est encore le panorama peuplé de toutes sortes d’espèces qui fait l’illustration des « Animaux malades de la peste » : Doré a repris la tradition flamande pratiquée par Bruegel de Velours puis son fils Jan Bruegel le Jeune et les frères Savery, qui, à Anvers, avaient répandu au début du 17e siècle la mode des tableaux du paradis remplis d’une foule d’animaux autour d’Adam et Ève, de Noé, voire d’Orphée. L’histoire de la peinture avait ainsi illustré par avance la fable, il ne suffisait plus que de remplacer la figure humaine par celle d’un lion pour que la rencontre fût parfaite, et d’y ajouter enfin, comme par collage, l’attaque de l’âne traitée à la manière des scènes de fauve à l’attaque peintes par Delacroix.

Conseil tenu par les rats

« Un chat, nommé Rodilardus

Faisait de rats telle déconfiture

Que l’on n’en voyait presque plus,

Tant il en avait mis dedans la sépulture.

Le peu qu’il en restait, n’osant quitter son trou,

Ne trouvait à manger que le quart de son sou ;

Et Rodilard passait, chez la gent misérable,

Non pour un chat, mais pour un diable.

Or un jour qu’au haut et au loin

Le galant alla chercher femme,

Pendant tout le sabbat qu’il fit avec sa dame,

Le demeurant des rats tint chapitre en un coin

Sur la nécessité présente.

Dès l’abord leur doyen, personne fort prudente,

Opina qu’il fallait, et plus tôt que plus tard,

Attacher un grelot au cou de Rodilard ;

Qu’ainsi, quand il irait en guerre,

De sa marche avertis, ils s’enfuiraient sous terre ;

Qu’il n’y savait que ce moyen.

Chacun fut de l’avis de monsieur le Doyen,

Chose ne leur parut à tous plus salutaire.

La difficulté fut d’attacher le grelot.

L’un dit : "Je n’y vas point, je ne suis pas si sot" ;

L’autre : "Je ne saurais." Si bien que sans rien faire

On se quitta. J’ai maints chapitres vus,

Qui pour néant se sont ainsi tenus :

Chapitres non de rats, mais chapitres de moines,

Voire chapitres de chanoines.

Ne faut-il que délibérer,

La Cour en conseillers foisonne ;

Est-il besoin d’exécuter,

L’on ne rencontre plus personne. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L'éclectisme comme un projet esthétique

Plus remarquable encore est la planche qui accompagne « Le rat de ville et le rat des champs ». C'est une nature morte, ou plus exactement un sous-genre de la nature morte : celui qu'on appelle parfois la « nature morte somptueuse », pour désigner des tableaux dans lesquels se sont illustrés des peintres hollandais comme Willem Kalf et Abraham Van Beyeren. Ils représentent, généralement disposé sur une nappe de grand prix, un amoncellement de vaisselles de luxe choisies pour la diversité de leurs matières (or, argent, verre, faïence) et de leurs formes (plats, coupes, vases, aiguières). Il n'est pas jusqu'au motif du verre renversé qui n'appartienne à cette tradition picturale. Il s'y rencontre souvent comme une image allégorique de vanité qui, en contrepoint de l'abondance des richesses, rappelle la fugacité des plaisirs de ce monde. Doré s'est très ingénieusement saisi de ce détail pour une double fonction : en même temps qu'il évoque la fuite précipitée des rats, soit un épisode du récit, il contient, en vertu de la signification qui lui est attachée dans l'histoire de la peinture, la morale de la fable.

Le rat de ville et le rat des champs

« Autrefois le rat de ville

Invita le rat des champs,

D’une façon fort civile,

À des reliefs d’ortolans.

Sur un tapis de Turquie

Le couvert se trouva mis.

Je laisse à penser la vie

Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête,

Rien ne manquait au festin ;

Mais quelqu’un troubla la fête

Pendant qu’ils étaient en train.

À la porte de la salle

Ils entendirent du bruit :

Le rat de ville détale ;

Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire :

Rats en campagne aussitôt ;

Et le citadin de dire :

"Achevons tout notre rôt.

C’est assez, dit le rustique ;

Demain vous viendrez chez moi :

Ce n’est pas que je me pique

De tous vos festins de roi ;

Mais rien ne vient m’interrompre :

Je mange tout à loisir.

Adieu donc ; fi du plaisir

Que la crainte peut corrompre." »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Peu de formules picturales anciennes étaient capables d’une application aussi riche et pertinente aux fables de La Fontaine. Aussi Doré a-t-il eu plus souvent recours à la solution consistant à assembler dans une même composition des formules d’origines différentes. « Les animaux malades de la peste » viennent d’en fournir l’illustration : si le choix des espèces représentées au premier plan permet d’installer le sentiment d’une difformité du monde, l’insertion d’une scène de carnage à la manière de Delacroix au centre d’un tableau du paradis à la manière de Brueghel de Velours est en mesure de le préciser et de signifier avec plus d’exactitude l’hypocrisie dénoncée par la morale de la fable, la raison du plus fort dissimulée au cœur de la bonne conscience et du discours de la justice.

Le renard et les raisins

« Certain renard gascon, d’autres disent normand,

Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille

Des raisins mûrs apparemment

Et couverts d’une peau vermeille.

Le galant en eût fait volontiers un repas ;

Mais comme il n’y pouvait point atteindre :

"Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats."

Fit-il pas mieux que de se plaindre ? »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France