S’engager : Proust face à l’affaire Dreyfus

Bibliothèque nationale de France

Affaire Dreyfus

Tout commence comme une banale affaire d’espionnage : le Service des renseignements français intercepte un document prouvant qu’un officier trahit son pays au bénéfice de l’Allemagne.

Une enquête est ouverte et les soupçons se portent immédiatement sur un officier juif, qui effectue un stage à l’état-major, le capitaine Dreyfus. Malgré des conclusions contradictoires, Alfred Dreyfus est arrêté après un très rapide interrogatoire.

Le 19 décembre 1894, le procès s’ouvre à huis clos devant le conseil de guerre et déclare l’accusé coupable quatre jours plus tard, sur la base d’un « dossier secret » que l’avocat de Dreyfus ne peut pas consulter. Dreyfus est condamné à la déportation à vie et doit subir le déshonneur suprême, la dégradation en public, représentée ici en Une du Petit Journal.

Dans son célèbre texte « J’accuse ! » , l’écrivain Émile Zola s’engage en faveur de Dreyfus qui finira par être déclaré innocent. Mais cet événement divise durablement la société française.

Bibliothèque nationale de France

Engagé dans la défense de l’innocence de Dreyfus, il n’hésite pas à signer et faire signer les pétitions en faveur de la révision du procès, se considérant volontiers comme « le premier dreyfusard ». Cependant, il maintient le dialogue avec certaines de ses fréquentations antidreyfusardes. L’événement le ramène à son rapport à ses origines : catholiques du côté de son père et juives du côté de sa mère.

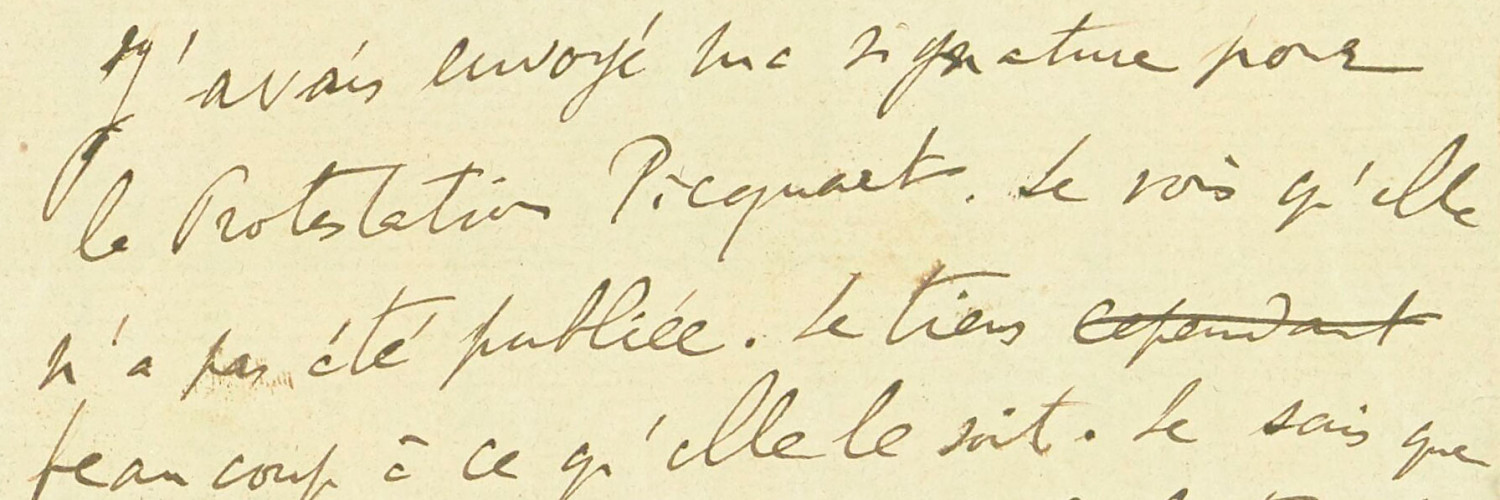

Lettre de Marcel Proust à Yves Guyot

Proust s’indigne ici auprès d’Yves Guyot, directeur du quotidien Le Siècle, de ce que sa signature n’ait pas paru dans les listes des signataires protestant après la mise au secret du lieutenant-colonel Picquart (« Protestation Picquart ») le 27 septembre 1898 : « Je sais que mon nom n’ajoutera rien à la liste. Mais le fait d’avoir figuré sur la liste ajoutera à mon nom : on ne laisse pas passer une occasion d’inscrire son nom sur un piédestal. »

Du point de vue romanesque, le « cyclone dreyfusiste » donne lieu dans la Recherche à une vaste réflexion sur les processus d’évolution de la société, les renversements sociaux qui rendent sensible le passage du temps dans le roman, ainsi que sur le brassage des sociétés, qui est l’un des enjeux du roman : « Pareille aux kaléidoscopes qui tournent de temps en temps, la société place successivement de façon différente des éléments qu’on avait cru immuables et compose une autre figure. […] Ces dispositions nouvelles du kaléidoscope sont produites par ce qu’un philosophe appellerait un changement de critère. L’affaire Dreyfus en amena un nouveau […] et le kaléidoscope renversa une fois de plus ses petits losanges colorés. Tout ce qui était juif passa en bas, fût-ce la dame élégante, et des nationalistes obscurs montèrent à sa place. Le salon le plus brillant de Paris fut celui d’un prince autrichien et ultra catholique. Qu’au lieu de l’affaire Dreyfus il fût survenu une guerre avec l’Allemagne, le tour du kaléidoscope se fût produit dans l’autre sens. Les juifs ayant, à l’étonnement général, montré qu’ils étaient patriotes, auraient gardé leur situation et personne n’aurait plus voulu aller ni même avouer être jamais allé chez le prince autrichien ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Défendre un innocent

Plus que ses origines juives maternelles, les relations de Proust avec les milieux intellectuels l’amènent à s’engager très tôt du côté des défenseurs de l’innocence du capitaine Alfred Dreyfus. En 1919, il n’hésitera pas à écrire : « Je crois bien avoir été le premier dreyfusard ». Dès le début de l’affaire, lors des premières révélations sur la machination montée contre Dreyfus, Proust milite pour la révision du procès, recueillant avec ses anciens condisciples de Condorcet des signatures pour une pétition.

Je crois bien avoir été le premier dreyfusard

L’arrêt du conseil de Rennes, en septembre 1899, qui maintient la reconnaissance de la culpabilité de Dreyfus, l’indigne et il s’acharne à défendre auprès de ses relations antidreyfusardes « l’innocence que l’on accuse injustement ». La correspondance, tout comme l’œuvre romanesque – particulièrement Jean Santeuil, qui comporte une dizaine de fragments autour de l’affaire, puis Le Côté de Guermantes – témoignent de la ferveur de son engagement et restituent le contexte de cette affaire qui divisa l’opinion française. Dans Jean Santeuil, le lieutenant-colonel Picquart est, à côté du général Boisdeffre, la figure majeure des fragments consacrés à l’affaire Dreyfus. Jean voue un véritable culte à cet « homme dont toute la vie, bien qu’il portât un uniforme bleu ciel, s’était passée […] à chercher à extraire la vérité, à l’aide de raisonnements, de toutes choses qui se présentaient un peu vivement à l’examen de sa conscience ». En 1896, dans le cadre de ses fonctions de chef du service des renseignements, Georges Picquart avait entrepris de reprendre l’enquête sur Alfred Dreyfus. Sa découverte des agissements douteux d’Estherazy a lancé la campagne de révision du procès. Proust s’est beaucoup intéressé au sort de celui qui devient le héros des dreyfusards. Il lui a d’ailleurs fait parvenir un exemplaire dédicacé des Plaisirs et les Jours lors de son incarcération.

Le prisme des origines religieuses

Marcel Proust ne reniera jamais le « côté Weil » de sa famille. Il écrit ainsi à Robert de Montesquiou, modèle du très antisémite Charlus : « Je n’ai pas répondu hier à ce que vous m’avez demandé des juifs. C’est pour cette raison très simple : si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. Vous comprenez que c’est une raison assez forte pour que je m’abstienne de ce genre de discussions. » La réponse de Montesquiou montre qu’il ne lui en tient pas rigueur : « Vous avez eu raison de mettre fin à cette discussion en la nommant par son nom : la sincérité ».

De fait Marcel est baptisé, mais il éprouve un sentiment de solidarité avec la religion de sa mère, ce qui le plonge parfois dans des situations insolubles. Il écrit ainsi à Robert Dreyfus le 29 mai 1905 : « La Libre Parole avait dit qu’un certain nombre de jeunes juifs entre lesquels M. Marcel Proust etc. honnissaient Barrès. Pour rectifier, il aurait fallu dire que je n’étais pas juif et je ne le voulais pas. Alors j’ai laissé dire aussi que j’avais manifesté contre Barrès ce qui n’était pas vrai. L’ayant rencontré je lui ai dit : "J’ai trouvé inutile de démentir". Mais j’ai bien senti qu’il ne trouvait pas que ç’aurait été inutile ».

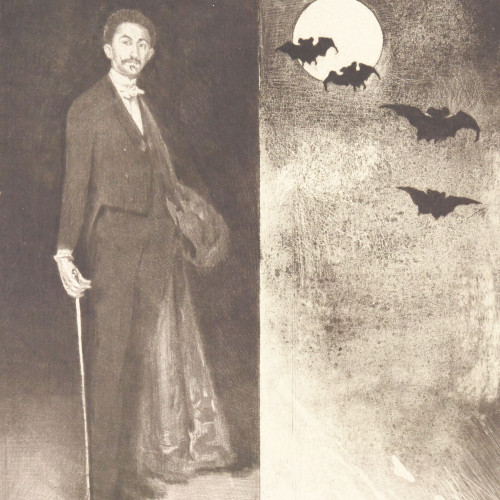

Le comte Robert de Montesquiou-Fezensac

Robert de Montesquiou, homme de lettres et critique d’art (1855-1921) sert de modèle à Marcel Proust pour le personnage d’aristocrate en vue du baron de Charlus, antidreyfusard affiché. Il introduit l’auteur de la Recherche dans la haute-société qui est aussi la matière de nombre de ses travaux d’écriture et de critique.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Portrait de Maurice Barrès

Figure du nationalisme de l’entre deux-guerres, écrivain, journaliste et académicien, Maurice Barrès (1862-1923) s’érige contre Zola et rejoint le camp des antidreyfusards malgré les tentatives de Léon Blum de le rallier à la défense du capitaine Dreyfus. Antisémite, il se rapproche d’Édouard Drumont et de son journal La Libre Parole.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La « question juive » est par conséquent souvent débattue dans son œuvre comme dans son temps. Le Narrateur de la Recherche n’est pas juif, et les personnages juifs n’y sont pas plus positifs que les personnages antisémites : le ridicule et caricatural Bloch voisine avec Swann ; la femme juive renvoie à la fois à la figure mythologique et presque sacrée d’Esther, et à celle, mondaine et prostituée, de Rachel. Sans doute ce tableau assez noir du milieu juif est-il lié à un désir de profanation dans la relation complexe à la mère. Dans Sodome et Gomorrhe, enfin, Proust rapproche la malédiction d’être juif de celle d’être homosexuel, (on parle alors d’« inverti »), se rangeant de ce fait du côté des opprimés.

Mondanités et prise de position

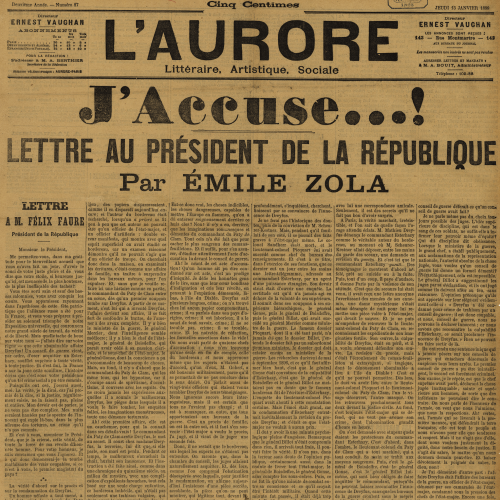

Après l’acquittement d’Esterhazy par le conseil de guerre, le 11 janvier 1898, Émile Zola publie dans l’Aurore daté du 13 janvier son article « J’accuse » pour témoigner de son indignation devant l’injustice commise à l’égard d’Alfred Dreyfus.

Je sais que mon nom n’ajoutera rien à la liste. Mais le fait d’avoir figuré sur la liste ajoutera à mon nom : on ne laisse pas passer une occasion d’inscrire son nom sur un piédestal.

Le « Manifeste des Intellectuels », préparé depuis le début de janvier, paraît le lendemain : du 14 janvier au 4 février, l’Aurore publiera 1500 noms. De la dégradation solennelle de Dreyfus en 1894 à sa réhabilitation en 1906, l’Affaire porte la discorde dans les familles, les salons, la rue, les journaux, divise la société en deux partis inconciliables.

« J’accuse…! »

Article de combat, le « J’accuse…! » d’Émile Zola (1840-1902) est en même temps une leçon d’écriture, un événement historique majeur et un phénomène de presse : plus de 200 000 exemplaires de L’Aurore sont diffusés dès les premières heures de parution. Dans cet article en forme de lettre ouverte au président de la République Félix Faure, Zola prend la défense du capitaine Alfred Dreyfus (1859-1935), injustement accusé de trahison.

Trois jours plus tôt le tribunal militaire a blanchi le véritable traître, le colonel Ferdinand Walsin Esterházy. D’une grande densité, le texte qui tient du pamphlet et de la plaidoirie progresse à un rythme vigoureux jusqu’à la péroraison qui scande les termes « J’accuse » que Clemenceau, directeur de L’Aurore, décide de retenir comme titre de l’article. Zola et Alexandre Perrenx, le gérant de L’Aurore, sont tous deux poursuivis et condamnés à de lourdes amendes et à des peines de prison, ce qui conduit Zola à s’exiler à Londres durant onze mois. C’est au moment de l’affaire Dreyfus que naît la figure de l’« intellectuel », dont Zola est l’une des premières incarnations : le substantif, jusqu’alors peu répandu, est propagé par les adversaires de Dreyfus qui l’emploient avec une valeur péjorative pour désigner les écrivains ayant pris la défense du capitaine.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Marcel Proust, même s’il reste toujours assez nuancé, tentant d’arrondir les angles durant les altercations, et de comprendre la position de certains antidreyfusards de ses amis, est d’emblée favorable à la révision, signe et fait signer des pétitions, ce qui ne va pas complétement de soi. En effet, sa mère est dreyfusarde, de même que le cercle de ses amis du Banquet, mais son père Adrien (ami intime du président Félix Faure, il appartient à l’establishment de la République) ne parle pas de huit jours à ses deux fils après leur signature. En outre, la prise de position de Proust est contraire à ses intérêts à un moment où il commence à se faire une place dans le monde, où le milieu qu’il fréquente est globalement antidreyfusard. Même si son rôle ne fut pas celui d’un Zola, il faut donc lui reconnaître courage et lucidité, qui firent alors défaut à beaucoup.

Lien permanent

ark:/12148/mmkmzhf7phr84