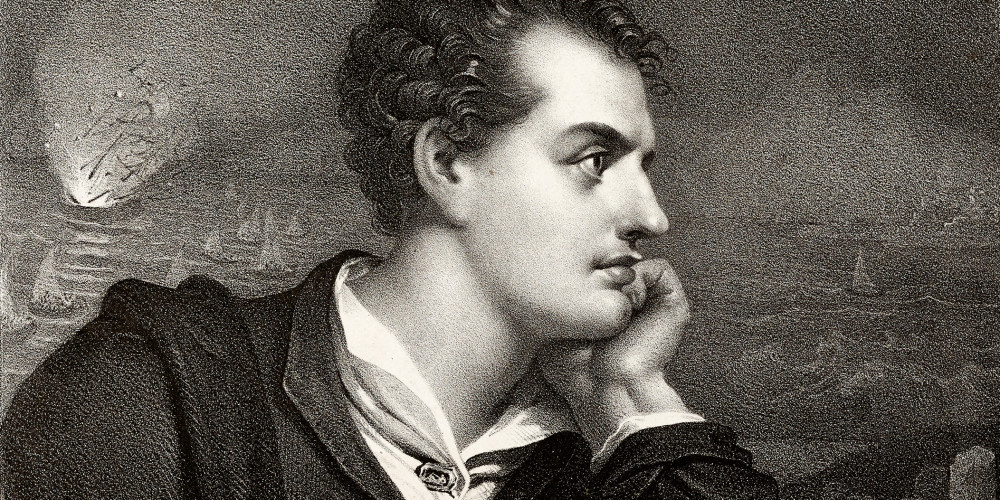

Lord Byron, poète révolté

Bibliothèque nationale de France

Jeunesse oisive

Né en 1788 dans une Écosse qui est à l’époque considérée comme un territoire sauvage, affligé d’un pied-bot, George Grodon Byron, dit Lord Byron, est le dernier rejeton d’une famille profondément excentrique. En 1798, à dix ans, il hérite d’un domaine en ruine à l’atmosphère gothique et inquiétante, Newstead Abbey, près de Nottingham : devenu jeune homme, Byron a la réputation d’y organiser des fêtes où les convives boivent dans les crânes des moines enterrés dans l’abbaye. Ses premières tentatives poétiques ne sont guère couronnées de succès : ses Heures d’oisiveté (Hours of idleness) en 1807 sont éreintées par le journal le plus influent de son époque, dont les critiques conseillent au jeune auteur d’abandonner la poésie. Byron part alors faire le tour de l’Europe.

Une vie d’excès et de scandale

C’est paradoxalement à son retour au sein d’une société britannique qu’il juge plus détestable et puritaine que jamais qu’il devient célèbre du jour au lendemain, avec la publication du Pèlerinage de Childe Harold (Childe Harold’s Pilgrimage) en 1812. Au-delà du succès littéraire, cette renommée nouvelle permet à Byron d’occuper le devant de la scène mondaine : il incarne un personnage insoumis, taciturne et prêt à toutes les transgressions, sexuelles et morales, ce qui lui vaut l’intérêt passionné de ses lecteurs. Le poète développe cette image dans ses grands poèmes narratifs sur l’Orient qui conjuguent goût de l’exotisme, violence et sensualité (Le Giaour [The Giaour, 1813], La Fiancée d’Abydos [The Bride of Abydos, 1813], Le Corsaire [The Corsair, 1814] et Lara [1814]).

Le Giaour

Le Giaour, estampe de Théodore Géricault et Eugène Lami d’après l’œuvre de lord Byron.

En légende de l’image : « … Cet ennemi est là qui le contemple… son front est aussi sombre que celui qui est couvert des ombres du trépas… »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La Fiancée d’Abydos

La Fiancée d’Abydos, estampe de Théodore Géricault et Eugène Lami d’après l’œuvre de lord Byron.

En légende de l’image : « Je t’ai dit que je n’étais pas ce que tu avais cru jusqu’ici ; tu vois maintenant la vérité de mes paroles. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Byron mène parallèlement à Londres une vie particulièrement scandaleuse, marquée par la débauche et les excès. L’épouse de Byron le quitte en l’accusant de maltraitances, ses maîtresses répandent sur lui des bruits qui contribuent à sa légende noire, on l’accuse de bisexualité. Lorsque le poète est soupçonné d’avoir contracté une liaison avec sa demi-sœur Augusta Leigh, comme le héros de son poème Manfred (1817), Byron, criblé de dettes, est contraint à l’exil : il quitte l’Angleterre en 1816, pour ne plus y revenir.

Voyages

La dernière partie de sa vie se passe à voyager en Europe, dans les lieux considérés comme les plus extravagants et les plus pittoresques à l’époque. Il rejoint en Suisse un autre poète, Percy Bysshe Shelley, qui a fui l’Angleterre avec sa concubine Mary, la future auteure de Frankenstein (1818). Byron se rend ensuite en Italie, où il publie son Don Juan (1819-1824), poème héroï-comique où s’exerce sa verve satirique contre une société accusée d’hypocrisie, qui montre que, bien qu’exilé, Byron exerce toujours une profonde influence sur la littérature britannique et européenne. Mais le poète décide de passer de la contemplation à l’action : il s’engage auprès des Grecs, qui cherchent à se libérer du joug turc, et songe à lever une armée pour mener la lutte à leurs côtés. Byron se rend en Grèce mais ne participera pas aux combats en raison d’une fièvre qui l’emporte en 1824 : il n’en reste pas moins considéré comme un héros de l’indépendance grecque.

Dans une Europe marquée par l’échec de l’aventure napoléonienne et la fin des grandes épopées, la vie et la mort de Byron font de lui un modèle pour les jeunes Européens épris de liberté et en révolte contre leur époque.

La mort de lord Byron

La mort de lord Byron, photographie du tableau de Joseph-Denis Odevaere conservé au musée Groeninge à Bruges.

Engagé dans la lutte pour l’indépendance de la Grèce, lord Byron est ici représenté comme un héros grec, couronné de lauriers. À la tête du lit, une statue représentant la liberté et une épée sont les symboles de son implication dans le conflit grec. À côté du lit, une lyre aux cordes cassées symbolise la mort du poète, tout en évoquant le personnage mythique d’Orphée. Des titres d’œuvres poétiques de Byron sont inscrits dans des médaillons sur le côté du lit.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmwvb20bndvd