-

Album

AlbumLa miniature flamande en 20 images

-

Article

ArticleUn contexte favorable

-

Article

ArticleLes lieux de production

-

Article

ArticleMécènes et commanditaires

-

Album

AlbumL’essor d’une littérature profane à la cour de Bourgogne

-

Article

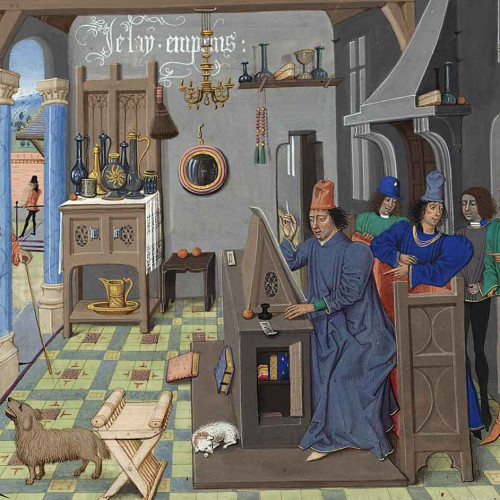

ArticleDans l’atelier d’un maître flamand

-

Album

AlbumL’art des miniaturistes flamands

-

Article

ArticleL’art de la grisaille

-

Article

ArticleScènes de dédicace

-

Article

ArticleDes drôleries plein les marges

-

Article

ArticleL’héraldique à son apogée : Armoiries, devises et emblèmes

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterJean Froissart, Chroniques

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa légende médiévale d'Alexandre le Grand : Livre I

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa légende médiévale d'Alexandre le Grand : Livre II

-

Livre à feuilleter

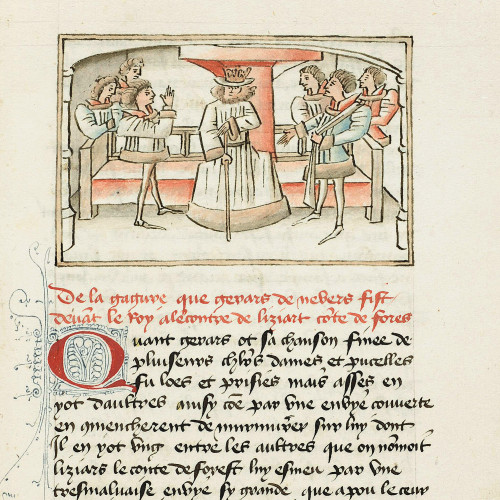

Livre à feuilleterLe Roman de Gérard de Nevers

L’art de la grisaille

Origines mythologiques du royaume de France

Ce manuscrit des Chroniques de Saint-Denis pourrait être l’un des cinq volumes envoyés par le garde des manuscrits de la Bibliothèque du roi, l’abbé Claude Sallier (1685-1761), à Marc-Pierre de Voyer de Paulmy (1696-1764), comte d’Argenson, car « inutile à la Bibliotheque ».

Au début de l’année 1748 que le comte d’Argenson, ministre de la guerre de Louis XV, vient à Bruxelles. Homme cultivé et bibliophile avisé, il visite la Bibliothèque de Bourgogne et saisit deux lots de manuscrits, soit 40 très beaux exemplaires saisis pour d’Argenson lui-même et, pour faire bonne mesure, 114 volumes plus disparates destinés à Louis XV. Ils sont livrés à Paris en mars 1748. De cette prise de guerre que ne soutiennent ni revendication dynastique ni justification idéologique, 77 manuscrits faisant partie du lot du roi seront rendus en 1770, en application de l’article 38 de la convention passée le 16 mai 1769 entre le roi de France et l’impératrice Marie-Thérèse, souveraine des Pays-Bas.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La grisaille est une peinture ton sur ton, en camaïeu utilisant plusieurs niveaux de gris, du blanc au noir. Apparue dans les fresques de Giotto au début du 14e siècle, cette technique s’applique à la peinture, à la miniature et au vitrail. Dans le vitrail, « grisaille » signifie clarté, austérité et économie, avant d’être un jeu de lumière. En peinture, elle a d’abord été un parti pris d’austérité religieuse avant de devenir trompe-l’œil, jeux de volumes et de lumière. Ce n’est qu’en miniature que la grisaille est immédiatement comprise comme un choix artistique original, une forme nouvelle, une sensibilité différente, une esthétique inédite.

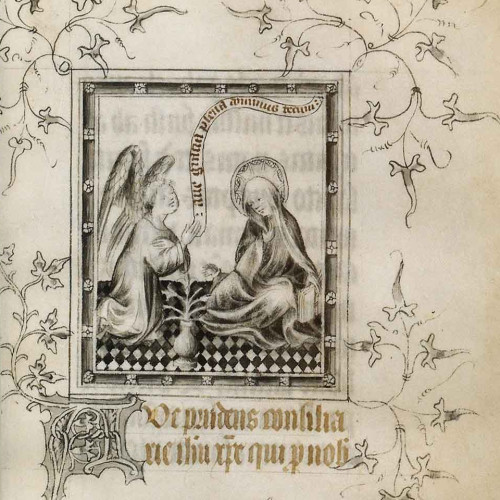

L’Annonciation

Ce manuscrit est un exemple unique de livre de prières tournaisien enluminé vers 1400. C’est le calendrier composite qui dévoile son origine puiqu’il mentionne, outre quelques saints vénérés à Paris, le patron principal de la ville de Tournai, saint Éleuthère. Celui-ci apparaît encore dans une miniature (fol. 219v.) comme le fondateur de la cathédrale dont il porte le symbole dans la main. Le texte du manuscrit s’écarte du contenu classique d’un livre de prières par une série d’oraisons qui commencent presque toutes par Ave, la plupart adressées au Christ et évoquant des épisodes du Nouveau Testament, et également par des offices abrégés pour les différents jours de la semaine. L’enluminure est tout à fait remarquable avec ses soixante-dix-sept miniatures directement intégrées dans le texte du manuscrit, et non peintes sur des folios séparés qui auraient été joints au manuscrit par la suite, comme souvent dans les livres d’heures brugeois. Ces miniatures forment une source inestimable de matériel iconographique, surtout pour des scènes moins courantes, comme la Guérison du possédé (fol. 41v.), la Descente aux limbes (fol. 85v.) ou encore l’Agneau de Dieu (fol. 103). L’enluminure offre également un bel échantillon des débuts de la technique de la grisaille qu’on doit à l’habileté et au raffinement de trois ou quatre artistes. Les quatre premières miniatures, qui représentent les évangélistes, sont peintes avec beaucoup de délicatesse et incluent quelques éléments en teinte sépia. Elles se rattachent au Style international. Suivent ensuite un grand nombre de miniatures qui, vu leur fond blanc sans aucune décoration, ont été attribuées à un maître dénommé « Maître au fond blanc ». Les cadres peints en trompe-l’œil et partiellement ombrés présentent en alternance des fleurs roses angulaires et des fleurs rondes, un motif décoratif qui s’inspire de la sculpture contemporaine. On utilisait également des rosettes sur les cadres dans le cas des peintures sur panneaux pré-eyckiennes. On les retrouve, en relief, sur le Tryptque Norfolk (Rotterdam, MBVB, inv. no 2466 open) ou, peintes en trompe-l’œil, sur les Panneaux de Walcourt (Namur, MPAAN, inv. no B0036).

La miniature de l’Annonciation (fol. 25) se trouve dans ce petit livre de prières tournaisien en regard de la prière Ave prudens consiliarius jhesu, alors qu’elle illustre habituellement le début de l’office marial. L’originalité de cette représentation vient du fait qu’elle combine ce thème classique avec le type de la Vierge d’humilité : Marie, assise sur un coussin, baisse humblement la tête au moment où l’Ange vient lui annoncer le message divin ; à l’avant de la scène, entre Marie et l’Ange, se trouve un vase contenant un lys, référence à sa virginité. De semblables prototypes ont également servi de modèles aux primitifs flamands, Robert Campin, par exemple, qui représente sur panneau le même événement dans un intérieur bourgeois (Bruxelles, MRBAB, inv. no 3137). Le miniaturiste du livre de prières a travaillé le sujet en grisaille avec des lignes de contour délicates et des nuances de gris et de noir bien équilibrées dans le tombé des plis, une façon spécifique de procéder utilisée également dans quelques autres miniatures de ce Maître au fond blanc (par exemple aux fol. 32v., 87v., 101v.).

Dans les miniatures à fond sombre (fol. 105v.-254v.), entourées d’un cadre plus simple – orné de cercles à la place des fleurs –, on a pu identifier la main de Jean Semont, un des rares miniaturistes dont on trouve mention dans un document d’archives.

En dehors des folios montrant les évangélistes, les deux lignes de texte qui se trouvent sous les miniatures ont été complétées plus tard par une initiale d’où sortent des rinceaux. À côté de la vigne, traditionnelle, apparaissent des feuilles de chêne ou des feuilles réniformes au bord lobé. Un cadre noir avec, dans les coins, de fines branches pourvues de divers types de feuillages semble avoir été ajouté par la suite à toutes les miniatures. Le jeu de ces rinceaux contribue à l’harmonie et au raffinement de l’ensemble du manuscrit.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les premières grisailles dans l’enluminure apparaissent en France dans les années 1325 avec Jean Pucelle. Le format réduit de la miniature oblige à des innovations plastiques : on parle de « demi-grisailles » quand l’artiste rehausse de couleurs rouges, bleues ou vertes, pour rendre les chairs, les cheveux et les fonds, avec des effets de modelé et de profondeur.

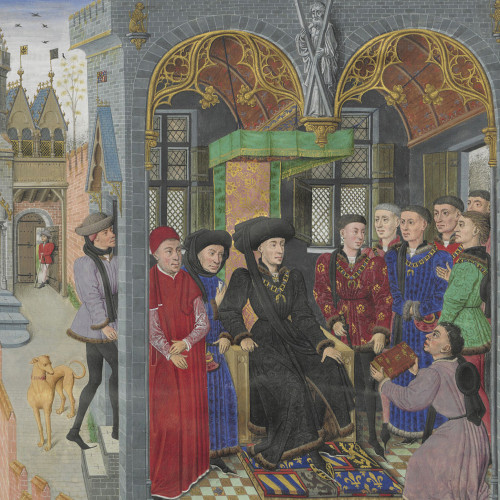

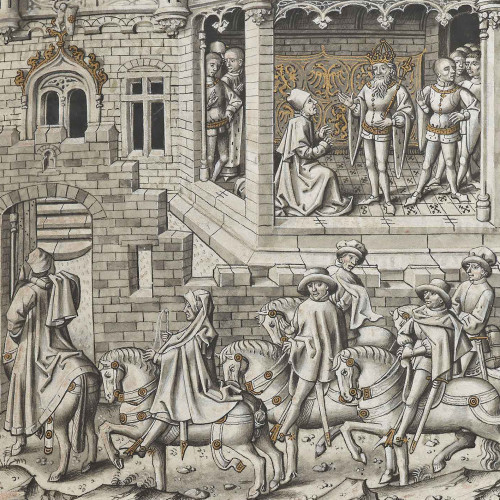

David Aubert présentant sa transcription à Philippe le Bon

Écrit anonyme, cette instruction chrétienne en prose française comprend une longue série d’exempla, récits bibliques, légendes, miracles, etc., composés vers 1318. D’après la fin du prologue (fol. 36) et le colophon de la table des matières (fol. 39), le manuscrit a été copié en 1462 à Bruxelles par David Aubert pour le compte de Philippe le Bon. Quinze des dix-sept miniatures du manuscrit sont entièrement en grisaille. Dans le célèbre frontispice (fol. 38v.), David Aubert présente sa transcription au duc en présence de ses courtisans. Dans la « fondation », sous la salle occupée par le trône du duc, deux anges portent les armoiries ducales ceintes du collier de l’ordre de la Toison d’or. À l’exception de celle qui se trouve au fol. 174v., les miniatures montrent des arbres aux feuilles particulières, qui forment des arcs concentriques, et des plantes ressemblant à des marguerites, qui parsèment le premier plan. Une végétation semblable et des nuages aux formes comparables apparaissent à la fois dans les Livres du roy Modus et de la royne Ratio de Bruxelles (KBR, ms. 10218-19) et dans les paysages du Maître du Girart de Roussillon des Chroniques de Jérusalem abrégées (Vienne, ÖNB, ms. 2533). Bien qu’inférieure à celle des Chroniques de Vienne, la qualité d’exécution du Ci nous dit est résolument supérieure à celle du Roy Modus. D’autre part, comme dans l’Instruction d’un jeune prince (Bruxelles, KBR, ms. 10976), il n’y a qu’une poignée de personnages nonchalants et qui louchent dans le Ci nous dit, la plupart d’entre eux dans la dernière miniature (fol. 341v.) On pourrait donc classer les illustrations du Ci nous dit parmi les plus belles réalisations produites dans le style du Maître du Girart de Roussillon.

Dans une des seize enluminures du Maître du Girart de Roussillon, la grisaille est parsemée de lavande pâle et le ciel peint en bleu (fol. 303). La scène du folio 174v. affecte une couleur bleu verdâtre et, plus important, semble relever d’une autre main. Plus que par des coups de pinceaux, les physionomies et les draperies sont rendues par des lignes. Par ailleurs, les vaguelettes stylisées à la surface de l’eau derrière les personnages ne se retrouvent dans aucune autre enluminure du Ci nous dit. Enfin, trois des apôtres placés derrière Jésus invitent à la comparaison avec plusieurs personnages d’une copie en français des Stratagèmes de Frontin attribuée à Jean Hennecart et conservée à La Haye (KB, ms. 73 J 22, fol. 93). Il n’est pas impossible que les grisailles partiellement colorées des folios 303 et 174v. du Ci nous dit de Bruxelles aient été ajoutées ultérieurement.

© Bibliothèque royale de Belgique

© Bibliothèque royale de Belgique

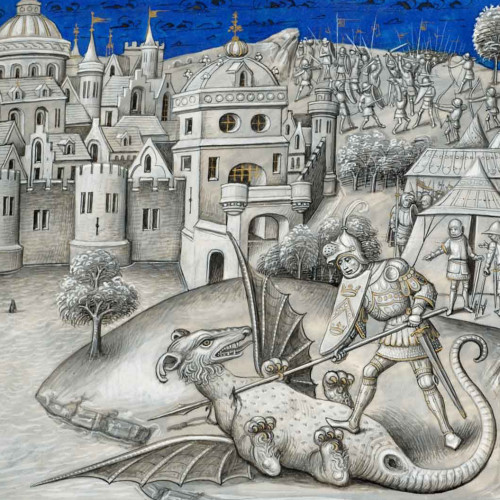

Combat du consul Marcus Actilius et de l’animal fabuleux

Secrétaire pontifical, Leonardo Bruni d’Arezzo (vers 1369-1444) fut nommé en 1427 chancelier d’État à Florence où il rédigea une histoire de la ville (Historia Florentina) sans pouvoir l’achever. Il est l’auteur de divers textes dont le seul qui connut un véritable succès, le De primo bello punico (1405), est inspiré de l’épopée sur les guerres puniques du poète romain Silius Italicus (vers 25-101 après J.-C.). Son but avoué était de pallier la perte de la deuxième décade de Tite-Live relatant les mêmes faits.

En 1445, le texte latin sera traduit en français pour le roi de France Charles VII par Jean Lebègue (1368-1457), greffier de la chambre des Comptes à Paris de 1407 à 1445 au moins. Lebègue faisait partie du cercle de la première génération de lettrés parisiens qui rivalisèrent avec les humanistes italiens au début du 15e siècle. Sa bibliothèque était bien fournie, comme l’attestent la trentaine de manuscrits lui ayant appartenu, encore conservés aujourd’hui. C’est d’ailleurs probablement à partir de son propre exemplaire du texte latin de Leonardo Bruni (Paris, BnF, Mss, lat. 5746) que Lebègue réalisa sa traduction. En outre, son intérêt pour les manuscrits décorés l’a amené à mettre au point un programme iconographique pour la traduction française de textes de Salluste (Oxford, BL, ms. D’Orville 141) ainsi qu’à rédiger un recueil de recettes pour la préparation des encres et des couleurs employées par les miniaturistes (Paris, BnF, Mss, lat. 6741).

Peu de manuscrits conservés de la traduction française du texte de Leonardo Bruni citent le nom de Lebègue. Dans le manuscrit bruxellois, la traduction est transmise de manière isolée. Cependant, de nombreux autres manuscrits l’insèrent dans la traduction française de Tite-Live par Pierre Bersuire à la place de la deuxième décade ou dans l’Abrégié et effect des trois decades de Titus Livius d’Henri Romain.

Le manuscrit de Bruxelles (KBR, ms. 10777) ne présente pas de marque d’appartenance, mais il a fait partie de la librairie du duc de Bourgogne Philippe le Bon, comme au moins deux autres exemplaires de ce texte, ainsi que l’indique l’inventaire réalisé peu après la mort du duc en 1467. Deux enlumineurs ont participé à la réalisation des miniatures qui ne sont accompagnées d’aucune décoration marginale : Willem Vrelant (fol. 4, 9, 12, 14, 19, 24v., 34, 41v., 43, 49v., 53v. et 58) et un artiste anonyme qui s’est chargé de scènes situées pour la plupart dans la seconde partie de l’ouvrage. Ce miniaturiste n’a pu être identifié avec certitude, mais son style présente des analogies avec celui d’un autre artiste anonyme, avec lequel Vrelant travailla, notamment dans les volumes d’une Légende dorée partagée entre New York (PML, mss M. 672-675) et Mâcon (BM, ms. 3).

Les miniatures sont réalisées en grisaille. Seuls les ciels bleus, ornés de nuages argentés, maintenant noirs en raison de l’oxydation, et certains détails, peints au moyen d’or, sont colorés. Cette technique mixte se rencontre dans d’autres manuscrits réalisés par Vrelant, par exemple dans la Vie de sainte Catherine (Paris, BnF, Mss, français 6449). Au fol. 9, Vrelant a représenté l’auteur du texte, Leonardo Bruni, rédigeant son œuvre. Il est assis sous un petit édicule ouvert, sans véritable réalisme, placé au centre d’un paysage urbain comme l’artiste aime en représenter.

Les miniatures sont numérotées au moyen de chiffres romains placés dans la marge. Ainsi, en face de la scène du fol. 9 se trouve la note « ij », la miniature étant la seconde du manuscrit. Cette numérotation se retrouve sans distinction à côté des scènes attribuées aux deux miniaturistes. Elle correspond probablement à une liste séparée qui devait décrire les sujets à illustrer.

© Bibliothèque royale de Belgique

© Bibliothèque royale de Belgique

Le goût pour la grisaille devient une mode dans les manuscrits parisiens de luxe entre 1350 et 1380, puis elle disparaît pour renaître aux Pays-Bas bourguignons vers 1425, utilisée par Van Eyck et le Maître de Flémalle pour imiter la sculpture au revers des retables : peinture en trompe-l’œil, par un subtil jeu d’ombres et de lumières, qui rend la couleur de la pierre des statues. La grisaille en miniature reparaît dans les manuscrits hollandais, en gouache, plus picturale et moins linéaire que celle des manuscrits parisiens. C’est dans cette tradition que s’inscrivent les somptueux manuscrits en grisaille réalisés pour la cour de Bourgogne à partir de 1460.

Jean Le Tavernier, maître de la grisaille flamande

Installé à Audenarde, ville située sur l’Escaut entre Gand et Tournai, Jean Le Tavernier (actif entre 1434 et 1460) est passé maître dans l’art de la grisaille que Philippe le Bon apprécie tout particulièrement. En 1458, le duc lui commande l’exécution des miniatures illustrant les Conquêtes et chroniques de Charlemagne, une compilation par David Aubert. C’est dans ce manuscrit que Le Tavernier porte la technique à la perfection : il réalise en moins de deux ans quelque 75 miniatures pour les deux volumes que compte le manuscrit.

Marsille de Saragosse et Ganelon complotant leur trahison

En 1458, Philippe le Bon commanda à Jean Le Tavernier l’exécution de miniatures destinées à la première et à la seconde partie des Conquestes et croniques de Charlemaine. Le texte, compilé par David Aubert, répondait à l’idéal chevaleresque valorisé à la cour ducale.

Le coût de l’illustration des deux parties (Bruxelles, KBR mss 9066, 9067 et 9068) est connu, le paiement de plus de cent miniatures à Jean Le Tavernier étant consigné dans une ordonnance datée du 29 mars 1460. On y donnait ordre au « secrétaire et garde de notre Espargne » de rembourser à l’artiste les sommes déboursées ou à payer pour l’exécution de quelques histoires « de blanc et de noir », commandées pour le premier volume des Conquestes et croniques de Charlemaine, déjà présenté au duc, et pour celles du second, 50 écus (Lille, ADN, chambre des Comptes, B 2037, mandement de Philippe le Bon, no 62614). L’ensemble des enluminures allait être achevé en moins de deux ans. Quelques différences stylistiques minimes remarquables dans le second volume permettent de supposer la collaboration d’un collègue.

Comme pour le premier volume des Conquestes et croniques, Jean Le Tavernier a sélectionné pour ses peintures des matières particulièrement rares. L’élément de base, déjà employé dans le premier volume, est le noir de carbone, étalé en couches extrêmement fines sur le parchemin, sur lequel il dessine ensuite ses personnages à l’encre ferrogallique. Cette encre présente de fortes ressemblances avec l’encre utilisée par le copiste du manuscrit, David Aubert, ce qui confère à l’ensemble une très grande unité entre le texte et les images. Des analyses techniques ont montré récemment que cette encre, outre du fer et du cuivre, contenait aussi du zinc, un composant particulièrement rare dans l’encre ferrogallique qui se retrouve également dans des copies de Jean Wauquelin, au service lui aussi de la cour de Bourgogne et scribe renommé des Chroniques de Hainaut (Bruxelles, KBR, ms. 9242). Cette substance contenant du zinc (vitriolum goslariensis), communément fabriquée dans les environs de Goslar, pouvait être livrée aux scriptoria et mélangée à leurs encres. Pour obtenir un effet de semi-grisaille, Jean Le Tavernier ajoute trois composantes à sa palette : l’or, le vermillon (minéral) et un rouge organique (cochenille, garance ? ). Inconnue dans le premier volume des Conquestes, l’utilisation d’or à la coquille se constate dans le second. Le travail délicat du métal apparaît dans le rendu des joyaux, des tentures à motifs héraldiques, des pinacles et de l’équipement des cavaliers et de leurs montures. Quelques détails remarquables complètent les présentations en semi-grisaille : le vermillon et le rouge organique mélangé au blanc de plomb pour rendre l’incarnat. Textiles et escaliers du palais sont rehaussés d’ombres d’un rouge mat, lui aussi d’origine organique. Jean Le Tavernier utilise une palette bien plus sobre que celles de ses contemporains qui, comme Willem Vrelant et son atelier, exécutent aussi des semi-grisailles mais qui, eux, ajoutent occasionnellement au gris-blanc des traits bleus, violets ou bruns. Pour ses miniatures, Jean Le Tavernier n’utilise jamais qu’une couleur forte et toujours en dehors des scènes : un encadrement d’azurite (couleur minérale contenant du cuivre) et la feuille d’or appliquée sur gesso en complément.

Au début du 19e siècle, le second volume des Conquestes et croniques, très volumineux – au total cinq cent soixante dix-sept folios – a été scindé en deux parties (Bruxelles, KBR, ms. 9067 et 9068). À cette époque, les manuscrits se trouvaient à la Bibliothèque nationale de Paris. La reliure originale en cuir blanc, œuvre du relieur gantois Liévin (Livinus, Lyevin) Stuyvaert a été enlevée. Sur le verso du premier folio de garde (collé à l’origine à la reliure primitive), on trouve la mention « Stuuaert Lievin me lya ainsin A Gand » et, d’une autre main, « ou a Bruges ». Stuyvaert, comme Jean Le Tavernier, comptait parmi les artisans souvent sollicités par la cour de Bourgogne.

© Bibliothèque royale de Belgique

© Bibliothèque royale de Belgique

Pour ses peintures, Jean Le Tavernier a sélectionné des matières particulièrement rares. L’élément de base est le noir de carbone, étalé en couches extrêmement fines sur le parchemin, sur lequel il dessine ensuite ses personnages dans une encre proche de celle du copiste – un mélange de fer, de cuivre et de zinc –, ce qui confère une très grande unité d’ensemble entre texte et images. Pour obtenir un effet de semi-grisaille, Jean Le Tavernier ajoute trois composantes à sa palette : l’or, le vermillon (minéral) et un rouge organique (cochenille, garance ? ). Le Tavernier n’utilise l’or à la coquille que dans le second volume des Conquêtes. Le travail délicat du métal apparaît dans le rendu des joyaux, des tentures à motifs héraldiques, des pinacles et de l’équipement des cavaliers et de leurs montures. Quelques détails remarquables complètent les présentations en semi-grisaille : le vermillon et le rouge organique mélangé au blanc de plomb pour rendre l’incarnat. Textiles et escaliers du palais sont rehaussés d’ombres d’un rouge mat, lui aussi d’origine organique. Le Tavernier utilise une palette bien plus sobre que celles de ses contemporains qui, comme Willem Vrelant et son atelier, exécutent aussi des semi-grisailles. Ils ajoutent occasionnellement au gris-blanc des traits bleus, violets ou bruns. Pour ses miniatures, Jean Le Tavernier n’utilise jamais qu’une couleur forte et toujours en dehors des scènes : un encadrement d’azurite (couleur minérale contenant du cuivre) et la feuille d’or appliquée sur gesso en complément. À la suite de Jean Le Tavernier, d’autres artistes décorent en noir et blanc les manuscrits destinés à la cour de Bourgogne. Mais la mode change vers la fin du 15e siècle. L’utilisation du blanc, du noir et du gris est rejeté, d’abord vers les marges, bientôt hors du livre. Cette conception particulière de la grisaille, où le sujet est traité en peinture mais pas en trompe-l’œil, trouve un fervent adapte en Jérôme Bosch qui réalise des scènes entières, parfois même des paysages, à l’aide du seul camaïeu.

Provenance

Cet article provient du site Minitatures flamandes (2011).

Lien permanent

ark:/12148/mmfbrz8nt2gqg