L'Apocalypse constitue le dernier livre du Nouveau Testament, la Bible chrétienne. Son style littéraire et les symboles qu'elle convoque rappellent cependant de nombreux passages de l'Ancien Testament, notamment les livres des prophètes comme celui de Daniel. Son titre, apocalypsis, signifie en grec la révélation ou le dévoilement.

Vous utilisez actuellement la version mobile de cette page.

Passer à la vue desktop

Vous utilisez actuellement la version desktop de cette page.

Passer à la vue mobile-

Introduction

-

Ouverture

-

Un texte biblique

-

Jean de Patmos

-

Un contexte incertain

-

Églises et Synagogues

-

Une lutte entre le bien et le mal

-

Sept sceaux et quatre cavaliers

-

Sept trompettes

-

La femme, l'enfant et le dragon

-

La bête de la terre et la bête de la mer

-

Bablyone, la prostituée

-

Jérusalem, céleste cité descendue sur la Terre

-

Un texte universel

-

Une apocalypse parmi d'autres

-

Retour sur le devant de la scène

-

Bientôt l'apocalypse ?

Apocalypse

Apocalypse : un mot qui fait peur, et qui, pourtant, est synonyme d'espoir.

Associée aux traumatismes du 20e siècle ou à un cinéma à grand effets, l'Apocalypse évoque cataclysmes et destruction, la fin d'un monde auquel l'homme aura toutes les peines à survivre.

Mais était-ce bien le message que souhaitait véhiculer Jean de Patmos, l'auteur de l'Apocalypse biblique ? Retour aux origines d'un concept à la mode et pourtant bien mal connu.

Triptyque du Jugement Dernier

Peignant dans la tradition des grands maîtres flamands qui l’ont précédé, comme van der Weyden, Jehan Bellegambe réalise ici un triptyque sur le thème du Jugement dernier. En partie supérieure, le Christ trône sur un arc-en-ciel, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Au-dessous, sur la terre, les défunts sortent de leurs tombes au son des trompettes. De la main droite, le Christ bénit les élus, les invitant à entrer dans le paradis de la Jérusalem célestre ; de la gauche, il maudit les damnés, promis à l’enfer.

Thème récurrent dans l’art depuis le Moyen Âge, le Jugement dernier traduit les craintes eschatologiques des chrétiens, notamment à la Renaissance.

Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie/Dietmar Gunne Public Domain Mark 1.0

Le plus ancien manuscrit de l'Apocalypse

Les plus anciennes versions du Nouveau Testament se trouvent sur des papyrus aujourd'hui disséminés à travers le monde. Celui-ci est conservé à l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire ; il porte les fragments du texte de l'Apocalypse (du verset 1:13 au verset 2:1), constituant le plus ancien témoignage connu de l'existence du texte prophétique de Jean de Patmos.

Le texte est écrit en grec sur une seule colonne et la forme de son écriture permet de le faire remonter soit au 2e siècle de l'ère chrétienne, selon son découvreur Guy Wagner et son premier lecteur Dieter Hagedorn, soit à la première moitié du 3e siècle selon une analyse de P. Orsini et W. Clarysse.

Le verso du papyrus a été réutilisé plus tard pour noter un autre texte biblique.

© Ifao

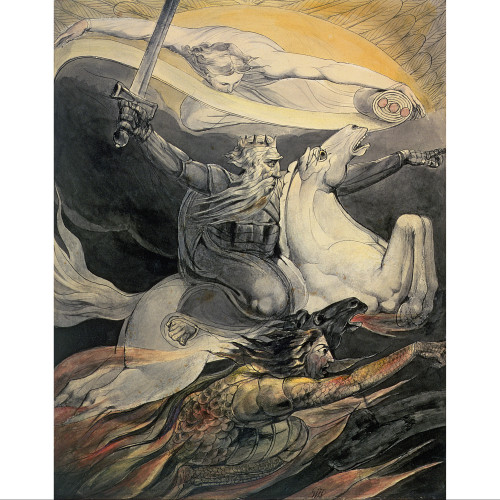

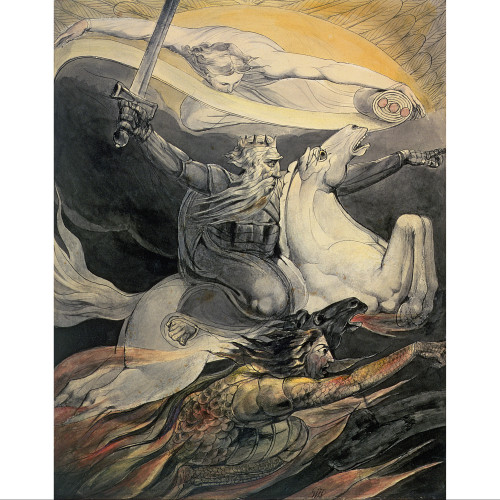

La Mort sur un cheval pâle

La Mort sur un cheval pâle est l'un des thèmes apocalyptiques les plus emblématiques du romantisme anglais. Elle peut faire référence à la fin du texte, ou comme ici, à l'épisode des quatre cavaliers du chapitre six de l'Apocalypse de Jean. Ici, c'est le moment de l'ouverture du quatrième sceau que choisit d'illustrer l'artiste anglais William Blake.

Il traite ici le sujet dans son style caractéristique, fait de lignes claires, de musculatures saillantes et de traits à la limite de la caricature. La composition vigoureuse autour d'une diagonale princpale et le choix du profil donnent à l'œuvre une force et une énergie peu communes. Iconographiquement, le dessin est singulier en ce qu'il ne suit pas précisément le texte biblique, mais mêle l'iconographie de trois des quatre cavaliers en un seul : l'homme sur le cheval blanc porte la couronne du premier cavalier, mais l'épée du second, tandis que le titre l'identifie au quatrième. À ses côtés, l'homme sur un cheval noir pourrait être le troisième cavalier, mais l'absence de balance et sa peau serpentine encouragent plutôt à le lier à l'« Hadès » qui suit le quatrième cavalier. L'ange qui déroule un long rouleau au-dessus de leur tête n'apparaît pas dans le texte à cet endroit.

La Mort sur un cheval pâle n'est que le premier dessin d'une série que consacre William Blake à l'Apocalypse, encouragé par son mécène Thomas Butts. On peut lire dans l'œuvre des thèmes plus larges que son sujet initial : l'armure du cavalier pourrait figurer la montée du militarisme en Angleterre face à la menace napoléonienne, son aspect âgé fait peut-être référence au roi George III alors vieillissant. Le caractère martial de la scène doit peut-être être lu comme une allégorie de la violence impérial contemporaine, à une époque où l'Angleterre étend sa domination par les armes sur tous les continents.

© Fitzwilliam Museum / Bridgeman Images

Fol. 416 : Incipit (début) de l’Apocalypse selon saint Jean

Ajustement de l'horloge de l'Apocalypse en 2025

Imaginée en 1947 pour la Une du Bulletin of the Atomic Scientist, l'horloge de l'Apocalypse traduit les craintes qui émergent face à la menace nucléaire, incarnée deux ans auparavant à Hiroshima et Nagasaki. Cette installation pensée par l'artiste Martyl Langsdorf propose de mesurer de manière allégorique le temps qui sépare l'humanité de sa destruction finale, en prenant en compte les risques technologiques et biologiques, mais aussi la situation géopolitique mondiale et la crise climatique.

L'horloge est régulièrement remise à l'heure par l'équipe du Bulletin. En 1991, dans la vague d'espoir née de la chute de l'URSS, le temps restant avant l'heure fatidique de minuit est évalué à 17 minutes. En 2024, face à la montée des tensions géopolitiques (guerre entre l'Ukraine et la Russie, recrudescence du conflit israélo-palestinien) et à l'inaction climatique, le temps s'est réduit à 90 secondes, puis à 89 seconde en 2025.

Avec l'aimable autorisation du Bulletin of the Atomic Scientists

Tous les sujets mènent à l'Apocalypse

© Le Muscadier, © Librinova, © Éditions Baudelaire, © L'Archipel

Viens et vois

Apocalypse, 6:1

Un texte biblique

![Apocalypsis [Apocalypse]](https://cdn.essentiels.bnf.fr/media/images/cache/crop/rc/ZuwychJh/uploads/media/image/20220621080952000000_257.png)

Apocalypsis [Apocalypse]

Annonçant la fin des temps telle qu’elle a été révélée à saint Jean, l’Apocalypse était fréquemment représentée au Moyen Âge, dans des manuscrits enluminés, sur des fresques, sur des tapisseries, telle la célèbre tenture d’Angers exécutée en 1377-1380 pour Louis Ier d’Anjou, ou sur des vitraux, dont la rosace commandée vers 1490 par Charles VIII pour la Sainte-Chapelle à Paris.

Enfin, au milieu du 15e siècle, paraît la première Apocalypse dont les images et le texte sont gravés sur bois et qui passe pour le livre xylographique le plus ancien.

Le modèle dont s’est servi le graveur est aujourd’hui perdu, mais il appartenait à un groupe de manuscrits d’origine anglo-française.

Sur deux pages en regard on voit ici, à gauche, en haut, un ange qui annonce aux hommes le jugement de Dieu et, en bas, un autre qui relate la destruction deBabylone ; à droite, en haut, un troisième ange menace ceux qui adorent la Bête et son image et, en bas, un quatrième commande à saint Jean d’écrire :

Beati mortui qui in Domino moriuntur… ( « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur », Apocalypse XIV, 6-13).

© Bibliothèque nationale de France

Fol. 415v : Frontispice de l'Apocalypse

L'Alpha, emblème du Christ

À toutes les époques du Moyen Âge, il arrive que la transmission du texte sacré s'accompagne de somptueuses ornementations, de décors monumentaux jouant à entremêler la lettre et l'image, les architectures géométriques et les arabesques folles.

La lettre se détache du texte parée de tous ses atours : ici, l'Alpha, emblème du Christ, présent à la création depuis le commencement du monde.

« C’est moi l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Il est, Il était et Il vient, le Maître-de-tout. » (Apocalypse, 1, 4).

Bibliothèque nationale de France

Jean de Patmos

Longtemps identifié à saint Jean l'évangéliste, apôtre et compagnon du Christ, l'auteur de l'Apocalypse est désormais considéré par la plupart des chercheurs comme un personnage distinct, dont on ne sait quasiment rien. Selon le texte lui-même, il aurait reçu ses révélations alors qu'il était réfugié sur l'île de Patmos, en Grèce.

Jean se définit comme un prophète, au sens biblique du terme : il est celui qui reçoit et transmet les visions et les paroles que lui envoie Dieu

Jean à Patmos

C’est sur l’île grecque de Patmos que Jean aurait reçu la révélation qui mène au livre de l’Apocalypse.

« Moi Jean, je suis votre frère et votre compagnon dans la détresse, le règne et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'ai été exilé sur l'île de Patmos, à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit saint s'empara de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, qui sonnait comme une trompette ; elle disait : "Écris dans un livre ce que tu vois, et envoie le livre à ces sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée." » (Apocalypse, 1:9-11)

La représentation de Jean à Patmos ouvre un grand nombre de copies médiévales du texte de l’Apocalypse. Celle-ci est l’une des plus anciennes copies réalisées en Grande Bretagne, porteuse de très nombreuses enluminures. L’image représente l’apparition de l’ange, porteur d’un phylactère qui figure la parole transmise.

Bibliothèque nationale de France

Un contexte incertain

La date d'écriture de l'Apocalypse fait débat entre les chercheurs : soit sous le règne de Domitien (81-96 ap. J.-C.), soit un peu avant, sous le règne de Vespasien (69-79 ap. J.-C.). C'est un moment où le christianisme émerge peu à peu en tant que religion, dans une communauté juive traumatisée par la destruction du temple de Jérusalem en 70 par les Romains.

Le plus ancien manuscrit de l'Apocalypse

Les plus anciennes versions du Nouveau Testament se trouvent sur des papyrus aujourd'hui disséminés à travers le monde. Celui-ci est conservé à l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire ; il porte les fragments du texte de l'Apocalypse (du verset 1:13 au verset 2:1), constituant le plus ancien témoignage connu de l'existence du texte prophétique de Jean de Patmos.

Le texte est écrit en grec sur une seule colonne et la forme de son écriture permet de le faire remonter soit au 2e siècle de l'ère chrétienne, selon son découvreur Guy Wagner et son premier lecteur Dieter Hagedorn, soit à la première moitié du 3e siècle selon une analyse de P. Orsini et W. Clarysse.

Le verso du papyrus a été réutilisé plus tard pour noter un autre texte biblique.

© Ifao

Sesterce de Vespasien de type « Iudea capta »

Si la prise de Jérusalem, qui culmine en 70 par l’incendie du Temple, a été vécue de manière dramatique par les populations juives, elle est célébrée comme une grande victoire par le pouvoir romain.

Plusieurs monnaies sont émises par Vespasien pour la célébrer. Sur celle-ci, la Judée est représentée sous la forme d’une femme accablée au pied d’un palmier, tandis que l’empereur, en armes, un glaive à la main, pose le pied sur un casque en vainqueur. La scène est, accompagnée de la devise IUDAEA CAPTA, « la Judée capturée ».

Bibliothèque nationale de France

Églises et Synagogues

Une trace de ce contexte historique est sensible dans le texte même de l'Apocalypse : les chapitres 2 et 3 sont constitués de reproches et de compliments adressés aux « Synagogues » et aux « Églises » d'Asie Mineure. Il faut probablement voir dans ces termes non pas des institutions constituées, mais des assemblées proto-chrétiennes. Jean les exhorte s'éloigner des cités, lieux de souillure car la vie civique implique de s'intégrer dans des communautés romaines qui pratiquent des cultes et des fêtes peu compatibles avec les exigences du judaïsme.

Saint Jean, l’ange et les sept Églises

Au début du texte de l’Apocalypse, Jean, endormi, reçoit la visite de l’ange qui lui annonce le message. La première partie du texte (chap. 1 à 3) est ensuite consacré à une « adresse » à différentes communautés d’Asie Mineure, chacune recevant louanges et reproches. Ces sept « Églises » sont ici représentées au registre supérieur de l’image, comme apparaissant dans le rêve du prophète

Bibliothèque nationale de France

Malheur, malheur, malheur !

Apocalypse, 8:13

Une lutte entre le bien et le mal

L'Apocalypse est un texte binaire, sans nuances : elle met en scène une lutte entre le bien et le mal qui prend des proportions cosmiques. Là, nul entre-deux n'existe. L'homme appartient à camp et connaîtra son juste sort au moment du Jugement dernier.

Texte violent autant que visuel, l'Apocalypse s'inscrit dans les esprits par de nombreux moments iconiques, souvent mis en images.

La Mort sur un cheval pâle

La Mort sur un cheval pâle est l'un des thèmes apocalyptiques les plus emblématiques du romantisme anglais. Elle peut faire référence à la fin du texte, ou comme ici, à l'épisode des quatre cavaliers du chapitre six de l'Apocalypse de Jean. Ici, c'est le moment de l'ouverture du quatrième sceau que choisit d'illustrer l'artiste anglais William Blake.

Il traite ici le sujet dans son style caractéristique, fait de lignes claires, de musculatures saillantes et de traits à la limite de la caricature. La composition vigoureuse autour d'une diagonale princpale et le choix du profil donnent à l'œuvre une force et une énergie peu communes. Iconographiquement, le dessin est singulier en ce qu'il ne suit pas précisément le texte biblique, mais mêle l'iconographie de trois des quatre cavaliers en un seul : l'homme sur le cheval blanc porte la couronne du premier cavalier, mais l'épée du second, tandis que le titre l'identifie au quatrième. À ses côtés, l'homme sur un cheval noir pourrait être le troisième cavalier, mais l'absence de balance et sa peau serpentine encouragent plutôt à le lier à l'« Hadès » qui suit le quatrième cavalier. L'ange qui déroule un long rouleau au-dessus de leur tête n'apparaît pas dans le texte à cet endroit.

La Mort sur un cheval pâle n'est que le premier dessin d'une série que consacre William Blake à l'Apocalypse, encouragé par son mécène Thomas Butts. On peut lire dans l'œuvre des thèmes plus larges que son sujet initial : l'armure du cavalier pourrait figurer la montée du militarisme en Angleterre face à la menace napoléonienne, son aspect âgé fait peut-être référence au roi George III alors vieillissant. Le caractère martial de la scène doit peut-être être lu comme une allégorie de la violence impérial contemporaine, à une époque où l'Angleterre étend sa domination par les armes sur tous les continents.

© Fitzwilliam Museum / Bridgeman Images

La bête de la terre marque les habitants de son chiffre

Caractéristique du style gothique international, qui se déploie dans les derniers siècles du Moyen Âge, cette peinture représente plusieurs épisodes de l'Apocalypse liés aux bêtes mentionnées dans l'Apocalypse au chapitre 13.

En partie supérieure, le dragon confère sa puissance à la bête de la mer (« Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. », Ap. 13:2). Au centre, à gauche, celle-ci est adorée par plusieurs personnages (« et l'on adora la bête en disant : qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ? », Ap. 13:4), au rang desquels on reconnaît un roi, un évêque et un cardinal, tandis qu'à droite, elle tue des saints (« l lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre », Ap. 13:7)

Au registre inférieure, c'est la bête de la terre qui est représentée. Séductrice, elle incite les habitants de la terre « à dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. » (Ap. 13:14), ce qui est représenté à gauche, tandis qu'à droite, elle marque les habitants (« À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. »).

Bibliothèque nationale de France

Saint Michel, aidé des Anges, affronte le dragon de l’Apocalypse et le chasse du Ciel

Les représentations de sauroctonies (meurtres de dragons) abondent dans les illustrations de la Bible mais aussi dans la littérature hagiographique. Outre saint Michel, le plus connu des sauroctones est saint Georges, patron de la chevalerie, symbole de la foi terrassant le Mal. Son culte était très populaire en Orient dès le 4e siècle, mais c’est au 13e siècle que s’est développée sa légende. Ces représentations ont influencé l’imaginaire du chevalier médiéval, pourfendeur de monstres.

Le combat du dragon et de l'archange Michel est décrit au chapitre 12 de l'Apocalypse de Jean. Le dragon menace la Femme, qui est obligée de fuir dans le désert, refuge traditionnel des persécutés. Alors l’armée divine, composée de l’archange Michel et de ses Anges, engagent le combat contre Satan, Dragon rouge-feu à sept têtes, chacune surmontée d’un diadème : « Alors une bataille s’engagea dans le ciel : Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, appuyé par ses Anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l’énorme Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui. »

Dans l’illustration de ce combat par le Maître de Sarum, on admire la finesse du dessin, la légèreté du coloris et surtout l’équilibre de la composition.

Bibliothèque nationale de France

Sept sceaux et quatre cavaliers

Au chapitre 6, un agneau tient un livre fermé de sept sceaux. Six sont ouverts successivement. Les quatre premiers laissent s'échapper d'effrayants cavaliers venus semer la mort sur un quart de la Terre. Le cinquième révèle les voix de martyrs réclamant justice. Quant au sixième, ce sont des cataclysmes qu'il déclenche, un grand tremblement de terre renversant l'ordre naturel.

Fol. 5r : les quatre cavaliers de l'Apocalypse

« Quand l’agneau ouvrit le premier des sept sceaux, je vis : c’était un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partir en vainqueur et pour vaincre ».

Dans cette représentation qui est l’une des plus saisissantes de la série, Dürer rend compte de la chevauchée funeste et inéluctable des quatre cavaliers de l’Apocalypse, qui paraissent surgir des nuées et écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur passage, sans distinction de catégorie sociale.

Dürer rend palpable la vitesse de la cavalcade en étageant les cavaliers, dont les chevaux ne galopent pas au même rythme.

La Vision du cavalier blanc

En 1789, le graveur Thomas Macklin entreprend la publication d'une Bible illustrée. Il fait appel à de nombreux artistes reconnus de son temps pour lui fournir des modèles, notamment Philippe Jacques de Loutherbourg, artiste d'origine alsacienne émigré en Angleterre. Celui-ci produit pas moins de vingt-et-une planches, dont fait partie ce tableau représentant le cavalier blanc de l'Apocalypse.

Selon Macklin, la peinture représente le cheval blanc décrit à la fin du texte (XIX, 11-16) : « Alors je vis le ciel ouvert : C'était un cheval blanc, celui qui le monte se nomme Fidèle et Véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente ; sur sa tête, de nombreux diadèmes, et, inscrit sur lui, est un nom qu'il est seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang, et il se nomme : la Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. [...] ».

Néanmoins, l'image semble plus proche d'un passage plus en amont dans le texte, celui décrivant les quatre cavaliers qui sortent lorsque les sceaux sont brisés (VI, 2) : « Et je vis : c'était un cheval blanc.Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. ». On retrouve en effet l'arc et la couronne sur la peinture.

Versé dans l'ésotérisme et le mysticisme, Philippe Jacques de Loutherbourg réalise ici une peinture vigoureuse et expressive. Malgré un certain académisme, elle annonce les œuvres postérieures des Romantiques.

CC BY-NC-ND 4.0

La Mort sur un cheval pâle

Parmi les sujets favoris du peintre John Hamilton Mortimer, réputé pour ses portraits et paysages, se trouvent des visions cauchemardesques : bandits, monstres, squelettes... Ce cavalier sur un cheval pâle, tiré de l'Apocalypse de Jean, en est un autre exemple. Le quatrième des cavaliers est ainsi décrit dans le texte biblique : « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième animal s'écrier : Viens ! Et je vis : c'était un cheval blême. Celui qui le montait, on le nomme « la mort », et l'Hadès le suivait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, la famine, la mort et les fauves de la terre. ».

Mort en 1779 à moins de quarante ans, John Hamilton Mortimer préfigure les artistes romantiques britanniques, qui s'emparent par la suite de ces thèmes apocalyptiques.

Domaine public

Sept trompettes

Le chiffre 7 est l'un des plus structurants de l'Apocalypse. L'ouverture du septième sceau fait ainsi apparaître sept anges, tenant sept trompettes qui déclenchent de nouvelles calamités : feu, grêle, chute des astres, sauterelles...

Un ange et un aigle parcourant le ciel

Oiseau des dieux chez les Grecs et les Latins, l’aigle continue à incarner dans la tradition chrétienne la force, la justice et la souveraineté toute-puissante.

« Et ma vision se poursuivit. J’entendis un Aigle volant au zénith et criant d’une voix puissante : “Malheur, malheur, malheur” aux habitants de la terre, lorsque retentira la voix des dernières trompettes, que les trois Anges vont faire sonner ! » (Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 8, verset 13). Le son “ve ve ve” sort directement de son bec ouvert.

Bibliothèque nationale de France

Les trompettes de l’Apocaypse

Écrivain marqué par sa foi, Paul Claudel se confronte à plusieurs reprises au texte de l’Apocalypse. Paru en 1946, son Introduction à l’Apocalypse est empreinte de la mystique chrétienne qui traverse toute l’œuvre du poète. Elle s’agrémente toutefois d’une série de gravures espiègles de son ami Jean Charlot. Cette représentation des sept trompettes de l’Apocalypse en est l’un des dessins préparatoires. Loin de choisir la veine dramatique empruntée par nombre de ses prédécesseurs, il choisit de placer ses anges devant une usine et sous des câbles électriques, leur confère des traits caricaturaux, et fait jaillir de leurs trompes des grenouilles fort peu menaçantes. Sous sa plume vive, l’Apocalypse se désacralise.

© ADAGP, 2024

Fol. 8r : sept trompettes

« Quand il ouvrit le septième sceau, je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné sept trompettes ».

Dans une composition particulièrement dense et saturée, Dürer représente toutes les calamités qui frappent la terre lorsque les quatre premiers anges sonnent successivement la trompette : le terre s’embrase, une montagne en feu est engloutie par la mer, les navires sont détruits, un astre brûlant contamine les eaux, un aigle proclame le Malheur aux habitants de la terre.

La femme, l'enfant et le dragon

Après la septième trompette, qui fait apparaître l'arche d'alliance dans le ciel, commence une nouvelle vision : une femme enveloppée de soleil donne naissance à un garçon. Menacé par un dragon écarlate à sept têtes et dix cornes, l'enfant est sauvé tandis que les armées angéliques, menées par Michel, affrontent le monstre et le vainquent.

Saint Michel, aidé des Anges, affronte le dragon de l’Apocalypse et le chasse du Ciel

Les représentations de sauroctonies (meurtres de dragons) abondent dans les illustrations de la Bible mais aussi dans la littérature hagiographique. Outre saint Michel, le plus connu des sauroctones est saint Georges, patron de la chevalerie, symbole de la foi terrassant le Mal. Son culte était très populaire en Orient dès le 4e siècle, mais c’est au 13e siècle que s’est développée sa légende. Ces représentations ont influencé l’imaginaire du chevalier médiéval, pourfendeur de monstres.

Le combat du dragon et de l'archange Michel est décrit au chapitre 12 de l'Apocalypse de Jean. Le dragon menace la Femme, qui est obligée de fuir dans le désert, refuge traditionnel des persécutés. Alors l’armée divine, composée de l’archange Michel et de ses Anges, engagent le combat contre Satan, Dragon rouge-feu à sept têtes, chacune surmontée d’un diadème : « Alors une bataille s’engagea dans le ciel : Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, appuyé par ses Anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l’énorme Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui. »

Dans l’illustration de ce combat par le Maître de Sarum, on admire la finesse du dessin, la légèreté du coloris et surtout l’équilibre de la composition.

Bibliothèque nationale de France

Fol. 12r : saint Michel et le dragon

« Il y eut alors un combat dans le ciel : Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. »

Dürer représente ici le moment précis où saint Michel, dans un ultime effort, transperce de sa lance « le grand dragon, l’antique serpent, celui qu’on nomme le diable et Satan, le séducteur du monde entier ». Il est épaulé dans son combat par d’autres anges de la milice chrétienne, qui affrontent eux aussi les acolytes du grand Satan, que Dürer n’a pas représenté sous la forme d’anges, comme ils sont décrits dans le texte, mais sous la forme de monstres, sans doute pour renforcer la lisibilité de sa composition.

Statuts de l’ordre de Saint Michel

Saint Michel, chef de la milice céleste, est aussi le triomphateur de Satan. Que le diable soit représenté sous forme humaine, ou qu’on le montre comme un dragon ou comme un monstre bizarre, l’archange Saint Michel le transperce de sa lance qui est fréquemment remplacée par une croix à longue hampe, comme une croix de procession. C’est le triomphe de la force divine sur la force brutale qu’a représenté Jacques de Besançon dans ce manuscrit.

Bibliothèque nationale de France

Saint Michel combattant le dragon

La scène est inspirée du chapitre 12 de l’Apocalypse qui décrit le combat de saint Michel contre le dragon, symbole des forces du Mal. Assisté par les anges, dont l’un tient son heaume et sa lance, Michel lève son épée sur le monstre à sept têtes devant un paysage montagneux et fantastique. En contrebas s’ouvrent les cavernes de l’enfer où Satan préside à la torture des âmes. À droite, on aperçoit au milieu des flammes le dragon désormais repoussé par l’archange.

La bête de la terre et la bête de la mer

Défait par Michel, le dragon transmet son pouvoir à deux bêtes sorties de la mer et de la terre, qui poussent les habitants de la terre à les adorer en lieu et place de Dieu. La seconde, faux prophète, marque ceux qui la suivent de sa marque : le chiffre 666, qui a donné lieu dans l'histoire à de très nombreuses interprétations.

Le Dragon et les deux Bêtes en Enfer

Les mille années écoulées, Satan, relâché de sa prison, s’en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer ; ils montèrent sur toute l’étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la Cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors, le Diable, leur séducteur, fut jeté dans l’étang de soufre embrasé, y rejoignant la Bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit, pour les siècles des siècles. Apocalypse XX, 7

Bête et faux prophète sont tourmentés jusqu’à la fin des temps dans le feu de l’Enfer. Bêtes aux têtes, aux cornes et aux diadèmes monstrueusement entremêlés.

Bibliothèque nationale de France

La Destruction de la bête et le faux prophète

Installé à Londres à partir de 1865, le peintre américain Benjamin West se voit confier en 1779 par le roi George III le décor de la chapelle de la religion révélée du château de Windsor. Si des problèmes de financement finissent par avoir raison de cet ambitieux projet en 1801, plusieurs toiles du peintres en sont l'émanation, comme cette interprétation du chapitre XIX de l'Apocalypse de Jean, qui dépeint la victoire d'un cavalier blanc sur la bête, les rois et le faux prophète.

« Alors je vis le ciel ouvert : c'était un cheval blanc, celui qui le monte se nomme Fidèle et Véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente ; sur sa tête, de nombreux diadèmes, et, inscrit sur lui, est un nom qu'il est seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang, et il se nomme : la Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. Il les mènera paître avec une verge de fer, il foulera la cuve où bouillonne le vin de la colère du Dieu souverain. Sur son manteau et sur sa cuisse il porte un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au zénith : venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des chefs, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui, par les prodiges opérés devant elle, avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasé de soufre. Les autres périrent par le glaive qui sortait de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leurs chairs. »

Avec ses tonalités rougeoyantes, son sujet noir et son caractère dramatique, la peinture s'inscrit dans la veine romantique des représentations apocalyptiques.

Domaine public

La bête de l’Apocalypse

Le récit (obscur) de l’Apocalypse est mis en valeur par une division en registres ou en cases. Ici l’histoire se déroule sur deux registres, dont les couleurs du fond s’opposent, alternant le bleu et le rouge comme souvent à la même date. Des panonceaux aident le lecteur à identifier l’auteur (saint Jean, en haut à gauche), dans une case qui le met en retrait du récit, celui d’une vision qu’il a eue. En haut à droite est figurée l’arche dans le temple. En bas, un dragon rouge feu avec sept têtes cornues et couronnées balaie de sa queue les étoiles du ciel. Aidé de ses anges, saint Michel le transperce de son épée, annonçant ainsi la venue du royaume de Dieu. Le texte est inscrit dans l’image, comme dans une bande dessinée actuelle. Il ne constitue ni un dialogue ni un commentaire de l’action. Il est le texte même de l’Apocalypse. L’enlumineur a recours au procédé de l’instantané pour montrer les étoiles tombant du ciel, entraînées par le bout de la queue du dragon.

Le Liber Floridus, composé par un chanoine de l’abbaye de Saint-Omer, rassemble des connaissances variées sur l’histoire sainte et contemporaine (la première croisade), la géographie et l’astronomie.

Bibliothèque nationale de France

La Bête de la mer reçoit le pouvoir du Dragon

En lui remettant un pli scellé, le Dragon transmet son pouvoir à la Bête de la mer.

« On se prosterna devant le Dragon, parce qu’il avait remis l’empire à la Bête ; et l’on se prosterna devant la Bête en disant : »Qui égale la Bête, et qui peut lutter contre elle ? »" Apocalypse XIII, 4

Bibliothèque nationale de France

Bablyone, la prostituée

Sept coupes emplies de la colère divine engendrent de nouvelles catastrophes et déclenchent la bataille finale d'Harmaguédon. La septième signe la fin de Babylone la grande, ville-prostituée qui s'est vautrée dans le luxe et a multiplié les péchés : « Mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu »

La Grande Prostituée de Babylone

Assise sur une bête à la peau rouge, dotée de sept têtes et de dix cornes, la prostituée est couverte de bijoux et tient dans sa main droite une coupe d'or aux anses en forme de serpents. De la fumée s'en échappe, emportant avec elle des femmes nues, tenant des coupes de vin et soufflant dans des trompettes. Couronnée de remparts, la Prostituée est aussi bien femme que ville. Elle guide de sa main gauche les femmes-fumée jusqu'au sol, où des guerriers combattent tout en se faisant engloutir par le montre. Un regard de ce dernier vers sa cavalière referme le cercle vicieux décrit dans la Bible.

William Blake suit assez précisément le texte de l'Apocalypse (XVII, 3-4) : « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait sept têtes et dix cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations : les souillures de sa prostitution. ». Néanmoins, il s'en éloigne en ne plaçant pas sa prostituée au désert ou au-dessus des eaux, mais en surplomb d'un champ de bataille. La bête, aux traits quasiment humains, s'éloigne des modèles antérieurs plus animaux, faisant de l'homme un être qui se dévore lui-même.

© The Trustees of the British Museum, CC BY-NC-SA 4.0

L’ange lançant la meule dans la mer pour annoncer la destruction de Babylone

« 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule à blé et la jeta dans la mer en disant : “Avec la même violence la grande ville de Babylone sera précipitée, et on ne la reverra plus jamais.

22. On n'entendra plus jamais chez toi le chant des joueurs de harpe et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On n'y trouvera plus aucun artisan d'aucun métier ; on n'y entendra plus le son de la meule à blé.

23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi ; on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Tes marchands étaient les plus importants du monde, et par tes sortilèges tu as égaré tous les peuples.” »

Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 18, versets 21-23

Bibliothèque nationale de France

Babylone en ruines

Que désigne « Babylone », la ville de la Grande Prostituée, dans l’Apocalypse de Jean ? Faut-il y voir une allusion à la ville bien réelle de Mésopotamie ? Si celle-ci joue un rôle non-négligeable dans l’Ancien Testament, son heure de gloire est passée depuis longtemps, à l’époque de la rédaction du texte, au 1er siècle ap. J.-C. : elle a déjà connu un important déclin et n’est pas loin de disparaître. Peut-être faut-il plutôt y voir un nom à connotation symbolique, qui rappelle le mythe de la tour de Babel.

Vivant à l’époque des grandes découvertes archéologiques, Gustave Doré choisit de donner à la ville qu’il représente l’aspect de ruines antiques où des animaux sauvages côtoient lamassu assyriens, colonnes égyptiennes et éléphants tous droits venus de l’Inde. Plongée dans la pénombre d’une nuit couverte, Babylone est tombée : « Malheur ! Malheur : Ô grande cité, Babylone, cité puissante, il a suffit d’une heure pour que tu sois jugée. » (Apocalypse, 18:10).

Bibliothèque nationale de France

Jérusalem, céleste cité descendue sur la Terre

Malgré sa violence, l'Apocalypse est un récit qui se termine bien : après la chute de Babylone triomphe l'agneau. Satan scellé puis vaincu, le Jugement des vivants et des morts peut avoir lieu. Jean reçoit alors la vision de la nouvelle Jérusalem descendue sur la Terre, cité parfaite et pure où la nuit, la soif, la faim, la maladie ont disparu.

Jugement Dernier

Dans cette représentation du Jugement Dernier, nul n’échappe à son destin. Parmi les élus comme parmi les damnés, on trouve des rois, de hauts dignitaires de l’Église, des moines, des laïcs, des femmes et des hommes. Le cou enserré dans une corde, les damnés sont menés par un diable vers le gouffre de l’Enfer, représentée comme la bouche d’un monstrueux animal. À l’intérieur, ils subissent leurs châtiments, étant dépecés sur une roue ou brûlés dans le feu, sous la garde vigilante des démons.

Écrit au 8e siècle par un moine espagnol, abondamment copié et illustré aux 10e et 11e siècles, le commentaire sur l’Apocalypse de Beatus de Liebana, connaît un renouveau à la fin du 12e siècle. Cet exemplaire, dit Beatus d’Arroyo, provient du monastère cistercien de San Andrès de Arroyo, en Castille. Cependant, il n’y a probablement pas été réalisé, le monastère ne disposant pas de scriptorium. Tout en suivant les modèles d’illustration espagnols antérieurs, il s’inspire également d’autres traditions. La représentation du Jugement Dernier montre ainsi une familiarité avec l’illustration pratiquée en France.

Bibliothèque nationale de France

La Jérusalem céleste

Caractéristique du style gothique international, qui se déploie dans les derniers siècles du Moyen Âge, cette peinture représente la cité idéale de Jérusalem décrite à la fin du texte de l’Apocalypse. À l’intérieur prend place l’agneau, symbole du christ, adoré par des anges et béni depuis le ciel par Dieu et par un ange. Sur les quatre tours qui la cantonnent prennent place les symboles des évangélistes. Jean, sur le côté gauche de la scène, contemple cette vision céleste.

Bibliothèque nationale de France

Architecture de la Jérusalem céleste

Dernier livre du Nouveau Testament, l’Apocalypse ou Livre de la Révélation est rédigé par un certain Jean, qui a parfois été confondu avec l’évangéliste. Il y décrit une série de visions qu’il eut sur l’île de Patmos, au large de l’Asie Mineure. Ce texte est si hermétique que dès les premiers siècles du christianisme, beaucoup de théologiens ont rédigé des commentaires pour en éclairer le sens, dont le moine espagnols Beatus de Liebana.

Son ouvrage a connu un succès certain. On en recense 26 exemplaires enluminés entre le 9e et le 13e siècle, qui ont pour la plupart été copiés en Espagne. Le Beatus de Saint-Sever, cependant, provient de Gascogne : plus précisément de l’abbaye de Saint-Sever, disparue pendant les guerres de religion au 16e siècle. Sa particularité est d’avoir été pensé par son auteur comme un commentaire à la fois textuel et visuel, autour des visions de saint Jean. Très pédagogique, il prépare les hommes à la fin des temps et au Jugement dernier, par le biais de son texte et des images enluminées.

L’Apocalypse de saint Jean n'est pas une simple annonce de calamité et de fin du monde. Cette « révélation » est surtout porteuse d’un message d’espoir : la victoire finale du Christ et le Jugement dernier, qui débouchent sur l’avènement de la Jérusalem céleste.

Bibliothèque nationale de France

Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle

Apocalyse, 21:1

Un texte universel

L'Apocalypse a donné lieu, depuis sa mise par écrit, à de multiples interprétations. Chaque époque y projette ses craintes : peur de la damnation due à la corruption de l'Église ou des élites, refus de l'étranger, frayeur face aux événements naturels, inquiétudes nées de l'activité humaine et de l'industrialisation...

Le déluge de glaces

À partir des années 1850 naît un nouveau genre littéraire : le récit post-apocalyptique. Dans un siècle témoin du développement rapide de l’industrie s’élèvent des craintes nouvelles, exprimée par des personnalités comme l’avocat parisien Eugène Huzar. L’usage de la science ne risque-t-il pas de transformer durablement notre planète ? Avec ses machines et ses expériences, l’homme ne joue-t-il pas les apprentis-sorciers ?

Ces peurs trouvent leur pendant littéraire sous la plume d’auteurs restés méconnus : Joseph Méry, Alfred Bonnardot, Hypollite Mettais, Eugène Mouton… Leurs personnages vivent généralement dans un futur plus ou moins lointain et retrouvent les vestiges de la civilisation industrielle. En 1902, dans le Journal des voyages, l’écrivain Victor Forbin reste cependant dans un registre plus scientifique en se faisant l’écho d’une théorie apocalyptique alors répandue : celle du refroidissement du monde. Fondée sur la seconde loi de la thermodynamique formulée par lord Kelvin en 1852, elle prédisent une fin du monde glacée.

Bibliothèque nationale de France

L’Empereur Napoléon associé au nombre 666

Comme de nombreux personnages historiques, Napoléon a été associé à l’Antéchrist et à l’Apocalypse. Le chiffre 666 joue souvent un grand rôle dans cette identification. En associant chaque lettre à un chiffre, sur le modèle antique, on parvient à démontrer que son nom, formulé de différentes manière est toujours lié au chiffre de la Bête.

Bibliothèque nationale de France

Les trompettes de l’Apocalypse

Cette estampe, issue d’une série de six représentant l’Apocalypse, représente les cataclysmes déclenchés par les anges qui soufflent dans des trompettes, d’après les chapitres 8 et 9 du texte.

La partie gauche de l’image est consacrée aux troisième et quatrième trompettes. Lors de la troisième, un astre brûlant tombe sur la terre, détruisant le tiers des fleuves et des sources ; rendues amères, les eaux empoisonnent ceux qui les boivent. Au son de la quatrième trompette, le tiers du soleil, de la lune et des étoiles disparaissent. Alors un ange crie malheur aux hommes.

Au centre, la cinquième trompette retentit. Une étoile ouvre le puits de l’abîme avec une clé. En sortent des sauterelles, semblables à des scorpions cuirassés. À droite, sont représentées les conséquences de la sixième trompette : quatre anges mènent une cavalerie de feu pour exterminer les hommes. Enfin, à l’arrière plan à droite est représentée une scène du chapitre 10 de l’Apocalypse : un ange apparaît à Jean lui donne un petit livre à manger.

Réalisée dans le contexte des Guerres de religion, cette série d’estampes, qui emprunte plusieurs traits aux représentations de Dürer, témoigne des angoisses eschatologiques du temps. Légendant avec soin son image, le graveur y ajoute un quatrain aux couleurs religieuses et politiques, dénonçant l’hérésie. Il s’agit probablement là d’une attaque contre le protestantisme, l’un des deux éditeurs, Jacques Lalouette, ayant fait partie de la Ligue.

Plusieurs versions de cette série de l’Apocalypse sont connues. Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée en conserve une série colorée.

Bibliothèque nationale de France

La domination des Turcs sur le monde

Invité avec son frère Benedetto à la cour du prince-électeur Maurice de Saxe, Gabriele Tola se voit confier le programme décoratif d’une pièce de la chapelle du palais de Dresde. Choisissant l’Apocalypse comme thème, il commence son cycle par la représentation de la prise de pouvoir par les Ottomans, menace qui pèse alors sur l’Europe chrétienne et que combat Maurice de Saxe.

Tandis que des cavaliers turcs à turbans surveillent le débarquement de prisonniers, des bâtiments s’effondrent à l’arrière-plan, prélude aux événements apocalyptiques à venir. Une autre scène du même cycle représente la chute des Turcs.

Le programme décoratif lui-même n’a jamais été réalisé ; ces dessins préparatoires en sont les seuls témoins.

© Berlin, Dist. GrandPalaisRmn / Herbert Boswank

Prodige arrivé dans Rome au temps de l’apparition de la comète

La grande comète de 1680, dite « comète de Kirch » du nom de Gottfried Kirch qui l’a découverte le 14 novembre 1680 en usant d’un télescope, est l’une des plus brillantes comètes du 17e siècle, réputée visible même en plein jour. Reconnue pour sa longue queue spectaculaire, elle a été observée plus de quatre mois, la dernière fois le 19 mars 1681. On a prêté à cette comète des prodiges : à Rome, une poule aurait pondu un œuf portant la marque de la comète… Suscitant des réflexions philosophiques et métaphysiques, elle est à l’origine de deux textes importants de la fin du 17e siècle qui annoncent la pensée des Lumières : Pensées sur la comète (1682) de Bayle et Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) de Fontenelle.

Bibliothèque nationale de France

Une apocalypse parmi d'autres

Depuis l'Antiquité, de nombreux mythes font écho au texte de Jean, évoquant à leur manière la fin du monde ou la fin des temps. Dans la tradition juive, les apocalypses constituent un genre à part entière, tandis que le Coran est fortement teinté de craintes eschatologiques, notamment dans les sourates les plus anciennes

Wuguan wang, roi du quatrième enfer

En Chine, la conception des enfers s’enrichit sous l’influence du bouddhisme tout en conservant sa spécificité : celle d’une bureaucratie céleste calquée sur l’administration impériale.

Dix rois dominent les enfers : dix cours de justice devant lesquelles le défunt est amené à comparaître afin de répondre des actes de sa vie et d'endurer ses châtiments. Le quatrième roi, Wuguan wang est appelé le « roi des cinq offices ». Il préside ici son tribunal, s'entretenant avec l'un des fonctionnaires qui l'assistent dans sa charge, tandis qu'au registre inférieur de l'image des démons supplicient les pécheurs.

© GrandPalaisRmn (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier

Kalki, dernier avatar de Vishnu, accompagné de son cheval blanc

Dans l'hindouisme, Kalki est le dixième et dernier avatar du dieu Vishnu. Il peut être représenté soit sous forme équine, soit accompagné par un cheval blanc comme sur cette peinture. Les jambes, la queue et les ailes de l’animal sont teints au henné.

Le Bhagavatapurana est, avec le Ramayana, un des rares textes brahmaniques à avoir donné lieu à de nombreuses représentations. Les deux mettent en scène des incarnations (avatars) du dieu Vishnu. Appartenant au genre littéraire des purana, le Bhagavatapurana connaît une grande popularité en Inde. Cette image provient d'un rouleau richement enluminé où le texte, écrit dans une calligraphie minuscule, cède le pas aux nombreuses images représentant entre autres les dix avatars de Vishnu.

Bibliothèque nationale de France

Le Crépuscule des dieux

Au 19e siècle, avec le mouvement romantique naît un nouvel intérêt pour la mythologie nordique dont les textes norrois ont été perçus comme un héritage commun, germanique. Il s’exprime avec force dans L’Anneau du Nibelung (Der Ring des Nibelungen), ensemble de quatre opéras de Richard Wagner qui s’appuie sur les sagas et les Eddas. Après L’Or du Rhin, La Walkyrie et Siegfried, le Crépuscule des dieux clôt le cycle avec la mort de Brunehilde, la farouche valkyrie, sur un bûcher funéraire qui atteint tout le Valhalla.

Ce décor pour la dernière scène de l’opéra a été réalisé pour la scène de Bayreuth, conçue tout spécialement pour accueillir les représentations de Wagner.

Bibliothèque nationale de France

Arda Viraz au pont Chinvat

Le Livre d’Arda Viraz raconte le voyage de l’âme de Viraz, un homme juste (« arda »), dans des régions spirituelles. Choisi pour ses vertus, Viraz est plongé dans un coma de sept jours et sept nuits grâce à une boisson narcotique afin de vérifier l’exactitude des croyances zoroastriennes et l’efficacité des rituels. Il est le témoin des grâces du paradis et des tourments des enfers, qu’il raconte à son réveil.

Sur cette peinture, Arda Viraz est représenté en compagnie des divinités Srosh et Rashn, le juge, au pont Chinvat. Il s’agit du pont que les âmes des morts doivent traverser, et dont la largeur varie selon la balance entre les bonnes et les mauvaises actions du défunt. S’il est large et gardé par une belle femme, l’âme se dirige vers le paradis, mais s’il est étroit et sous le contrôle d’une horrible vieille femme, elle tombera en enfer.

Le Livre d’Arda Viraz a été composé en moyen-perse et a connu plusieurs phases de rédaction jusqu’à prendre sa forme définitive autour des 9e-10e siècles. Plusieurs traductions, dont certaines illustrées, ont ensuite été faites en persan moderne. Ce manuscrit utilise la traduction de Bahram Pazhdu, un érudit zoroastrien actif à la fin du 13e siècle ; il a été copié et illustré au 18e siècle dans le Gujarat, lieu de résidence d’une importante communauté zoroastrienne, les Parsis.

Le texte a souvent été comparé à la Divine Comédie de Dante, qui raconte un voyage similaire ; il peut aussi être rapproché des narrations du mi‛raj de Muhammad, un épisode de la vie du prophète de l’Islam qui le mène à visiter les cieux et les enfers.

En savoir plus sur le blog de la British Library (en anglais)

Jugement dernier

Manuscrit destiné à prédire l’avenir, le Fal nameh réalisé pour le souverain iranien Shah Tahmasp est un livre royal aussi bien par ses grandes dimensions que par la qualité de sa copie et la richesse de son illustration. Démembré, il est désormais disséminé dans de nombreuses collections publiques et privées à travers le monde.

Les thèmes eschatologiques sont nombreux à travers les peintures de ce manuscrit. Ici, le Jugement dernier est représenté avec un grand luxe de détails. Un ange tient la balance du Jugement, tandis qu’un autre repose la trompette qui lui a permis d’amorcer la résurrection. Au-dessus sont agenouillés plusieurs personnages saints. À droite, ‘Ali, premier imam du chiisme, se tourne vers une personne assise sous un dais vert, sans doute le prophète Muhammad. Les deux nattes qui tombent de part et d’autre de son visage voilé pourraient cependant désigner un personnage féminin, peut-être Fatima. Enfin, en partie inférieure, hommes, femmes et créatures chimériques attendent de connaître leur destin.

© President and Fellows of Harvard College

Retour sur le devant de la scène

Malgré la sécularisation des sociétés, l'Apocalypse semble plus que jamais présente dans le monde actuel. Parfois instrumentalisées par des communautés religieuses radicales, elle est aussi utilisée comme un repoussoir pour tout sujet qui pourrait paraître dangereux pour la société : l'apocalypse se fait politique, nucléaire, masculine, technologique, scolaire...

Ajustement de l'horloge de l'Apocalypse en 2025

Imaginée en 1947 pour la Une du Bulletin of the Atomic Scientist, l'horloge de l'Apocalypse traduit les craintes qui émergent face à la menace nucléaire, incarnée deux ans auparavant à Hiroshima et Nagasaki. Cette installation pensée par l'artiste Martyl Langsdorf propose de mesurer de manière allégorique le temps qui sépare l'humanité de sa destruction finale, en prenant en compte les risques technologiques et biologiques, mais aussi la situation géopolitique mondiale et la crise climatique.

L'horloge est régulièrement remise à l'heure par l'équipe du Bulletin. En 1991, dans la vague d'espoir née de la chute de l'URSS, le temps restant avant l'heure fatidique de minuit est évalué à 17 minutes. En 2024, face à la montée des tensions géopolitiques (guerre entre l'Ukraine et la Russie, recrudescence du conflit israélo-palestinien) et à l'inaction climatique, le temps s'est réduit à 90 secondes, puis à 89 seconde en 2025.

Avec l'aimable autorisation du Bulletin of the Atomic Scientists

Évolution de l'usage du terme « Apocalypse » dans les livres en français publiés sur Google books

© Google Ngrams

Les Bergères de l’Apocalypse

Roman de science fiction, Les Bergères de l’Apocalypse est surtout un texte féministe, imaginant qu'une violente guerre entre les sexes à la fin du 20e siècle a constitué un moment de destruction ayant permis l’éclosion d’un monde gouverné par des femmes libres. Il témoigne non seulement de la vivacité des réflexions féministes dans les années 1970 au sein du Mouvement de Libération des Femmes (MLF), que l’autrice a contribué à fonder, mais aussi des craintes d’une apocalypse nucléaire, ravivées par la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim.

© J.-C. Simoën

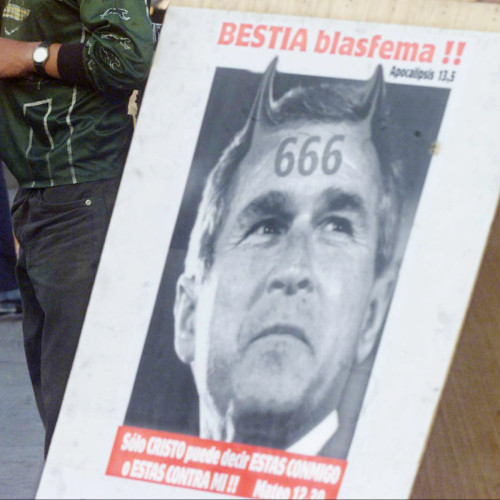

Le président américain George W. Bush en bête de l’Apocalypse

Iconiques, les symboles de l’Apocalypse sont largement utilisés dans des contextes politiques afin de dégrader l’adversaire. Ici, pour s’opposer à la visite présidentelle de George W. Bush en 2002, des manifestants péruviens ont ajouté à son portrait des cornes et le chiffre de la Bête issu de l’Apocalypse de Jean : 666. La référence est nettement assumée par l’ajout d’une référence au verset 13, chapitre 5 (« Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogances et blasphèmes, et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. »), résumée dans les mots Bestia blasfema, « bête blasphématoire ».

REUTERS/Pilar Olivares / Bridgeman Images

Bientôt l'apocalypse ?

Depuis le milieu du 20e siècle, jamais l'humanité n'a semblé aussi près de déclencher la fin du monde. Armes nucléaires et biologiques, technologies intelligentes, réchauffement climatique, chute de la biodiversité... L'humanité influence désormais durablement l'avenir de la planète.

Cinq extinctions de masse ont déjà eu lieu. Engendrerons-nous la sixième ? L'effondrement des civilisations est-il pour demain ? Entrons-nous dans l'ère de l'anthropocène ?

Consciente de ses capacités, l'humanité tout entière doit désormais faire ses choix. Face aux changements inexorables qui sont devant nous, posons-nous la question : quelle apocalypse voulons-nous ?

Plus tard, c’est trop tard

Le 13 novembre 2017, plus de 15000 scientifiques avaient signé dans le journal Le Monde un texte au titre sans équivoque : « Il sera bientôt trop tard… » Joël, militant écologiste devenu militant effondriste, sans avoir renoncé en rien à ses combats, estime qu’il est déjà trop tard. Il faut à présenter se battre pour l’essentiel.

Photographie © Bruno Villalba, 2019