-

Article

ArticleNapoléon III et la photographie

-

Album

AlbumLa campagne d'Italie

-

Album

AlbumLes arts

-

Album

AlbumGuerres et paix

-

Album

AlbumExplorations lointaines : savants et voyageurs

-

Album

AlbumLe territoire : France et Algérie

-

Album

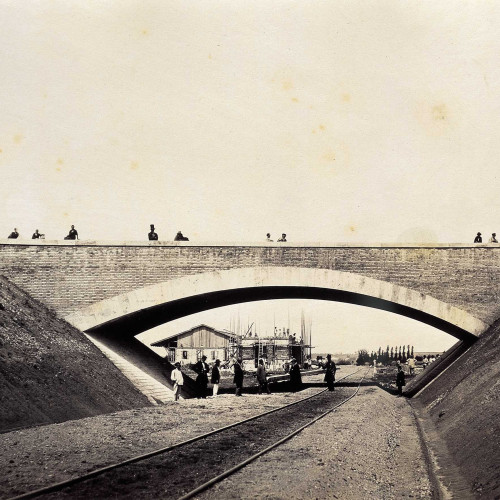

AlbumGrands travaux

-

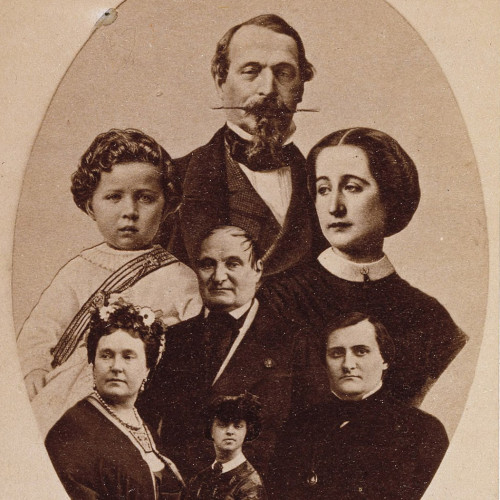

AlbumNapoléon III et Eugénie : diffusion d'une image photographique

AlbumNapoléon III et Eugénie : diffusion d'une image photographique -

Album

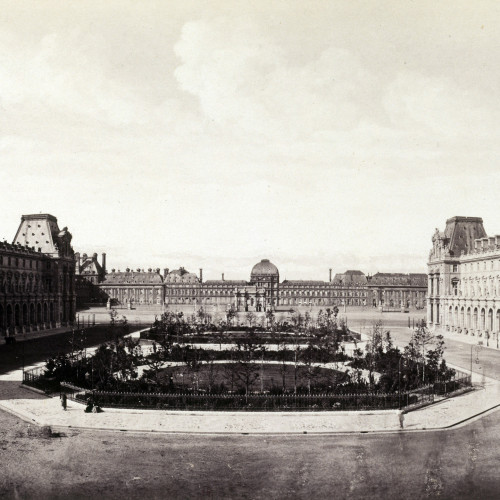

AlbumLes palais impériaux

Explorations lointaines : savants et voyageurs

Grâce à l'empereur, le Second Empire fut un moment privilégié pour l'archéologie en France. Lors de son séjour en Algérie en 1865, l'empereur visita le site archéologique de Lambèse, emplacement d'un camp romain, et surtout il relança les fouilles du tombeau de la Chrétienne, près de Tipasa. Les missions scientifiques françaises à l'étranger, soutenues par le ministère de l'Instruction publique, se multiplièrent. Plusieurs furent menées en Égypte, contribuant à l'enrichissement du Louvre. Il y eut également des missions en Italie, en Scandinavie, au Liban, en Roumanie, Algérie, Asie, Amérique latine.

Jérusalem. Fontaine / Aug. Salzmann phot. Impr. photogr. de Blanquart-Évrard à Lille

N° 119 dans le négatif

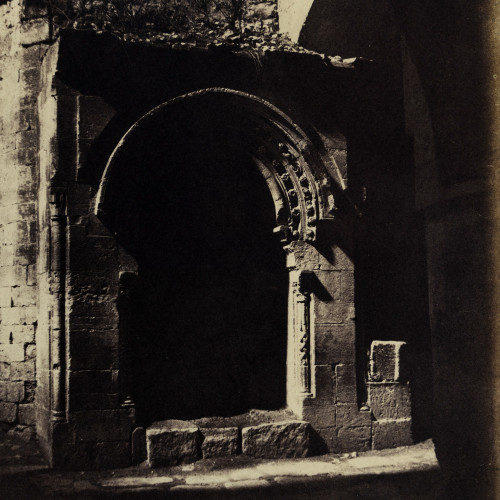

Chargé par le ministre de l’Instruction publique d’une mission scientifique à Rhodes afin d’étudier les monuments laissés par les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Auguste Salzmann se rendit en fait à Jérusalem en janvier 1854.

C’était un peintre alsacien qui s’était pris de passion pour l’archéologie, sans doute à l’occasion d’un voyage en Égypte à la recherche d’antiquités pour le musée de Colmar. À la suite d’Eugène Piot et de Maxime Du Camp, il s’était mis à la photographie et pratiquait le procédé de Le Gray. « En général l’emploi fait jusqu’à présent de l’admirable procédé de la photographie par différents voyageurs n’a pu produire pour la science les résultats qu’on en attendait. S’attachant uniquement à des vues générales, ils ont fait ce que le dessinateur a toujours le temps d’exécuter et ils ont omis les détails si précieux que l’artiste n’a pas le loisir de prendre. M. Salzmann s’attachera donc aux points de vue rapprochés et aux détails, soit d’armoiries, soit de sculpture d’ornementation, soit enfin d’appareil et de façon de construire, que la photographie seule peut rendre. » C’était la recommandation de la commission de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, qui avait examiné le projet. Elle comprenait le savant Félicien Caignart de Saulcy, polytechnicien, archéologue, numismate, conservateur du musée de l’Artillerie. Et c’est pour défendre ce savant que Salzmann prétendait changer d’itinéraire afin de « rendre un vrai service à la science, en étudiant et surtout en reproduisant par la photographie tous les monuments de Jérusalem, principalement ceux dont l’origine était contestée ». En 1850 et 1851, lors de son voyage à la mer Morte et dans les terres bibliques, en compagnie notamment d’Édouard Delessert, Saulcy avait étudié l’enceinte du Temple et le tombeau du Roi et il prétendait les faire remonter à l’époque judaïque, voire salomonienne, alors qu’ils passaient pour des monuments de la décadence grecque ou romaine. À l’époque de la photographie, les dessins de l’atlas du livre qu’il publia en 1853 n’étaient plus des preuves.

Salzmann rapporta quelque cent quatre-vingt-dix clichés, une exploration méthodique allant des vues générales jusqu’aux détails. Les vues rapprochées étaient privilégiées car les photographies n’étaient « plus des récits, mais bien des faits doués d’une brutalité concluante ». Saulcy salua les qualités de peintre du photographe qui savait choisir avec son tact d’artiste l’effet le plus heureux des lignes et des lumières. Le pittoresque rejoignait l’érudition.

En 1856, les éditeurs Gide et Baudry publièrent un volume de texte dû à Salzmann accompagné soit d’une « petite édition » au format du texte de quarante photographies, soit d’une « grande édition » de cent soixante-quatorze photographies grand format tirées par Blanquart-Évrard. Mais auparavant, après le retour du photographe en avril 1854, l’imprimerie photographique de Lille avait fait un tirage à compte d’auteur qui avait permis à Blanquart-Évrard d’exposer trois volumes de photographies (Jérusalem, art judaïque ; Jérusalem, art chrétien ; Jérusalem, art arabe) à l’Exposition universelle de 1855. Salzmann était récompensé d’une médaille de 2e classe. Ces tirages de tête furent achetés par des érudits dont le duc de Luynes. Salzmann pensa offrir son œuvre au roi de Prusse par l’intermédiaire du savant Humboldt. Quant à l’empereur, il reçut sans doute une collection complète par l’intermédiaire de Saulcy, qui fréquentait la princesse Mathilde et le prince Jérôme-Napoléon. En 1855, le service des Beaux-Arts commanda une reliure emblématique, où l’empereur revendiquait comme les hospitaliers la garde de Jérusalem.

M.-C. S.-G.

Mots-clés

© Biliothèque nationale de France

Una vista de Puebla

Au printemps 1861, Charnay avait offert à l’empereur deux albums, les Ruines américaines et l’Album fotográfico mexicano. Curieusement, le calendrier aztèque, ce précieux monument de l’antiquité indienne, emblème de sa maîtrise du temps qui posait avantageusement le Nouveau Monde face au Vieux Continent, ne se trouvait pas dans le premier. Charnay, qui le composa à son retour à Paris, ne jugea pas utile de joindre cette photographie puisqu’elle se trouvait déjà dans le second.

Les épreuves photographiques de l’Album fotográfico mexicano avaient été rapportées de Mexico avec les feuilles de légendes de l’éminent historien mexicain Manuel Orozco y Berra (1816-1881) qui les accompagnaient. À l’automne 1860, en effet, l’album avait été publié chez l’éditeur Julio Michaud. Un jeune homme d’origine française, Louis Goupil, avait aidé Charnay pour le tirage des épreuves sur papier salé. C’est pourquoi les deux albums présentaient dans leur couleur et leur matière de grandes différences, encore accentuées par le virage à l’or des épreuves sur papier albuminé des Ruines américaines.

L’empereur pouvait constater maintenant combien ce pays était moderne, bien éloigné d’une terre sauvage vivant à l’état de nature, comme on le croyait en Europe. Charnay n’était pas le premier Français à être venu au Mexique avec une chambre. Lors de son voyage de 1842 à 1847, Théodore Tiffereau avait oublié les ruines, mais il avait rapporté des daguerréotypes qui montraient des vues d’installations portuaires, des villages, des mines, des églises, une chaumière indienne et même plusieurs portraits de natifs. Le long séjour de Charnay à Mexico pour la préparation de l’expédition archéologique lui avait permis de visiter la ville et ses environs. Puebla, la seconde ville du pays, la plus propre et la mieux bâtie, étalait ses clochers et regardait mélancoliquement les pics lointains du Popocatépetl et de l’Ixtaccihuatl. À Mexico, la longue rue Santa Isabel semblait s’ouvrir vers les terres promises par la Dirección general del ferrocarril de Veracruz al Pacífico. La ville, bien tenue, s’aérait dans ses paseos, l’eau y venait par un aqueduc. Son Colegio de la Minería était un centre scientifique réputé. Il y avait un air européen. Le patio de la Merced rappelait le style grenadin de l’Alhambra. Le centre de la ville était « presque français ».

Avant d’arriver à Mexico, Charnay était passé par les États-Unis et aussi par le Québec ; ainsi, avant de fermer l’album, l’empereur put-il méditer devant des vues américaines. Ces somptueuses chutes du Niagara, que l’on voyait pour la première fois dans un format digne de leur violente grandeur, allaient devenir la matrice du paysage américain. Pour l’empereur, une nature toujours victorieuse dont la force se renouvelait sans cesse, emportant tout dans sa blanche buée.

M.-C. S.-G.

© Biliothèque nationale de France

Chute du Niagara vue du côté américain

Au printemps 1861, Charnay avait offert à l’empereur deux albums, les Ruines américaines et l’Album fotográfico mexicano. Curieusement, le calendrier aztèque, ce précieux monument de l’antiquité indienne, emblème de sa maîtrise du temps qui posait avantageusement le Nouveau Monde face au Vieux Continent, ne se trouvait pas dans le premier. Charnay, qui le composa à son retour à Paris, ne jugea pas utile de joindre cette photographie puisqu’elle se trouvait déjà dans le second.

Les épreuves photographiques de l’Album fotográfico mexicano avaient été rapportées de Mexico avec les feuilles de légendes de l’éminent historien mexicain Manuel Orozco y Berra (1816-1881) qui les accompagnaient. À l’automne 1860, en effet, l’album avait été publié chez l’éditeur Julio Michaud. Un jeune homme d’origine française, Louis Goupil, avait aidé Charnay pour le tirage des épreuves sur papier salé. C’est pourquoi les deux albums présentaient dans leur couleur et leur matière de grandes différences, encore accentuées par le virage à l’or des épreuves sur papier albuminé des Ruines américaines.

L’empereur pouvait constater maintenant combien ce pays était moderne, bien éloigné d’une terre sauvage vivant à l’état de nature, comme on le croyait en Europe. Charnay n’était pas le premier Français à être venu au Mexique avec une chambre. Lors de son voyage de 1842 à 1847, Théodore Tiffereau avait oublié les ruines, mais il avait rapporté des daguerréotypes qui montraient des vues d’installations portuaires, des villages, des mines, des églises, une chaumière indienne et même plusieurs portraits de natifs. Le long séjour de Charnay à Mexico pour la préparation de l’expédition archéologique lui avait permis de visiter la ville et ses environs. Puebla, la seconde ville du pays, la plus propre et la mieux bâtie, étalait ses clochers et regardait mélancoliquement les pics lointains du Popocatépetl et de l’Ixtaccihuatl. À Mexico, la longue rue Santa Isabel semblait s’ouvrir vers les terres promises par la Dirección general del ferrocarril de Veracruz al Pacífico. La ville, bien tenue, s’aérait dans ses paseos, l’eau y venait par un aqueduc. Son Colegio de la Minería était un centre scientifique réputé. Il y avait un air européen. Le patio de la Merced rappelait le style grenadin de l’Alhambra. Le centre de la ville était « presque français ».

Avant d’arriver à Mexico, Charnay était passé par les États-Unis et aussi par le Québec ; ainsi, avant de fermer l’album, l’empereur put-il méditer devant des vues américaines. Ces somptueuses chutes du Niagara, que l’on voyait pour la première fois dans un format digne de leur violente grandeur, allaient devenir la matrice du paysage américain. Pour l’empereur, une nature toujours victorieuse dont la force se renouvelait sans cesse, emportant tout dans sa blanche buée.

M.-C. S.-G.

© Biliothèque nationale de France

Merida. Capitale du Yucatan. Souvenir du Vendredi saint

« Peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention européenne au Mexique permettra de déchirer les voiles qui couvrent l’histoire de cette belle contrée. M. Charnay a rendu un service signalé à l’étude de l’archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers mille périls et aux dépens de sa fortune privée. » Pour la première fois, on pouvait voir les ruines précolombiennes dans toute leur majesté.

Lorsqu’il partit à la recherche des ruines américaines, Désiré Charnay était inconnu du monde de l’archéologie et de la photographie. Sa fascination venait de la lecture des Incidents of Travel in Yucatan du très populaire archéologue américain John L. Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood pris lors de l’expédition de 1841. Enseignant à La Nouvelle-Orléans au début des années 1850, il revint en France. « Attribuant l’indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu’on ne pût récuser l’exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin. »

Le Traité de Photographie sur collodion de Van Monckoven lui sert de manuel, puis, ayant obtenu une mission du ministre des Beaux-Arts, il quitte Paris au printemps 1857. Huit mois se passent aux États-Unis et au Québec avant son arrivée, fin novembre, à Mexico avec mille huit cents kilos de bagage. Une dizaine de mois vont être nécessaires à la préparation de l’expédition. Las, c’est la révolution et il fait chaud ! Les bagages ont du mal à suivre, aussi le photographe doit-il souvent improviser avec les produits locaux. L’émulsion se montre capricieuse, tout s’efface, à Mitla il est obligé de tout refaire en cinq jours. Encore faudra-t-il adapter les recettes à la chaleur car le collodion sèche trop vite et n’arrive pas jusqu’au bas du verre. À Palenque, l’obligation d’utiliser du papier ioduré au lieu du verre ne donnera qu’un très médiocre résultat pour la saisie des inscriptions. Et les Indiens se font prier pour nettoyer les herbes des façades et couper les arbres. Les clichés sont brisés, les notes volées, les chambres confisquées par les autorités qui, à Veracruz, prennent le photographe pour un conspirateur. L’intervention de Juárez arrangera un peu les choses et c’est une troupe de vingt-cinq soldats et Indiens qui se dirigera vers le site d’Uxmal.

Le résultat est splendide : rigueur de la méthode, ampleur des formats, modulation des ombres et des lumières. La visite des sites de Mitla, Chichen-Itza et Uxmal est méthodique, les monuments étant pris sur toutes leurs faces et même de l’intérieur. Ici, le choix d’une ligne de fuite donne de la profondeur, du relief au décor, et, lorsque les fûts monolithes de la salle principale du Grand Palais de Mitla viennent barrer le cliché, on a une sensation de brute monumentalité, encore accentuée par la petitesse de l’échelle humaine. Là, pour les bâtiments tout en longueur comme le Grand Palais de Mitla, le problème du rendu à la fois de la structure architecturale et de la riche décoration est résolu par l’utilisation du panorama. À Uxmal, la maison du Nain rend compte de cette typologie si caractéristique de l’architecture maya, le temple élevé sur une pyramide à degrés. Au début de l’expédition, en 1859 à Mitla, le regard embrasse les façades d’un peu loin, laissant du paysage à l’entour, puis, peu à peu, se rapproche pour aller, en 1860 à Uxmal, saisir un détail de l’ornementation. Le cadrage fait surgir dramatiquement de l’ombre et de l’effroi la gigantesque figure humaine d’Izamal.

De retour à Paris en février 1861, Charnay offre à Napoléon III l’album des Ruines américaines. Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza. Uxmal, un album luxueux préparé spécialement pour lui. Les photographies, virées à l’or et avant recadrage, sont celles qui composeront l’édition de 1862 accompagnée des textes de Viollet-le-Duc et de Charnay, sauf deux planches. L’une d’elle, qui semble incongrue, une très rare et sublime procession du Vendredi saint à Mérida, digne de Séville, montre en fait que ces ruines majestueuses et sauvages se trouvent bien dans un pays latin ; ne faut-il pas le soustraire à « l’engloutissement de la civilisation américaine » ?

M.-C. S.-G.

© Biliothèque nationale de France

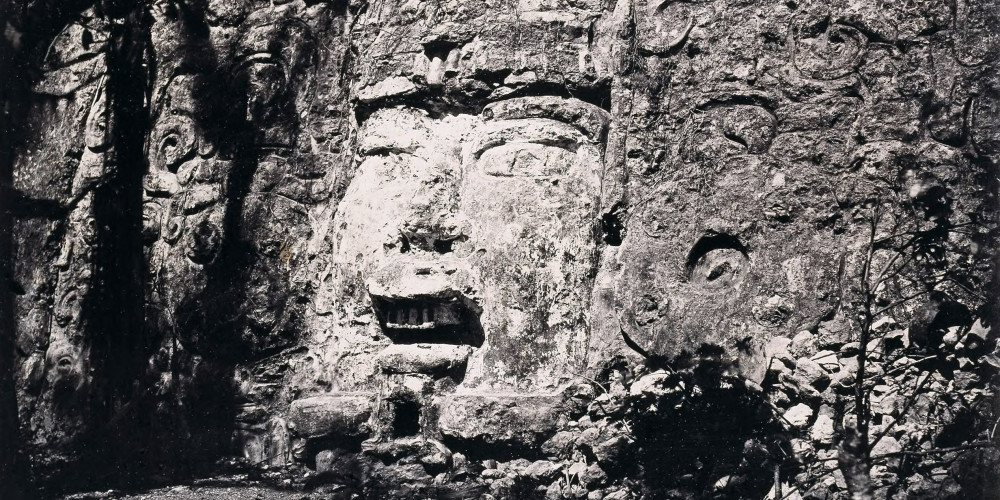

Izamal. Tête gigantesque sur la base d’une pyramide

« Peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention européenne au Mexique permettra de déchirer les voiles qui couvrent l’histoire de cette belle contrée. M. Charnay a rendu un service signalé à l’étude de l’archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers mille périls et aux dépens de sa fortune privée. » Pour la première fois, on pouvait voir les ruines précolombiennes dans toute leur majesté.

Lorsqu’il partit à la recherche des ruines américaines, Désiré Charnay était inconnu du monde de l’archéologie et de la photographie. Sa fascination venait de la lecture des Incidents of Travel in Yucatan du très populaire archéologue américain John L. Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood pris lors de l’expédition de 1841. Enseignant à La Nouvelle-Orléans au début des années 1850, il revint en France. « Attribuant l’indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu’on ne pût récuser l’exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin. »

Le Traité de Photographie sur collodion de Van Monckoven lui sert de manuel, puis, ayant obtenu une mission du ministre des Beaux-Arts, il quitte Paris au printemps 1857. Huit mois se passent aux États-Unis et au Québec avant son arrivée, fin novembre, à Mexico avec mille huit cents kilos de bagage. Une dizaine de mois vont être nécessaires à la préparation de l’expédition. Las, c’est la révolution et il fait chaud ! Les bagages ont du mal à suivre, aussi le photographe doit-il souvent improviser avec les produits locaux. L’émulsion se montre capricieuse, tout s’efface, à Mitla il est obligé de tout refaire en cinq jours. Encore faudra-t-il adapter les recettes à la chaleur car le collodion sèche trop vite et n’arrive pas jusqu’au bas du verre. À Palenque, l’obligation d’utiliser du papier ioduré au lieu du verre ne donnera qu’un très médiocre résultat pour la saisie des inscriptions. Et les Indiens se font prier pour nettoyer les herbes des façades et couper les arbres. Les clichés sont brisés, les notes volées, les chambres confisquées par les autorités qui, à Veracruz, prennent le photographe pour un conspirateur. L’intervention de Juárez arrangera un peu les choses et c’est une troupe de vingt-cinq soldats et Indiens qui se dirigera vers le site d’Uxmal.

Le résultat est splendide : rigueur de la méthode, ampleur des formats, modulation des ombres et des lumières. La visite des sites de Mitla, Chichen-Itza et Uxmal est méthodique, les monuments étant pris sur toutes leurs faces et même de l’intérieur. Ici, le choix d’une ligne de fuite donne de la profondeur, du relief au décor, et, lorsque les fûts monolithes de la salle principale du Grand Palais de Mitla viennent barrer le cliché, on a une sensation de brute monumentalité, encore accentuée par la petitesse de l’échelle humaine. Là, pour les bâtiments tout en longueur comme le Grand Palais de Mitla, le problème du rendu à la fois de la structure architecturale et de la riche décoration est résolu par l’utilisation du panorama. À Uxmal, la maison du Nain rend compte de cette typologie si caractéristique de l’architecture maya, le temple élevé sur une pyramide à degrés. Au début de l’expédition, en 1859 à Mitla, le regard embrasse les façades d’un peu loin, laissant du paysage à l’entour, puis, peu à peu, se rapproche pour aller, en 1860 à Uxmal, saisir un détail de l’ornementation. Le cadrage fait surgir dramatiquement de l’ombre et de l’effroi la gigantesque figure humaine d’Izamal.

De retour à Paris en février 1861, Charnay offre à Napoléon III l’album des Ruines américaines. Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza. Uxmal, un album luxueux préparé spécialement pour lui. Les photographies, virées à l’or et avant recadrage, sont celles qui composeront l’édition de 1862 accompagnée des textes de Viollet-le-Duc et de Charnay, sauf deux planches. L’une d’elle, qui semble incongrue, une très rare et sublime procession du Vendredi saint à Mérida, digne de Séville, montre en fait que ces ruines majestueuses et sauvages se trouvent bien dans un pays latin ; ne faut-il pas le soustraire à « l’engloutissement de la civilisation américaine » ?

M.-C. S.-G.

Mots-clés

© Biliothèque nationale de France

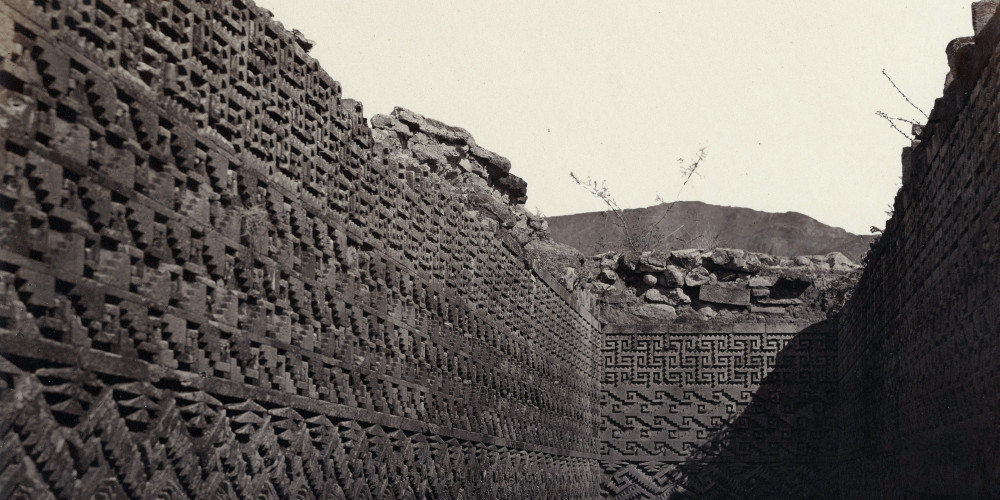

Mitla. Intérieur d’une salle. Longueur 18 m, largeur 2 m 70

« Peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention européenne au Mexique permettra de déchirer les voiles qui couvrent l’histoire de cette belle contrée. M. Charnay a rendu un service signalé à l’étude de l’archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers mille périls et aux dépens de sa fortune privée. » Pour la première fois, on pouvait voir les ruines précolombiennes dans toute leur majesté.

Lorsqu’il partit à la recherche des ruines américaines, Désiré Charnay était inconnu du monde de l’archéologie et de la photographie. Sa fascination venait de la lecture des Incidents of Travel in Yucatan du très populaire archéologue américain John L. Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood pris lors de l’expédition de 1841. Enseignant à La Nouvelle-Orléans au début des années 1850, il revint en France. « Attribuant l’indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu’on ne pût récuser l’exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin. »

Le Traité de Photographie sur collodion de Van Monckoven lui sert de manuel, puis, ayant obtenu une mission du ministre des Beaux-Arts, il quitte Paris au printemps 1857. Huit mois se passent aux États-Unis et au Québec avant son arrivée, fin novembre, à Mexico avec mille huit cents kilos de bagage. Une dizaine de mois vont être nécessaires à la préparation de l’expédition. Las, c’est la révolution et il fait chaud ! Les bagages ont du mal à suivre, aussi le photographe doit-il souvent improviser avec les produits locaux. L’émulsion se montre capricieuse, tout s’efface, à Mitla il est obligé de tout refaire en cinq jours. Encore faudra-t-il adapter les recettes à la chaleur car le collodion sèche trop vite et n’arrive pas jusqu’au bas du verre. À Palenque, l’obligation d’utiliser du papier ioduré au lieu du verre ne donnera qu’un très médiocre résultat pour la saisie des inscriptions. Et les Indiens se font prier pour nettoyer les herbes des façades et couper les arbres. Les clichés sont brisés, les notes volées, les chambres confisquées par les autorités qui, à Veracruz, prennent le photographe pour un conspirateur. L’intervention de Juárez arrangera un peu les choses et c’est une troupe de vingt-cinq soldats et Indiens qui se dirigera vers le site d’Uxmal.

Le résultat est splendide : rigueur de la méthode, ampleur des formats, modulation des ombres et des lumières. La visite des sites de Mitla, Chichen-Itza et Uxmal est méthodique, les monuments étant pris sur toutes leurs faces et même de l’intérieur. Ici, le choix d’une ligne de fuite donne de la profondeur, du relief au décor, et, lorsque les fûts monolithes de la salle principale du Grand Palais de Mitla viennent barrer le cliché, on a une sensation de brute monumentalité, encore accentuée par la petitesse de l’échelle humaine. Là, pour les bâtiments tout en longueur comme le Grand Palais de Mitla, le problème du rendu à la fois de la structure architecturale et de la riche décoration est résolu par l’utilisation du panorama. À Uxmal, la maison du Nain rend compte de cette typologie si caractéristique de l’architecture maya, le temple élevé sur une pyramide à degrés. Au début de l’expédition, en 1859 à Mitla, le regard embrasse les façades d’un peu loin, laissant du paysage à l’entour, puis, peu à peu, se rapproche pour aller, en 1860 à Uxmal, saisir un détail de l’ornementation. Le cadrage fait surgir dramatiquement de l’ombre et de l’effroi la gigantesque figure humaine d’Izamal.

De retour à Paris en février 1861, Charnay offre à Napoléon III l’album des Ruines américaines. Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza. Uxmal, un album luxueux préparé spécialement pour lui. Les photographies, virées à l’or et avant recadrage, sont celles qui composeront l’édition de 1862 accompagnée des textes de Viollet-le-Duc et de Charnay, sauf deux planches. L’une d’elle, qui semble incongrue, une très rare et sublime procession du Vendredi saint à Mérida, digne de Séville, montre en fait que ces ruines majestueuses et sauvages se trouvent bien dans un pays latin ; ne faut-il pas le soustraire à « l’engloutissement de la civilisation américaine » ?

M.-C. S.-G.

© Biliothèque nationale de France

Mitla. Intérieur de la maison du Curé

« Peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention européenne au Mexique permettra de déchirer les voiles qui couvrent l’histoire de cette belle contrée. M. Charnay a rendu un service signalé à l’étude de l’archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers mille périls et aux dépens de sa fortune privée. » Pour la première fois, on pouvait voir les ruines précolombiennes dans toute leur majesté.

Lorsqu’il partit à la recherche des ruines américaines, Désiré Charnay était inconnu du monde de l’archéologie et de la photographie. Sa fascination venait de la lecture des Incidents of Travel in Yucatan du très populaire archéologue américain John L. Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood pris lors de l’expédition de 1841. Enseignant à La Nouvelle-Orléans au début des années 1850, il revint en France. « Attribuant l’indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu’on ne pût récuser l’exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin. »

Le Traité de Photographie sur collodion de Van Monckoven lui sert de manuel, puis, ayant obtenu une mission du ministre des Beaux-Arts, il quitte Paris au printemps 1857. Huit mois se passent aux États-Unis et au Québec avant son arrivée, fin novembre, à Mexico avec mille huit cents kilos de bagage. Une dizaine de mois vont être nécessaires à la préparation de l’expédition. Las, c’est la révolution et il fait chaud ! Les bagages ont du mal à suivre, aussi le photographe doit-il souvent improviser avec les produits locaux. L’émulsion se montre capricieuse, tout s’efface, à Mitla il est obligé de tout refaire en cinq jours. Encore faudra-t-il adapter les recettes à la chaleur car le collodion sèche trop vite et n’arrive pas jusqu’au bas du verre. À Palenque, l’obligation d’utiliser du papier ioduré au lieu du verre ne donnera qu’un très médiocre résultat pour la saisie des inscriptions. Et les Indiens se font prier pour nettoyer les herbes des façades et couper les arbres. Les clichés sont brisés, les notes volées, les chambres confisquées par les autorités qui, à Veracruz, prennent le photographe pour un conspirateur. L’intervention de Juárez arrangera un peu les choses et c’est une troupe de vingt-cinq soldats et Indiens qui se dirigera vers le site d’Uxmal.

Le résultat est splendide : rigueur de la méthode, ampleur des formats, modulation des ombres et des lumières. La visite des sites de Mitla, Chichen-Itza et Uxmal est méthodique, les monuments étant pris sur toutes leurs faces et même de l’intérieur. Ici, le choix d’une ligne de fuite donne de la profondeur, du relief au décor, et, lorsque les fûts monolithes de la salle principale du Grand Palais de Mitla viennent barrer le cliché, on a une sensation de brute monumentalité, encore accentuée par la petitesse de l’échelle humaine. Là, pour les bâtiments tout en longueur comme le Grand Palais de Mitla, le problème du rendu à la fois de la structure architecturale et de la riche décoration est résolu par l’utilisation du panorama. À Uxmal, la maison du Nain rend compte de cette typologie si caractéristique de l’architecture maya, le temple élevé sur une pyramide à degrés. Au début de l’expédition, en 1859 à Mitla, le regard embrasse les façades d’un peu loin, laissant du paysage à l’entour, puis, peu à peu, se rapproche pour aller, en 1860 à Uxmal, saisir un détail de l’ornementation. Le cadrage fait surgir dramatiquement de l’ombre et de l’effroi la gigantesque figure humaine d’Izamal.

De retour à Paris en février 1861, Charnay offre à Napoléon III l’album des Ruines américaines. Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza. Uxmal, un album luxueux préparé spécialement pour lui. Les photographies, virées à l’or et avant recadrage, sont celles qui composeront l’édition de 1862 accompagnée des textes de Viollet-le-Duc et de Charnay, sauf deux planches. L’une d’elle, qui semble incongrue, une très rare et sublime procession du Vendredi saint à Mérida, digne de Séville, montre en fait que ces ruines majestueuses et sauvages se trouvent bien dans un pays latin ; ne faut-il pas le soustraire à « l’engloutissement de la civilisation américaine » ?

M.-C. S.-G.

© Biliothèque nationale de France

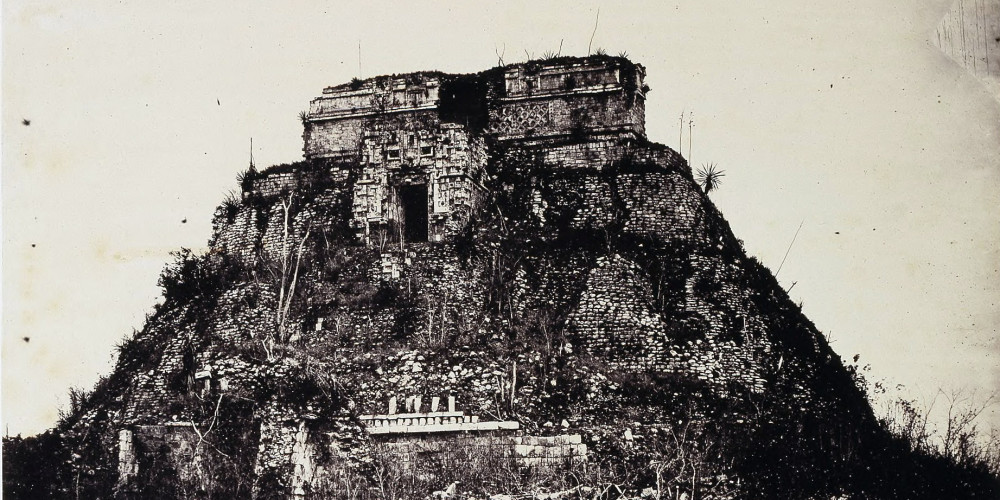

Uxmal. La maison du Nain

« Peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention européenne au Mexique permettra de déchirer les voiles qui couvrent l’histoire de cette belle contrée. M. Charnay a rendu un service signalé à l’étude de l’archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers mille périls et aux dépens de sa fortune privée. » Pour la première fois, on pouvait voir les ruines précolombiennes dans toute leur majesté.

Lorsqu’il partit à la recherche des ruines américaines, Désiré Charnay était inconnu du monde de l’archéologie et de la photographie. Sa fascination venait de la lecture des Incidents of Travel in Yucatan du très populaire archéologue américain John L. Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood pris lors de l’expédition de 1841. Enseignant à La Nouvelle-Orléans au début des années 1850, il revint en France. « Attribuant l’indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu’on ne pût récuser l’exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin. »

Le Traité de Photographie sur collodion de Van Monckoven lui sert de manuel, puis, ayant obtenu une mission du ministre des Beaux-Arts, il quitte Paris au printemps 1857. Huit mois se passent aux États-Unis et au Québec avant son arrivée, fin novembre, à Mexico avec mille huit cents kilos de bagage. Une dizaine de mois vont être nécessaires à la préparation de l’expédition. Las, c’est la révolution et il fait chaud ! Les bagages ont du mal à suivre, aussi le photographe doit-il souvent improviser avec les produits locaux. L’émulsion se montre capricieuse, tout s’efface, à Mitla il est obligé de tout refaire en cinq jours. Encore faudra-t-il adapter les recettes à la chaleur car le collodion sèche trop vite et n’arrive pas jusqu’au bas du verre. À Palenque, l’obligation d’utiliser du papier ioduré au lieu du verre ne donnera qu’un très médiocre résultat pour la saisie des inscriptions. Et les Indiens se font prier pour nettoyer les herbes des façades et couper les arbres. Les clichés sont brisés, les notes volées, les chambres confisquées par les autorités qui, à Veracruz, prennent le photographe pour un conspirateur. L’intervention de Juárez arrangera un peu les choses et c’est une troupe de vingt-cinq soldats et Indiens qui se dirigera vers le site d’Uxmal.

Le résultat est splendide : rigueur de la méthode, ampleur des formats, modulation des ombres et des lumières. La visite des sites de Mitla, Chichen-Itza et Uxmal est méthodique, les monuments étant pris sur toutes leurs faces et même de l’intérieur. Ici, le choix d’une ligne de fuite donne de la profondeur, du relief au décor, et, lorsque les fûts monolithes de la salle principale du Grand Palais de Mitla viennent barrer le cliché, on a une sensation de brute monumentalité, encore accentuée par la petitesse de l’échelle humaine. Là, pour les bâtiments tout en longueur comme le Grand Palais de Mitla, le problème du rendu à la fois de la structure architecturale et de la riche décoration est résolu par l’utilisation du panorama. À Uxmal, la maison du Nain rend compte de cette typologie si caractéristique de l’architecture maya, le temple élevé sur une pyramide à degrés. Au début de l’expédition, en 1859 à Mitla, le regard embrasse les façades d’un peu loin, laissant du paysage à l’entour, puis, peu à peu, se rapproche pour aller, en 1860 à Uxmal, saisir un détail de l’ornementation. Le cadrage fait surgir dramatiquement de l’ombre et de l’effroi la gigantesque figure humaine d’Izamal.

De retour à Paris en février 1861, Charnay offre à Napoléon III l’album des Ruines américaines. Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza. Uxmal, un album luxueux préparé spécialement pour lui. Les photographies, virées à l’or et avant recadrage, sont celles qui composeront l’édition de 1862 accompagnée des textes de Viollet-le-Duc et de Charnay, sauf deux planches. L’une d’elle, qui semble incongrue, une très rare et sublime procession du Vendredi saint à Mérida, digne de Séville, montre en fait que ces ruines majestueuses et sauvages se trouvent bien dans un pays latin ; ne faut-il pas le soustraire à « l’engloutissement de la civilisation américaine » ?

M.-C. S.-G.

Mots-clés

© Biliothèque nationale de France

Chichen Itza. Façade de l’aile gauche du palais des Nonnes

« Peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention européenne au Mexique permettra de déchirer les voiles qui couvrent l’histoire de cette belle contrée. M. Charnay a rendu un service signalé à l’étude de l’archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers mille périls et aux dépens de sa fortune privée. » Pour la première fois, on pouvait voir les ruines précolombiennes dans toute leur majesté.

Lorsqu’il partit à la recherche des ruines américaines, Désiré Charnay était inconnu du monde de l’archéologie et de la photographie. Sa fascination venait de la lecture des Incidents of Travel in Yucatan du très populaire archéologue américain John L. Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood pris lors de l’expédition de 1841. Enseignant à La Nouvelle-Orléans au début des années 1850, il revint en France. « Attribuant l’indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu’on ne pût récuser l’exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin. »

Le Traité de Photographie sur collodion de Van Monckoven lui sert de manuel, puis, ayant obtenu une mission du ministre des Beaux-Arts, il quitte Paris au printemps 1857. Huit mois se passent aux États-Unis et au Québec avant son arrivée, fin novembre, à Mexico avec mille huit cents kilos de bagage. Une dizaine de mois vont être nécessaires à la préparation de l’expédition. Las, c’est la révolution et il fait chaud ! Les bagages ont du mal à suivre, aussi le photographe doit-il souvent improviser avec les produits locaux. L’émulsion se montre capricieuse, tout s’efface, à Mitla il est obligé de tout refaire en cinq jours. Encore faudra-t-il adapter les recettes à la chaleur car le collodion sèche trop vite et n’arrive pas jusqu’au bas du verre. À Palenque, l’obligation d’utiliser du papier ioduré au lieu du verre ne donnera qu’un très médiocre résultat pour la saisie des inscriptions. Et les Indiens se font prier pour nettoyer les herbes des façades et couper les arbres. Les clichés sont brisés, les notes volées, les chambres confisquées par les autorités qui, à Veracruz, prennent le photographe pour un conspirateur. L’intervention de Juárez arrangera un peu les choses et c’est une troupe de vingt-cinq soldats et Indiens qui se dirigera vers le site d’Uxmal.

Le résultat est splendide : rigueur de la méthode, ampleur des formats, modulation des ombres et des lumières. La visite des sites de Mitla, Chichen-Itza et Uxmal est méthodique, les monuments étant pris sur toutes leurs faces et même de l’intérieur. Ici, le choix d’une ligne de fuite donne de la profondeur, du relief au décor, et, lorsque les fûts monolithes de la salle principale du Grand Palais de Mitla viennent barrer le cliché, on a une sensation de brute monumentalité, encore accentuée par la petitesse de l’échelle humaine. Là, pour les bâtiments tout en longueur comme le Grand Palais de Mitla, le problème du rendu à la fois de la structure architecturale et de la riche décoration est résolu par l’utilisation du panorama. À Uxmal, la maison du Nain rend compte de cette typologie si caractéristique de l’architecture maya, le temple élevé sur une pyramide à degrés. Au début de l’expédition, en 1859 à Mitla, le regard embrasse les façades d’un peu loin, laissant du paysage à l’entour, puis, peu à peu, se rapproche pour aller, en 1860 à Uxmal, saisir un détail de l’ornementation. Le cadrage fait surgir dramatiquement de l’ombre et de l’effroi la gigantesque figure humaine d’Izamal.

De retour à Paris en février 1861, Charnay offre à Napoléon III l’album des Ruines américaines. Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza. Uxmal, un album luxueux préparé spécialement pour lui. Les photographies, virées à l’or et avant recadrage, sont celles qui composeront l’édition de 1862 accompagnée des textes de Viollet-le-Duc et de Charnay, sauf deux planches. L’une d’elle, qui semble incongrue, une très rare et sublime procession du Vendredi saint à Mérida, digne de Séville, montre en fait que ces ruines majestueuses et sauvages se trouvent bien dans un pays latin ; ne faut-il pas le soustraire à « l’engloutissement de la civilisation américaine » ?

M.-C. S.-G.

Mots-clés

© Biliothèque nationale de France

Chichen Itza. Façade principale du palais des Nonnes

« Peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention européenne au Mexique permettra de déchirer les voiles qui couvrent l’histoire de cette belle contrée. M. Charnay a rendu un service signalé à l’étude de l’archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers mille périls et aux dépens de sa fortune privée. » Pour la première fois, on pouvait voir les ruines précolombiennes dans toute leur majesté.

Lorsqu’il partit à la recherche des ruines américaines, Désiré Charnay était inconnu du monde de l’archéologie et de la photographie. Sa fascination venait de la lecture des Incidents of Travel in Yucatan du très populaire archéologue américain John L. Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood pris lors de l’expédition de 1841. Enseignant à La Nouvelle-Orléans au début des années 1850, il revint en France. « Attribuant l’indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu’on ne pût récuser l’exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin. »

Le Traité de Photographie sur collodion de Van Monckoven lui sert de manuel, puis, ayant obtenu une mission du ministre des Beaux-Arts, il quitte Paris au printemps 1857. Huit mois se passent aux États-Unis et au Québec avant son arrivée, fin novembre, à Mexico avec mille huit cents kilos de bagage. Une dizaine de mois vont être nécessaires à la préparation de l’expédition. Las, c’est la révolution et il fait chaud ! Les bagages ont du mal à suivre, aussi le photographe doit-il souvent improviser avec les produits locaux. L’émulsion se montre capricieuse, tout s’efface, à Mitla il est obligé de tout refaire en cinq jours. Encore faudra-t-il adapter les recettes à la chaleur car le collodion sèche trop vite et n’arrive pas jusqu’au bas du verre. À Palenque, l’obligation d’utiliser du papier ioduré au lieu du verre ne donnera qu’un très médiocre résultat pour la saisie des inscriptions. Et les Indiens se font prier pour nettoyer les herbes des façades et couper les arbres. Les clichés sont brisés, les notes volées, les chambres confisquées par les autorités qui, à Veracruz, prennent le photographe pour un conspirateur. L’intervention de Juárez arrangera un peu les choses et c’est une troupe de vingt-cinq soldats et Indiens qui se dirigera vers le site d’Uxmal.

Le résultat est splendide : rigueur de la méthode, ampleur des formats, modulation des ombres et des lumières. La visite des sites de Mitla, Chichen-Itza et Uxmal est méthodique, les monuments étant pris sur toutes leurs faces et même de l’intérieur. Ici, le choix d’une ligne de fuite donne de la profondeur, du relief au décor, et, lorsque les fûts monolithes de la salle principale du Grand Palais de Mitla viennent barrer le cliché, on a une sensation de brute monumentalité, encore accentuée par la petitesse de l’échelle humaine. Là, pour les bâtiments tout en longueur comme le Grand Palais de Mitla, le problème du rendu à la fois de la structure architecturale et de la riche décoration est résolu par l’utilisation du panorama. À Uxmal, la maison du Nain rend compte de cette typologie si caractéristique de l’architecture maya, le temple élevé sur une pyramide à degrés. Au début de l’expédition, en 1859 à Mitla, le regard embrasse les façades d’un peu loin, laissant du paysage à l’entour, puis, peu à peu, se rapproche pour aller, en 1860 à Uxmal, saisir un détail de l’ornementation. Le cadrage fait surgir dramatiquement de l’ombre et de l’effroi la gigantesque figure humaine d’Izamal.

De retour à Paris en février 1861, Charnay offre à Napoléon III l’album des Ruines américaines. Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza. Uxmal, un album luxueux préparé spécialement pour lui. Les photographies, virées à l’or et avant recadrage, sont celles qui composeront l’édition de 1862 accompagnée des textes de Viollet-le-Duc et de Charnay, sauf deux planches. L’une d’elle, qui semble incongrue, une très rare et sublime procession du Vendredi saint à Mérida, digne de Séville, montre en fait que ces ruines majestueuses et sauvages se trouvent bien dans un pays latin ; ne faut-il pas le soustraire à « l’engloutissement de la civilisation américaine » ?

M.-C. S.-G.

© Biliothèque nationale de France

Chichen Itza. Bas-relief des Tigres. Palais du Cirque

« Peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention européenne au Mexique permettra de déchirer les voiles qui couvrent l’histoire de cette belle contrée. M. Charnay a rendu un service signalé à l’étude de l’archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers mille périls et aux dépens de sa fortune privée. » Pour la première fois, on pouvait voir les ruines précolombiennes dans toute leur majesté.

Lorsqu’il partit à la recherche des ruines américaines, Désiré Charnay était inconnu du monde de l’archéologie et de la photographie. Sa fascination venait de la lecture des Incidents of Travel in Yucatan du très populaire archéologue américain John L. Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood pris lors de l’expédition de 1841. Enseignant à La Nouvelle-Orléans au début des années 1850, il revint en France. « Attribuant l’indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu’on ne pût récuser l’exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin. »

Le Traité de Photographie sur collodion de Van Monckoven lui sert de manuel, puis, ayant obtenu une mission du ministre des Beaux-Arts, il quitte Paris au printemps 1857. Huit mois se passent aux États-Unis et au Québec avant son arrivée, fin novembre, à Mexico avec mille huit cents kilos de bagage. Une dizaine de mois vont être nécessaires à la préparation de l’expédition. Las, c’est la révolution et il fait chaud ! Les bagages ont du mal à suivre, aussi le photographe doit-il souvent improviser avec les produits locaux. L’émulsion se montre capricieuse, tout s’efface, à Mitla il est obligé de tout refaire en cinq jours. Encore faudra-t-il adapter les recettes à la chaleur car le collodion sèche trop vite et n’arrive pas jusqu’au bas du verre. À Palenque, l’obligation d’utiliser du papier ioduré au lieu du verre ne donnera qu’un très médiocre résultat pour la saisie des inscriptions. Et les Indiens se font prier pour nettoyer les herbes des façades et couper les arbres. Les clichés sont brisés, les notes volées, les chambres confisquées par les autorités qui, à Veracruz, prennent le photographe pour un conspirateur. L’intervention de Juárez arrangera un peu les choses et c’est une troupe de vingt-cinq soldats et Indiens qui se dirigera vers le site d’Uxmal.

Le résultat est splendide : rigueur de la méthode, ampleur des formats, modulation des ombres et des lumières. La visite des sites de Mitla, Chichen-Itza et Uxmal est méthodique, les monuments étant pris sur toutes leurs faces et même de l’intérieur. Ici, le choix d’une ligne de fuite donne de la profondeur, du relief au décor, et, lorsque les fûts monolithes de la salle principale du Grand Palais de Mitla viennent barrer le cliché, on a une sensation de brute monumentalité, encore accentuée par la petitesse de l’échelle humaine. Là, pour les bâtiments tout en longueur comme le Grand Palais de Mitla, le problème du rendu à la fois de la structure architecturale et de la riche décoration est résolu par l’utilisation du panorama. À Uxmal, la maison du Nain rend compte de cette typologie si caractéristique de l’architecture maya, le temple élevé sur une pyramide à degrés. Au début de l’expédition, en 1859 à Mitla, le regard embrasse les façades d’un peu loin, laissant du paysage à l’entour, puis, peu à peu, se rapproche pour aller, en 1860 à Uxmal, saisir un détail de l’ornementation. Le cadrage fait surgir dramatiquement de l’ombre et de l’effroi la gigantesque figure humaine d’Izamal.

De retour à Paris en février 1861, Charnay offre à Napoléon III l’album des Ruines américaines. Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza. Uxmal, un album luxueux préparé spécialement pour lui. Les photographies, virées à l’or et avant recadrage, sont celles qui composeront l’édition de 1862 accompagnée des textes de Viollet-le-Duc et de Charnay, sauf deux planches. L’une d’elle, qui semble incongrue, une très rare et sublime procession du Vendredi saint à Mérida, digne de Séville, montre en fait que ces ruines majestueuses et sauvages se trouvent bien dans un pays latin ; ne faut-il pas le soustraire à « l’engloutissement de la civilisation américaine » ?

M.-C. S.-G.

Mots-clés

© Biliothèque nationale de France

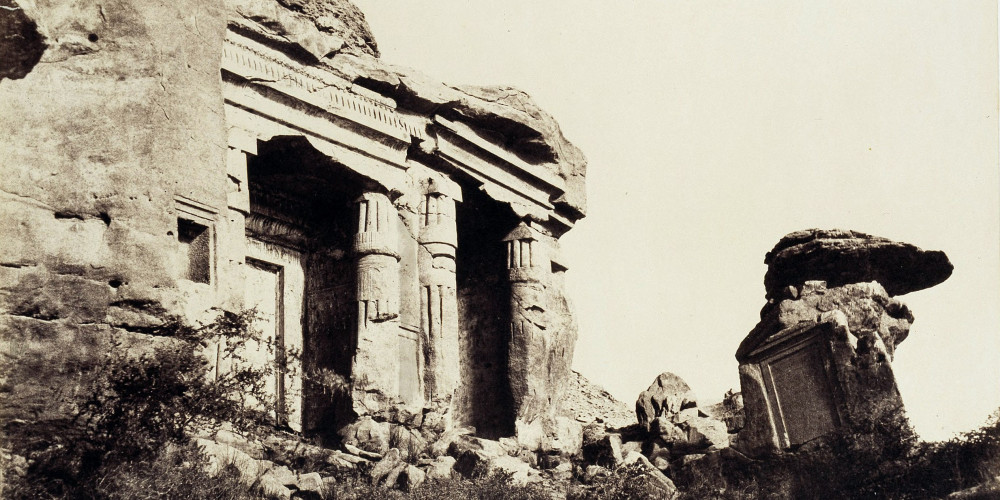

Djebel el Selceleh. Tombeaux Cinquième album, planche VII.

Issu d’une riche famille du Pas-de-Calais, futur député, Louis de Clercq manifesta un intérêt précoce pour l’archéologie. Il aurait aussi été le jeune courrier de Napoléon III en 1859 pendant la guerre d’Italie, portant les dépêches entre Paris et les résidences impériales de Saint-Cloud, Fontainebleau et Compiègne. Au même moment, son beau-frère Alexandre de Boisgelin apprenait par son ami l’archéologue Melchior de Vogüé qu’Emmanuel-Guillaume Rey (1837-1916) cherchait un assistant pour l’accompagner en Orient dans une mission obtenue auprès du ministère de l’Instruction publique. À la fin de l’année 1859, Louis de Clercq sollicita donc auprès de l’administration des Beaux-Arts une mission pour accompagner Rey.

Cette expédition avait pour but d’étudier les châteaux forts des croisés en Syrie, auxquels Guillaume Rey souhaitait consacrer un ouvrage illustré par la photographie. L’archéologue et son photographe quittèrent Paris en août 1859, débarquèrent à Lattaquié et voyagèrent ensemble pendant cinq mois. Ils se quittèrent en janvier 1860 à Jérusalem après avoir réalisé les vues souhaitées par Rey. Celui-ci rédigea alors à l’intention du ministre de l’Instruction publique un rapport décrivant le travail accompli et annonçant la publication des résultats.

Mais de Clercq avait pris goût à la photographie de voyage et à l’archéologie. Il continua son périple pour son propre compte, photographiant Jérusalem, l’Égypte et, pour finir, l’Espagne, dont il souhaitait, à des fins de comparaison, voir les monuments mauresques. Sa vision de l’architecture, servie par les beaux formats de ses tirages et sa maîtrise du négatif sur papier ciré sec, est ample et harmonieuse.

De retour à Paris, il publia à compte d’auteur, à cinquante exemplaires, un monumental ensemble de six tomes en cinq volumes comprenant deux cent vingt-deux tirages. Il « trahissait » donc Rey en exploitant des photographies faites pour lui, même s’il les incluait dans l’ensemble plus vaste et étranger au projet initial qu’était devenu son propre voyage. Dans un article publié tardivement, en 1881, alors qu’il est devenu un très grand collectionneur d’antiquités, il retrace l’historique de cette expédition, en ne se présentant même plus comme un jeune assistant mais comme un archéologue voyageur indépendant : il ne mentionne même pas la présence de Rey, et c’est à peine s’il concède que « les découvertes que j’ai faites ne sont pas demeurées complètement inédites ; j’ai eu le plaisir de les mettre à la disposition de M. E.-G. Rey, qui en a utilisé une partie pour son ouvrage sur l’architecture militaire des croisés ».

Les exemplaires qui furent transmis au château de Fontainebleau par la bibliothèque du Louvre étaient sans doute un don du photographe au souverain qu’il avait servi avant son départ. Malheureusement, dès cette époque, le deuxième album, consacré aux châteaux des croisés, manquait. On imagine mal qu’il ne l’ait pas offert alors que sa mission officielle portait justement sur ce point d’histoire. Avait-il été conservé par l’empereur à titre personnel ou prélevé par un amateur indélicat ? Le même cadeau fait à la Société française de photographie en 1861 par de Clercq participant à l’exposition biennale de la Société, est, lui, resté composé des cinq albums au complet.

S. A.

Mots-clés

© Biliothèque nationale de France

Grenade. Alhambra. Cour des Lions Sixième album, planche XXXVIII

Issu d’une riche famille du Pas-de-Calais, futur député, Louis de Clercq manifesta un intérêt précoce pour l’archéologie. Il aurait aussi été le jeune courrier de Napoléon III en 1859 pendant la guerre d’Italie, portant les dépêches entre Paris et les résidences impériales de Saint-Cloud, Fontainebleau et Compiègne. Au même moment, son beau-frère Alexandre de Boisgelin apprenait par son ami l’archéologue Melchior de Vogüé qu’Emmanuel-Guillaume Rey (1837-1916) cherchait un assistant pour l’accompagner en Orient dans une mission obtenue auprès du ministère de l’Instruction publique. À la fin de l’année 1859, Louis de Clercq sollicita donc auprès de l’administration des Beaux-Arts une mission pour accompagner Rey.

Cette expédition avait pour but d’étudier les châteaux forts des croisés en Syrie, auxquels Guillaume Rey souhaitait consacrer un ouvrage illustré par la photographie. L’archéologue et son photographe quittèrent Paris en août 1859, débarquèrent à Lattaquié et voyagèrent ensemble pendant cinq mois. Ils se quittèrent en janvier 1860 à Jérusalem après avoir réalisé les vues souhaitées par Rey. Celui-ci rédigea alors à l’intention du ministre de l’Instruction publique un rapport décrivant le travail accompli et annonçant la publication des résultats.

Mais de Clercq avait pris goût à la photographie de voyage et à l’archéologie. Il continua son périple pour son propre compte, photographiant Jérusalem, l’Égypte et, pour finir, l’Espagne, dont il souhaitait, à des fins de comparaison, voir les monuments mauresques. Sa vision de l’architecture, servie par les beaux formats de ses tirages et sa maîtrise du négatif sur papier ciré sec, est ample et harmonieuse.

De retour à Paris, il publia à compte d’auteur, à cinquante exemplaires, un monumental ensemble de six tomes en cinq volumes comprenant deux cent vingt-deux tirages. Il « trahissait » donc Rey en exploitant des photographies faites pour lui, même s’il les incluait dans l’ensemble plus vaste et étranger au projet initial qu’était devenu son propre voyage. Dans un article publié tardivement, en 1881, alors qu’il est devenu un très grand collectionneur d’antiquités, il retrace l’historique de cette expédition, en ne se présentant même plus comme un jeune assistant mais comme un archéologue voyageur indépendant : il ne mentionne même pas la présence de Rey, et c’est à peine s’il concède que « les découvertes que j’ai faites ne sont pas demeurées complètement inédites ; j’ai eu le plaisir de les mettre à la disposition de M. E.-G. Rey, qui en a utilisé une partie pour son ouvrage sur l’architecture militaire des croisés ».

Les exemplaires qui furent transmis au château de Fontainebleau par la bibliothèque du Louvre étaient sans doute un don du photographe au souverain qu’il avait servi avant son départ. Malheureusement, dès cette époque, le deuxième album, consacré aux châteaux des croisés, manquait. On imagine mal qu’il ne l’ait pas offert alors que sa mission officielle portait justement sur ce point d’histoire. Avait-il été conservé par l’empereur à titre personnel ou prélevé par un amateur indélicat ? Le même cadeau fait à la Société française de photographie en 1861 par de Clercq participant à l’exposition biennale de la Société, est, lui, resté composé des cinq albums au complet.

S. A.

© Biliothèque nationale de France

Séville. La tour de l’Or Sixième album, planche XIII

Issu d’une riche famille du Pas-de-Calais, futur député, Louis de Clercq manifesta un intérêt précoce pour l’archéologie. Il aurait aussi été le jeune courrier de Napoléon III en 1859 pendant la guerre d’Italie, portant les dépêches entre Paris et les résidences impériales de Saint-Cloud, Fontainebleau et Compiègne. Au même moment, son beau-frère Alexandre de Boisgelin apprenait par son ami l’archéologue Melchior de Vogüé qu’Emmanuel-Guillaume Rey (1837-1916) cherchait un assistant pour l’accompagner en Orient dans une mission obtenue auprès du ministère de l’Instruction publique. À la fin de l’année 1859, Louis de Clercq sollicita donc auprès de l’administration des Beaux-Arts une mission pour accompagner Rey.

Cette expédition avait pour but d’étudier les châteaux forts des croisés en Syrie, auxquels Guillaume Rey souhaitait consacrer un ouvrage illustré par la photographie. L’archéologue et son photographe quittèrent Paris en août 1859, débarquèrent à Lattaquié et voyagèrent ensemble pendant cinq mois. Ils se quittèrent en janvier 1860 à Jérusalem après avoir réalisé les vues souhaitées par Rey. Celui-ci rédigea alors à l’intention du ministre de l’Instruction publique un rapport décrivant le travail accompli et annonçant la publication des résultats.

Mais de Clercq avait pris goût à la photographie de voyage et à l’archéologie. Il continua son périple pour son propre compte, photographiant Jérusalem, l’Égypte et, pour finir, l’Espagne, dont il souhaitait, à des fins de comparaison, voir les monuments mauresques. Sa vision de l’architecture, servie par les beaux formats de ses tirages et sa maîtrise du négatif sur papier ciré sec, est ample et harmonieuse.

De retour à Paris, il publia à compte d’auteur, à cinquante exemplaires, un monumental ensemble de six tomes en cinq volumes comprenant deux cent vingt-deux tirages. Il « trahissait » donc Rey en exploitant des photographies faites pour lui, même s’il les incluait dans l’ensemble plus vaste et étranger au projet initial qu’était devenu son propre voyage. Dans un article publié tardivement, en 1881, alors qu’il est devenu un très grand collectionneur d’antiquités, il retrace l’historique de cette expédition, en ne se présentant même plus comme un jeune assistant mais comme un archéologue voyageur indépendant : il ne mentionne même pas la présence de Rey, et c’est à peine s’il concède que « les découvertes que j’ai faites ne sont pas demeurées complètement inédites ; j’ai eu le plaisir de les mettre à la disposition de M. E.-G. Rey, qui en a utilisé une partie pour son ouvrage sur l’architecture militaire des croisés ».

Les exemplaires qui furent transmis au château de Fontainebleau par la bibliothèque du Louvre étaient sans doute un don du photographe au souverain qu’il avait servi avant son départ. Malheureusement, dès cette époque, le deuxième album, consacré aux châteaux des croisés, manquait. On imagine mal qu’il ne l’ait pas offert alors que sa mission officielle portait justement sur ce point d’histoire. Avait-il été conservé par l’empereur à titre personnel ou prélevé par un amateur indélicat ? Le même cadeau fait à la Société française de photographie en 1861 par de Clercq participant à l’exposition biennale de la Société, est, lui, resté composé des cinq albums au complet.

S. A.

Mots-clés

© Biliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France