-

Vidéo

VidéoQuelles ont été les conséquences de la Renaissance carolingienne ?

-

Article

ArticleL’Europe carolingienne

-

Album

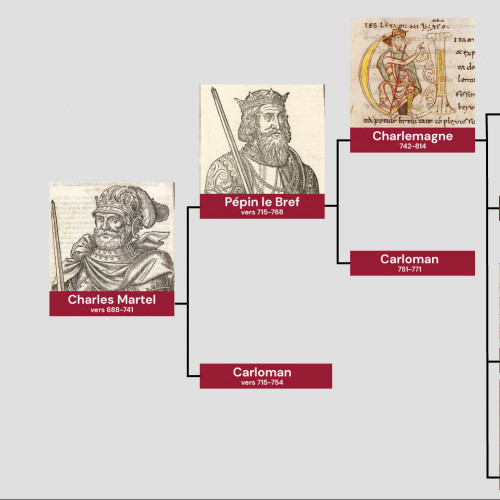

AlbumLa famille carolingienne

-

Article

ArticleLa « Renaissance carolingienne »

-

Vidéo

VidéoLire et écrire sous Charlemagne

-

Article

ArticleReligion et politique sous les Carolingiens

-

Article

ArticleChronologie de la période carolingienne

-

Vidéo

VidéoLa Renaissance carolingienne

Chronologie de la période carolingienne

Bibliothèque nationale de France

Moïse et le peuple d’Israël

Luxueusement illustré d’un grand nombre de peintures, ce manuscrit offre un témoignage exceptionnel sur l’art pictural qui s’est épanoui à la fin de l’Antiquité.

Des éléments tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament se combinent dans cette scène de Moïse lisant les ordonnances du Seigneur au peuple d’Israël, dont le traitement liturgique (tuniques blanches des sept personnages assimilés à des diacres autour de l’autel, offrandes disposées sur l’autel, etc.) évoque la procession de l’offertoire durant la messe.

Les peintures de ce Pentateuque, d’une exceptionnelle richesse narrative, sont d’un grand intérêt pour appréhender les préoccupations théologiques, liturgiques et pastorales de l’époque. Le Pentateuque revêt également une grande importance au regard de la tradition textuelle, car il contient l’une des plus anciennes versions de la Vulgate, avant la révision d’Alcuin.

Le soin avec lequel ce manuscrit a été exécuté, comme le caractère somptueux de sa décoration, suggèrent qu’il a été produit au sein d’un milieu culturel florissant, qui brassait des traditions artistiques variées.

Bibliothèque nationale de France

687

Pépin II de Herstal est maire du palais d’Austrasie et de Neustrie.

714

Mort de Pépin II.

732

Charles Martel bat les Arabes à Moussay, près de Poitiers, le 25 octobre 732.

741

Mort de Charles Martel ; partage du royaume entre ses fils Pépin, Carloman et Griffon.

751

Pépin le Bref est élu roi des Francs sous le nom de Pépin III ; fin de la dynastie mérovingienne.

Denier de Maastricht

Après la mort de Charles Martel, ses fils Pépin, Carloman et Griffon se partagent les territoires, mais Griffon est vite neutralisé et Carloman se retire dans un monastère. Seul au pouvoir dès 747, Pépin III (v. 715-768), surnommé « le Bref » en raison de sa petite taille, gouverne d'abord au nom de Childéric III, qu'il dépose en 751. Fort du soutien pontifical, il est élu roi des Francs et sacré par des évêques à Soissons, avant que le pape Étienne II ne le couronne à Saint-Denis, consolidant ainsi leur alliance. Pépin engage une réforme de son administration et cherche à conquérir l'Aquitaine et l'Est de la Gaule. Il meurt en 768, laissant son royaume à ses deux fils, Charles et Carloman.

Le monnayage est une importante source de revenu. Mais depuis longtemps, les rois mérovingiens ont perdu le monopole de la frappe : chaque évêque, chaque abbé, chaque comte frappaient des deniers d'argent, le seul métal utilisé depuis que la monnaie d'or a disparu de Gaule vers 670. Dans le nord, les sceattas frisons circulent en grand nombre. Devenu roi, Pépin veut mettre fin à cette anarchie. En 755, il édicte au concile de Ver la première règle monétaire des Francs. Il réussit à mettre la main sur l'atelier de Duurstede qui frappait des sceattas frisons. Ainsi crée-t-il une monnaie royale qui se maintiendra pendant des siècles.

Ce dernier porte, au droit, le monogramme RF pour Rex Francorum (roi des Francs) et une croisette au-dessous.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

754

Sacre de Pépin III à Saint-Denis par le pape Étienne II.

756

Chrodegang, évêque de Metz, élabore la règle des chanoines.

768

Mort de Pépin III ; partage du royaume entre ses fils Charlemagne et Carloman.

771

Mort de Carloman ; Charlemagne seul roi des Francs.

Denier de Charlemagne

Fils aîné de Pépin le Bref, Charlemagne (747-814), roi des Francs à partir de 768, règne seul à la mort de son frère Carloman en 771. Roi des Lombards en 774, il entreprend d'élargir son pouvoir vers la Bavière, la Saxe et la Frise, l'Espagne musulmane. Grand administrateur, il s'appuie sur l'Église et gouverne avec des hommes de valeur en réformant les institutions. Son couronnement impérial par le pape en 800 consacre sa domination sur un territoire toujours plus étendu, dont les populations disparates, aux coutumes et aux langues différentes, ont pour point commun leur souverain, à la fois chef militaire, politique et spirituel. Son règne long de 46 années, ses conquêtes, sa législation, sa légende ont profondément marqué l'histoire de l'Occident.

Disparue des monnaies de Pépin, la tête du souverain réapparaît sur les deniers de Charlemagne, mais les variantes de ce profil glabre, couronné de feuillages et vêtu d'une toge, fortement inspiré de modèles byzantins, marquent la volonté du souverain d'affirmer son pouvoir personnel dans l'ensemble du royaume. Ses successeurs, de Louis le Pieux à Charles le Chauve, continuent de faire frapper leurs monnaies de profils qu'il est difficile de présenter comme réalistes, malgré des différences notables de l'un à l'autre.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

772-795

Pontificat d’Hadrien Ier.

774

Charlemagne roi des Lombards.

777

Assemblée de Paderborn.

778

Expédition d’Espagne, défaite de Roncevaux.

Révolte de Widukind en Saxe.

779

Capitulaire d’Herstal (rétablissement de l’ordre dans l’Église et dans l’État, renforcement du pouvoir royal).

781

Pépin roi d’Italie et Louis roi d’Aquitaine.

Rencontre entre Charlemagne et Alcuin à Parme.

781-783

Évangéliaire de Charlemagne.

Fontaine de Vie

Témoin de la rencontre dont la Cour est le foyer entre le monde celte, les apports insulaires et l’héritage romain et byzantin, ce chef-d’œuvre réalisé pour Charlemagne dans l’école du Palais est sans aucun doute l’un des plus précieux et des plus importants manuscrits carolingiens.

Cette représentation de la Fontaine de vie est en tous points remarquables. La force d’expression de la peinture est en partie due à la technique de réalisation, un dessin fortement marqué, rehaussé de couleurs fortes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

783-785

Conquête de la Saxe.

785

Capitulatio de partibus Saxoniae.

787

Deuxième concile de Nicée, qui met fin à l’iconoclasme et rétablit le culte des images dans l’empire byzantin.

Soumission du duc de Bavière Tassilon.

789

Admonitio generalis.

790

Libri Carolini.

Construction du Palais impérial d’Aix-la-Chapelle.

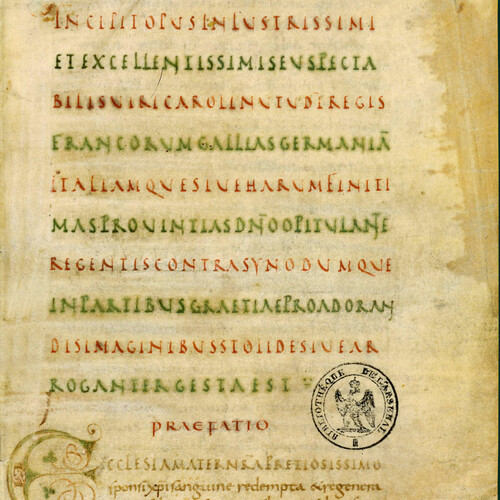

Traité sur les images

La place de l’enluminure dans les manuscrits carolingiens est indissociable de la question des images qui déchirait la chrétienté au 8e siècle. Alors que Rome recourt aux images pour magnifier la Création et la Parole divine, Byzance dénonce l’idolâtrie et récuse officiellement les images. Ce qu’on appelle l’iconoclasme des Byzantins s’érige face à l’iconophilie du pape. Le concile de Nicée tranchera finalement la question en faveur du pape. Entre le refus des images et leur adoration, l’Église franque adopte une position médiane, qui affirme le rôle pédagogique des images. Ce traité sur les images a été commandé par Charlemagne au théologien Théodulfe d’Orléans pour prendre parti contre le rétablissement de l’adoration des images à Byzance prôné par le pape Hadrien Ier lors du second concile de Nicée (787). Son auteur y expose les vertus pédagogiques des images, qui sont destinées à instruire les fidèles et à fixer en eux la mémoire de l’histoire sainte, mais ne sauraient en aucun cas faire l’objet d’idolâtrie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

791-802/803

Guerre contre les Avars.

793

Nouvelle révolte de la Saxe.

794

Concile de Francfort, condamnant l’adoptianisme et l’iconoclasme.

Vers 794

Lettre De litteris colendis.

795-816

Pontificat de Léon III.

797

Capitulare Saxonicum.

799

Charlemagne reçoit le pape Léon III à Paderborn.

800

Couronnement impérial de Charlemagne.

Capitulaire De villis sur l’administration des domaines royaux.

Vers 800

Évangiles de Saint-Médard de Soissons.

Saint Luc

Décoré dans un style antiquisant, le chef-d'œuvre de l'école du Palais frappe autant par l'élégance et la maîtrise de sa mise en page que par l'inventivité et la richesse des grandes peintures et des détails foisonnants qui les accompagnent.

Les peintures à pleine page, comme ici le portrait de l'évangéliste Luc, figuraient déjà dans des manuscrits antérieurs, mais la comparaison témoigne des progrès des peintres depuis l'évangéliaire de Charlemagne, peut-être au contact de modèles byzantins. Elle révèle aussi un sens de l'architecture – colonnes, arcs, architraves, murailles – adapté à la mise en perspective presque théâtrale des thèmes, ainsi qu'un renouvellement des coloris, qui forcent l'admiration.

L'ensemble reflète de manière évidente l'influence byzantine sur la production des artistes gravitant autour de la cour impériale, et exprime aussi le souhait du souverain d'une filiation avec l'Empire romain.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Vers 802-803

Lex Frisionum.

804

Le calife Haroun-al-Rachid offre un éléphant à Charlemagne.

806

À l’assemblée de Thionville, projet du partage de l’Empire entre les trois fils de Charlemagne.

Capitulaire de Nimègue interdisant l’usure.

809

Concile d’Aix et affaire du Filioque.

812

Paix entre Charlemagne et Byzance.

813-818

Conciles réformateurs à Aix-la-Chapelle.

814

Mort de Charlemagne ; Louis le Pieux lui succède.

817

Couronnement impérial de Louis le Pieux.

Solidus ou sou d'or de Louis le Pieux

Suivant la tradition franque, Charlemagne avait prévu le partage de son empire entre ses trois fils. Mais deux meurent prématurément et le survivant, Louis le Pieux (778-840), dit aussi « le Débonnaire », est sacré empereur à Reims en 816 par le pape Étienne IV. Bien qu'il tente une réforme administrative en 823-825, son souci principal est le maintien des frontières existantes : l'empire se trouve menacé par les Normands, apparus sur les côtes vers 800, qui s'engagent dans les terres. Ayant associé au trône son fils aîné, Lothaire, il est confronté, après son remariage et la naissance de Charles le Chauve, à la montée des ambitions et aux intrigues des Grands. Déposé par ses trois fils en octobre 833, rétabli par Louis et Charles en mars 834, il meurt au début de 840 sans avoir réglé sa succession.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ordinatio imperii désignant Lothaire comme successeur de Louis le Pieux, Louis le Germanique recevant la Bavière et Pépin l’Aquitaine.

Réforme du monachisme par Benoît d’Aniane.

819

Remariage de Louis le Pieux avec Judith de Bavière.

822

Assemblée d’Attigny : pénitence générale.

823

Naissance de Charles le Chauve, fils de Louis le Pieux et Judith.

825

Synode de Paris sur l’iconoclasme.

829

Assemblée de Worms.

830

Révolte de Lothaire Ier.

Portrait monétaire de Lothaire Ier

Fils aîné de Louis le Pieux, Lothaire Ier (795-855) revendique, à la mort de son père en 840, l'application de l'Ordinatio imperii de 817, qui l'associait au pouvoir et lui donnait la priorité pour la succession. Mais ayant suscité l'hostilité de nombreux sujets, le conflit est inévitable avec ses frères dont il veut envahir les terres : Louis le Germanique, solidement installé en Bavière, et Charles le Chauve, confiné dans le Sud mais très ambitieux, se liguent contre lui et le battent. Ils imposent en 843 le partage de Verdun qui lui octroie le titre impérial et une Lotharingie, longue et étroite, traversant l'Europe du nord au midi. La mort de Lothaire en 855 entraîne un regain de tensions. Son héritage est partagé entre ses trois fils.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

832-833

Nouvelle révolte de Lothaire ; déposition de Louis le Pieux à Saint-Médard de Soissons.

835

Restauration de Louis le Pieux.

838

Nouveau projet de partage de l’Empire.

839

Assemblée de Worms : nouvelle division de l’Empire entre Lothaire et Charles le Chauve ; Louis le Germanique conserve la Bavière.

840

Mort de Louis le Pieux.

841

Bataille de Fontenay-en-Puisaye : défaite de Lothaire Ier devant Louis le Germanique et Charles le Chauve.

842

Serments de Strasbourg entre Charles le Chauve et Louis le Germanique.

843

Traité de Verdun : partage de l’Empire entre Charles le Chauve (Francie occidentale), Louis le Germanique (Francie orientale) et Lothaire Ier (Lotharingie) qui conserve le titre impérial.

Prise de Nantes par les Normands.

Assemblée de Coulaines : engagements de Charles le Chauve en faveur de l’aristocratie.

844

Conférence de Thionville réunissant les trois fils de Louis le Pieux sous la présidence de Drogon.

Exécution de Bernard de Septimanie, comte de Toulouse, qui s’était opposé à Charles le Chauve.

845

Pillage de Rome par les Arabes ; pillage de Paris par les Normands.

845-846

Première Bible de Charles le Chauve.

Présentation du livre à l’empereur

C’est à Tours, et particulièrement dans cette bible offerte au roi, que les artistes recommencent à illustrer le texte sacré, de façon moderne et originale. La scène de dédicace à l’empereur Charles le Chauve est sans doute la plus ancienne représentation d’un événement de ce genre en Occident. Un poème aide à en comprendre la signification et à en identifier les personnages : Vivien, debout à droite, introduit une procession de onze clercs se développant en arc de cercle aux pieds de l’empereur ; Aregarius, chanoine de Saint-Martin de Tours et peut-être copiste de la Bible, Sigvaldus et Tesmundus viennent de la gauche ; enfin Audradus, l’auteur possible des vers, marche à côté des deux derniers moines, qui portent la Bible enveloppée dans un linge. Accompagné de deux officiers et de deux gardes, Charles est assis sur un trône sous un portique d’or auquel pend un rideau. La main divine le protège du haut du ciel et deux vertus lui tendent une couronne.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

847-855

Pontificat de Léon IV.

848

Sacre de Charles le Chauve à Orléans.

Portrait monétaire de Charles le Chauve

Dernier fils de Louis le Pieux issu d'un remariage, le jeune Charles le Chauve (823-877), politiquement fragile mais très ambitieux, se trouve confiné dans le Sud. En 843, le partage de Verdun lui octroie l'Ouest (Francie et Aquitaine) où il doit asseoir son autorité. Rêvant de reconstituer l'empire à son profit, il annexe la Lotharingie fort du soutien des évêques, mais doit abandonner Aix-la-Chapelle et Metz à son frère Louis le Germanique. Entre-temps, il fait face aux Normands qui ravagent ses terres. C'est en 875 que le pape Jean VIII le couronne empereur à Rome. Les derniers mois de son règne sont marqués par des révoltes permanentes. Sa mort amorce le déclin d'une dynastie condamnée par des successions trop rapprochées et manquant d'énergie.

Biliothèque nationale de France

Biliothèque nationale de France

855

Mort de Lothaire Ier.

856

« Grande invasion » normande.

858

Invasion de la Francie occidentale par Louis de Bavière.

858-867

Pontificat de Nicolas Ier.

859

Concile de Savonnières pour rétablir l’unité du peuple chrétien.

867-872

Pontificat de Hadrien II.

Avant 869

Psautier de Charles le Chauve.

Crucifixion

Ce petit cahier est sans doute le début d’un sacramentaire destiné à Charles le Chauve, qui n’a pas été terminé. Le décor, dû à un très grand artiste, est d’un luxe ornemental et iconographique inégalé. Le T du Te Igitur apparaît comme posé sur un fond vert vif rehaussé de rinceaux dorés, dont l’exubérance rappelle les grandes pages-tapis de la Bible de Saint-Paul hors les murs. Inscrit sur le fond bleu du T, le Christ en croix est surmonté d’une magnifique représentation du soleil et de la lune sous les traits d’un homme illuminé d’une couleur orangée et d’une femme en gris, dans la même mise en scène que sur les ivoires des reliures.

Les nombreux débats théologiques autour de la Passion du Christ et les prises de position des Carolingiens en faveur d’une dimension pédagogique et affective des images ont favorisé l’essor de l’iconographie de la Crucifixion dès la fin du 8e siècle. Celle-ci est abondamment représentée dans les œuvres de l’époque carolingienne. Dans les sacramentaires, on la trouve en tête de la prière Te Igitur qui ouvre le canon de la messe et constitue ainsi, comme le Vere dignum, l’un des temps forts de la décoration de ces manuscrits liturgiques.

Symbole de la croix, l’initiale T revêt ici l’aspect d’un véritable tableau de la Crucifixion. Auréolé d’un nimbe crucifère, le Christ en croix apparaît les yeux ouverts et les traits sereins, à la fois vainqueur et vaincu, mort et toujours vivant. Il est entouré des personnifications du soleil et de la lune dans des disques qui symbolisent la dimension cosmique du Salut. À ses pieds, le serpent évoque son triomphe sur la mort et sur le mal. Cette image invite ainsi le lecteur à contempler l’immortalité et l’éternelle majesté du Christ.

Le champ bleu de la croix est orné aux extrémités d’entrelacs dorés d’où s’échappent de luxuriants rinceaux. Cette exubérance végétale rappelle les compositions de l’enlumineur du sacramentaire de Drogon, et ses initiales ornées de rinceaux antiques qui s’enroulent librement sur les montants. À droite, le cartouche de pourpre renferme, inscrites en capitales dorées, les lettres suivantes de la prière : [T…] E IGITUR (Vous donc).

Inséré dans un cadre particulièrement somptueux délicatement bordé de porphyre, de feuillages stylisés et de pierres précieuses, ce tableau est l’une des œuvres les plus abouties du sacramentaire, tant sur le plan spirituel qu'artistique.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Avant 870

Seconde Bible de Charles le Chauve.

870

Révolte de Carloman contre Charles le Chauve.

Traité de Meerssen partageant le territoire de Lothaire Ier entre Charles le Chauve (Francie occidentale), Louis le Germanique (Francie orientale) et Louis II (Lotharingie en partie et Italie).

871

Mariage de Charles le Chauve et de Richilde.

872-882

Pontificat de Jean VIII.

875

Couronnement impérial de Charles le Chauve.

Mort de Louis II.

876

Mort de Louis le Germanique.

877

Capitulaire de Quierzy consacrant l’hérédité des bénéfices et entérinant le partage de l’Empire.

Mort de Charles le Chauve et sacre de Louis II le Bègue.

888

Mort de Charles le Gros, marquant la fin de l’Europe carolingienne.

Lien permanent

ark:/12148/mmbczg4864fnb