Détournement et radicalisation des principes des Lumières

Vieille femme cousant dans une cuisine

Successivement attribué à Chardin puis à Greuze, ce dessin représente une scène de genre tout à fait caractéristique de la seconde moitié du 18e siècle : dans une cuisine située sous une soupente, une vieille femme rapièce quelques tissus, un pied posé sur une chaufferette ; l’artiste se complaît à décrire avec pittoresque tous les ustensiles de cuisine posés sans soin sur le sol ou sur les étagères tout en observant avec sympathie cette personne appartenant aux couches les plus modestes de la société. Absorbée dans son travail de couture, cette vieille femme isolée du reste du monde correspond parfaitement à l’univers silencieux de la vie domestique décrit par les peintres de genre contemporains de Chardin, comme Étienne Jeaurat ou Nicolas-Bernard Lépicié.

Des excès de la science et des connaissances

Ce processus touche à tous les éléments de la doctrine. L'exigence d'autonomie permettait de soustraire la connaissance à la tutelle de la morale, la recherche du vrai aux impératifs du bien. Poussée à l'extrême, cette exigence accroît démesurément son appétit : c'est maintenant la connaissance qui prétend dicter les valeurs d'une société. Un tel scientisme sera utilisé par les régimes totalitaires du 20e siècle pour légitimer leur violence : sous prétexte que les lois de l'histoire, révélées par la science, annonceraient l'extinction de la bourgeoisie, le communisme n'hésitera pas à exterminer les membres de cette classe ; sous prétexte que les lois de la biologie, révélées par la science, démontreraient l'infériorité de certaines « races », les nazis mettront à mort ceux qu'ils déclarent y appartenir. Dans les États démocratiques, de telles violences sont inconcevables mais on n'y demande pas moins aux experts d'orienter les choix politiques, comme si les valeurs d'une société pouvaient découler automatiquement de la connaissance.

De l'esprit critique à la dérision généralisée

Les promoteurs des Lumières voulaient rendre le savoir accessible à tous, en le diffusant aussi largement que possible. La croissance vertigineuse des moyens de stockage et de transmission de l'information a révélé un danger nouveau : trop d'information tue l'information. Il suffit de poser une question sur l'Internet pour recevoir aussitôt cent mille réponses ; comment savoir laquelle est la plus digne de confiance et la plus éclairante ? La pensée des Lumières conduit à cultiver l'esprit critique ; mais si, bénéficiant de la totale liberté d'expression qui a cours dans l'espace publique démocratique, on adopte une attitude de dérision généralisée, la critique devient un jeu gratuit qui ne conduit à aucun résultat. Le même effet se produit ici : trop de critique tue la critique. Les arguments rationnels sont préférables aux « arguments » d'autorité, mais l'idée que le règne de la raison produit nécessairement le bien commun est indéfendable : la raison peut se mettre au service de n'importe quelle volonté et les malfaiteurs sont souvent tout sauf irrationnels. De surcroît, nous ne croyons plus que le monde humain est entièrement déterminé, et donc intégralement connaissable.

De l'individu à l'autosuffisance

L'autonomie de l'individu caractérise sa volonté ; poussée à l'extrême, elle qualifie son être tout entier et se transforme en autosuffisance. Or l'individu n'existe pas en lui-même, indépendamment de sa société. Son humanité même est faite des interactions avec les autres personnes autour de lui. À force de proclamer cette autosuffisance, on atomise la société et ses membres sont condamnés à l'angoisse de la solitude. L'autonomie de la communauté, dite souveraineté du peuple, est préférable à la théocratie, mais la volonté populaire peut errer, en particulier sous l'effet d'une propagande bien orchestrée, bénéficiant de l'appui de médias à l'efficacité redoutable. Il n'est pas toujours facile de distinguer le démocrate du démagogue : tous deux prétendent servir l'intérêt général, mais le font-ils vraiment ?

Expérience sur l’électricité naturelle

La mise en évidence de l’électricité fit un grand effet dans l’opinion et donna lieu à de nombreuses expériences publiques. Dans sa relation d’un Voyage en Sibérie fait par ordre du Roi en 1761, l’abbé Chappe d’Auteroche décrivit une expérience faite dans son observatoire de Tobolsk lors d’un orage : la foudre s’élevant de terre sous la forme d’une fusée, une barre de fer à mi-hauteur dans la pièce se chargea d’électricité ; deux gerbes jaillirent des extrémités et « s’enflammèrent dans un instant […] suivi d’un éclat de tonnerre si prompt et si violent que tous mes gens se culbutèrent […] en voulant se sauver ».

Blbliothèque nationale de France

Blbliothèque nationale de France

Mrs Stanhope

Joshua Reynolds (1723-1792), influencé par William Hogarth et Allan Ramsay, est, en 1768, un des cofondateurs de la Royal Academy et son premier président. En 1784, il succède à Ramsay comme peintre ordinaire du roi. Il est considéré comme le chef de file de l’école anglaise. Au 18e siècle, la demande de portraits est beaucoup plus élevée en Angleterre que dans le reste de l’Europe et cet élargissement de la consommation culturelle constitue une spécificité. Ainsi, on sait que dès 1725, 76 % des foyers londoniens possèdent des tableaux. Ces riches Anglais se font peindre, ainsi que leur famille, leur domaine, leurs chevaux et leurs chiens. Les portraits de Reynolds, gracieux et élégants, savent mettre en avant l’image publique de ses modèles.

Blbliothèque nationale de France

Blbliothèque nationale de France

De la finalité humaine à l'absence de finalité

L'esprit des Lumières a opéré une substitution : la finalité humaine s'est mise à la place de la finalité divine, la quête du bonheur a évincé celle du salut. Le détournement de cet esprit consiste à se débarrasser, non seulement de la finalité divine, mais de toute finalité, quelle qu'elle soit, pour ne plus cultiver que le mouvement pour le mouvement, la force pour la force, la volonté de la volonté. Notre temps est devenu, à bien des égards, celui de l'oubli des fins et de la sacralisation des moyens.

L'exemple peut-être le plus clair de cette poussée à l'extrême nous est fourni par le développement de la science. Ce n'est pas parce que tel travail sert, directement ou indirectement, des finalités spécifiquement humaines, le bonheur, l'émancipation ou la paix, qu'il sera encouragé et financé ; c'est parce qu'il prouve la virtuosité des savants. On dirait que, si une chose est possible, elle doit devenir réelle. Pourquoi, sinon, aller sur Mars ?

De l'être au paraître

Plus généralement, c'est toute vie publique qui se trouve entraînée par ce mouvement. Rousseau nous avait mis en garde : ne vivant que dans le regard d'autrui, les hommes, en délaissant l'être, se soucient du seul paraître, ils font de l'exposition au public leur unique objectif. Le « désir de réputation », l'« ardeur de faire parler de soi », la « fureur de se distinguer » sont devenus les principaux mobiles de leurs actes, qui ont gagné en conformité et perdu en sens. Les hommes politiques donnent rarement l'impression d'aspirer au pouvoir en vue d'un objectif autre que de s'y maintenir. L'économie à son tour semble avoir oublié qu'elle est censée servir le bien-être commun, et fonctionne en accord avec un autre principe : le développement pour le développement, la croissance pour la croissance. Depuis plusieurs décennies déjà, cette stratégie avait produit des résultats contestables dans les pays du tiers-monde ; depuis quelques années, ses conséquences se font sentir également dans les pays industrialisés de l'Occident. Faut-il accepter mondialisation et délocalisations parce qu'elles sont dans notre intérêt ou parce que telle est la direction actuelle d'un mouvement ivre de lui-même ?

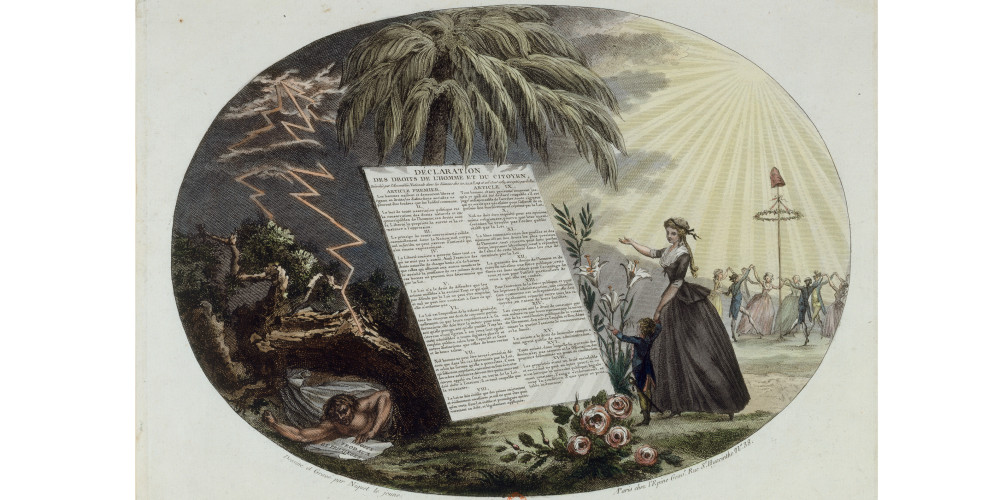

Les Droits de l’homme

Une jeune femme présente la récente Déclaration des droits de l’homme à un enfant, vêtu d’un uniforme militaire, qu’elle tient par la main. Derrière elle, une ronde joyeuse autour d’un mât de la liberté surmonté d’un bonnet phrygien. Le texte est appuyé sur un palmier, symbole de richesse, au pied duquel un homme, représentant les droits féodaux, est terrassé par un arbre mort, foudroyé par un éclair.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est adoptée en août 1789 par l’Assemblée nationale. Ce texte fondateur affirme que tous les individus disposent de droits, et pose les bases de la République et de la démocratie. Ses rédacteurs s’inspirent en partie de la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776).

« Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », affirme l’article I. Le texte présente ensuite les grands principes s’appliquant aux individus, aux citoyens ou à la Nation tout entière : l’égalité des droits entre les citoyens, la reconnaissance des libertés de chacun (liberté d’aller et venir, liberté de pensée, liberté d’expression, etc.), la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), le droit à la propriété etc.

Une semaine de débats suffit à rédiger ce code universel qui en inspirera beaucoup d’autres. Dès 1791, Olympe de Gouges adresse à la reine une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne visant à donner aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes. En 1948, La Déclaration universelle des droits de l’homme est adoptée par les Nations unies. En 1989, elles adoptent la Convention internationale des droits de l’enfant.

Blbliothèque nationale de France

Blbliothèque nationale de France

Des droits de l'homme au « politiquement correct »

Reconnaître l'unité du genre humain et l'universalité des droits qui en découlent est une des grandes conquêtes de l'esprit des Lumières. Mais les droits de l'homme, c'est-à-dire de l'individu indépendamment de son appartenance à telle ou telle société, ne peuvent tenir lieu de programme politique. Quand ils deviennent le seul repère incontestable dans l'espace publique, ils risquent d'entraîner, à l'intérieur du pays, le règne du « moralement correct » et le lynchage médiatique, version démocratique de la chasse aux sorcières ; et, dans les relations entre pays, une politique fondée sur le « droit d'ingérence » et l'exportation du bien appuyée par les bombardiers.

La prise en considération du point de vue des autres se trouve détournée de son objectif initial, un universalisme élargi et donc plus juste, pour aboutir à un relativisme radical selon lequel les valeurs et les cultures sont à juger chacune dans sa propre perspective, et non plus à l'aide de critères communs. Un tel point d'arrivée renverse et annule le point de départ, puisqu'on est conduit maintenant à nier l'unité du genre humain. De son côté, celle-ci se trouve caricaturée dans l'inondation de la planète par des produits matériels et culturels identiques : c'est trahir l'universalité que d'en faire une uniformité.

Lien permanent

ark:/12148/mmvndw211kqhm