-

Album

AlbumUne forme privilégiée à la Renaissance : l’art de la médaille

-

Album

AlbumLe portrait humaniste

-

Vidéo

VidéoDes images religieuses ou profanes

-

Album

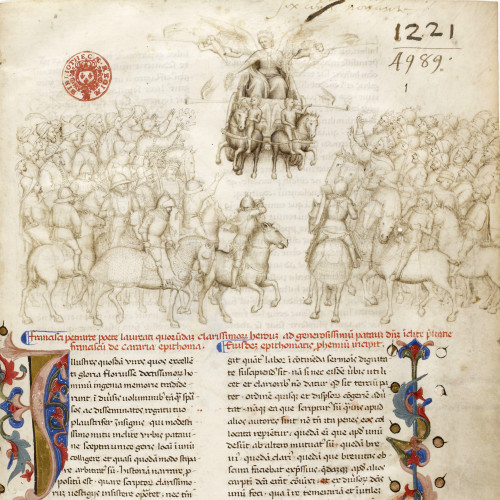

AlbumL’iconographie du triomphe

-

Album

AlbumGraver et dessiner les antiques à la Renaissance

-

Article

ArticleAux origines de l’archéologie : l’antiquarianisme

-

Anthologie

AnthologieLes humanistes et les ruines de Rome

-

Vidéo

VidéoQu’est-ce que la perspective ?

-

Album

AlbumLes plaquettes et la circulation des motifs

-

Album

AlbumLes Tarots dits de Mantegna

Une forme privilégiée à la Renaissance : l’art de la médaille

Nourris par leur soif de manuscrits d’auteurs classiques, les humanistes de la Renaissance ont aussi manifesté un vif intérêt pour les œuvres d’art de l’Antiquité. Les monuments et statues d’époque étant encore peu accessibles, il existait un support extrêmement abondant et disponible : les monnaies. Ces dernières permirent aux érudits de se doter d’une source précieuse pour écrire l’histoire antique tout en rendant leurs visages aux grands hommes. Elles inspirèrent l’art de la médaille.

Naissance d’une nouvelle forme

Dans les années 1430, Leon Battista Alberti exécuta vraisemblablement deux autoportraits, sans doute sculptés en cire ou en terre cuite, dont furent tirés des petits bronzes. De forme ovale, unifaces, ces œuvres ne peuvent pas être considérées stricto sensu comme des médailles, mais constituent des jalons essentiels dans la naissance de cette nouvelle forme.

Bibliothèque nationale de France

La première médaille de la Renaissance ?

C’est au peintre Antonio di Puccio Pisano (vers 1395-vers 1455), mieux connu sous le nom de Pisanello, que l’on attribue la naissance de la médaille moderne. La médaille de Jean VIII Paléologue, qu’il exécuta, est généralement considérée comme la première médaille de la Renaissance.

Elle aurait été produite lors du séjour en Italie de l’empereur byzantin, qui se rendit en 1438 au concile de Ferrare, déplacé l’année suivante à Florence. Les Médicis, en le finançant, espéraient avoir l’honneur de réconcilier les Églises d’Occident et d’Orient. La médaille de Pisanello aurait donc eu pour objectif de commémorer cette visite historique en s’inspirant d’objets issus de l’Antiquité.

Bibliothèque nationale de France

Les canons de la médaille moderne

Les canons de la médaille moderne sont jetés : fidèle à l’antique dans le portrait de profil, elle s’en inspire seulement partiellement pour le revers, avec des représentations dont la composition doit largement à la culture de la Renaissance et à l'érudition des humanistes. Ici, par exemple, le revers fonctionne comme un rébus : un ange enseigne la musique de l’amour à Lionel d’Este, symbolisé par un lion au-dessus duquel est perché un aigle, emblème de la famille d’Este. Enfin, la médaille se distingue de la monnaie par son plus grand format et par le fait qu’elle n’a jamais de valeur d’échange.

Bibliothèque nationale de France

Ferrare, foyer de la médaille pendant les années 1440

Ferrare s’affirma comme un foyer de la médaille pendant les années 1440 : Lionel d’Este s’attacha les services de Pisanello, qui exécuta pour lui une douzaine de médailles. L’art de la médaille permettait en effet de célébrer son gouvernement, par l’affirmation de sa puissance militaire mais aussi de vanter ses qualités, à l’aide de références subtiles. L’association des figures du vieillard et du jeune homme visible ici synthétise, par exemple, la conjonction du savoir et du pouvoir.

Bibliothèque nationale de France

Mantoue, un autre brillant foyer

Les Gonzague de Mantoue apprécièrent tout particulièrement les médailles, puisqu’ils en firent exécuter une soixantaine pour trente-quatre membres de la famille. Parmi celles-ci, Pisanello exécuta une médaille en 1447-1448 pour Cécile de Gonzague, qui connut un grand succès et fut surmoulée à maintes reprises. Elle donnait en effet l’occasion à Cécile d’exalter sa soif de culture humaniste, en brillante élève de Victorin de Feltre, professeur de rhétorique à l’université de Padoue.

Bibliothèque nationale de France

Un art très lettré

Guarino de Vérone, le maître de Victorin, fut honoré par une médaille exécutée par Matteo de’ Pasti en 1453. La médaille de la Renaissance est, en effet, emblématique de l’interaction des princes avec les artistes, mais aussi avec les humanistes. Ces derniers s’enthousiasmèrent pour cette innovation artistique, qui permettait de dépasser les limites de la peinture et de la sculpture, considérées comme secondaires par rapport à la poésie. Entre autres atouts, la médaille comporte non seulement de l’écrit (noms, titulatures, imprese), mais elle tient dans la main et peut voyager facilement. Il est possible d’imaginer un prince montrant une médaille à ses invités, et profitant de l’occasion pour avoir une discussion à la fois esthétique, sur la qualité du modelé du portrait au droit, et érudite, avec la recherche de la signification de la symbolique et de l’emblématique au revers.

Bibliothèque nationale de France

Naples, nouveau foyer à la fin des années 1440

Au milieu du 15e siècle, Alphonse V d’Aragon, après avoir conquis Naples en 1442, attira à sa cour de nombreux artistes et humanistes, parmi lesquels des médailleurs auxquels il passa plusieurs commandes. Pisanello, Paolo da Ragusa ou Cristoforo di Geremia exécutèrent pour lui une série d’objets vantant ses qualités de souverain, sa générosité auprès de la noblesse du Sud de l’Italie, qu’il cherchait à s’attacher. Ici, l’aigle royal offre une proie aux autres oiseaux qui symbolisent les seigneurs du royaume.

Bibliothèque nationale de France

Arrivée en France de l’art de la médaille

C’est Francesco Laurana qui introduisit en France l’art de la médaille moderne, avec plusieurs pièces exécutées pour le roi René, comte de Provence. Ce dernier commanda, au début des années 1460, une médaille destinée à Louis XI, son neveu, vraisemblablement pour obtenir son soutien contre Ferdinand de Naples, successeur d’Alphonse V d’Aragon. Le roi René avait en effet des droits sur le trône de Naples et espérait obtenir l’appui du roi de France pour une opération armée, sans succès. Cependant la monarchie française mesura rapidement le potentiel politique de cet art, qui fut largement exploité à partir de François Ier.

Bibliothèque nationale de France

D’après Paul Froment, chargé de collections au département des Monnaies, médailles et antiques – Bibliothèque nationale de France, 2024