Les styles calligraphiques régionaux

© Bibliothèque nationale de France

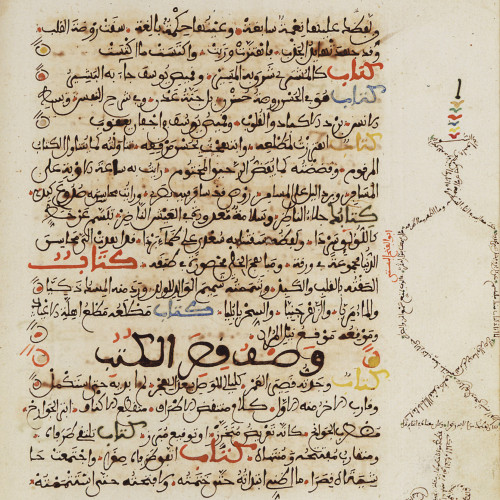

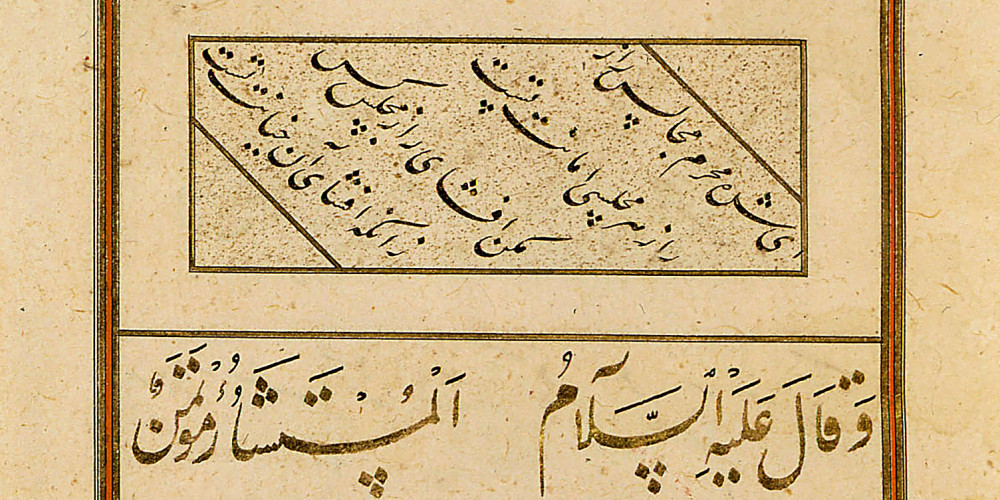

Écriture maghrébine courante et commentaire en micrographie

Ce manuscrit d’usage courant contient plusieurs lettres et un recueil d’expressions élégantes dû à al-Tha’âlibî, lexicologue, né et mort à Nishapur (961-1038). Copié en écriture maghrébine, sa particularité tient au commentaire en écriture micrographiée. Les gloses marginales, très fréquentes dans les manuscrits arabes, ne sont qu’exceptionnellement figuratives comme ici.

© Bibliothèque nationale de France

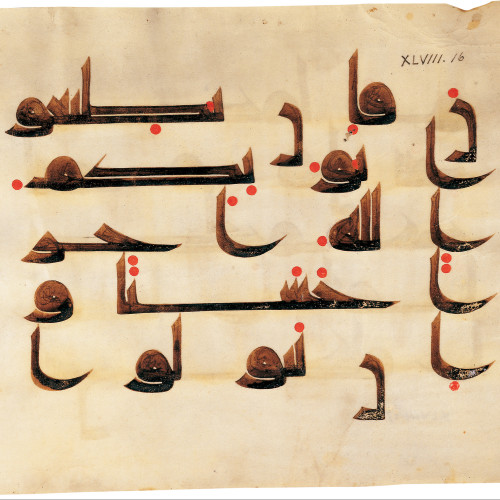

Dès les premières années du 11e siècle, le maghribî apparaît dans des Corans. Cette rapidité même contrarie l’explication traditionnelle qui reconnaît dans le maghribî une dérivation d’une écriture présentée autrefois sous le nom de « coufique » et qu’il paraît plus prudent d’appeler « écriture livresque abbasside ». Le maghribî s’est répandu dans le Maghreb alors que cette écriture ancienne était encore employée et il en a sans doute subi l’influence. Mais ses origines doivent plutôt être cherchées du côté d’écritures courantes, analogues à celles des papyrus documentaires des premiers siècles. Les chancelleries ont-elles servi de relais pour la diffusion de ces graphies dans l’espace maghrébin ? La disparition des archives ne permet pas de confirmer cette hypothèse.

À la différence des milieux orientaux, où l’art de l’écriture, tenu dans une estime particulière, précipite l’éclosion d’une véritable culture calligraphique, les maghrébins accordent moins d'attention à ces questions. Si des écoles calligraphiques ont existé occasionnellement, comme à Valence, l’organisation de l’enseignement et sa formalisation n’atteindront jamais un degré similaire à celui de l’Orient. Le maghribî possède pourtant un charme certain : les graphies sont diverses, depuis celle de petite taille et relativement anguleuse appelée andalusî jusqu’aux écritures de plus grand module – sans parler de l'adaptation originale du thuluth oriental.

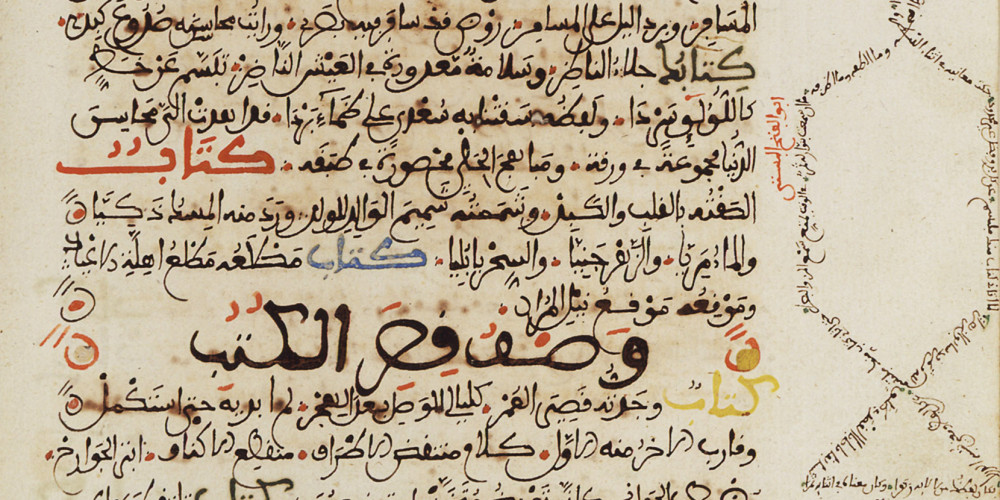

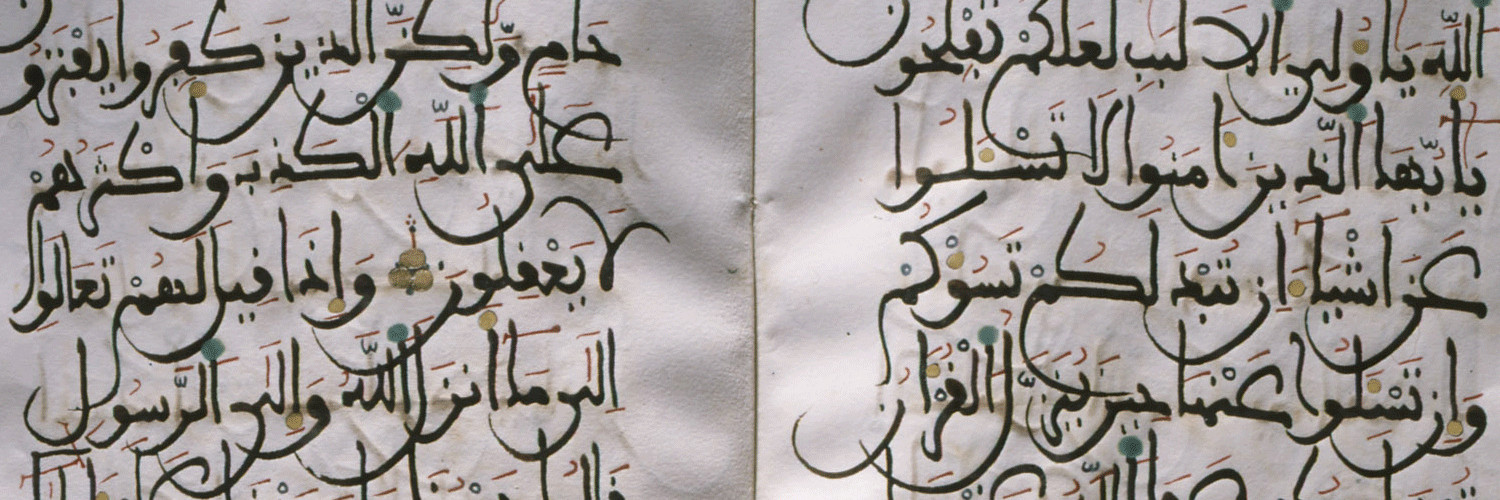

Courbes entrecroisées de l’écriture maghrébine

L’écriture, très noire sur un papier blanc, se distingue, comme pour le manuscrit précédent, par les larges courbes de certaines lettres et l’emploi de couleurs vives pour noter voyelles et diacritiques.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Sur certains points, l’écriture du Maghreb est conservatrice : jusqu’à une date tardive, des formes archaïques de lettres se sont maintenues et, plus longtemps que dans d’autres parties du monde musulman, la couleur a été conservée pour noter la vocalisation du texte coranique. Le maghribî a distingué les livres provenant du Maghreb jusqu’à une époque récente. L’introduction de la lithographie au 19e siècle a même donné une nouvelle vigueur à ce style spécifique. Son déclin actuel est en partie provoqué par la typographie, puis par l’informatique.

Les écritures persanes

À partir du 11e siècle, l’écriture arabe sert à noter la langue persane. Peuple à la culture raffinée, les Persans ont tendance à cultiver leurs particularismes et vont utiliser de nombreux styles propres, encouragés par l'existence de centres politiques et administratifs régionaux. C’est en effet grâce aux innovations de rédacteurs de la chancellerie qu’est née l’écriture dite ta‘lîq (« suspendue ») qui sert dès le 11e siècle pour copier les documents officiels : ses ligatures rendent presque impossible sa falsification. En 1370, apparaît l’écriture que l’on nomme naskhta‘lîq, puis simplement nasta‘lîq, combinant l’écriture « standard » des manuscrits (naskh) et les formes harmonieuses du ta‘lîq. Son succès ne se démentira plus dans les pays de culture persane. Seule la copie du Coran ne fait pas appel à ce nouveau type d’écriture dont les figures conviennent tout à fait à la mise en page de la poésie persane. Enfin vers 1670 apparaît à Ispahan le sikasta, combinant les formes du nasta‘lîq et celles du ta‘lîq.

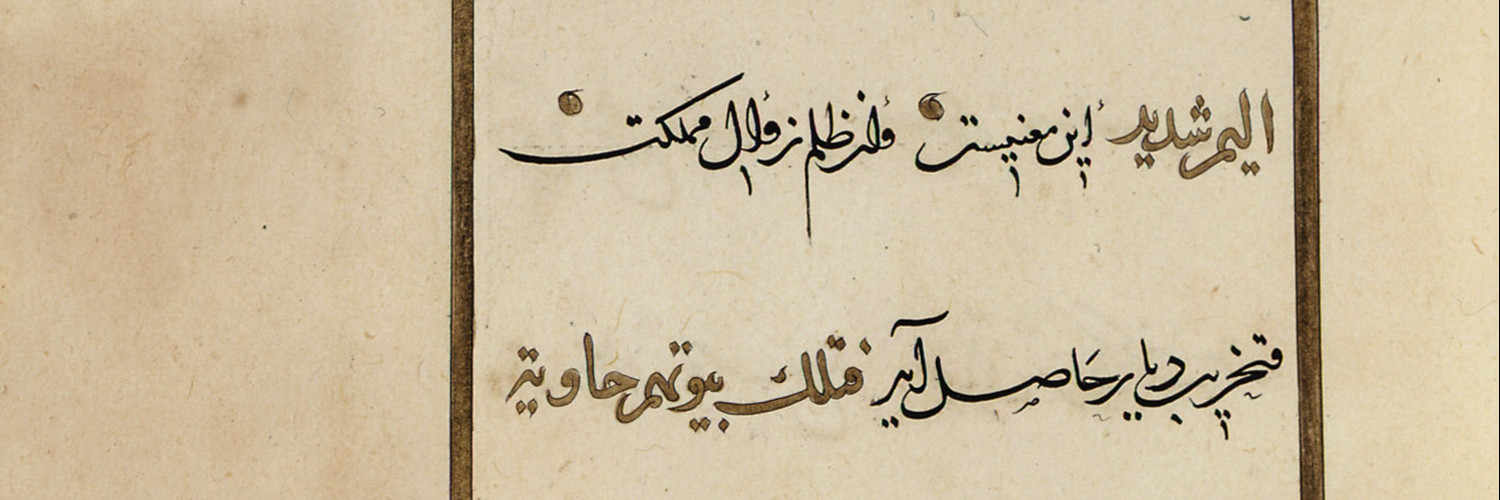

Écriture nasta’lîq à l’encre dorée

C’est à Istanbul que le calligraphe Sultân Ahmad al-Haravî a exécuté ce manuscrit, composé d’un choix de traditions du Prophète en arabe et de vers persans du célèbre poète Jâmî. Il est copié en nasta’lîq, une écriture apparue en Perse au 16e siècle, combinant naskhî et ta’lîq. Ce style s’imposa pour la copie des livres dans le monde iranien mais aussi ottoman et indien.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les écritures turques

Dès le 16e siècle, les Ottomans dominent monde arabe et cultivent brillamment l’art de l’écriture. Trilingues, ils copient en turc, en arabe et en persan toute sorte d'ouvrages, corans et livres de prières bien sûr, mais aussi chroniques historiques, livres scientifiques, grammaires, poésie… Pour les livres en langue turque, l’écriture nesih (nom turc du naskhî) est volontiers employée. L’écriture nasta‘lîq, connue en Turquie sous le nom de ta‘lîq, sert pour la poésie.

Écriture persane à la cour d’Istanbul

Ces deux traités de morale, qui résument les devoirs et les principes de conduite du sultan et de ses vizirs ont appartenu à des princes ottomans. Calligraphiés dans l’atelier impérial de Mehmet le Conquérant et reliés ensemble, ils sont réalisés dans un style peu courant dans les livres, intermédiaire entre le ta’lîq et le diwânî, écritures utilisées dans les chancelleries persanes et ottomanes.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Comme la persane, la langue turque est très vocalique, ce qui implique des variations de rythme graphique (successions des élévations et des étirements des lettres, ligatures) dans la transcription arabe dont l’alphabet est consonantique. Pour éviter les falsifications tout en exaltant la grandeur du souverain, une écriture particulière est utilisée par la chancellerie : le divânî. Cette écriture difficile ne laisse pas d’espaces entre les mots ni en bout de ligne, comme dans les actes notariés en Occident, afin d’éviter un éventuel ajout. Dans un système graphique qui ignore les majuscules, hauteur de la lettre, inclinaison, alignement, ligatures sont d’une grande importance.

Lien permanent

ark:/12148/mm6kdsb4m3tb1