Notations musicales et écritures

© Bibliothèque nationale de France

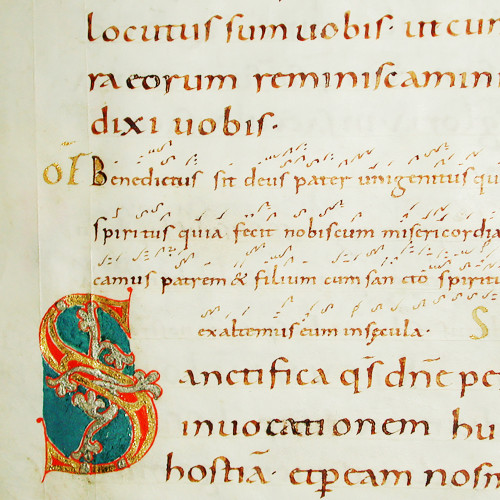

Notation musicale classique

Il aura fallu près de huit siècles d’efforts et d’imagination pour arriver à mettre au point la notation dite « classique » que nous connaissons. Bien que présentant un certain nombre de limitations et de contraintes, elle aura permis la création de tout le grand répertoire savant de la musique occidentale, classique et moderne. La généralisation de la barre de mesure, au début du 17e siècle, sera une des dernières grandes étapes de son élaboration.

© Bibliothèque nationale de France

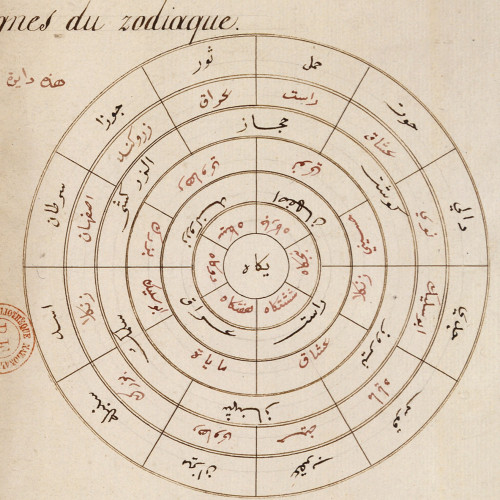

Correspondance des modes musicaux

Les Arabes ont hérité des Grecs la théorie musicale et l’ancien système de correspondances symboliques entre les sons et les planètes.

Ici, le tableau présente " les douze tons ou modes principaux du système musical des Arabes, le nom et l’origine de chacun des modes, sa nature, ses divers rapports avec les quatre tempéraments, les quatre éléments, un des douze signes du Zodiaque, une des sept planètes, le jour et la nuit d’un des sept jours de la semaine. On voit ensuite l’heure et l’instant auxquels il convient d’exécuter chacun de ces tons, l’effet qu’il produit sur les personnes, les caractères et les états auxquels il est propre ".

Bien que la tradition orale soit continue, les Arabes noteront les sons et les rythmes dans les traités avec des lettres arabes.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le fait, localisé et souvent tardif, de noter la musique n’est apparu que dans les civilisations qui utilisaient déjà une écriture. Elles en ont adopté l’orientation, la mise en page et un certain nombre de caractéristiques plastiques et fonctionnelles. Il semblerait que ces écritures non seulement fournissent à la musique un matériau de départ pour sa notation, mais peuvent aussi en influencer la conception. Bien plus, elles peuvent imprégner de leur esprit et de leurs stratégies d’utilisation la composition musicale, lorsque celle-ci s’élabore à partir d’une notation, et modifier ainsi en profondeur la pratique musicale tout entière.

Une réflexion sur les liens que les systèmes de notation musicale entretiennent avec les écritures du langage, et sur les effets que ceux-ci pourraient avoir sur la création et l’interprétation musicales, peut être tentée.

Oralité et écriture

Suivant les cultures et les époques, la musique se fonde et se pratique selon trois grands modes de communication : oral, semi-écrit et écrit. Le premier relève à la fois des cultures sans écriture et de celles en possédant une mais n’usant traditionnellement pas d’une notation musicale dans la pratique (monde arabe par exemple). Le deuxième comprend les cultures écrites utilisant la notation musicale comme un aide-mémoire et un outil de transmission relative : y sont notées les principales hauteurs, quelques indications d’exécution et parfois la structure rythmique.

L’essentiel du contenu musical est transmis de maître à élève : cette pratique assure la dépendance par rapport au contexte (Asie sinisée) et peut laisser une large part à l’improvisation (Grèce antique, Inde). Le mode écrit est représenté par la musique savante occidentale, où non seulement, progressivement depuis le Moyen Âge, la musique est notée, transmise puis enseignée ainsi (passage obligé par le visuel), mais où l’écrit sert à l’élaboration des œuvres, conçues comme des objets d’art achevés, clos et définitifs (fin du 18e siècle), issus d’une création mentale individuelle, sacralisée et inaltérable : texte architecturé, où tout est dit et écrit jusque dans les moindres détails. Dans les deux premiers modes, ceux qui jouent servent la tradition. Dans le troisième, ils servent le compositeur.

Ajoutons qu’il est très rare que les musiciens eux-mêmes soient à l’origine d’une notation : celle-ci est plutôt le fruit de théoriciens.

Systèmes d’écriture et notations musicales

Si l’on observe le rapport qui existe entre les systèmes de notation musicale élaborés dans les différentes cultures et leurs systèmes d’écriture, on se rend compte que les notations issues des systèmes d’écriture picto-idéographiques (cunéiforme sumérien, chinois), consonantiques (hébreu, arabe) et syllabiques (sanscrit, coréen, kana japonais par exemple) appartiennent au mode « semi-écrit » et que ces systèmes de notation ne servent pas à l’élaboration de la musique.

Seule appartient au mode « écrit » la notation classique occidentale, qui décompose le phénomène sonore et le silence en particules isolées : les notes et les silences. Cette notation est issue de l’écriture alphabétique gréco-latine qui, elle-même, décompose la langue dans ses plus petites unités sonores pour transcrire le plus précisément possible le discours, quelle qu’en soit la langue.

Le mariage précoce du verbal et du musical

La notion du son, même instrumental, s’interpénètre avec celle du verbe. Dans certaines traditions, le verbe est considéré comme l’émanation sonore de la divinité, En Inde, le son est considéré comme un principe vivant, expression de la vibration première créatrice de l’univers, à l’état latent en l’homme et qui se manifeste en premier lieu par sa voix.

Le mythe du son primordial créateur, issu de la bouche du divin pour générer les mondes, se retrouve dans un grand nombre de civilisations - en Inde, en Égypte, chez les Hébreux, dans la Grèce archaïque, chez les Dogons, etc. - pour qui les sons émis par les hommes en sont l’émanation. En témoignent les attributs musicaux des dieux (la flûte de Krishna), la place de l’élément sonore et musical dans les rituels, ainsi que la croyance en l’incarnation de cette vibration originelle dans les mots qui, émis avec l’intonation qui convient, se « chargent d’efficace » (Égypte, Inde), et où la valeur sonore prime sur le sens. Le son du tambour, c’est la voix de la divinité (Inde). Manipuler des sons, c’est agir sur le monde.

Chez les Grecs, on passe du cri d’Ouranos à l’affirmation : « Au commencement était le Logos », c’est-à-dire la raison, organisée en discours.

Cette alliance, consubstantielle, du verbal et du musical, trouve son origine dans la plus haute Antiquité et se concrétise dans l’expression chantée, commune à toutes les civilisations. Fondement même de toute musique vocale, religieuse ou profane, elle étendra dès l’origine son influence sur la conception de la musique, même instrumentale. Il n’est donc pas surprenant que la notation des hauteurs sonores, pouvant être produites par la voix seule, ait précédé, dans toutes les cultures écrites, celle du rythme, et que, plutôt que d’inventer de nouveaux signes, des caractères servant à écrire les mots aient été utilisés pour noter ces hauteurs, puisque celles-ci portaient les mots dans le chant.

Les premiers pas vers la notation

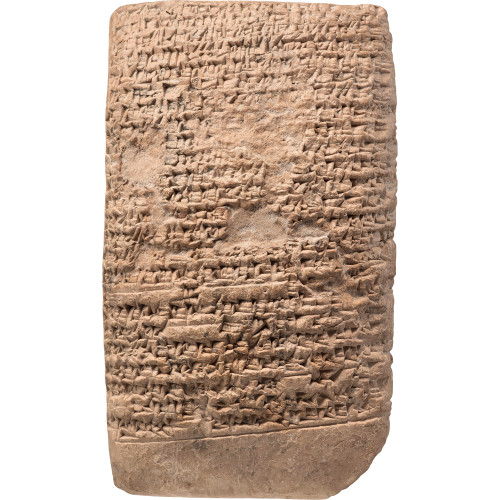

Prière au dieu guerrier sumérien Ninurta pour le roi d’Isin Ur-Ninurta

Destinée à être récitée ou psalmodiée au cours de longues cérémonies religieuses accompagnées de chants et de musique instrumentale, cette prière royale adressée au dieu de la Guerre pour solliciter ses bénédictions est découpée en strophes interrompues par des notations harmoniques concises : ce sont des instructions pour l’exécution de l’œuvre, établissant les intervalles, la cadence, les modes musicaux et les tons à respecter. Dans cette petite page d’argile aux dimensions de la main, l’écriture se soucie autant du ton de la parole que de son contenu. Mais comment retrouver les couleurs de la voix ?

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Raphaël Chipault

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Raphaël Chipault

Les Sumériens, vers le début du IIe millénaire av. J.-C., sont les premiers à nous léguer l’ébauche d’une notation écrite en signes cunéiformes entre les différentes strophes d’un hymne chanté et accompagné. Mais il ne s’agit que d’indications relatives d’exécution et non d’un véritable système de notation. Le mérite de l’antériorité, pour la désignation des hauteurs par des caractères, revient presque simultanément aux Chinois et aux Grecs, avec des applications et selon des sensibilités fort différentes.

Le monde chinois : un univers de résonances

Pour les Chinois, « la substance de la musique réside dans le son, [...] elle équivaut à une résonance, réponse spontanée, mise en mouvement de l’air, des souffles ». « Elle est son » (F. Picard). Sans chercher à dire ou à exprimer quelque chose, tout au plus évoque-t-elle. Elle réside et prend sens, pour nous Occidentaux, héritiers des Grecs, dans un rapport construit entre des sons, susceptible d’exprimer un sentiment ou une idée : comme le texte, le monde (sonore) est à construire.

Comment ne pas voir, dès l’abord, une corrélation entre le système d’écriture du langage utilisé - picto-idéographique ou alphabétique - et la conception de la musique ?

Le picto-idéogramme, sur le plan tant figuratif que phonétique, conserve des liens importants avec l’univers perceptif. Il diffracte le sens - comme le son rayonne de ses vibrations -, a une présence physique qui renforce et même précède son impact sémantique. Caractère chinois tracé par le peintre-calligraphe, il est l’incarnation du souffle de l’univers. Un seul caractère - ou un seul son - peut être le support d’une méditation.

Le caractère alphabétique, signe arbitraire, est vidé de toute dimension perceptive et, isolé, de tout contenu sémantique. Pièce phonétique élémentaire, « il n’implique que l’oreille mentale [...] et appelle essentiellement à la réflexion sur les concepts » (De Vos). Or, fait marquant, les Grecs ont choisi pour noter la musique d’utiliser les lettres alphabétiques, et les Chinois, les caractères picto-idéographiques. Il y a de bonnes raisons de penser que les théoriciens de la musique, et les compositeurs à leur suite, qui avaient une expérience de l’écriture, ont, par le biais de la notation musicale, transféré dans l’univers musical les schémas de fonctionnement propres à leur système d’écriture.

Provenance

Cet article provient du site L’aventure des écritures (2002).

Lien permanent

ark:/12148/mm84vjgmmnz0z