-

Article

ArticleNaissance de l’imprimerie en Occident

-

Album

AlbumL’imprimerie, une invention qui bouleverse l’Europe

-

Article

ArticleLes incunables

-

Article

ArticleQuels textes imprime-t-on au 15e siècle ?

-

Vidéo

VidéoQu’est-ce que l’imprimerie à caractères mobiles ?

Par Nathalie Coilly -

Article

ArticleDes imprimeurs pionniers au 15e siècle

-

![La Divine Comédie [La Commedia]](https://cdn.essentiels.bnf.fr/media/images/cache/crop/rc/fVPLxKE8/uploads/media/image/20220517145058000000_e183.jpeg) Article

ArticleDes éditions célèbres au 15e siècle

-

Article

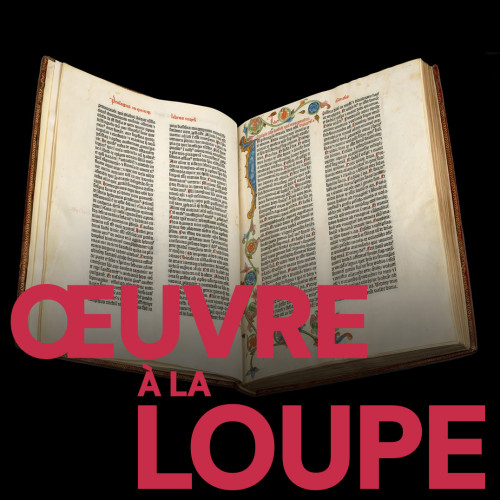

ArticleLes incunables dans les collections de la BnF

-

Vidéo

VidéoLes procédés existants avant l’imprimerie

Par Nathalie Coilly -

Vidéo

VidéoLa Bible de Gutenberg

-

Vidéo

VidéoLes conditions d’apparition de la typographie

Par Nathalie Coilly -

Album

AlbumL’évolution des codes du livre au 15e siècle

-

Album

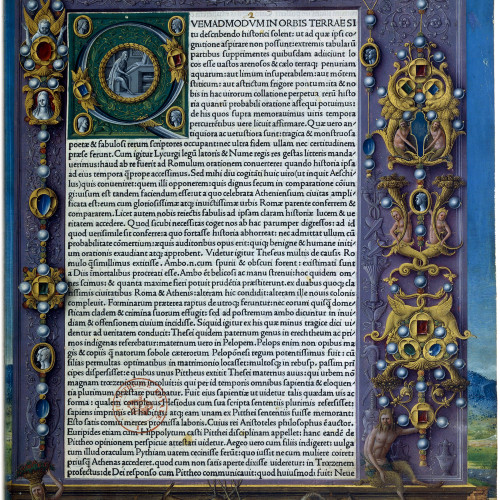

AlbumL’expérimentation typographique

-

Album

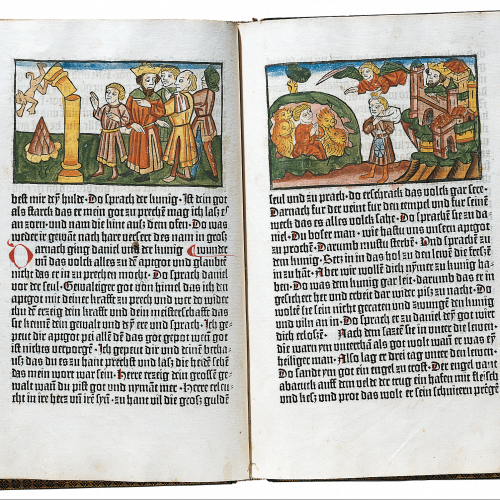

AlbumProcédés d’illustration du livre imprimé

-

Album

AlbumImprimer et illustrer en couleur

-

Vidéo

VidéoComment imprimer en couleurs ?

Par Caroline Vrand -

Vidéo

VidéoAvantages et inconvénients de la typographie ?

Par Nathalie Coilly -

Vidéo

VidéoQuel accueil pour l’imprimé ?

Par Nathalie Coilly

L’expérimentation typographique

Innovation, expérimentation mais aussi revirements caractérisent les premières décennies du développement de l’imprimerie. Les caractères métalliques primitifs avaient une morphologie différente de celle des caractères modernes et leurs caractéristiques récurrentes laissent supposer que le processus typographique n’était pas normalisé dans la seconde moitié du 15e siècle. Chaque atelier devait donc ajuster l’utilisation des « éléments-clés » de la typographie européenne (les caractères métalliques, la presse) à son usage particulier, laissant une part à l’expérimentation. Ajustements d’autant plus difficiles pour reproduire les caractères non latins, la musique…

Caractères typographiques

La BnF conserve un lot de caractères découverts vers 1868 dans les boues de la Saône, dans le quartier de la Pescherie, à Lyon. Ce quartier étant celui des orfèvres et des premiers typographes, cette découverte a été immédiatement reconnue comme de première importance. La plupart de ces caractères porte des lettres gothiques rondes assimilables à la graphie médiévale, mais leur morphologie présente des spécificités qui posent question : pied taillé en biseau, percement, absence de cran. Fallait-il remédier au fait que le biseau de pied rendait la composition potentiellement instable ? À quoi les percements servaient-ils ?

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

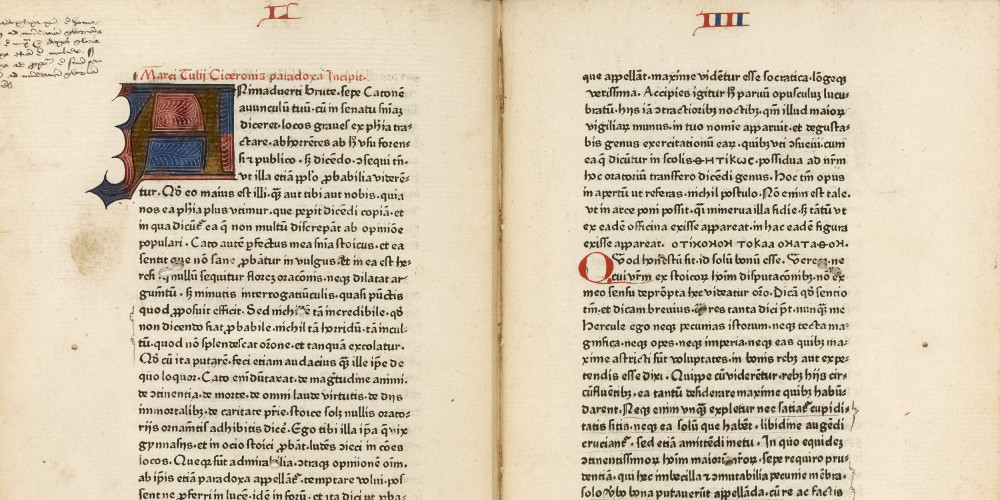

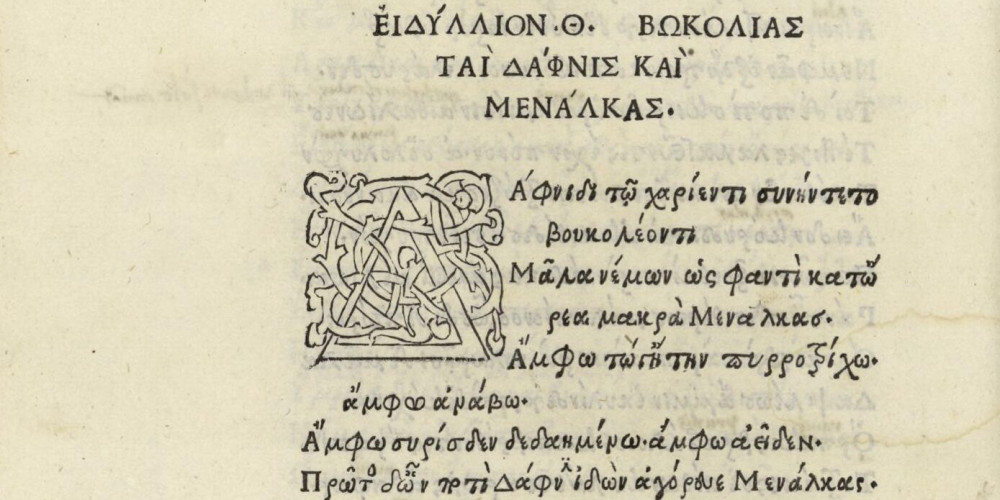

Premiers caractères d’imprimerie grecs

De 1465 environ au début des années 1470, beaucoup d’éditeurs occidentaux qui cherchaient à imprimer les citations grecques émaillant les textes latins se sont contentés de quelques caractères sans esprits ni accents, parfois même complétés de lettres latines similaires. Les résultats étaient donc assez insatisfaisants.

Cette édition est l’une des premières avec des caractères typographiques grecs, encore grossiers et complétés par des caractères latins.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

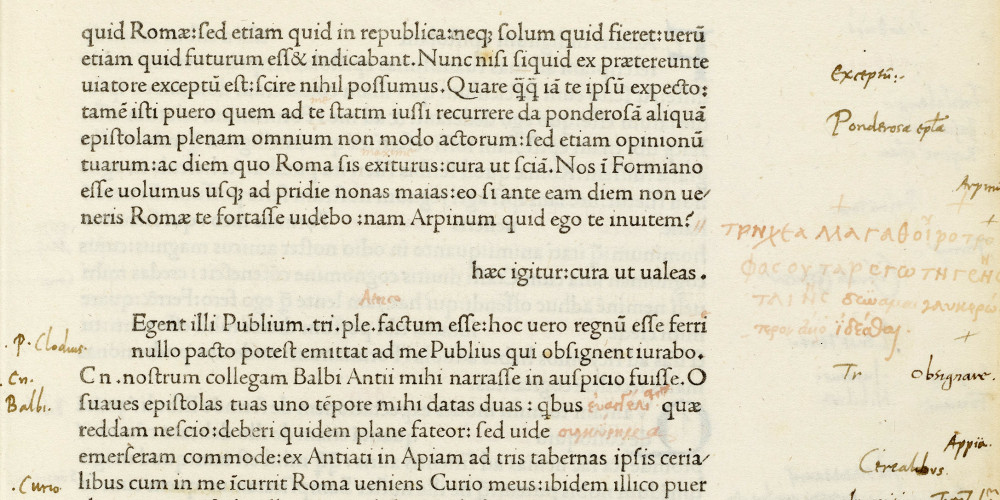

Des blancs à la place des caractères grecs

L’alphabet grec comprend trois accents, deux esprits, un tréma et un iota souscrit, autant de signes diacritiques combinables entre eux. L’impression des fréquentes citations grecques nécessitait donc l’emploi d’une fonte onéreuse et complexe. Une solution consistait à laisser en blanc l’espace des citations afin de les compléter à la main, le recours à la copie étant alors parfaitement acceptable.

C’est le parti qu’a pris ici Nicolas Jenson, pourtant l’un des premiers à imprimer le grec. Dans cette édition des Epistolæ ad Brutum de Cicéron, il a laissé en blanc l’espace des extraits grecs, complétés à la main à l’encre rouge.

Cet exemplaire a été annoté et corrigé par l’humaniste Ange Politien et deux collaborateurs.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

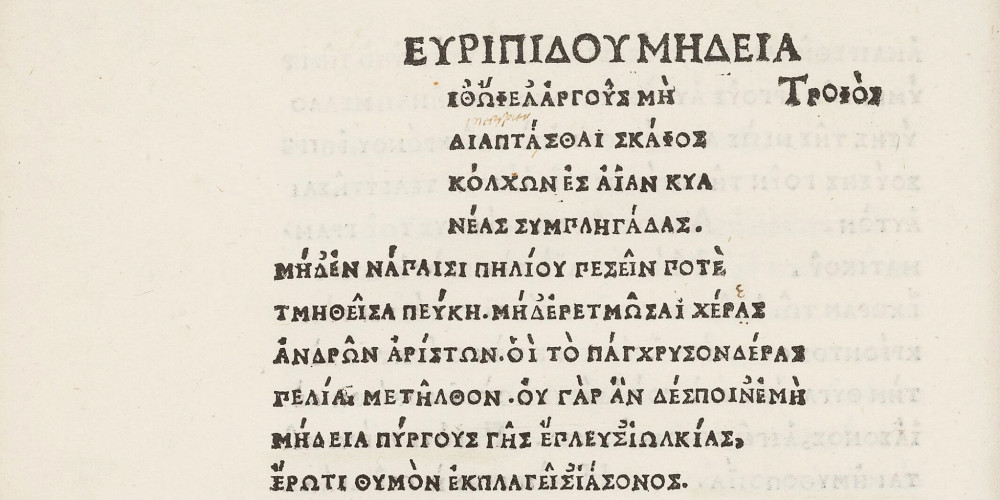

Imprimer le grec en majuscules

À partir de 1472 et jusqu’au début des années 1490, les émigrés grecs ayant fui la chute de Constantinople entreprirent ou favorisèrent la publication des œuvres dans leur langue, cherchant à reproduire le plus fidèlement possible l’écriture grecque contemporaine. À une notable exception toutefois : l’un des plus illustres d’entre eux, Janus Lascaris, qui travaillait à Venise, décida d’imprimer les œuvres antiques en prenant pour modèle les inscriptions épigraphiques d’époque classique, allant jusqu’à utiliser une petite capitale en guise de minuscule.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Imprimer le grec en minuscules

En 1495, Alde Manuce choisit le parti contraire de celui de Janus Lascaris : les caractères qu’il fit réaliser reproduisaient l’écriture manuscrite d’un copiste – non identifié – de la fin du 15e siècle, et incluaient une importante série de ligatures et d’abréviations. Toutefois, pour les capitales, il retint les caractères choisis par Lascaris, au lieu des majuscules maniérées des scribes byzantins. Ce choix original, que l’on retrouve notamment dans les fameux Grecs du Roi gravés par Claude Garamond dans les années 1540, perdure jusqu’à aujourd’hui.

Mots-clés

Collections de Montpellier Méditerranée Métropole

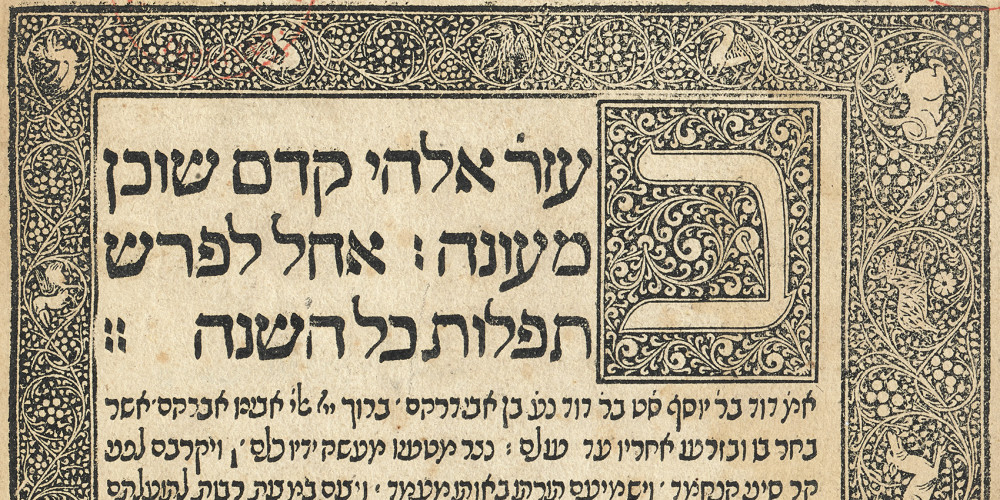

Premiers caractères d’imprimerie en hébreu

L’édition hébraïque, qui requiert des compétences et un matériel spécifiques, fut le fait d’ateliers et d’imprimeurs juifs. Les premières impressions utilisant une fonte de caractères hébraïques furent produites à Rome entre 1469 et 1473 environ ; d’autres suivirent en Italie, en Espagne et au Portugal. Le Portugal présente cette particularité que la plus ancienne impression typographique était en hébreu. Après l’expulsion des juifs de la péninsule ibérique, seule l’Italie produisit des livres en hébreu.

Bibliothèque nationale de France

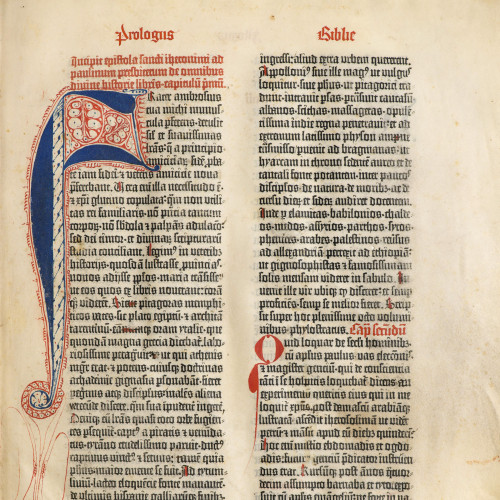

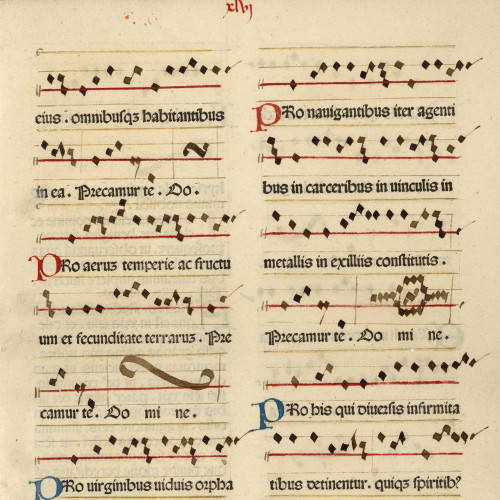

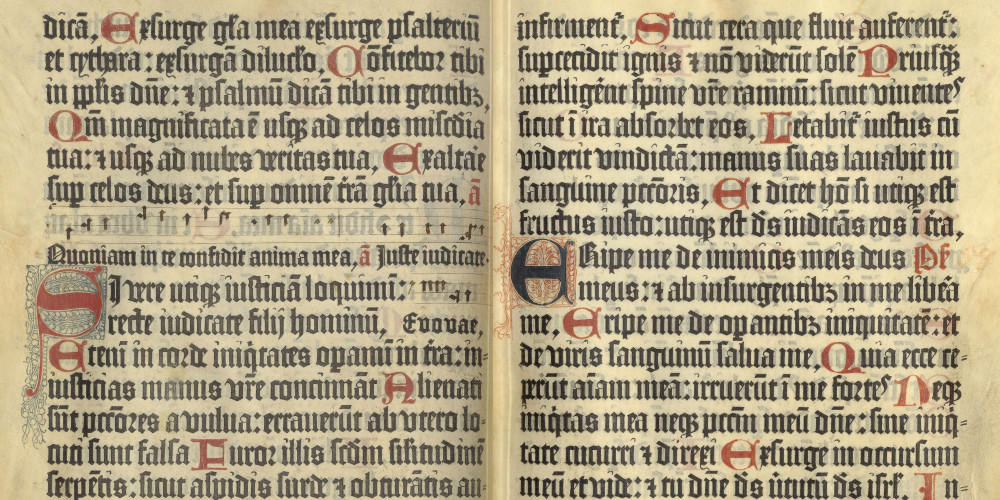

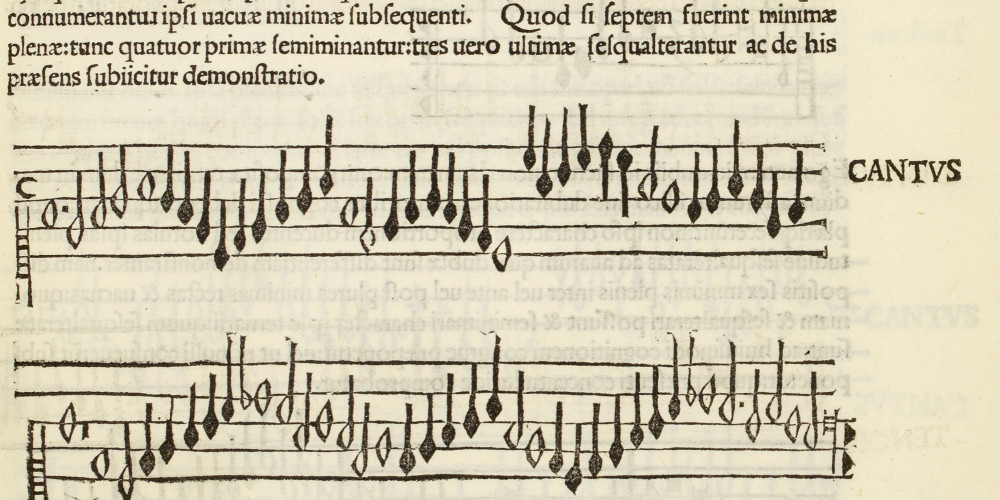

Imprimer la musique

La musique fit une apparition « silencieuse » dans l’imprimé en 1457 : en composant le Psautier de Mayence, Fust et Schöffer, les deux anciens associés de Gutenberg, réservèrent de vastes interlignes blancs pour accueillir des notes dont la réalisation était laissée à la main des copistes. Cette solution, économique, fut souvent privilégiée au 15e siècle pour le livre liturgique.

Le Psautier de 1457 est le deuxième grand livre imprimé à Mayence, et le premier publié par Fust et Schöffer après la dissolution de l’association qui les liait à Gutenberg pour l’impression de la Bible. C’est également le premier livre doté d’un colophon daté et signé, ce qui permet d’identifier les typographes, ainsi que les lieux et date d’impression. Cet ouvrage exceptionnel a été imprimé en trichromie. Les décors de filigranes ont été produits au moyen de blocs sur métal en relief, encrés puis disposés de manière à ce que les trois couleurs, noir, rouge et bleu, soient obtenues en un seul passage sous presse. Cette expérimentation d’une grande complexité est restée sans postérité immédiate.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

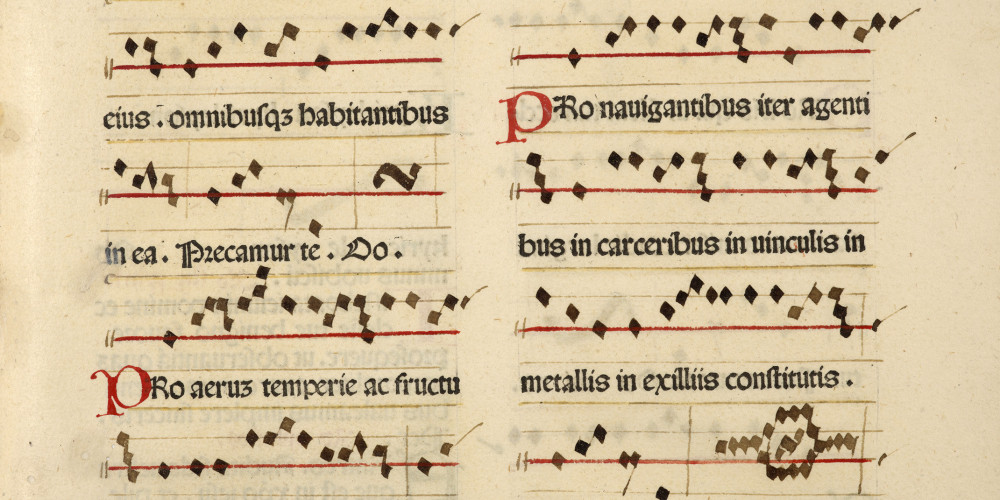

Des impressions partielles de la musique

À partir des années 1470, les imprimeurs cherchèrent à soumettre le texte musical à la nouvelle technique typographique, soit que la technique concerne les seules notes (libre ensuite aux imprimeurs-libraires ou à leur clientèle de faire tracer les portées, souvent à l’encre rouge, à la main ou à l’aide d’un instrument à quatre ou cinq pointes, le rastrum), soit qu’elle concerne conjointement notes et portées.

Les impressions partielles de la musique, comme le fait d’imprimer les portées seulement, représentent une économie mais permettent aussi de ménager pour l’utilisateur la possibilité d’employer un système de notation musical local. Cette pratique qui concilie impression et copie manuscrite, reste essentielle dans l’appropriation d’une partition.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un choix technologique en fonction du marché

Il serait inexact de supposer un progrès continu de la performance technique, à partir d’une première étape qui serait le maintien de pratiques manuscrites à l’intérieur du dispositif imprimé, suivie de la xylographie, puis de l’expérimentation de la typographie pour les seules notes, puis également pour les portées. La chronologie des procédés suggère plutôt que la raison économique a imposé des choix en fonction des répertoires : dans les manuels, la musique imprimée est pour l’essentiel gravée sur bois, et dans la production liturgique, on l’imprimait plus volontiers avec des caractères mobiles métalliques.

Ce traité du théoricien italien de la musique Franchino Gafori est l’un des premiers livres à avoir été illustrés de nombreux exemples musicaux gravés sur bois.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

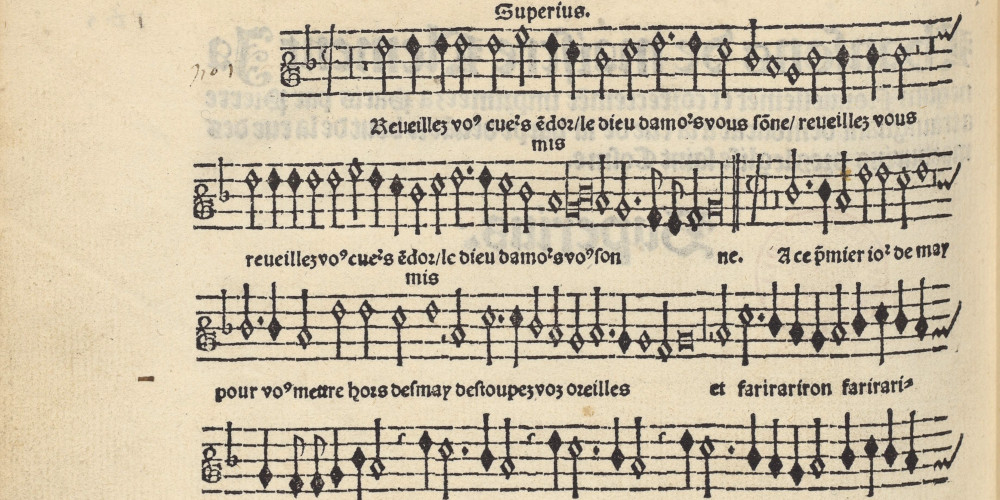

La solution de Pierre Attaingnant

Le début du 16e siècle fut marqué par le perfectionnement, à Venise, de l’impression dissociée (un tirage pour le texte, les notes et les clés, suivi d’un autre pour les portées). Ottaviano Petrucci, dont la première édition musicale parut en 1501, a souvent été présenté comme à l’origine d’une invention comparable à la gutenbergienne pour la diffusion de la musique par le livre. Mais son rôle consista plutôt à systématiser le recours à l’impression dissociée, à la parfaire, et à « lancer » un format oblong qui allait se généraliser.

Plusieurs imprimeurs travaillèrent dans son sillage avant que Pierre Attaingnant n’impose dans les années 1520, depuis Paris, un procédé qui allait révolutionner l’édition musicale et dominer sa technique jusqu’au début du 19e siecle : il consistait à associer, sur un même caractère, un segment de portée avec une note ou un groupe de notes afin de composer une unique forme et d’imprimer la musique en un seul temps.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

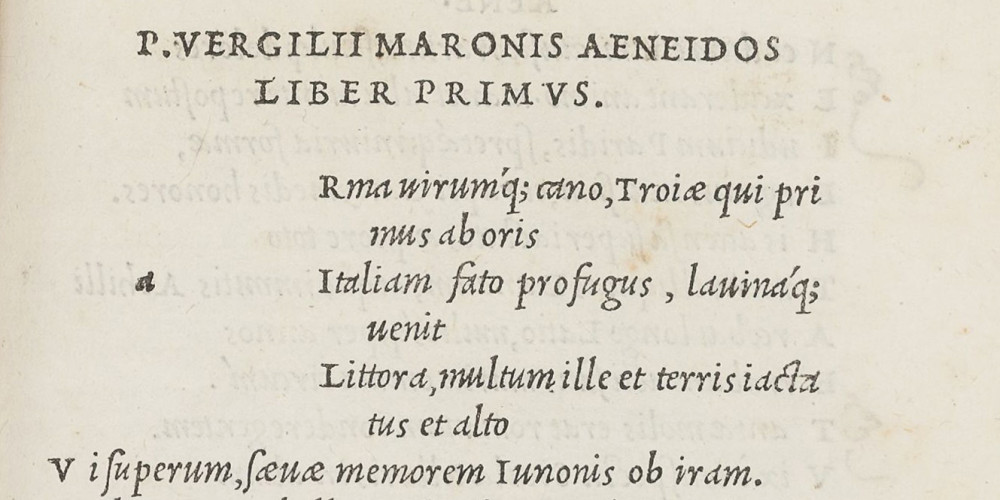

Premier ouvrage imprimé en italiques

Alde Manuce est une figure éminente de l’imprimerie humaniste. Savant avant même d’être typographe, il est devenu imprimeur à Venise dans les années 1490. Il y a produit des imprimés intellectuellement, techniquement et esthétiquement remarquables. Désireux de rendre plus accessibles les classiques de l’Antiquité, il a, le premier, développé un caractère étroit et incliné, l’italique, qui a concouru à la renommée de ses éditions de petit format et connu un immense succès. Cette typographie inédite, outre le fait d’être très lisible, permettait de gagner de la place et d’économiser du papier.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France : d’après les textes de Nathalie Coilly, Réserve des Livres rares, et Caroline Vrand, département des Estampes et de la photographie, pour le catalogue de l’exposition Imprimer ! L’Europe de Gutenberg, 1450-1520, 2023.