Les cartes portulans, miroirs des ambitions européennes

© Société de géographie

Carte marine de la Méditerranée (détail)

Jacopo Maggiolo, est issu d’une famille de « magister cartarum » qui, de 1519 à 1650, bénéficia de la reconnaissance de la République de Gênes et y exerça son activité en position de monopole. Il a réuni une très riche iconographie sur cette carte abondamment rehaussée d’or : vignettes de villes, figures de souverains – assis sur un trône en Europe, à l’entrée d’une tente en Afrique –, navires aux voiles déployées dans l’Atlantique et Vierge à l’Enfant dans le « cou » du parchemin.

© Société de géographie

Les cartes montrent la découverte progressive de terres nouvelles dont les contours sont peu à peu définis, complétés par les noms des havres et des ports. Nous pouvons ainsi assister au contournement de l’Afrique, à la découverte de l’Amérique, à l’entrée dans l’océan Pacifique et à la reconnaissance de régions de plus en plus proches des pôles. Ces portulans montrent aussi les problèmes techniques auxquels ont été confrontés les voyageurs lorsqu’il est devenu impossible de se contenter, pour naviguer, de la direction indiquée par la boussole et de l’estime de la distance parcourue.

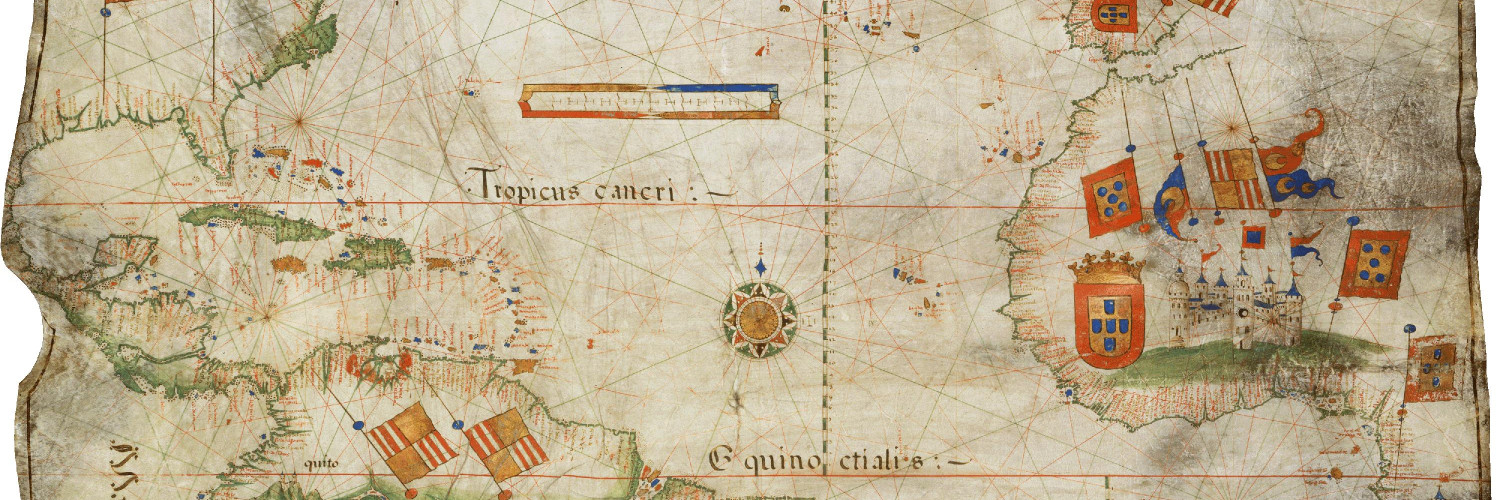

Côte septentrionale de l’Amérique latine

Ce grand planisphère constitué de dix feuilles de parchemin assemblées est l’œuvre d’un cartographe génois, Nicolò de Caverio. Comme plusieurs cartes du monde du début du 16e siècle, il est très proche d’une copie du padrón real portugais connue sous le nom de carte de Cantino et datée de 1501. Caverio compléta cependant son planisphère des découvertes réalisées jusqu’en 1505 et son œuvre servit sans doute à son tour de source à la célèbre mappemonde de Martin Waldseemüller de 1507.

Fondé sur un système de rhumbs de 90 cm de diamètre centré en Afrique, avec seize centres secondaires, son réseau de lignes est complété par un autre système, concentrique, de 180 cm de diamètre, dont n’apparaissent de chaque côté que trois centres. Au cœur de ce réseau est figurée une mappemonde entourée des sphères célestes et une échelle de latitudes apparaît dans sa bordure gauche. Sous des dehors assez frustes, l’œuvre de Caverio offre une décoration soignée : vignettes de villes, tentes, dont celle du « Magnus Tartarus », nombreux pavillons (portugais, espagnols, avec un croissant), oiseaux et animaux sauvages, personnages, forêts et ébauches de paysages…

Le littoral africain y est représenté avec une remarquable précision, une riche toponymie indiquant les escales de la route des Indes. Sur les côtes de l’Afrique australe, découvertes entre 1484 et 1499, figurent dix colonnes de pierre, appelées padraos, frappées aux armes du Portugal et plantées chaque fois qu’un navigateur abordait une terre nouvelle, du cap Lopez jusqu’à Malindi. Deux comptoirs portugais – Arguin, fondé en 1445 face au Sénégal, et Elmina, fondé en 1471 sur la côte ghanéenne – se distinguent nettement grâce à la représentation symbolique de leur forteresse.

À l’intérieur du continent, le vide géographique est comblé par trois grandes bêtes sauvages, un lion, une girafe et un éléphant tiré par un Maure, et par un imposant massif dénommé Montes Lune, que Ptolémée et d’autres géographes plaçaient traditionnellement aux sources du Nil. Cette représentation des contours de l’Afrique, sur laquelle l’auteur a transcrit les toponymes en portugais, a durablement influencé la cartographie de la Renaissance. On note aussi la présence de Madagascar, découverte en 1500 par un compagnon de Cabral, ici située trop au sud du continent.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La France et le Nouveau Monde

Marins de France, d’Angleterre et des Pays-Bas partent sans attendre vers les terres nouvellement découvertes, faisant fi du monopole ibérique établi par le traité de Tordesillas. En 1532, le pape Clément VII admet l’interprétation restrictive du traité, ne réservant aux Ibériques que les territoires déjà reconnus, à l’exception des terres à découvrir. L’obstacle diplomatique est donc levé pour les autres puissances occidentales. Mandaté dès 1524 par François Ier pour découvrir une route vers la Chine, le navigateur italien Giovanni da Verrazzano longe les côtes américaines, depuis la Caroline du Nord jusqu’au Canada. Dix ans plus tard, le même roi engage le malouin Jacques Cartier qui explore le golfe du Saint-Laurent et remonte le fleuve jusqu’à Hochelaga, futur site de Montréal. C’est au début du 17e siècle, sous l’impulsion de Samuel de Champlain, que s’amorce la colonisation française au Canada. Bravant les intérêts espagnols et portugais, la France tente vainement de s’imposer au sud, en créant en 1555 une colonie huguenote au Brésil – la « France antarctique » – et une autre en Floride entre 1562 et 1565.

Éclatante d’or et de couleurs, cette carte de l’Atlantique reflète les ambitions françaises en Amérique. Les fleurs de lys apparaissent en Nouvelle-France, où les toponymes français et la précision des tracés attestent une présence ancienne et renouvelée, mais aussi au Brésil, où la carte n’est plus que le souvenir de l’expédition de Villegagnon (1555) et d’autres tentatives avortées. Près de Lima, une rose des vents d’un bleu profond rehaussé d’or pourrait bien symboliser le soleil des Incas.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’apparition de la mesure de la latitude, les solutions élaborées pour combiner la projection nécessaire à la représentation de la rotondité de la Terre et les contraintes de conservation des angles pour suivre un cap, toutes ces innovations sont des évolutions techniques intimement liées à l’ouverture vers le grand large.

Mais les cartes sont aussi le reflet d’autres expansions, politiques, celles-ci, qui correspondent au développement des empires européens. Dès l’aube du 16e siècle, les portulans ne se contentent plus d’évoquer les divers royaumes européens, africains ou asiatiques par des figures peu réalistes, elles montrent également, avec une ligne de partage tirée à la règle, les frontières qui s’établissent nettement entre les domaines portugais et espagnol, dans l’océan Atlantique et l’Amérique méridionale, puis, à l’opposé, dans l’océan Pacifique, où il devient primordial de savoir à quelle zone appartiennent les Moluques et leurs précieuses épices.

Les portulans les plus richement décorés font une place à des informations supplémentaires, utiles au voyageur et, plus encore, à celui qui devra décider d’une entreprise commerciale ou militaire. Si l’on y signale les dangers qui menacent le marin à son approche de la terre ou les ressources en eau et en bois qu’il pourra y trouver pour continuer son périple, on y évoque surtout la richesse des pays abordés en matière de flore, de faune ou de minerais précieux. On y envisage également les relations qui pourront s’établir avec les habitants de ces contrées, que l’on représente comme aimables ou au contraire cruels, voire anthropophages : de ces relations dépendra en effet le succès d’une implantation ou la viabilité d’un comptoir.

Carte de l’Atlantique

Les pavillons espagnols et portugais ne laissent guère de place aux autres nations européennes sur cette carte portugaise datée du milieu du 16e siècle. L’ornementation fait la part belle aux cités américaines (Lima, Quito) ou africaines (Sao Jorge de Mine) aux mains des puissances ibériques. Le cours de l’Amazone, descendu par Orellana en 1542, est aussi mis en valeur. Instrument de navigation, la carte présente trois échelles des latitudes. L’une d’entre elles, oblique et située dans la région de Terre-Neuve, tient compte de la déclinaison magnétique.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Cependant les portulans présentent aussi les zones inconnues, les terres imaginées où sont placées des ressources supposées, inspirées pour partie de récits de voyages médiévaux – ou de conjectures aventureuses.

Dans ces terres inconnues furent projetées les ambitions politiques et commerciales qui ont nourri l’imaginaire de souverains ou d’aventuriers. Car, dès le 16e siècle, et malgré le monopole que tentèrent d’établir les empires ibériques sur les terres nouvelles, les nations européennes comme la France, les Pays-Bas et l’Angleterre se lancèrent à leur tour dans la conquête. Les cartes portulans sont ainsi les miroirs des ambitions européennes en fait de maîtrise scientifique, politique et commerciale du monde.

Lien permanent

ark:/12148/mm6zz7d2dzdwr