-

Article

ArticleConstruction de la laïcité sous la Révolution française

-

Album

AlbumLa caricature ou le pouvoir de la dérision

-

Article

ArticleLa laïcité, grande œuvre de la IIIe République

-

Article

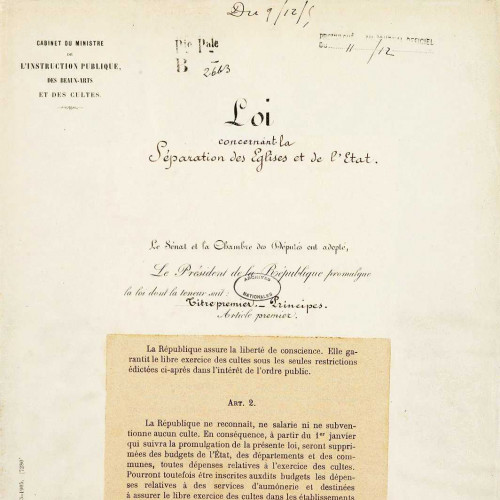

ArticleLa séparation de l'Église et de l'État

-

Album

AlbumDire et représenter la République

-

Article

ArticleNouvelle donne pour la laïcité

-

Anthologie

AnthologieLa laïcité, ennemie des religions ?

-

Anthologie

AnthologieFaut-il limiter la liberté d'expression ?

-

Anthologie

AnthologiePeut-on rire de tout ?

Construction de la laïcité sous la Révolution française

© Bibliothèque nationale de France

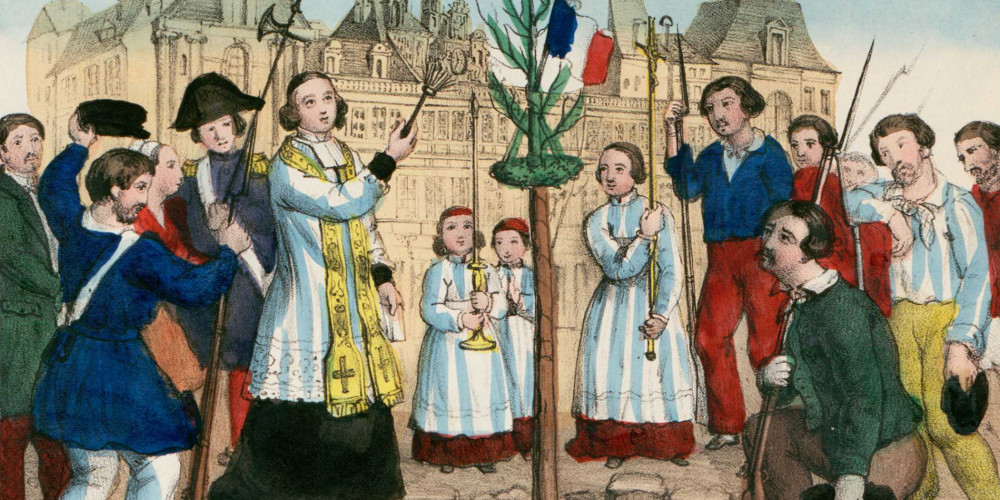

Plantation de l’arbre de la Liberté à l’Hôtel de Ville

La naissance de la seconde république en 1848 vit refleurir la plantation des arbres de la liberté. La nouvelle révolution n’étant pas anticléricale, les hommes d’Église s’impliquèrent fréquemment dans ces manifestations populaires, bénissant sans hésitations les nouvelles plantations et affirmant ainsi leur soutien au mouvement populaire et à la République.

© Bibliothèque nationale de France

Droits de l’Homme et du Citoyen

Les tables de cette Déclaration des droits de l’homme ne vont pas sans rappeler les tables de Loi, esquissant un parallèle entre ces dix-sept articles et les Dix commandements. En dessous, on peut lire : La vérité de ces principes, base de la Constitution française, la fera adopter du monde entier et la vertu ramenant les bonnes mœurs, le siècle d’or renaîtra pour toujours.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La Révolution française substitue la légitimité du peuple souverain à la monarchie de droit divin. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que « les hommes sont libres et égaux en droit » et qu'ils ne peuvent être ni privilégiés ni discriminés par une appartenance religieuse ; ils sont libres de pratiquer la religion de leur choix, de l'abandonner ou d'en changer. L'institution d'un état civil laïque, en 1792, permet aux non-catholiques de devenir des citoyens à part entière.

Mais des positions contradictoires vont suivre. La Constitution civile du clergé, refusée par une partie de l'opinion, génère des conflits qui entraînent des persécutions religieuses que la première séparation des Églises et de l'État en 1795 n'interrompt pas.

Pour garantir la paix religieuse et en contrôler la pratique, Napoléon Bonaparte signe, le 15 juillet 1801, un Concordat qui organise les relations sur la base d'une entente négociée avec les plus hauts dignitaires de religions reconnues.

Parallèlement, le code civil autorise le divorce en 1804 et le code pénal de 1810 fait du mariage civil le seul légal, interdisant aux ministres du culte d'unir des personnes qui n'auraient pas produit la preuve de leur mariage civil.

La constitution civile du clergé

Dans le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, « l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre Suprême, les droits de l’homme et du citoyen… » Et à l’article 10, que « tout citoyen est libre dans ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi … » Pourtant Assemblée le 2 novembre 1789, déclare mettre les biens ecclésiastiques à la disposition de l’État et le 13 février 1790, elle vote la dissolution des ordres religieux.

Dans la suite de ces décisions la Constitution civile du clergé votée le 12 juillet 1790, acceptée par le Roi en août, précise que « chaque département formera un seul diocèse et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département. Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains. Dans toutes villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n’y aura qu’une paroisse, que Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au Pape pour en obtenir aucune confirmation. » Une grande partie du clergé va refuser cette loi que le Pape Pie VI condamnera. Ce dernier, opposé à l’élection des curés et des évêques par les fidèles, condamne en bloc la Constitution civile du clergé qui prévoit pourtant les indemnités versés par l’État à tous les membres du clergé. Par la suite, lorsque des évêques élus conformément à la Constitution civile solliciteront son investiture, il la leur refusera, les plaçant devant l’obligation de choisir entre Rome et la Révolution.

Le roi qui a adopté la constitution civile un jour avant de recevoir l’avis du pape se sentira lui-même écartelé.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Prêtre patriote prêtant de bonne foi le serment civique

Le 2 novembre 1789, les députés français ont voté la nationalisation des biens de l’Église. Ils ont dissous les ordres religieux contemplatifs le 13 février 1790, tout en ménageant ceux qui s’occupent d’enseignement ou d’œuvres caritatives.

Dans la foulée, les députés veulent mettre l’Église en harmonie avec les nouvelles institutions nationales. Ils veulent notamment assurer aux curés et aux évêques un revenu régulier en compensation des biens confisqués. C’est ainsi que la Constitution civile du Clergé abroge le concordat conclu en 1516 entre le roi François 1er et les représentants du pape (sans toutefois le consulter).

- Chaque diocèse correspond à un département.

- L’État s’engage à appointer les évêques et les curés avec un traitement convenable : 50. 000 livres pour l’évêque métropolitain de Paris, 20. 000 livres pour les autres évêques, 1200 à 6000 livres pour les curés.

- Les évêques et les curés doivent être désignés par les électeurs de leur paroisse ou de leur diocèse, que ces électeurs soient catholiques, athées, protestants ou encore voltairiens....

- Les curés et les évêques sont invités à prêter « en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution ».

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

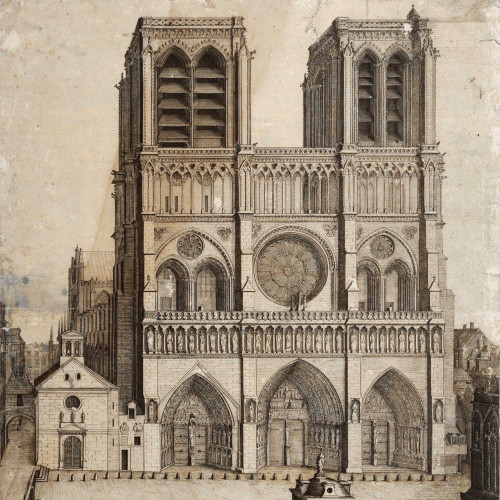

Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame de Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris est le symbole du catholicisme de France. Le 4 mai 1789, un Veni Creator (hymne à l’Esprit créateur) y est prononcé pour l’ouverture des états généraux. De nombreux actes de vandalisme y sont commis sous la Révolution : statues décapitées, mobilier détruit, trésors pillés. En 1790, le chapitre de Notre-Dame est supprimé et laisse place à un évêque constitutionnel. On y célèbre le « Culte de la Liberté et de la Raison » et le bâtiment sert aussi comme entrepôt des vins de la République. Deux conciles de l’Église constitutionnelle s’y réunissent en 1797 et 1801. Toute la France regarde la cathédrale de Paris, qui accompagne le mouvement social politique et religieux des esprits de la Révolution.

Un Te Deum y est célébré le 10 avril 1802 pour la proclamation du Concordat. Napoléon Bonaparte s’y fait sacrer empereur des Français par le pape Pie VII en 1804. Mais la cathédrale est dans un tel délabrement que les responsables de la ville envisagent de la démolir totalement. Victor Hugo, admirateur de l’édifice, écrit alors son roman Notre-Dame de Paris (publié en 1831), qui connaît un immense succès. Un large mouvement populaire s’attache à la valeur du monument, d’autant plus que des émeutes anti-légitimistes le dévastent encore en 1832, ce qui renforce la ferveur des défenseurs de la cathédrale.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

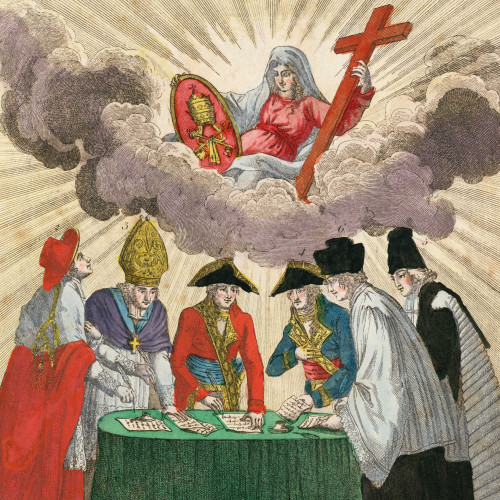

La signature du concordat

Il est constitué d’une convention diplomatique, signée en 1801 entre le Premier consul, Napoléon Bonaparte, et le pape Pie VII, et des modalités d’application, définies unilatéralement par Bonaparte, appelées articles « organiques ». Ces modalités sont élargies aux protestants (réformés et luthériens) puis aux juifs en 1808. Ces articles organiques instaurent un régime de « cultes reconnus », dotés d’un statut de service publics qui bénéficient de fonds publics et du paiement des ministres du culte imputé au budget de l’État. Jouissant d’un statut de droit public, ces cultes disposent de l’autorité et des moyens de l’État pour propager leur foi.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La Restauration redonne en 1815 une place privilégiée au catholicisme pour qu'il régisse la vie sociale. Dans un siècle qui va connaître de gigantesques mutations sociales et technologiques, l'Église aurait pu accepter – ce qu'elle fera plus tard – les principes de la modernité et se recentrer sur sa mission apostolique en concurrence avec d'autres options spirituelles dans une France qui reste imprégnée par le catholicisme.

Quand, en 1848, les ecclésiastiques bénissent la plantation des arbres de la liberté, les républicains peuvent penser qu'il en sera ainsi – ils venaient, eux-mêmes, d'adopter la Constitution de la IIe République au nom du peuple français « en présence de Dieu » – mais ils déchantent rapidement. L'Église fait le choix de l'ordre et de la réaction, approuvant le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte.

Comme, en 1864, le Syllabus du pape Pie IX condamne tout ce qui va dans le sens du progrès et des libertés, le conflit entre les républicains et la hiérarchie catholique est inévitable. Il ne s'agit pas d'une opposition entre croyants et incroyants, il s'agit d'une lutte pour le pouvoir politique entre ceux qui s'inspirent des droits de l'homme et ceux qui refusent l'héritage de la Révolution.

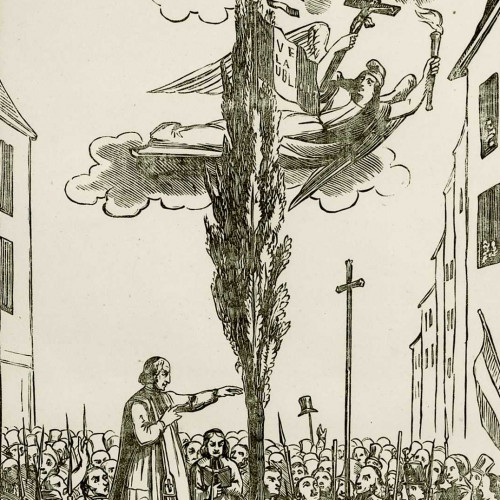

Fête du 16 avril 1848 à Strasbourg

Les révolutionnaires, dès 1789, éprouvèrent le besoin de matérialiser l’avènement des idées et des libertés nouvelles. Ainsi, de nombreuses municipalités organisèrent la plantation « d’arbres de la Liberté », cérémonies solennelles accompagnées de cortèges et de réjouissances populaires. Le pouvoir républicain s’appropria l’ancienne coutume rurale, « l’arbre de mai », pour fêter et représenter la jeune République.

Une frénésie de plantation d’arbres de la Liberté salua à nouveau la fin de la monarchie de Juillet et la naissance d’une nouvelle république. Tout au long du printemps 1848, s’élevèrent à nouveau chênes, tilleuls, ormes ou peupliers.

© Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

© Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

L’arbre de liberté

L’image comme vecteur d’information s’impose dans la presse du 19e siècle. Bien avant la photographie, les journaux accueillent des images sous la forme de gravures. Née avec le 19e siècle, la lithographie, souvent présentée comme déterminante dans le succès de la presse illustrée, est en fait très peu employée : les lithogravures ne peuvent être publiées que hors-texte. Les éditeurs recourent encore, et durant une bonne partie du siècle, à la gravure sur bois, plus facilement insérables dans les formes typographiques. C’est sur cette technique que L’Illustration, premier hebdomadaire d’actualités illustré en France, bâtit son succès. Et, dans son sillage, un grand nombre de titres de la presse illustrée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article provient du site La laïcité en questions (2015).

Lien permanent

ark:/12148/mmvz0n21gb96