-

Article

ArticleLes textes fondateurs du christianisme

-

Article

ArticleLes Évangiles dans leurs langues

-

Vidéo

VidéoLe christianisme et les langues

-

Article

ArticleLa transmission des textes chrétiens

-

Article

ArticleDiffusion et traduction des Évangiles

-

Article

ArticleLes usages du Nouveau Testament

-

Article

ArticleLe rapport du christianisme à l’image

-

Album

AlbumLa Bible chrétienne

-

Album

AlbumChristianisme

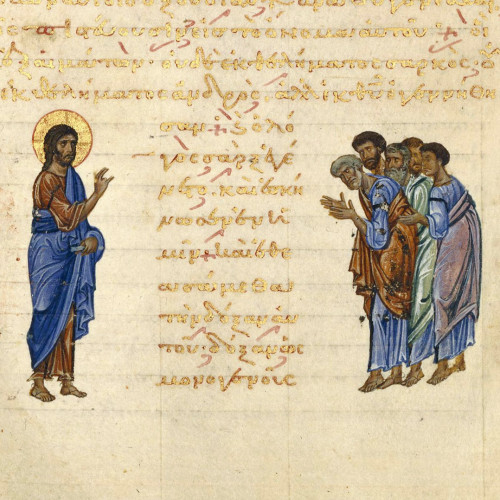

Diffusion et traduction des Évangiles

© Bibliothèque nationale de France

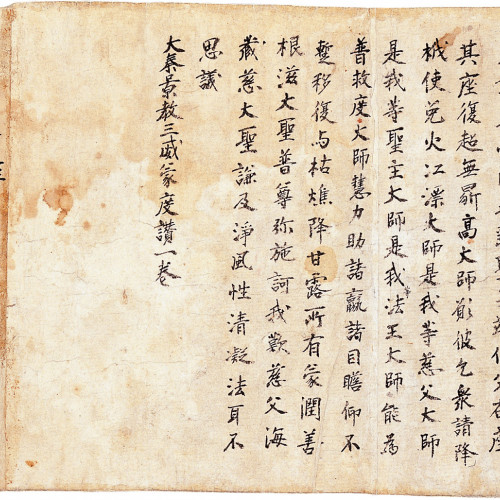

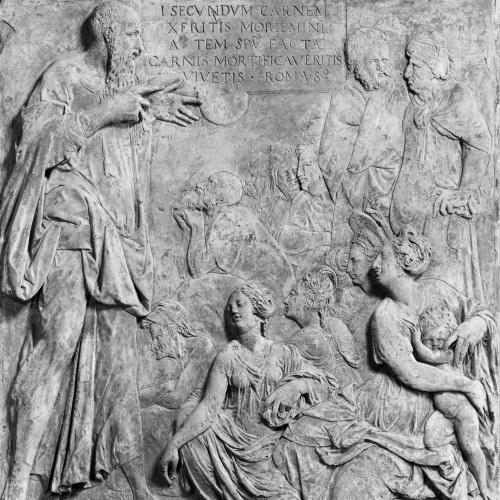

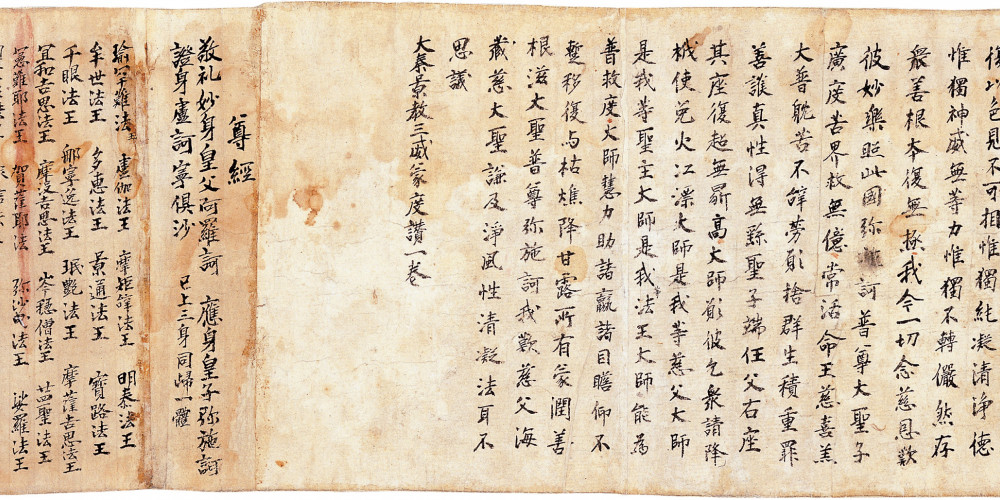

De la Trinité aux « Trois Majestés »

Ce manuscrit nestorien en chinois, découvert au début du 20e siècle dans une grotte du site bouddhique de Dunhuang, en Asie centrale chinoise, est l’un des plus anciens documents chrétiens sur papier. Datant du VIIIe ou du IXe siècle, il témoigne de l’implantation de communautés chrétiennes à cette époque. Il s’ouvre par un « Éloge des Trois Majestés [la Trinité] de la religion radieuse [la doctrine nestorienne] du Da Qin [la partie orientale de l’Empire romain] », suivi d’un texte honorant les saints et nommant 35 ouvrages nestoriens. Le manuscrit transcrit la traduction chinoise du Gloria in excelcis Deo en usage dans l’Église syriaque, réalisée par le chorévêque Adam, Jingjing de son nom chinois, qui fit également ériger la stèle inscrite de 781. La traduction emprunte certains termes au vocabulaire bouddhique.

© Bibliothèque nationale de France

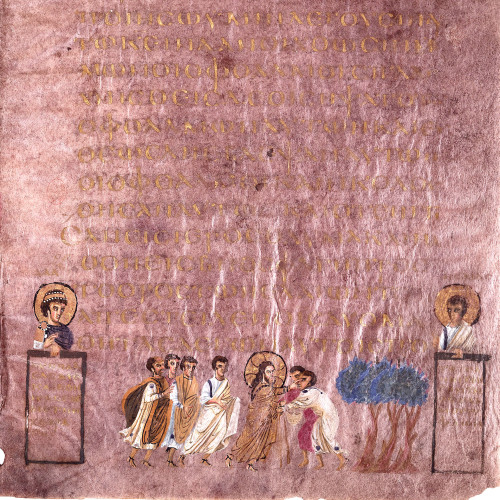

La fidélité des copistes

Sans la scrupuleuse fidélité des copistes, le texte de la Bible n’aurait jamais franchi les millénaires qui le séparent aujourd’hui de son commencement. Les textes originaux de la Bible nous demeureront sans doute à jamais inaccessibles : ne sont disponibles que des copies de copies renvoyant à une longue et parfois souterraine aventure de transmission aux acteurs innombrables et souvent anonymes.

Saint Grégoire dictant à ses scribes

Pendant tout le Haut-Moyen Âge et jusqu’au 11e siècle, la copie des manuscrits se fait essentiellement dans les scriptoria des monastères. Du verbe latin scribere, « écrire », le scriptorium désigne l’atelier dans lequel les moines réalisent des copies manuscrites. Les moines copistes travaillent en équipe, encadrés par des chefs d’atelier qui distribuent puis contrôlent et parfois corrigent leur travail afin que les textes édités soient les meilleurs possibles. Des échanges, des prêts entre abbayes ou des achats fournissent les modèles indispensables. Ici le pape Grégoire le Grand dicte à ses scribes : l’un note au stylet sur une tablette de cire, l’autre prépare la réglure du parchemin.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Mais les découvertes archéologiques effectuées depuis le 19e siècle attestent toutes de l’extraordinaire précision qui a présidé à la transcription des textes à partir de la fin du 2e siècle. Transmis sous forme de rouleaux de papyrus, de manuscrits de parchemin ou de livres imprimés sur papier, déployé sur des dizaines de petits volumes ou rassemblé dans un livre unique, consigné au 11e siècle dans des manuscrits de taille gigantesque ou accessible en format de poche au 13e siècle, par-delà les métamorphoses qui affectent sa mise en page au fil des époques et des usages, le texte biblique varie peu ; émouvant témoignage de la passion du texte qui anime des générations de copistes ouvrant dans le silence du scriptorium à l’ombre des cathédrales puis à partir du 13e siècle dans le sillage des universités naissantes, fatiguant leurs yeux et brisant leur dos dans l’accomplissement d’une fonction sacrée dont les évangélistes constituent le modèle inspiré.

Guillaume des Ursins et son copiste-enlumineur

Cette miniature placée en tête du Mare historiarum montre un puissant patron visitant dans son atelier un copiste-enlumineur au travail. Ce patron n’est autre que le chancelier Guillaume Jouvenel des Ursins, revêtu ici des attributs de sa fonction. L’enlumineur au travail est sûrement un employé à son service, puisqu’il porte sur les manches de son habit les emblèmes du chancelier ; il n’en reste pas moins assis malgré l’importance de ses visiteurs, suggérant dans sa posture la dignité de sa fonction d’enlumineur et inscrivant par cet autoportrait sa signature en image.

Les copistes copiaient le texte, en se relayant pour un même ouvrage afin de ne pas conserver trop longtemps le texte original qu’ils avaient emprunté. Puis les rubricateurs chargés des travaux à l’encre rouge, intervenaient dans les espaces laissés libres par les copistes. Ils rédigeaient les titres des chapitres, les sous-titres, les majuscules et les initiales simples. Enfin les enlumineurs réalisaient les décors avec l’or et les pigments de couleur.

Jusqu’à l’époque gothique, le copiste, le rubricateur et l’enlumineur pouvait être une seule et même personne, le plus souvent un moine. Par la suite, le travail a souvent été divisé entre plusieurs copistes. Leur organisation rigoureuse a permis de répondre à la demande croissante de livres et d’assurer un contrôle sur la qualité des textes. Ceux-ci étaient en effet truffés d’erreurs, car les moines avaient pris l’habitude d’abréger les mots pour gagner de la place et de noter leurs commentaires en marge du texte (glose). Grâce au « libraire » agréé par l’Université, un exemplaire parfaitement exact (exempla) était divisé en plusieurs morceaux (pecia) dont chacun était copié par un professionnel. Ainsi, plusieurs copistes travaillaient simultanément sur un même texte, ce qui réduisait considérablement la durée d’exécution d’un manuscrit.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Alcuin, dit-on, avait fait graver aux portes de son scriptorium cette inscription : « C’est une noble tâche que de copier des livres sacrés et le scribe ne manquera pas sa récompense. Il est préférable d’écrire des livres que de planter des vignes ; celui-là entretient son ventre, celui-ci son âme. » (Alcuin, Carmina, éd. Ernst Dümmler, 1881.)

Les traductions en langues nationales : un enjeu fort

La traduction de la Bible latine représente un enjeu essentiel pour l’accès des fidèles à l’intelligence du texte : ce sera l’œuvre des humanistes européens à la fin du 15e siècle et l’emblème de la Réforme au début du siècle suivant. Les nouvelles traductions ont pour modèle, non plus la Vulgate latine, mais les anciens textes hébreu et grec redécouverts avec jubilation.

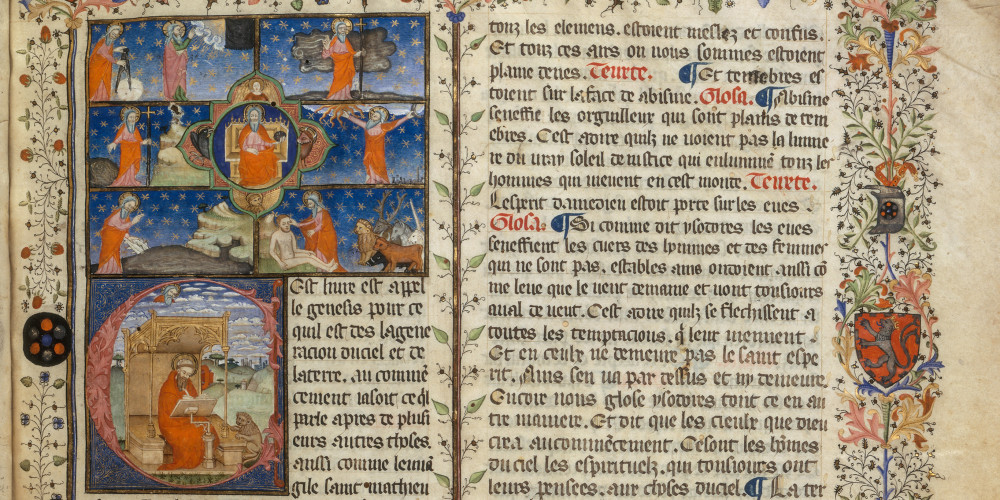

La Création et saint Jérôme écrivant dans une lettre historiée

La Bible française médiévale n’est pas à proprement parler une traduction de la Bible latine en langue vulgaire. C’est plutôt une Histoire sainte qui associe pour l’essentiel deux textes : la Bible historiale de Guiard des Moulins, adaptation en français de l’Historia scholastica de Pierre le Mangeur, et la traduction en français de certains livres de la bible appelée Bible du 13e siècle. Le présent manuscrit est un des cinq exemplaires connus de cette Bible du 13e siècle qui fut peu diffusée au Moyen Âge.

Cet exemplaire richement enluminé s’ouvre sur une illustration de la Création du monde en six jours au centre de laquelle figure Dieu Pantocrator entouré des symboles des quatre évangélistes. La lettre historiée qui commence le récit de la Genèse représente saint Jérôme en train de traduire la Bible accompagné de son inévitable lion : une manière pour le traducteur de s’autoriser d’un illustre précurseur !

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

En France, la traduction en langue vernaculaire constitue un terrain d’affrontement déchirant entre catholiques et protestants. Du côté catholique, Jacques Lefèvre d’Étaples (vers 1455-1536), un érudit appartenant au cercle d’Érasme, fait paraître de manière anonyme en 1523 à Paris une traduction du Nouveau Testament et en 1530 une Bible complète. Du côté protestant, Pierre Robert Olivetan (vers 1506-1538) publie à Neuchâtel (Suisse) en 1535 sa version de la Bible directement traduite à partir de l’hébreu et du grec. Ces traductions avaient été précédées au 13e siècle, sous l’impulsion de saint Louis, d’une première entreprise, associant, au sein de l’Université, différents traducteurs dans la rédaction d’un texte en français qui entremêlait encore au texte biblique gloses et paraphrases.

Au Proche-Orient, la traduction de la Bible dans des langues comme l’arménien, le géorgien, l’albanien, implique la création d’alphabets. En Europe orientale, au 4e siècle, la traduction de la Bible en langue gothique, réalisée par l’évêque Ulfila et copiée en caractères grecs, est le plus ancien témoignage littéraire dans une langue germanique. Au 9e siècle, en Moravie, deux frères, Cyrille et Méthode, fixent en vieux slavon leur traduction de la Bible grâce à l’invention des caractères cyrilliques. Pour le copte ou le syriaque, langues munies plus anciennement d’une écriture, les traductions remontent aux premiers siècles ; quant à l’arabe, dont la langue et l’écriture s’affermissent avec la révélation coranique au 7e siècle, il est aussi utilisé pour noter des traductions de textes bibliques, suivi plus tard par le persan et le turc ottoman.

Imprimerie, humanisme, Réforme. Les bouleversements de la modernité

À la fin du 15e siècle, le statut du texte sacré change profondément. Avec la réalisation de Gutenberg en 1455, la Bible devient un objet commercial dont l’exclusivité échappe à l’Église. Avec le développement de l’humanisme et le retour aux textes originaux hébreu et grec qui le caractérise, elle devient objet d’étude et de critique. L’impulsion donnée par Luther, à partir des années 1520, aux traductions en langues nationales en fait un objet accessible à tous sans l’intermédiaire du clergé, inscrit désormais dans la vie quotidienne d’un public innombrable. La mise au ban par le pape de la traduction de Luther la transforme en objet de combat autour duquel catholiques et protestants se déchirent. La nouvelle Bible traduite à partir du grec et de l’hébreu fait figure, dans les pays du Nord de l’Europe, d’emblème même de la Réforme tandis que la tradition catholique maintient la version latine de saint Jérôme dont le concile de Trente confirme en 1546 la suprématie.

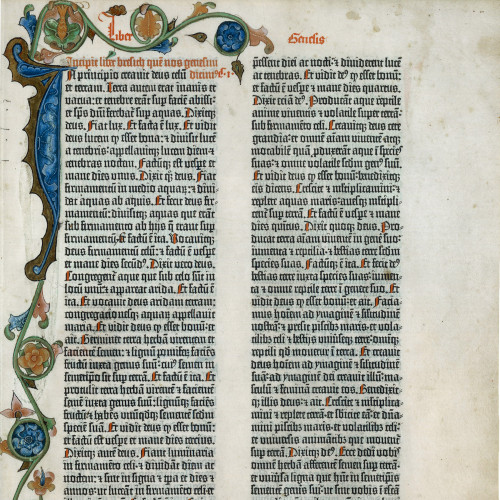

Incipit de la Génèse

Dans l’aventure de la transmission du texte, l’invention de l’imprimerie joue un rôle capital : elle offre la possibilité de le démultiplier en autant d’exemplaires qu’on le désire et permet de répondre à une forte demande ; c’est sans doute ce qu’a perçu Gutenberg qui, ayant mis au point sa technique, décide de l’appliquer à la publication de la Bible. À une époque où les bibles de lutrin de grande taille, utilisées dans les monastères pour la lecture durant l’office ou au réfectoire, sont à nouveau très prisées – alors que depuis le 13e siècle les bibles de poche parisiennes étaient les plus communément utilisées –, il choisit de faire paraître sa Bible en deux volumes de grand format et lance une souscription avant même sa parution en 1454-1455. Tout au long du 15e siècle se succédèrent quatre-vingts éditions qui servirent de modèle à des éditions ultérieures. Ainsi, le statut du texte sacré se trouvait bouleversé puisqu’il devenait un objet commercial dont l’exclusivité échappait désormais à l’Église ; il devenait également objet d’étude pour les savants et humanistes de la Renaissance désireux de retrouver la pureté du texte originel ; en favorisant l’alphabétisation, l’imprimerie rendit aussi l’accès aux Écritures possible au plus grand nombre, favorisant certainement la diffusion de la Réforme. Le texte, celui de la Vulgate en latin, se présente sur deux colonnes de 42 lignes chacune, d’où l’appellation de « Bible à 42 lignes » ; il est divisé en chapitres, le caractère employé ressemble à celui des livres liturgiques, très pratique pour la lecture publique, lisible à un mètre de distance. Il est imprimé sur parchemin ; des espaces blancs avaient été laissés pour les lettrines qui furent enluminées à la main ensuite ; son aspect ressemble à s’y méprendre à celui d’un manuscrit. Les premiers acquéreurs avaient le choix entre l’exemplaire sur papier pesant 13,5 kg ou celui sur parchemin, beaucoup plus lourd, 22,5 kg.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

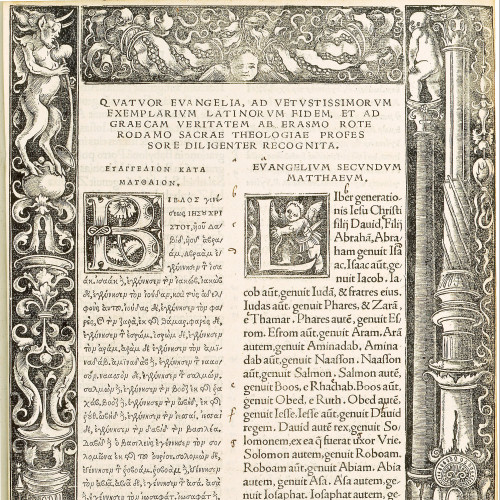

Nouveau Testament en grec et en latin sur deux colonnes

Souvent portraituré en saint Jérôme, entouré de tous ses livres, Didier Érasme est sans doute le plus célèbre humaniste de l’Europe du Nord. Au moment où l’on imprimait en Espagne la première Bible polyglotte, travaillant à sa propre édition des Évangiles dans l’original grec, il eut l’idée de comparer le latin de saint Jérôme au grec original. Dans la deuxième partie de cet ouvrage, intitulée « Annotationes » , il en propose une traduction alternative.

Érasme ne fut pas lui-même un réformateur protestant, mais son œuvre, par la liberté critique qu’elle appliquait au texte devenu sacré de saint Jérôme, constitua un vigoureux point de départ à l’entreprise de Luther. Celui-ci, lorsqu’il se retira en 1521 au château de la Wartburg, après avoir été publiquement excommunié, entreprit de traduire le Nouveau Testament en allemand moderne à partir du grec de la version d’Érasme.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Instruments du culte

La traduction de la Bible faite par Luther – Nouveau Testament en 1522, puis Ancien Testament en 1523 – est remarquable à plusieurs titres : elle s’appuie sur les textes originaux dans leurs différentes versions – grecque pour le Nouveau Testament, hébraïque pour l’Ancien Testament – antérieures à la Vulgate utilisée par l’Église catholique et s’en autorise pour revendiquer une authenticité plus grande. C’est la première Bible en allemand courant qui fonde la langue allemande moderne en atténuant les particularismes régionaux, mettant ainsi le texte biblique à la portée de tous ; ceux qui ne savaient pas lire se faisaient expliquer les textes par plus instruits qu’eux. Elle prône une lecture au sens littéral, mais qui est tenu pour le sens spirituel. Soutenue par l’essor de l’imprimerie, elle a grandement contribué au succès de la diffusion de la Réforme dans les pays de langue allemande ; considérée comme canonique par l’Église protestante d’Allemagne, elle a également servi de texte de référence pour la traduction dans les langues des pays du Nord de l’Europe comme le Danemark et la Suède.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

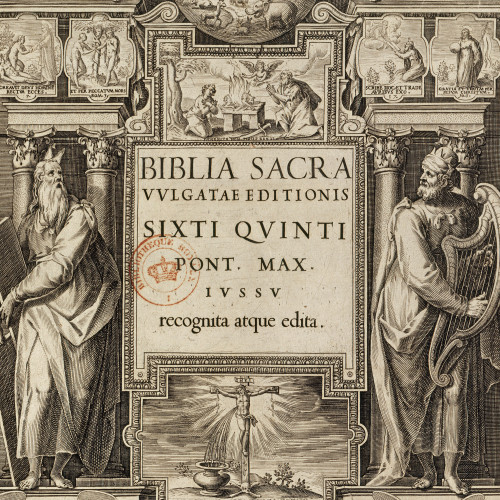

Biblia sacra Vulgatae editionis, dite Vulgate sixto-clémentine

Confrontée à la montée de la Réforme protestante qui a favorisé la diffusion du texte biblique auprès d’un large public grâce aux traductions en langues vernaculaires, l’Église catholique a ressenti l’impérieuse nécessité de réaffirmer sa doctrine : la Parole de Dieu se transmet par l’Écriture appuyée sur la tradition. Elle réunit le concile à Trente (1545-1563), qui donne en 1546 un statut d’authenticité incontestable à la version latine de saint Jérôme, la Vulgate, déclarée fidèle aux textes originaux ; mais, contestée par les humanistes de la Renaissance, elle est révisée et l’édition finale remaniée est publiée en 1592 sous les auspices du pape Clément VIII. Peu à peu, la notion d’authenticité se durcit au sein du mouvement de réforme catholique et cette version officielle se fige pour plus de trois siècles.

Parallèlement, la méfiance reste entière à l’égard des versions en langues vulgaires suspectées d’ouvrir la voie aux doctrines hérétiques. Ainsi, la Vulgate peut être considérée comme l’un des instruments de la Contre-Réforme catholique.

La première édition de la Vulgate sixto-clémentine s’ouvre par un magnifique frontispice orné de vignettes évoquant la Genèse et l’Exode, par deux grandes figures de Moïse et de David, et par celles, en bas de page, des quatre évangélistes avec leurs attributs ; au centre, Clément VIII remet la Vulgate à l’Église avec la devise « Accipe et devora » ( « Prends et mange » ) signifiant que la Parole divine est nourriture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La diffusion planétaire

L’imprimerie n’a fait qu’accélérer une diffusion planétaire de la Bible dont l’impulsion, bien antérieure, est liée à la propagation du christianisme à partir de son berceau vers les quatre coins de la terre : témoin, l’estampage de la stèle de Xian, en Chine, qui atteste l’existence d’une présence chrétienne aventurée très avant vers l’est dès le 8e siècle.

À partir du 16e siècle, le souci de l’Église de Rome de rendre disponibles aux chrétiens d’Orient les Saintes Écritures, très présentes au cœur de leur liturgie, la conduit à favoriser des traductions en arabe ; puis, le désir des missionnaires chrétiens de mettre la Bible à la disposition des peuples qu’ils voulaient évangéliser est à l’origine d’une multitude de traductions en langues non européennes et contribue à doter certaines d’une langue écrite. Cette extraordinaire dynamique garde toute sa vigueur au long des siècles ; aujourd’hui, l’œuvre de traduction et de diffusion se poursuit à travers l’utilisation des nouvelles technologies. La Bible reste le texte le plus traduit dans le monde.

Lien permanent

ark:/12148/mmg07r9q3xh0z