Étudier sous Charlemagne

Si Charlemagne n'a pas inventé l'école, il a néanmoins largement promu l'éducation, la réflexion et la production intellectuelles, mettant en place un vaste de programme de réforme de l'enseignement. À la cour comme dans les grands monastères ou dans les sièges des évêchés, les clercs apprennent aux enfants à lire, écrire, compter et chanter, afin de favoriser la pratique religieuse et de former les membres de l'administration. La période carolingienne constitue donc un moment fondamental dans l'histoire de la diffusion du savoir au Moyen Âge.

L'école monastique

Charlemagne n'a pas « inventé l'école » qui déjà existait en Gaule à l'époque romaine. Mais celles qui dépendaient des municipalités gallo-romaines disparaissent avec l'effondrement de l'Empire. L'école renaît au 6e siècle dans les monastères, quand des novices y sont admis pour être instruits dans la foi, en commençant par apprendre le latin, seul capable de donner accès à la Bible et au service du culte. Mais cet enseignement ne s'adresse qu'à ceux destinés à devenir moines. Clercs et laïcs restent incultes. Seuls quelques grands aristocrates recourent à de rares précepteurs.

Bibliothèque nationale de France

L'école du palais

Au milieu du 8e siècle, Pépin le Bref entreprend d'améliorer la gestion du royaume hérité des Mérovingiens. Les officiers qui l'entourent sont des laïcs, le plus souvent membres de l'aristocratie franque, mais les responsables de l'administration royale sont maintenant des clercs. Ils jouent le premier rôle dans la longue réforme religieuse et administrative qui commence et se traduit par un nombre d'actes en constante augmentation. Une véritable école est alors organisée dans le palais du souverain, réservée aux jeunes clercs qui apprennent leur métier dans la chapelle ou dans la chancellerie.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Des écoles ouvertes à tous

Poursuivant l'œuvre de son père, Charlemagne engage en 789 un vaste programme de réforme dans lequel il s'attaque au problème de l'école. L'instruction est officiellement confiée à l'Église, chargée de dispenser un enseignement de base. Les évêques sont priés d'organiser dans les paroisses des écoles ouvertes à tous, aux clercs comme aux laïcs : cette instruction élémentaire permet d'étendre une christianisation encore imparfaite. Mais ces écoles sont très inégalement réparties dans l'empire et Charlemagne doit renouveler ses instructions.

Bibliothèque nationale de France

Une instruction élémentaire

« Psaumes, notes, chant, comput [calcul], grammaire et livres religieux » : le programme de Charlemagne concerne les apprentissages de base, savoir lire le latin, écrire et compter. Le chant destiné aux offices religieux et les « notes », sorte de sténographie destinée aux futurs employés de chancellerie, permettent de préciser une fois pour toutes le but de l'empereur : la pratique de la religion et l'exécution des tâches administratives.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

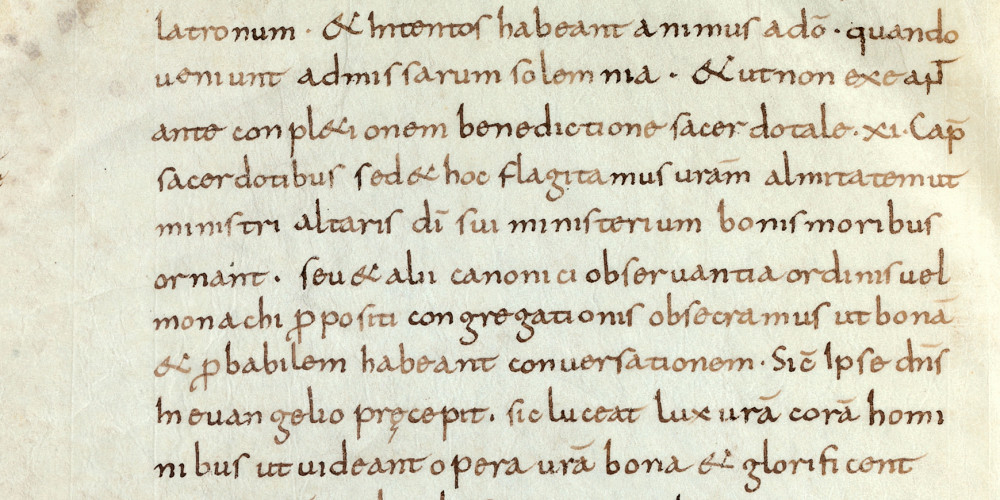

La révision des textes

Charlemagne insiste sur la nécessité d'une instruction solide pour les clercs et moines, d'un minimum indispensable à la religion pour les laïcs. On apprend à lire dans la Bible, avec les recueils de Psaumes. Mais depuis la nouvelle traduction de saint Jérôme au 4e siècle, la Bible accumule les erreurs et les fautes des copistes. Charlemagne ordonne la correction des textes dans un latin propre à l'enseignement. Il s'agit de restaurer dans sa pureté originelle cette langue devenue savante pour qu'elle soit commune à l'administration et à l'Église dans tout l'empire.

Bibliothèque nationale de France

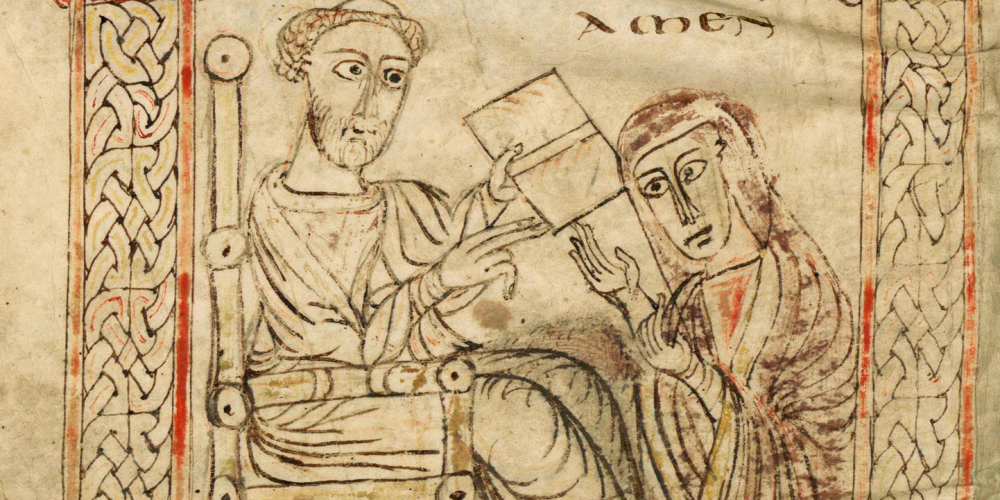

L'empereur montre l'exemple

Charlemagne lui-même cherche à s'instruire, toutes les disciplines aiguisent sa curiosité. L'empereur comprend et lit le latin qu'il parle suffisamment pour soutenir une conversation, mais quand il souhaite répondre en vers à un poème de Paul Diacre, il fait appel à son professeur de grammaire, Pierre de Pise. L'empereur connaît-il des difficultés à écrire ? Est-il animé d'une haute exigence littéraire ou calligraphique ? Quoi qu'il en soit, Charlemagne inaugure la longue tradition du souverain cultivé, mécène des arts.

Bibliothèque nationale de France

Des centres d'étude

Conseillé par Alcuin, Charlemagne prône une éducation littéraire poussée, seul moyen de comprendre les textes bibliques les plus difficiles. Dans les grands monastères de Gaule, à Corbie et Saint-Riquier, à Saint-Martin de Tours, mais aussi près de certaines cathédrales, à Reims ou à Lyon par exemple, et dans le palais de l'empereur, des écoles savantes s'organisent pour la première fois de façon claire et structurée.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La foi au centre de la connaissance

Texte fondamental de l'éducation chrétienne pour tout le Moyen Âge, le De Doctrina christiana de saint Augustin définit les exigences et les limites d'une culture éclairée par la foi. Le savoir n'est pas un objet de connaissance mais le moyen de comprendre les Écritures et la Création ; c'est un éveil aux vérités éternelles de Dieu. Fidèle à ces idées, l'enseignement carolingien place la foi au centre de toute connaissance et les disciplines littéraires et scientifiques en études préparatoires à la théologie.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

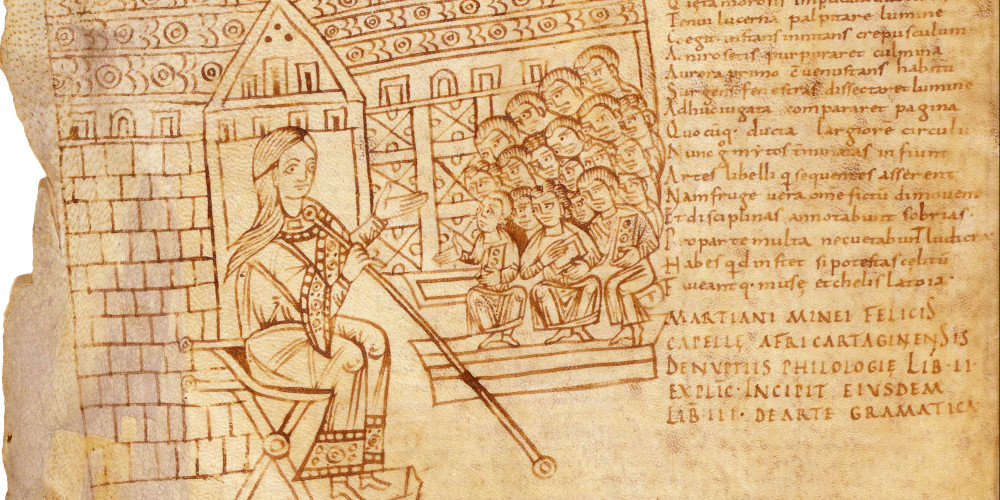

Les Arts libéraux

Hérités de l'Antiquité, les Arts libéraux sont un programme éducatif que l'on dirait aujourd'hui « secondaire », comprenant sept disciplines divisées en deux niveaux : le trivium regroupe grammaire, dialectique, rhétorique ; le quadrivium est consacré aux disciplines scientifiques, arithmétique, géométrie, musique et astronomie. L'adoption de ce programme constitue un progrès décisif dans l'organisation des études. Il servira de base à l'enseignement scolaire puis universitaire pendant tout le Moyen Âge.

Bibliothèque nationale de France

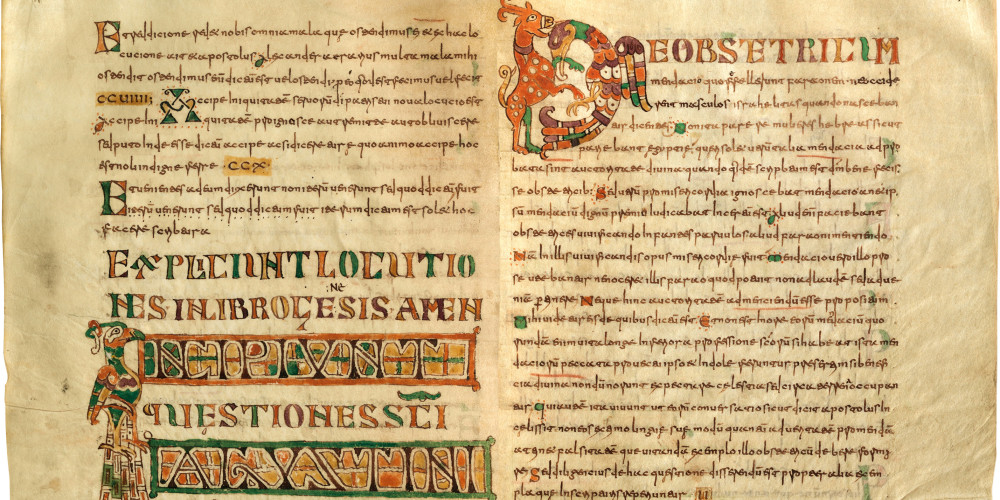

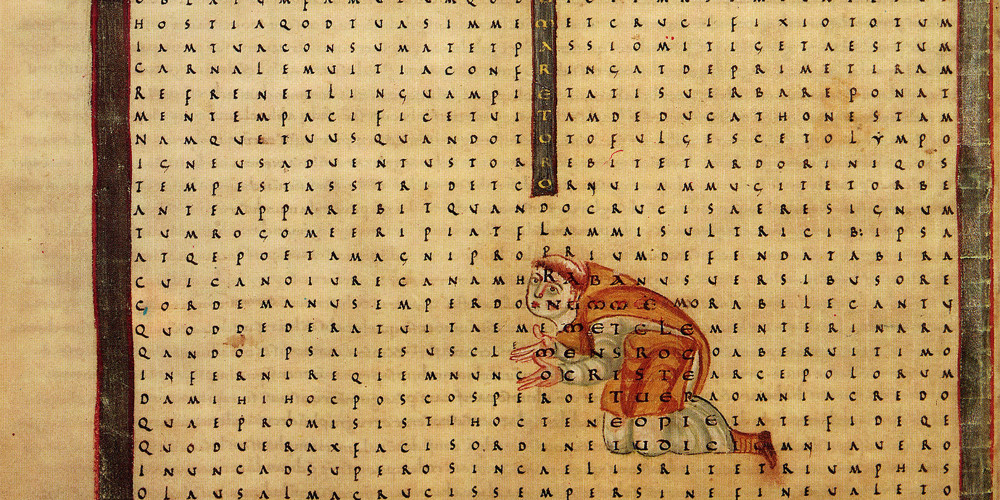

Essor de la médecine

Avec l'adoption du quadrivium, le renouvellement des études concerne aussi les sciences parmi lesquelles la médecine fait son entrée grâce à la copie des textes antiques. La connaissance des plantes est appréciée pour ses apports à la pharmacopée et aussi à l'agriculture. C'est à cette époque que naît la médecine conventionnelle qui prendra son essor pendant toute la période romane. Il existe des praticiens à la cour impériale et dans les monastères, des intellectuels tels Alcuin ou Raban Maur, s'intéressent à la discipline.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

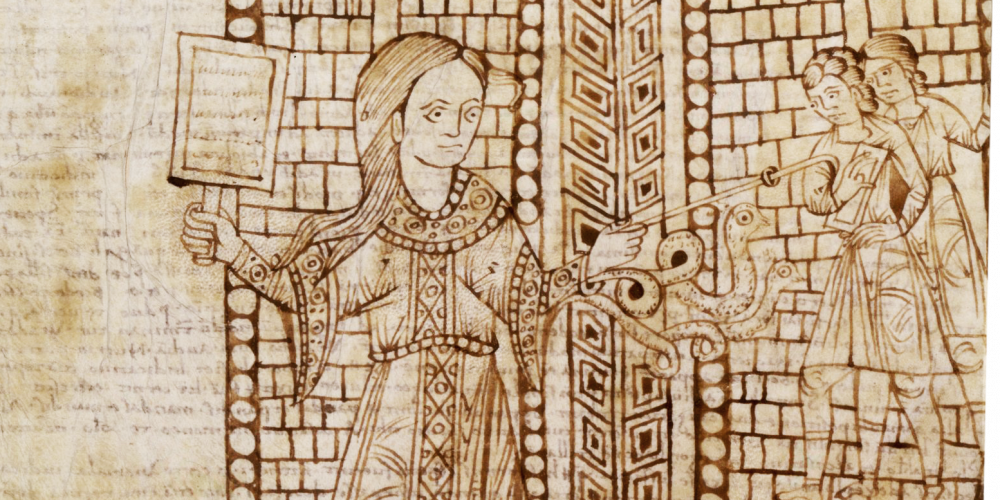

De grands maîtres

L'enseignement s'appuie sur des manuels d'arts libéraux : celui en neuf livres, rédigé vers 400 par Martianus Capella, décrit les noces de Mercure (Parole et Raison) et de Philologie (celle qui aime Raison). Cet ouvrage, où chaque discipline est personnifiée, est complété par les réaménagements et les enrichissements apportés au 6e siècle par Cassiodore et Boèce. Au 7e siècle, Isidore de Séville reprend ces disciplines, mais, à travers un classement thématique des connaissances, il élargit les domaines du savoir, composant la première « encyclopédie » médiévale.

Bibliothèque nationale de France

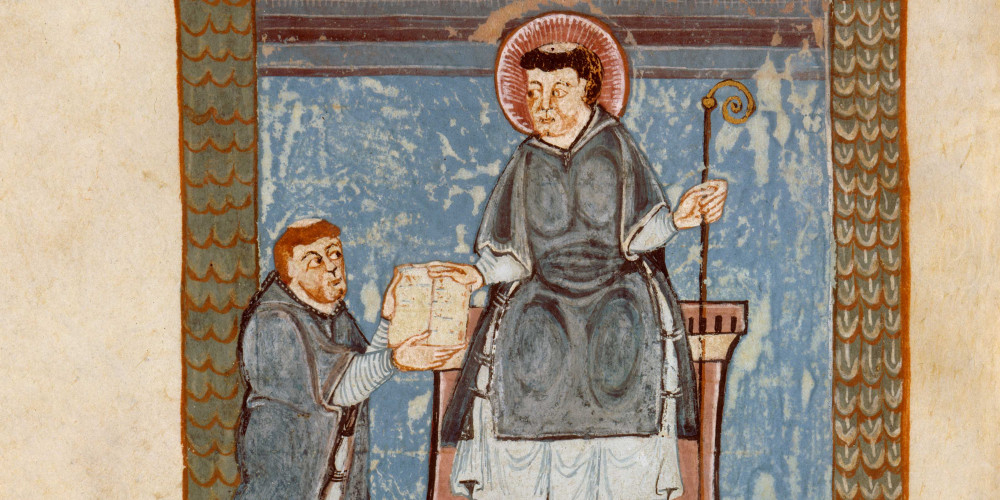

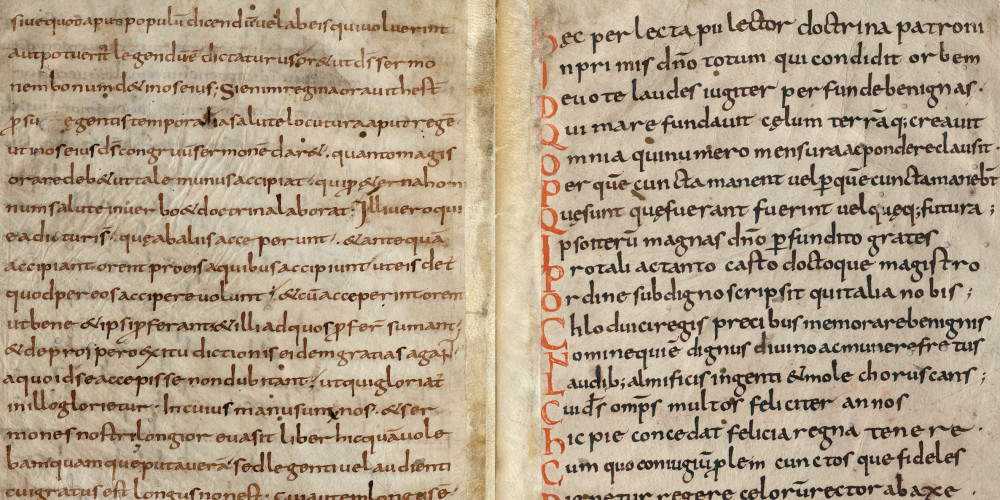

Raban Maur

Entre 842 et 847, Raban Maur rédige la seule « encyclopédie » du monde carolingien : le De natura rerum ou De universo, formidable bibliothèque du savoir à l'usage des prédicateurs qui disposent ainsi d'une sorte de dictionnaire biblique du monde. Son modèle d'organisation du savoir, calqué sur la hiérarchie du monde créé, et son interprétation de la Bible lui confèrent une influence capitale sur la pensée chrétienne médiévale. Bien au-delà du monde carolingien, cette œuvre prescrit une « nouvelle règle de vie » fondée sur l'étude et l'intelligence des Écritures.

© Bibliothèque nationale de France

Une politique poursuivie

La politique volontariste de Charlemagne conduite par Alcuin est poursuivie sous Louis le Pieux par Benoît d'Aniane. S'il est difficile d'en juger l'impact, le résultat est manifeste pour le clergé dont le niveau général augmente pendant tout le 9e siècle. La plupart des sujets carolingiens, qui parlent le francique ou le roman, ignorent le latin et n'ont pas accès au livre. Seuls les lettrés échangent une correspondance abondante et variée dans toute l'Europe. Ils écrivent un latin correct qui restera pendant plusieurs siècles la langue internationale de la religion et de la culture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France