L'écrin littéraire

Dans la bibliothèque du joaillier, aux côtés des précis techniques et ouvrages de gemmologie, s’amoncellent des classiques de la littérature : romans, poèmes ou nouvelles. Pour trouver l’inspiration et proposer des créations évocatrices, il lui suffit alors de se replonger entre les lignes de ces illustres récits. Les bijoutiers matérialisent les mots, donnant vie aux éléments clés de chaque histoire. Par de scintillantes métamorphoses visuelles, ils créent ainsi chez le spectateur un véritable enchantement, l’invitant à renouer avec le plaisir de la lecture.

La Ferme des animaux

Dans sa collection de 2013, la créatrice française, Lydia Courteille donne vie aux personnages du roman allégorique de Georges Orwell (1903-1950) de 1945 : La Ferme des animaux. On y retrouve une allusion au vieux cochon Sage l'Ancien qui initie la révolte des habitants de la ferme contre leur maître M. Jones dans l'espoir de mener une vie autonome. Très rapidement, au sein du récit, les cochons forment une élite, prenant le pouvoir et asservissant les autres animaux. À l'instar du texte satirique de l'écrivain britannique, la joaillière met en œuvre dans ses bijoux animaliers humour et provocation. Chaque créature est couronnée en référence aux animaux présents au sein du Hameau de la reine Marie-Antoinette à Versailles. Lydia Courteille oppose ainsi avec ironie monarchie absolue, ou plus généralement régimes autocratiques, et communisme.

gauche. © Lydia Courteille

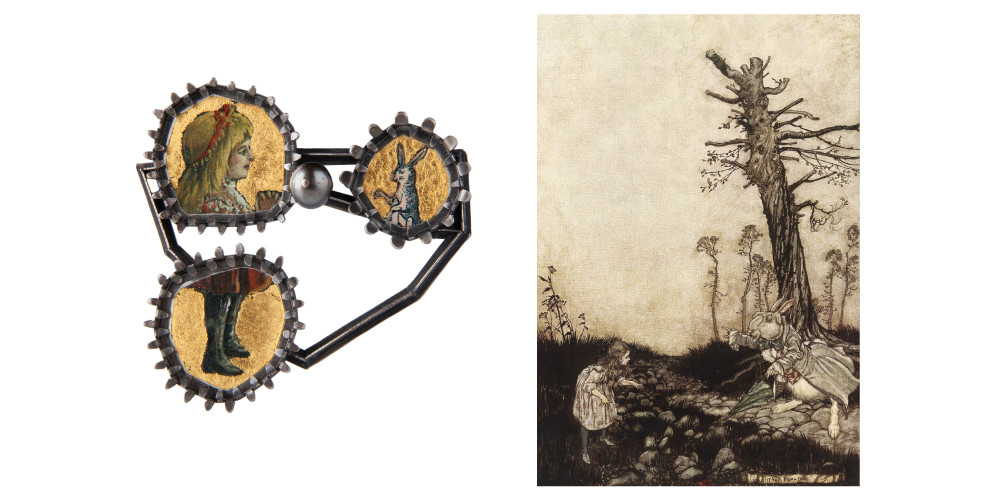

Alice au pays des merveilles

« Cependant, quand le Lapin vint à tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle, Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n’avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité elle s’élança sur ses traces à travers le champ, et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d’une haie. Un instant après, Alice était à la poursuite du Lapin dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. »

Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, Traduction par Henri Bué, Macmillan, 1869 (p. 1-14)

gauche. © Jana Machatova

droite. Bibliothèque nationale de France

Alice au pays des merveilles

« Elle découvrit alors, sur la surface bombée et lisse du champignon, une grosse Chenille bleutée qui, les bras croisés, et paraissant se soucier fort peu des choses de ce monde, fumait avec sérénité un somptueux narghileh turc. »

Lewis Carroll, Aventures d'Alice au pays des merveilles, Paris, Librairie Hachette & Ce, 1908, p. 53-54

La fiction Alice au pays des merveilles écrite en 1865 par le britannique Lewis Carroll (1832-1898) a inspiré à plusieurs créateurs un voyage bijoutier dans le terrier du lapin. Guidé par la forme d'une perle d'eau douce acquise en 2010 à la célèbre foire aux gemmes de Tucson et par les illustrations de Sir John Tenniel pour la première édition du roman, le joaillier Llyn Strelau donne vie à la Chenille du cinquième chapitre. Au dos de ce sculptural bijou qui se porte aussi bien en pendentif qu'en broche est gravée la fameuse question que pose l'insecte à Alice lors de leur rencontre : « Qui es-tu ? » Les mots « plus grand » et « plus court » sont également présents sur le champignon pour indiquer à la jeune fille quel côté manger pour grandir ou rétrécir. Si la joaillière minimaliste Wendy Ramshaw (1939-2018) évoque dans un premier bijou, la petite clef d'or minuscule qui ouvre la porte de la galerie du terrier de maître Jeannot, elle fait aussi référence à la Reine Rouge présente dans la suite des aventures d'Alice De l'autre côté du miroir. La marque brésilienne Hans Stern fait pour sa part revivre le célèbre chat de Cheshire tandis que Victoire de Castellane, la directrice artistique de la maison Dior, fait peindre, à l'instar des jardiniers de la reine de cœur, ses bagues-roses en rouge.

Mots-clés

gauche. © Llyn Strelau

droite. Bibliothèque nationale de France

Alice au pays des merveilles

« Un grand rosier se trouvait à l’entrée du jardin ; les roses qu’il portait étaient blanches, mais trois jardiniers étaient en train de les peindre en rouge. »

Lewis Carroll, Alice aux pays des merveilles, Chapitre VIII, Londres, Macmillan, 1869, p.98

Mots-clés

gauche. © Dior

droite. Bibliothèque nationale de France

Salammbô

Fille d'Hérodiade, la jeune Salammbô a inspiré au tournant du siècle de nombreux artistes. Dans ce pendentif-broche, le joaillier français René Lalique (1860-1945) évoque l'héroïne carthaginoise du second roman de Gustave Flaubert (1821-1880), publié pour la première fois en 1862. Les deux serpents en or émaillé de la composition rappelle l’emblème d'Halmicar Barca, le père de la princesse. Le zaïmph, grand voile sacré de la déesse Tanit dont Salammbô est la servante s'exprime ici dans la transparence du verre. Au cœur du récit, cette riche étoffe volée par Mâtho, un redoutable mercenaire lybien assiégeant Carthage, est par la suite récupéré par la princesse qui pour se faire, séduit le guerrier.

Mots-clés

gauche. © Albion Art Jewellery Institute

droite. Bibliothèque nationale de France

Les Sept princesses

Après avoir rendu hommage aux célèbres amants de William Shakespeare en 2017, le maître italien Alessio Boschi puise une nouvelle fois son inspiration dans l'univers littéraire avec sa bague « Sept princesses ». Dans ce précieux bijou en forme de livre, le joaillier transfigure les vers du poète persan Nizami Ganjavi achevés en 1197. Dans son recueil de cinq poèmes intitulé Le Quintette (Khamseh), l’un d’entre eux, les « Sept Portraits » (Haft Peykar) – titre donné par Isabelle de Gastines et qui fait référence – raconte l’histoire du souverain sassanide Bahram Gur et celles de ses sept épouses originaires de contrées lointaines allant de Byzance à l'Inde. Chaque nuit de la semaine, il les visite et, dans une atmorsphère sensuelle, écoute les histoires philosophiques ou anecdotes mystiques qu’elles lui racontent. À l'instar des nombreux peintres qui ont illustré ce poème, Alessio Boschi consacre une page de son livre-joaillier à chacune des 7 princesses. Les inscriptions accompagnant leurs portraits mentionnent leur nom, leur provenance, leur couleur, leur planète associée et leur jour de la semaine dédié.

Furak - Inde - Noir - Saturne - Samedi

Yaghma Naz - Byzance - Jaune -Soleil - Dimanche

Naz Pari - Khwarezm - vert - Lune - Lundi

Nasrin Nush - Russie - rouge - Mars - Mardi

Azarbin - Maghreb - Turquoise - Mercure - Mercredi

Humay - Chine - Marron- Jupiter - Jeudi

Dirosté - Iran - Blanc - Vénus - Vendredi

Mots-clés

gauche. © Alessio Boschi

droite. © Calouste Gulbenkian Foundation / Catarina Gomes Ferreira

À rebours

« Le dîner avait été apporté sur une nappe noire garnie de corbeilles de violettes et de scabieuses [...] Tandis qu'un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres [...] on avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutargues de mulets, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des poudings [...] »

Joris-Karl Huysmans, À rebours, Paris, Éditions G. Charpentier et Cie, p.16-17

Dans ce collier intitulé « Memento Mori », l'artiste et designer britannique Simon Costin révèle son grand intérêt pour la littérature décadente de la fin du 19e siècle. Alors que ses vieux carnets de croquis regorgent de citations empruntées à Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Sade, Alfred Tennyson ou encore William Butler Yeats, cette œuvre s'inspire du roman À rebours (1884) de l'écrivain Joris-Karl Huysmans (1848-1907) dans lequel l'extravagant antihéros, le duc Jean Floressas des Esseintes, tient un festin tout noir pour oublier la perte « d'une virilité momentanément morte ». Simon Costin s'est imaginé invité au dîner de cet esthète aristocratique portant un bijou approprié à l'événement et à l'ambiance générale décrite entre les lignes du roman. Ce collier est donc une évocation des passions décadentes du personnage de Huysmans. À l'instar de la table dressée en noir et garnie de mets noirs, s'y accumulent crânes en décomposition, serres énormes, jais, hématite, os et métal.

Mots-clés

gauche. © The Metropolitan Museum of Art, Dist. GrandPalaisRmn / image of the MMA

droite. Bibliothèque nationale de France

Roméo et Juliette

La maison joaillière Van Cleef & Arpels propose en 1951 une première illustration stylisée des célèbres amants maudits de William Shakespeare écrit en 1597. Ces deux broches évoquent la scène du balcon présente au deuxième acte de la pièce lorsque Roméo rentre dans le jardin des Capulet et que Juliette apparaît à la fenêtre au dessus de lui. En 2019, la maison donne à nouveau vie au couple mythique. Dans un duo de clips sont ainsi représentés Roméo et Juliette dans une scène galante. Le balcon de la composition de 1951 a disparu. Le jeune Montaigu s'incline ici devant Juliette pour lui offrir un bouquet de fleurs, mauves, symbolisant l'union du bleu et du rouge, les couleurs de ces deux familles italiennes rivales.

Mots-clés

gauche. © VCA

droite. Bibliothèque nationale de France

Roméo et Juliette

Les moments-clés du célèbre drame de William Shakespare (1564-1616) ont inspiré le créateur italien Alessio Boschi. Dans sa collection de haute joaillerie de 2017, il revisite le destin mouvementé des deux amants. Concentrant à elle seule l’essence même de l’histoire, la bague « Roméo et Juliette » mise en beauté par un trio d’or jaune, blanc et rose, pavée de diamants jaunes et de rubis propose une dernière demeure au couple. Laissant passer la lumière, l’exceptionnelle gemme centrale fait office de fenêtre derrière laquelle se déroule l’ultime spectacle. Lorsque ce couvercle de pierre est ouvert, celui-ci dévoile un deuxième bijou, un pendentif. Figuré en micro-mosaïque par un artisan romain maniant cette ancestrale technique, la scène dépeint une composition picturale du 19e siècle. Au verso, l’artiste a fait appel à un graveur qui a reproduit les armoiries des familles Capulet et Montaigu. Sur l’un des côtés, l’ingénieux joaillier a caché un petit compartiment secret laissant entrevoir Roméo à genoux présentant à Juliette une rose. Les amants sont également représentés sur une paire de boucles d’oreilles qui dévoile en leur dos une importante écriture latine « Amor vincit omnia », [l’amour triomphe de tout].

Mots-clés

gauche. © Alessio Boschi

droite. Bibliothèque nationale de France

Roméo et Juliette

Moins figuratifs que certaines pièces précédemment réalisées, excepté celles représentant la scène galante entre les amants, les bijoux de la collection Roméo et Juliette par Van Cleef & Arpels en 2019 proposent une plongée dans l’esthétique de la Renaissance italienne. Les gemmes choisies expriment l'exaltation des sentiments. Ainsi, les pierres aux tonalités rouges évoquent les Capulet tandis que lapis-lazuli et saphirs bleus rapellent les armoiries des Montaigu. Si l'amour des deux jeunes gens est suggérée par la fusion des deux coloris dans le collier « Matrimonio », la maison de joaillerie scelle leur sort autour du poison qui les sépare matérialisé ici par la bague « Filtro d'Amore ». Le choix de rubis pour ce bijou témoigne à la fois de l'initiative mortifère prise par Juliette Capulet mais aussi, de façon plus explicite, du thème universel de la passion tragique.

Mots-clés

gauche. © VCA

droite. Bibliothèque nationale de France

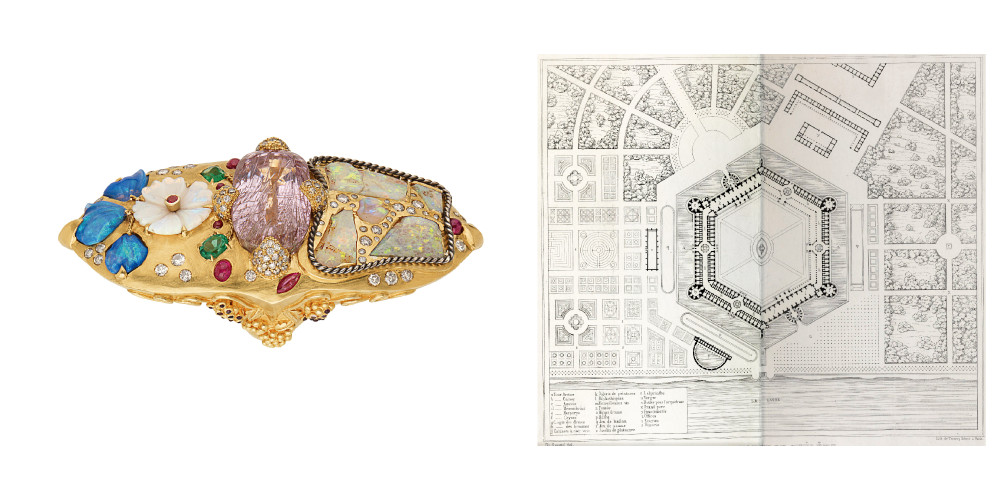

Gargantua

« Au milieu de la cour intérieure, il y avait une magnifique fontaine de bel albâtre. […] En face des appartements des dames, au-dehors, il y avait pour les distraire, entre les deux premières tours, les lices, l'hippodrome, le théâtre et les bassins, avec les mirifiques piscines à trois niveaux, bien pourvues de tout l'équipement nécessaire et d'eau de myrte en abondance. Le long de la rivière, c'était le beau jardin d'agrément avec, en son milieu, le beau labyrinthe. Entre les deux autres tours, les jeux de paume et de ballon. Du côté de la tour Glaciale, le verger, planté de toutes les espèces d'arbres fruitiers, tous disposés en quinconce. Au bout s'étendait le grand parc, foisonnant de toutes sortes de bêtes sauvages. »

François Rabelais, Gargantua, Paris, Éditions du Monde moderne, 1930, p.127, texte publié pour la première fois en 1534.

La créatrice française Sylvie Corbelin traduit dans l'or jaune, le jardin suspendu de l'abbaye où Gargantua, le héros de Rabelais établit la règle utopiste suivante : « Fais ce que tu voudras ». L'éclat des opales noires pourrait traduire les mirifiques piscines évoquées dans le texte tandis que les opales blanches symbolisent le beau labyrinthe présent dans le jardin d'agrément.

gauche. © Sylvie Corbelin

droite. Bibliothèque nationale de France

La Cité d'émeraude

Le britannique Théo Fennell propose différentes bagues aux accents littéraires. Si l'une d'elle semble avoir mis sous cloche les deux animaux fétiches de la littérature enfantine anglaise Le Vent dans les saules, une autre revisite l'armoire magique du récit fantastique de l'écrivain irlandais Clive Staples Lewis (1898-1963) dans Les Chroniques du Monde de Narnia publiées entre 1950 et 1956. Sa création « Emerald City » met quant à elle à l'honneur le petit monde fantastique du Magicien d'Oz publié par Lyman Franck Baum en 1900. Véritable chef-d’œuvre ce bijou, qui dévoile une émeraude zambienne de 13.14 carats, cache derrière ses portes d’or et d’émail la représentation de Dorothy, de son chien Toto et de la route de la brique jaune, chemin précieux vers la ville imaginaire du pays d'Oz. La partie supérieure de l'anneau s'ouvre sur la cité que l'auteur décrit entre les lignes, ornée d'or, de verre vert, d'émeraudes et d'autres pierres précieuse. L'ensemble est accompagné des mots célèbres prononcés par Dorothy : « There is no place like home » [Il n'y a pas d'endroit comme à la maison].

Mots-clés

gauche. © Theo Fennell

droite. © Library of Congress

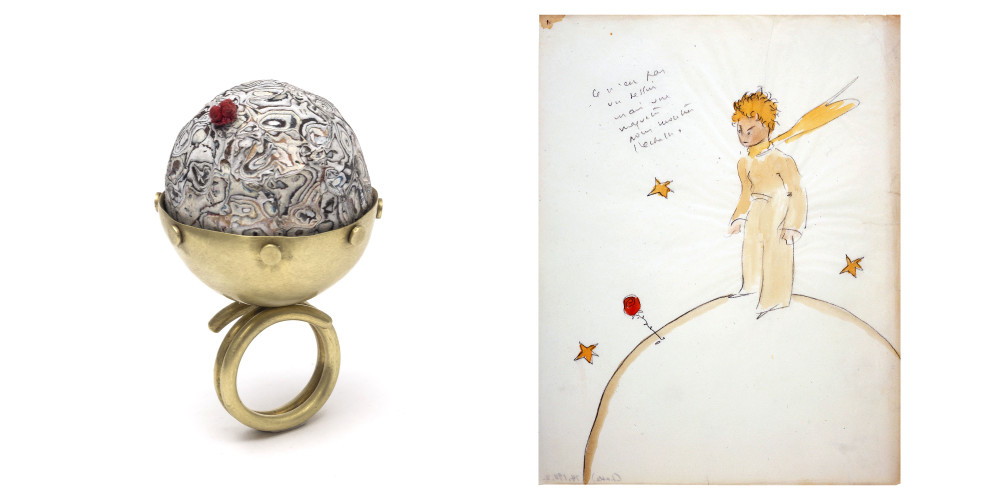

Le Petit Prince

Travaillant en Argentine, Elvira Cibotti fait écho dans ce bijou conçu en 2022 pour le concours Bijoux et littérature organisé par la Galerie portugaise Tincal à Porto, à l’œuvre philosophique la plus célèbre d 'Antoine de Saint-Exupéry : Le Petit Prince de 1943. La bague évoque ici l'astéroïde B612 sur lequel vit le jeune garçon ainsi que la fleur magnifique à laquelle il se dévoue corps et âme.

Mots-clés

gauche. © Elvira Cibotti

droite. Bibliothèque nationale de France/Gallimard

L'Écume des jours

La créatrice de bijoux contemporains portugaise Bernadette Martins s'inspire du célèbre roman écrit en 1947 par Boris Vian, L'Écume des jours. L’histoire raconte celle de Colin éperdument amoureux de Chloé qui tombe mystérieusement malade : un nénuphar pousse dans ses poumons l’empêchant de respirer convenablement. Au printemps de leur vie, les deux amants sont condamnés à un malheureux destin. Ce collier traduit ici parfaitement la singulière pathologie dont souffre Chloé et le drame funeste mais inéluctable qui atteint le couple.

Mots-clés

gauche. © Béatrice Martins

droite. © Marielle Issartel

À Cassandre

Avec cette bague, la joallière française Lydia Courteille rend hommage au premier vers de Pierre de Ronsard (1524-1585) : « Mignone, allons voir si la rose ». À la suite de sa rencontre avec la jeune Cassandre Salviati (1531-1607) lors d'un bal au château de Blois, le poète compose en 1552 le recueil Les Amours de Cassandre. Ronsard évoque dans un sonnet à la jolie florentine la brièveté de la beauté et de la jeunesse qu'il symbolise par une rose.

Mots-clés

gauche. © Lydia Courteille

droite. Bibliothèque nationale de France

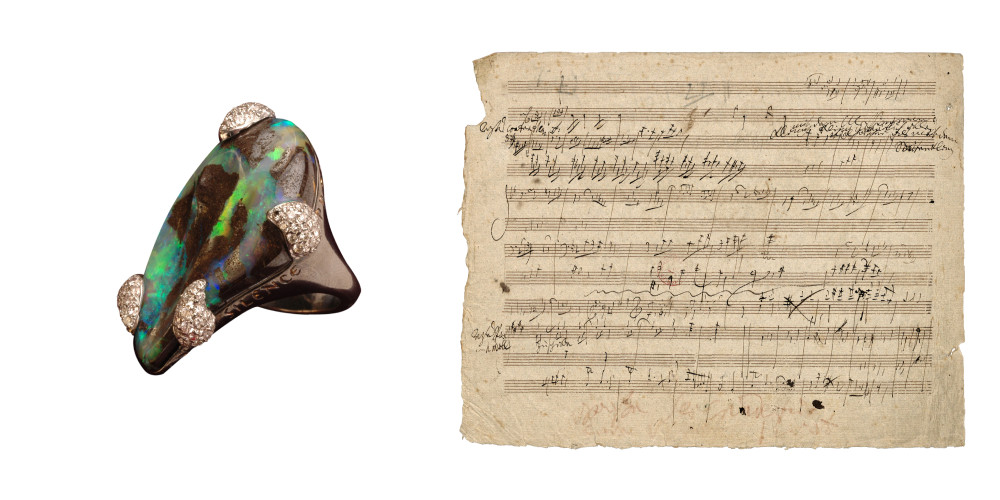

Calme de la mer

« Sur l'eau règne un profond silence,

Sans mouvement la mer repose,

Et le marin voit, inquiet,

La plaine lisse alentour.

Aucun souffle d'aucun côté !

Affres d'un silence de mort !

À travers l'immense étendue,

Pas une vague n'est mouvante. »

Johan Wolfgang Van Goethe, « Calme de la mer », dans Poésies de Goethe, traduit par Henri Baron Blaze, Paris, Charpentier, 1843, p.33

Sylvie Corbelin emprunte ici quelques vers au romancier allemand Johan Wolfgang Van Goethe (1749-1832). Son poème « Calme de la mer » se sculpte alors dans l'or noir d'une bague sertie d'une envoûtante et volumineuse opale suggérant parfaitement la quiétude de l'onde et la douceur sensible du lied, mis en musique par Ludwig Van Beethoven en 1815 et par Félix Mendelssohn en 1828.

Mots-clés

gauche. © Sylvie Corbelin

droite. Bibliothèque nationale de France

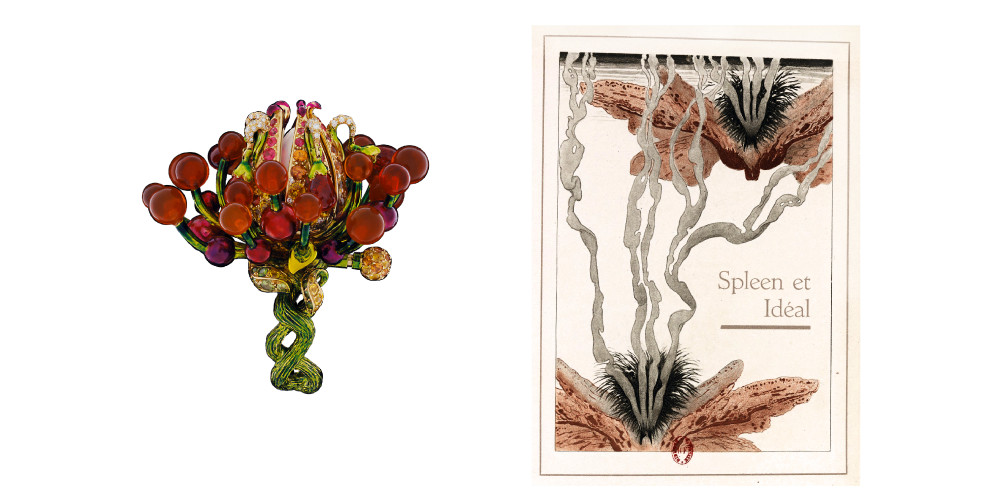

Les Fleurs du Mal

« Il composa ainsi le bouquet de ses fleurs : les feuilles furent serties de pierreries d’un vert accentué et précis […]. Il pouvait maintenant enchâsser les pétales de ses fleurs épanouies au milieu du bouquet, de ses fleurs les plus voisines, les plus rapprochées du tronc, avec des minéraux transparents, aux lueurs vitreuses et morbides, aux jets fiévreux et aigres. »

Joris-Karl Huysmans, À rebours, Paris, Éditions G. Crès et Cie, p.82-83

« [Des Esseintes] attendait avec impatience la série des plantes qui le séduisaient entre toutes, les goules végétales, les plantes carnivores, le Gobe-Mouche des Antilles, au limbe pelucheux, sécrétant un liquide digestif, muni d’épines courtes se repliant, les unes sur les autres, formant une grille au-dessus de l’insecte qu’il emprisonne ; les Drosera des tourbières garnis de crins glanduleux ; les Sarracena, les Cephalothus ouvrant de voraces cornets capables de digérer, d’absorber de véritables viandes. »

Joris-Karl Huysmans, À rebours, Paris, Éditions Pour les Cent bibliophiles, 1922 p.94

Les bijoux-fleurs de la collection Belladone Island développée en 2007 par la maison Dior donnent toute leur préciosité à l'extravagance toxique du texte baudelairien. Cassant les codes de la joaillerie, la directrice artistique, Victoire de Castellane propose sa propre interprétation des Fleurs du mal où le caractère mortifère exprimé par des ors rongés et des pétales déchiquetés est contredit par la beauté des corolles laquées de couleurs flamboyantes. Vénéneuses et carnivores, les fleurs de cette collection joaillière peuvent également être rapprochées de la passion pour une flore décadente développée par l'excentrique dandy d’À rebours de Joris-Karl Huysmans.

Mots-clés

gauche. © Dior

droite. Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France