La Chine, empire du trait

© Bibliothèque nationale de France

Estampage d'une gravure sur pierre représentant la réunion au Pavillon des orchidées

Quarante et un lettrés se réunirent autour de Wang Xizhi lors de la fête de la Purification pour composer des poésies. À l’issue de la joute poétique, Wang se saisit de son pinceau et, pris d’une inspiration soudaine, composa d’un seul élan sa célèbre Préface à l’anthologie qui devait réunir l’ensemble des compositions. C’est cet instant fameux qui est saisi dans la scène d’ouverture du rouleau et il n’est pas anodin que celui-ci s’ouvre par cet épisode final, le plus signifiant de l’événement.

Ces lettrés grands buveurs, épanchant leurs sentiments personnels à travers la poésie ou la musique, recherchant la solitude ou la compagnie d’amis plutôt qu’une carrière officielle, créèrent un idéal qui joua un grand rôle dans l’imaginaire chinois.

© Bibliothèque nationale de France

La Chine possède la plus longue tradition continue d’un mode d’écriture inchangé de la haute antiquité à nos jours. Pour apprécier la nature de ce phénomène, il faut considérer deux facteurs : l’étendue géographique du territoire dans lequel ce système est utilisé et la durée, plus de trois millénaires et demi, de son usage. Malgré une quantité considérable de dialectes au sein même de l’ethnie des Han, l’écriture chinoise a su jouer un rôle fédérateur et s’imposer à un pays immense. Surmontant ces handicaps, la Chine a préservé une écriture qui a connu peu de ruptures graphiques au cours des deux derniers millénaires.

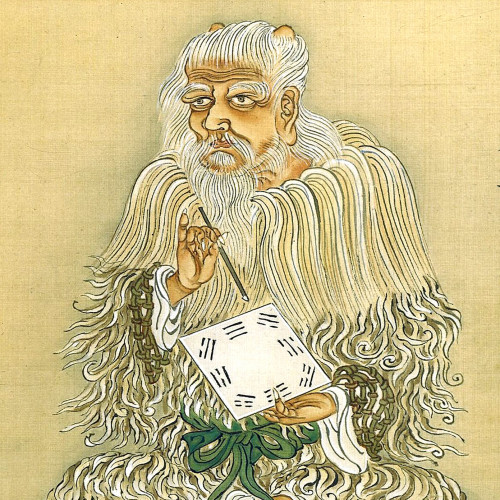

Fuxi et les Huit Trigrammes

Le portrait du premier des Grands Ancêtres ouvre cet album de personnages célèbres de l’Antiquité. La légende précise : « Le grand Auguste Fuxi. Son nom était Feng [Vent], il avait un corps de serpent et une tête humaine, il régna par la vertu du Bois ».

Le personnage mythique présente les Huit Trigrammes disposés en cercle, selon un schéma centrifuge, pour former un octogone. Cette disposition appelée « Devant le Ciel », Xiantian, montre l’état apparent du monde. Une autre tradition, dévolue au roi Wen, Wenwang, appelée « Derrière le Ciel », Houtian, en propose l’inverse, la face cachée. Sur la page de gauche, le Divin Laboureur : « Son nom de clan était Jiang, il avait un corps d’homme et une tête de bœuf, il régna par la vertu du Feu ».

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le rôle unificateur de l'écriture

Le chinois est une écriture sans alphabet qui ne véhicule que très partiellement les éléments phonétiques. Les prononciations ont beaucoup varié selon les époques et les lieux mais les graphies, indépendantes de ces facteurs, n’en ont pas été affectées. La syntaxe du chinois classique fait toujours référence au corpus scripturaire défini par le nom de Classiques, constitué vers le début de notre ère ; celui-ci ne reflète plus, dès cette haute époque, les spécificités locales ou les évolutions particulières. Il en résulte un corpus écrit coupé de l’oralité, dont la syntaxe figée a été adoptée par tous. Ce corpus classique a servi de tronc commun d’écriture à des populations éloignées dans le temps et dans l’espace. La compréhension mutuelle dépendait de l’existence de ce système graphique universel, ce qui explique la très grande stabilité des caractères chinois et la longévité extraordinaire du corpus littéraire commun des Classiques qui a donné une grande unité culturelle au pays. La civilisation chinoise repose sur la puissance de son écriture comme le reflète le mot civilisation, wenhua, le terme wen signifiant d’abord les lignes sinueuses qui composent un caractère.

« L’unique Trait de Pinceau est l’origine de toutes choses, la racine de tous les phénomènes », écrivait le moine Shitao (1641-c.1720).

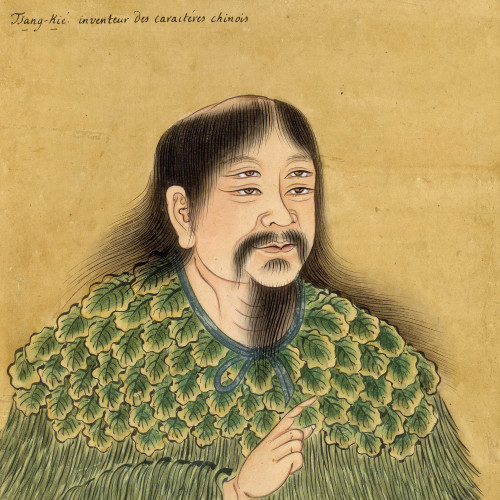

Tsang-Kié, inventeur des caractères chinois

Avec ses quatre yeux, il observa les traces des pattes des oiseaux pour faire les caractères d’écriture. Personnage de légende, devin-scribe de l’empereur Jaune, Cang Jie était pourvu de deux paires d’yeux qui le rendaient capable de scruter les phénomènes et les choses au-delà des seules apparences. Le nom de Ju Song, greffier, ou annaliste, de l’empereur Jaune est souvent associé au sien, et tous deux ont été honorés comme les « Esprits des caractères d’écriture ».

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Écriture et pouvoir

L’importance de l’écriture, en Chine, est telle que les hommes d’État s’employèrent à maintes reprises à la contrôler ; l’immixtion politique porta sur le contenu et sur la forme. Les caractères doués intrinsèquement, admet-on généralement, de force, d’énergie et de puissance, indépendamment de l’accès au savoir qu’ils procuraient, exercèrent une fascination durable. Ces qualités firent de ces graphies des instruments de pouvoir convoités par les empereurs qui souhaitaient avoir prise non seulement sur les hommes mais aussi sur les mots.

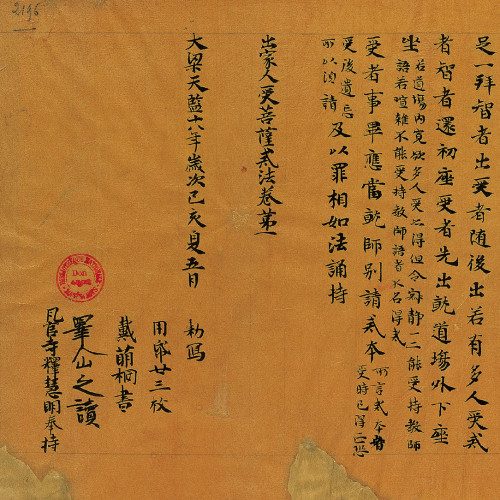

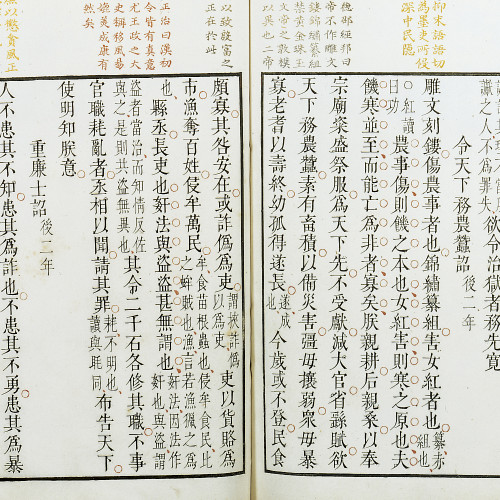

Anthologie de la prose classique

Cette anthologie en huit volumes de la prose classique, réalisée sur ordre de l’empereur Kangxi (1662-1722), véritable chef-d’œuvre de l’art d’imprimer, offre un bel exemple d’une distinction raffinée entre le texte et son commentaire. Le texte principal, copié en gros caractères, est accompagné de notes en petits corps sur colonnes doubles et ponctué en rouge. Dans la marge supérieure, les commentaires de l’empereur régnant sont imprimés en jaune, ceux des auteurs contemporains en rouge, le bleu, ici un peu pâli, étant réservé aux auteurs des dynasties passées.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La standardisation de l'écriture

L’ingérence de l’État dans l’écriture et l’imposition de styles calligraphiques ou de graphies spéciales est un phénomène récurrent dans l’histoire chinoise. Parmi les premières mesures adoptées par les empereurs, de nombreuses concernèrent l’écriture ou la constitution de corpus textuels. Un cas manifeste d’asservissement des caractères à la politique est fourni par Qin Shihuangdi, le Premier Empereur de l’Empire chinois. Sur les conseils de son ministre Li Si, il décréta la standardisation non seulement des unités de poids et de mesure, mais encore de l’écriture, en 227 avant notre ère. Il imposa l’unification des graphies en petite sigillaire, xiaozhuan, l’annulation des variantes régionales et exerça aussi un contrôle sur les textes en établissant des critères discriminatoires entre les savoirs, certains réservés aux seuls spécialistes, d’autres, comme les textes philosophiques, voués à la destruction. Très rapidement, les graphies antérieures ne furent plus compréhensibles, ni, par conséquent, le contenu des textes copiés avant la réforme.

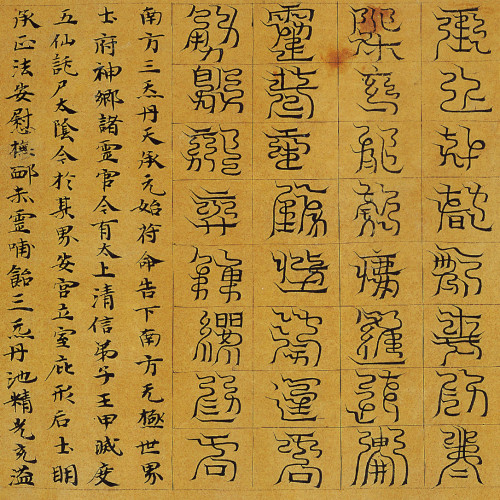

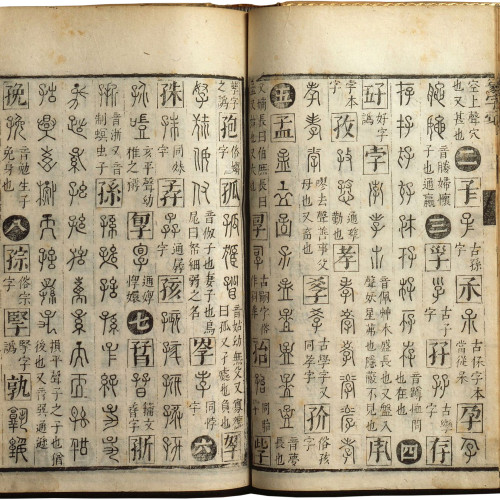

Dictionnaire des graphies sigillaires

Sans indication de source, les graphies sigillaires d’un même caractère sont données sous la forme « moderne » inscrite dans un carré. Pour des caractères usuels, les variantes citées sont nombreuses : à la page de gauche, sun, « le petit-fils », en compte vingt-huit.

Une dérive avait suivi la première normalisation de l’écriture, attribuée au ministre de l’empereur Zhou Xuansan (827-781 av. J.-C.), et le Premier Empereur des Qin en ordonna une nouvelle au début de son règne (221 av. J.-C.). Étape ultime de l’écriture antique, la forme des caractères définie alors par son ministre Li Si s’appelle zhuan (qui signifie tout simplement « écrire » ) ou xiaozhuan, « petite écriture ». L’appellation de dazhuan fut alors donnée à l’écriture du ministre Zhou.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

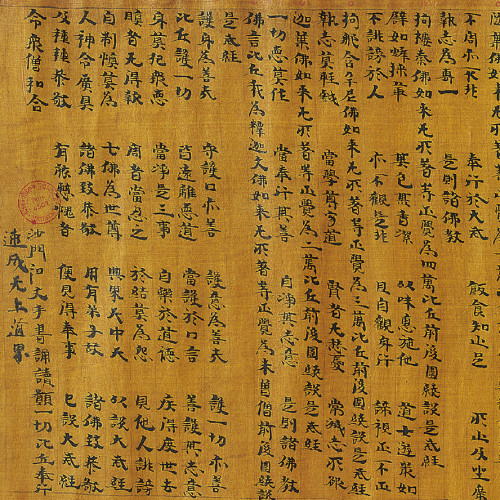

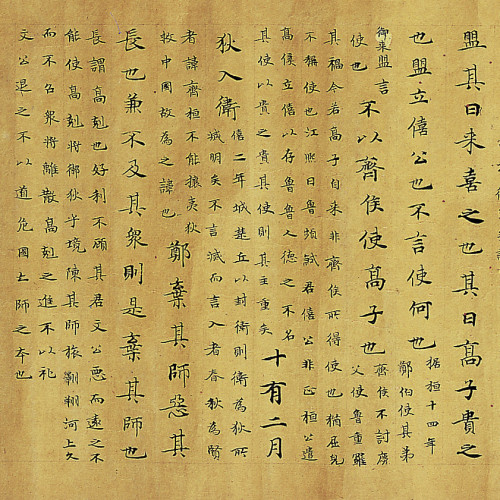

Chunqiu Guliang zhuan

De la main d’un scribe de la chancellerie, cette superbe copie d’une grande clarté dispose le texte de base en colonnes de gros caractères, bien aérés, tandis que les explications du commentateur, en petits caractères sur colonnes doubles, s’inscrivent à l’intérieur même du texte, sans en « brouiller » la lecture.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le remplacement de graphie traditionnelles

L’impératrice Wu Zetian intervint également sur la graphie à la fin du 7e siècle en promulguant par décret le remplacement de graphies traditionnelles de mots usuels par de nouvelles graphies. Comme en témoignent les manuscrits de Dunhuang, l’imposition par volonté politique de ces caractères, qui ne dura qu’une décennie, fut néanmoins très respectée.

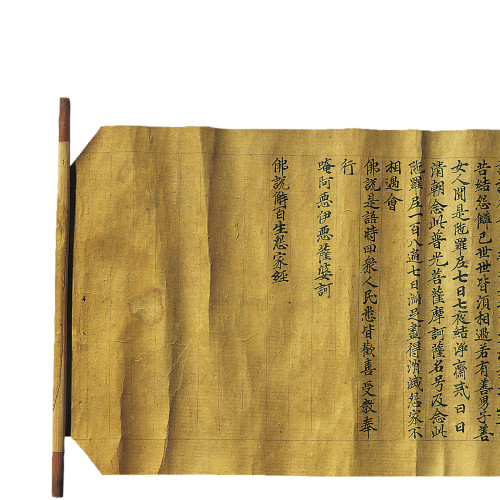

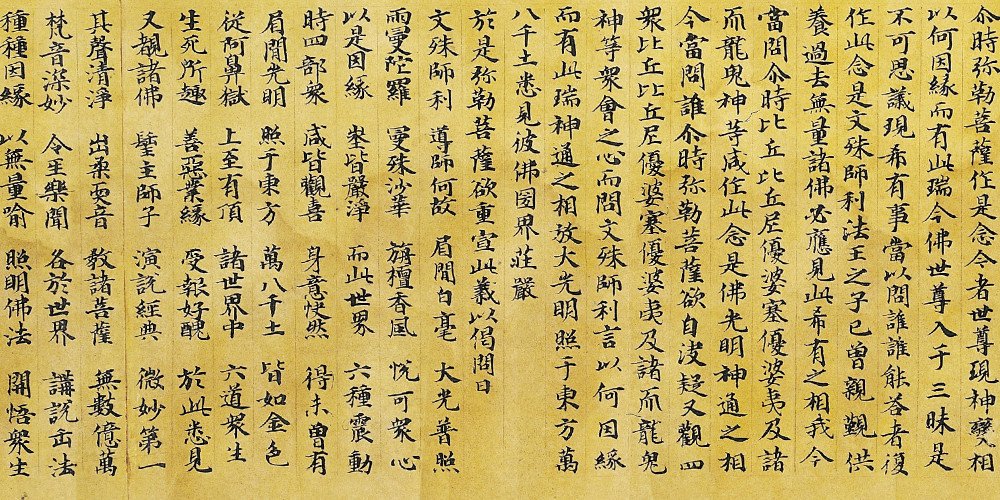

Sûtra du lotus

Wu Zhao (623 ou 625-705), concubine de l’empereur Taizong, puis de son fils, favorisa le développement du recrutement par voie des examens, mais gouverna de manière despotique, assassinant opposants ou membres de sa famille. Connue pour son favoritisme et ses excès sexuels, elle fut forcée d’abandonner ses favoris et de rappeler d’anciens fonctionnaires qui avaient servi la cour des Tang.

L’une des mesures prises dans sa montée vers le pouvoir absolu qui aboutit à la fondation d’une nouvelle dynastie très éphémère, fut une réforme graphique en cinq étapes. L’impératrice promulgua en 689, par édit, l’imposition de douze graphies nouvelles qui restitueraient le sens originel véridique à des caractères dont, selon elle, la signification avait été obscurcie au cours des âges. Cette réforme finit par toucher jusqu’à dix-huit mots aussi usuels que « soleil » et « lune », qui signifient aussi respectivement « jour » et « mois », mais encore « année », « ciel », « Terre », « étoile », ou encore « maître » et « serviteur ». Elle n’oublia pas son propre nom, Zhao, lui conférant une étymologie flatteuse qui rendrait évidentes sa supériorité et la soumission universelle qu’on lui devait, nécessaires à l’exercice de son brillant mandat. Un nombre non négligeable de manuscrits de Dunhuang montrent que bien que de courte durée (quinze ans), ces mesures furent respectées et survécurent parfois bien après sa mort, en 704. Portant témoignage de cette emprise que l’impératrice voulut avoir sur l’écriture, ce Sûtra du lotus, à la calligraphie très soignée, copié sur un beau papier préalablement teinté à l’orpiment, comporte neuf graphies modifiées.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les caractères tabous

Une autre prérogative impériale fut l’institution d’un tabou sur le nom personnel des empereurs. Ainsi, le prénom de Tang Taizong qui régna dans le deuxième quart du 7e siècle est Shimin, composé de deux mots usuels qui signifient individuellement « monde » ou « génération » et « peuple ». L’usage de ces mots fut réglementé dans les écrits lorsqu’ils se présentaient en combinaison, moins strictement lorsqu’ils étaient isolés : différentes solutions pouvaient se présenter comme substituer un synonyme, ou atrophier le caractère par l’omission d’un trait. Ces contraintes imposées depuis le sommet de l’État furent généralement respectées car ne pas s’y conformer équivalait à un acte d’insoumission passible de sanctions. Ces singularités graphiques servent aujourd’hui d’utiles repères de datation.

Le même empereur Tang Taizong imprima sa marque sur l’esthétique calligraphique, en imposant comme standard, aux élites de l’Empire, le style du calligraphe Wang Xizhi.

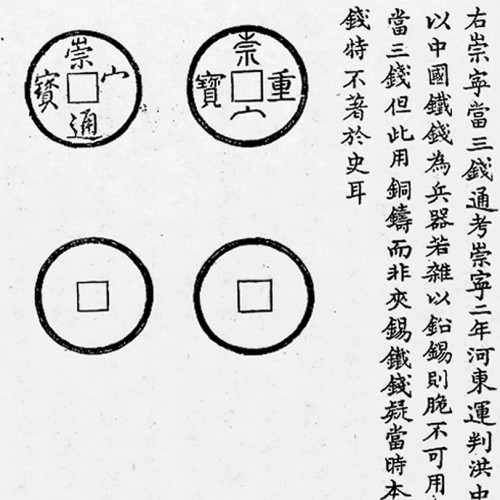

Le caractère tabou dans l’édition

Le Quan shi, « Histoire des monnaies », est un manuel de numismatique publié sous le règne de l’empereur Xuanzong (1821-1850), dont le nom personnel était Minning. Le caractère ning étant de ce fait devenu tabou, il était impossible de l’écrire dans sa forme régulière. Les éditeurs l’ont donc modifié dans le texte et vidé sur l’image des monnaies.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

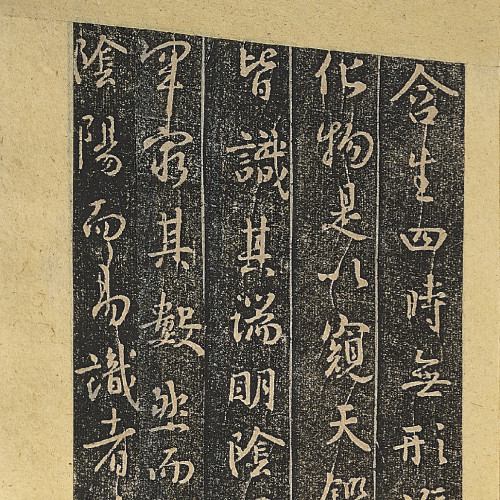

Préface des saints enseignements

L’empereur Tang Taizong n’était sans doute pas le dévot bouddhiste que certains adeptes de cette religion ont voulu laisser croire. Il éprouva néanmoins un grand intérêt pour le moine Xuanzang parti en Inde en 629, et qui revint en Chine en 645 chargé de sûtras bouddhiques dont il entreprit la traduction. En 648, l’empereur Taizong écrivit une préface aux Saints enseignements faisant l’éloge des travaux de Xuanzang.

L’empereur Gaozong (r. 649-683) ordonna à un descendant de Wang Xizhi, un moine calligraphe du nom de Huai Ren, du monastère Hongfusi, de retrouver chacun des caractères composant le texte de la Préface des saints enseignements dans les œuvres conservées de son illustre aïeul - cet assemblage nécessita vingt ans d’effort. Ayant fidèlement recopié les caractères, il retranscrit le texte impérial avec les graphies anciennes récupérées sur différents textes, comme si le prince des calligraphes l’avait composé lui-même. Ce texte recomposé fut gravé en 672. Il a été préservé sur une imposante stèle de 3, 50 mètres de haut sur un mètre de large, qui est actuellement conservée à la Forêt des stèles de Xi’an ; son tracé fut soigneusement reporté par Zhuge Shenli sur une dalle de pierre puis gravé par Zhu Jingcang, sans doute deux des meilleurs artisans de l’empire.

Loin de le considérer comme un pastiche portant atteinte à l’intégrité de l’œuvre originale si vénérée, ou comme une falsification trahissant les convictions du maître calligraphe du 4e siècle, dont on sait qu’il était adepte du taoïsme, et sans choquer non plus par l’anachronisme de l’ensemble, ce « vrai fau » a acquis une notoriété remarquable, servant de référence auprès de tous les calligraphes, au point qu’on le considère comme la plus longue des pièces autographes de Wang Xizhi. Elle réunit beaucoup de caractères absents de la Préface au Pavillon des orchidées. Cette recomposition est l’une des premières gravures sur pierre d’une calligraphie à des fins esthétiques et l’une des plus anciennes à servir de modèle. Son succès ne s’est jamais démenti, comme en témoigne l’album présenté ici provenant d’une regravure. Pour la commodité des amateurs, les colonnes de texte ont été découpées en bandelettes et remontées au format d’un livre.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les caractères latins

Le dernier exemple de cette ingérence étatique se situe il y a peu, au début de la deuxième moitié du 20e siècle, quand l’État chinois a voulu imposer l’écriture horizontale à la place des traditionnelles colonnes, afin de préparer la population à une mesure encore plus radicale : l’abandon pur et simple des caractères chinois. Cette politique, non aboutie, visait à les remplacer par leur transcription phonétique en caractères latins.

Lien permanent

ark:/12148/mmhrmn88pm33d