Écriture et sacré

Dans de nombreuses cultures, écrire un nom n’est pas un acte anodin : le mot inscrit donne à la chose désignée une existence. Cet apsect amgique de l’écriture est particulièrement prononcé dans le cas des idéogrammes, où sens, signe et forme se rapprochent. Mais même les alphabets et les syllabaires possèdent leur part de magie et de sacré.

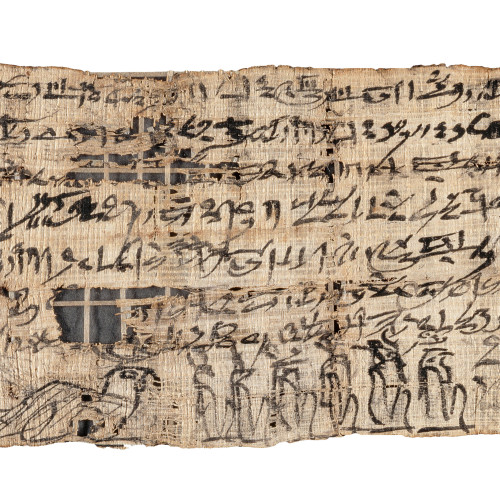

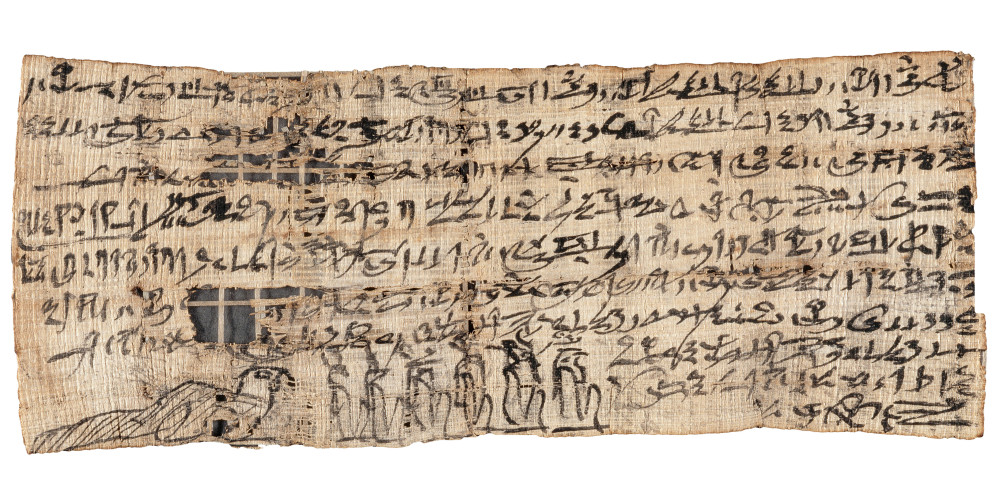

Papyrus magique en hiératique

Il n'était pas rare qu'ils en viennent à mutiler sur les parois des tombes le hiéroglyphe de la vipère ou du vautour car ils craignaient que, se réveillant, il ne se mette à attaquer l'âme du défunt.

Mots-clés

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Stèle magique d’Horus sur les crocodiles

Les Égyptiens de l'époque pharaonique croyaient à la capacité du signe de contenir la présence de ce qu'il désignait

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

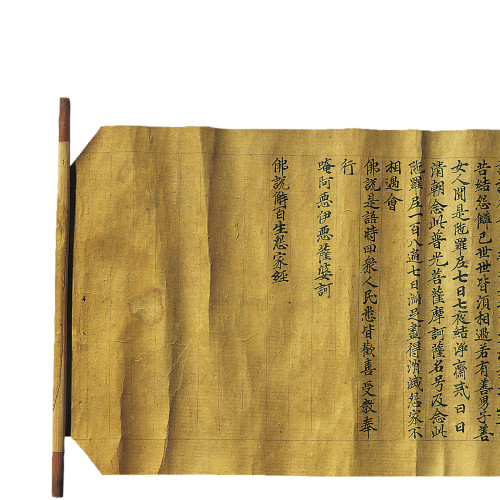

Monnaie Zhong Ning tongbao

Et c'est avec un absolu dédain que leurs scribes assistèrent à l'essor de l'alphabet araméen. Pour les Chinois, l'écriture demeure une voie d'union aux énergies profondes de l'univers.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

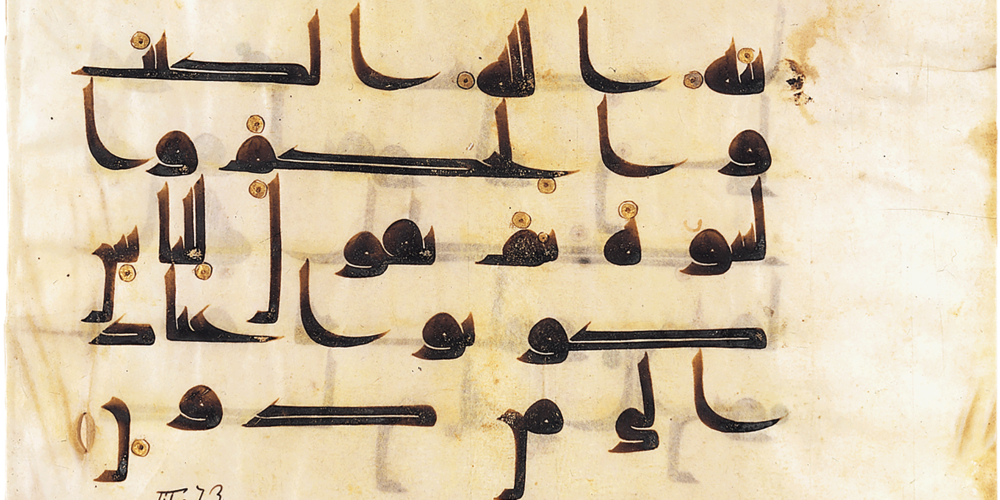

Coran

Les traditions idéographiques n'ont pas le monopole d'une conception sacrée de l'écriture. Au sein des écritures alphabétiques, la tradition hébraïque comme la tradition islamique ont développé une ardente mystique des lettres. L'écriture y est un don divin dont le modèle original s'est perdu et les lettres participent à la création du monde.

© Bibliothèque nationale de France

Feuillet d’un coran en écriture coufique

Au bord du nom divin, l'écriture s'arrête, frappée d'un double interdit : celui, dans la tradition islamique, de figurer l'infigurable, de représenter un dieu dont le visage doit rester caché ; celui, dans la tradition juive, de nommer un dieu ineffable dont les quatre consonnes du tétragramme ne livrent que le corps silencieux. Le Coran tout entier est scandé par la répétition des 99 noms divins inlassablement répétés, mis en rime en fin de verset, accentués en clausule de sourate, récités et médités par l'égrenage des 99 grains du chapelet.

© Bibliothèque nationale de France

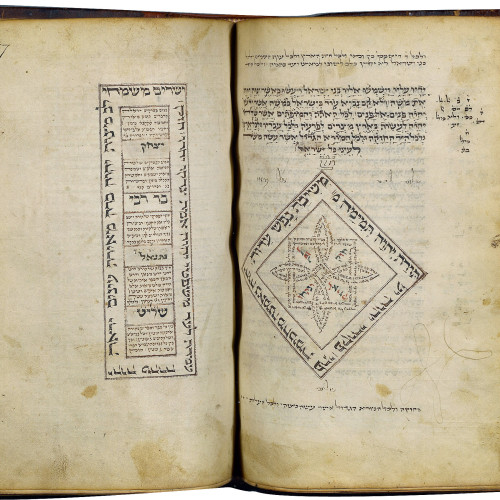

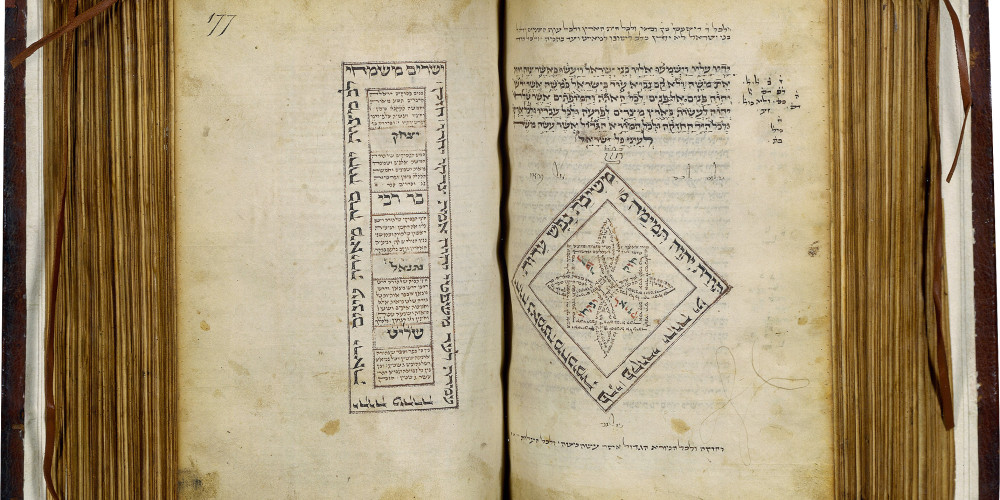

Pentateuque

De la même manière, le texte biblique est ponctué d'une multiplicité de noms divins : Élohim, Adonaï, Élyon... tous attestant l'impossibilité d'embrasser les infinis aspects de Dieu. De leur multiplicité se détache le nom suprême. Dans la tradition islamique, il est interprété comme étant l'un des noms révélés, sans que l'on sache duquel il s'agit. Dans la tradition hébraïque, le nom suprême révélé à Moïse au buisson ardent, le tétragramme de YHWH, devient peu à peu imprononçable. Aux quatre consonnes muettes on substitue à la lecture les voyelles du nom Élohim ou Adonaï dont l'indication est généralement délivrée dans la marge. Ainsi, dans la tradition juive comme dans la tradition arabe, le nom divin est-il à la fois écrit et caché.

Bibliothèque nationale de France

Bhagavatapurana

Dans la tradition indienne, et notamment dans les rites tantriques, l'alphabet sanscrit symbolise. L’univers et l'énumération de ses lettres figure l'émanation du monde.

© Bibliothèque nationale de France

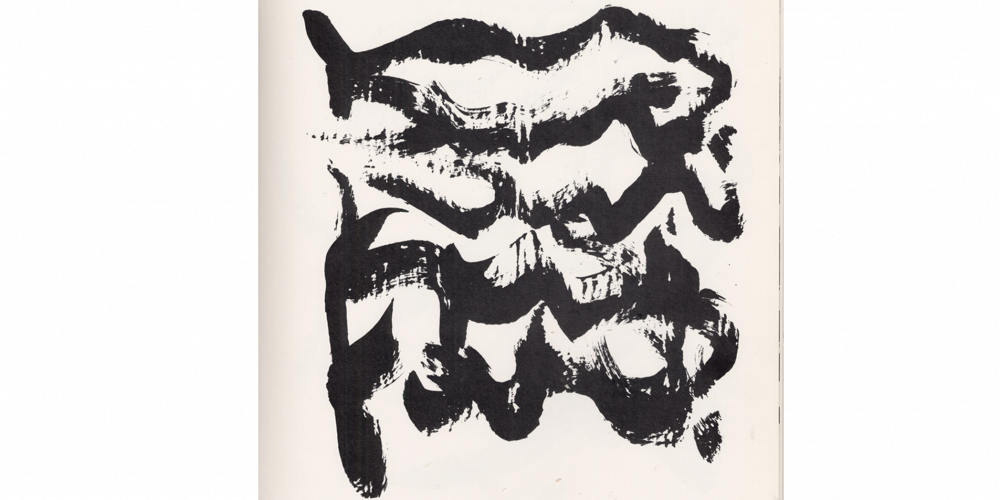

Logbook de Christian Dotremont

Qu'on lui attribue ou non une origine divine ou mystique, l'écriture reste source d'éblouissement. Par les liens symboliques qu'elle établit avec l'Absent ou l'Inconnu, par le mystère de ses tracés parfois imprévisibles, elle ouvre à l'homme de nouveaux champs de savoir, à rêver peut-être...

© ADAGP, 2023

© Bibliothèque nationale de France