-

Article

ArticleQu’est-ce qu’un portulan ?

-

Vidéo

VidéoHistoire des cartes marines

-

Article

ArticleProduction et usage des cartes portulans

-

Article

ArticleLa carte derrière le portulan

-

Article

ArticleLes portulans, de véritables compositions picturales

-

Article

ArticleLa représentation des villes sur les portulans

-

Article

ArticleLes portulans, objets d’étude et de collection

La représentation des villes sur les portulans

Bibliothèque nationale de France

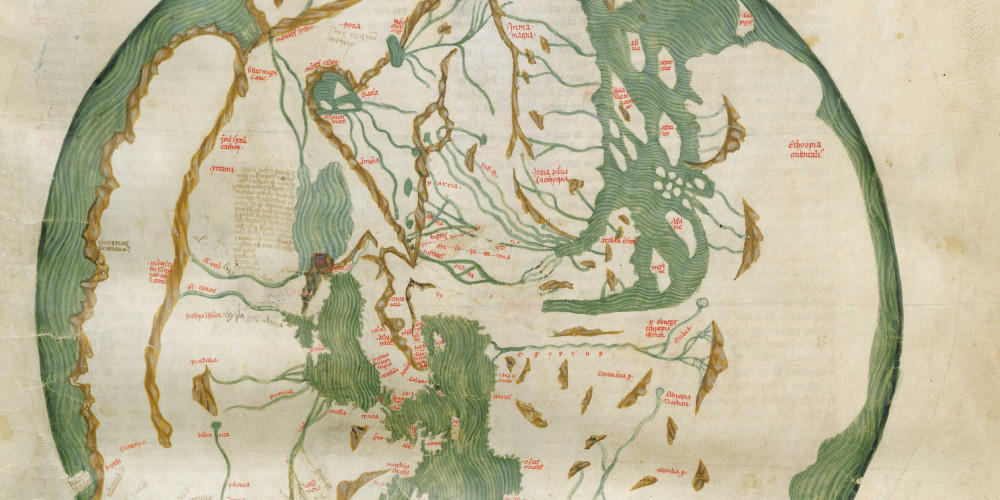

Mappemonde de Pietro Vesconte

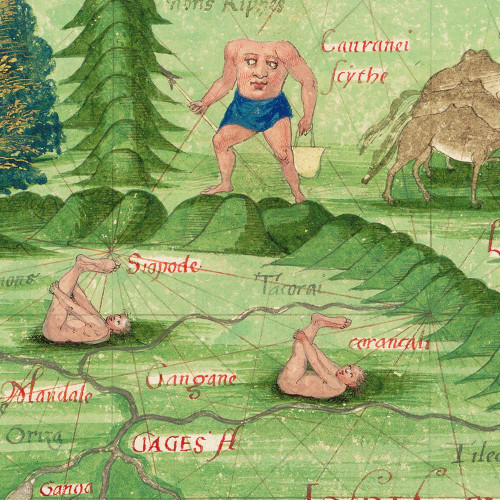

Le modèle de cette mappemonde fut réalisé par le cartographe génois Pietro Vesconte pour un marchand vénitien, Marino Sanudo, auteur d’un traité de croisade, le Liber secretorum fidelium crucis, présenté au pape en 1321. Elle fut également utilisée par l’historien franciscain Paulin de Venise dans sa Chronologia magna (1329). Orientée vers l’est selon la tradition latine, elle s’inspire néanmoins de modèles arabes et, au-delà, de la Géographie de Ptolémée. Elle montre clairement la position de l’océan Indien par rapport à la Méditerranée et la forme de la mer Rouge et du golfe Persique de chaque côté de la péninsule arabe. La forme générale de la mappemonde, et surtout du cours du Nil et de l’Afrique, ressemble beaucoup à celle que l’on voit sur la mappemonde du géographe sicilien al-Idrîsî, réalisée au 12e siècle pour le roi Roger II de Sicile. Celui-ci combine en effet des informations reprises de Ptolémée (la forme du Nil, par exemple) et la tradition arabe, qui représente une Afrique entourée par l’océan circulaire et très étendue vers l’Orient.

Bibliothèque nationale de France

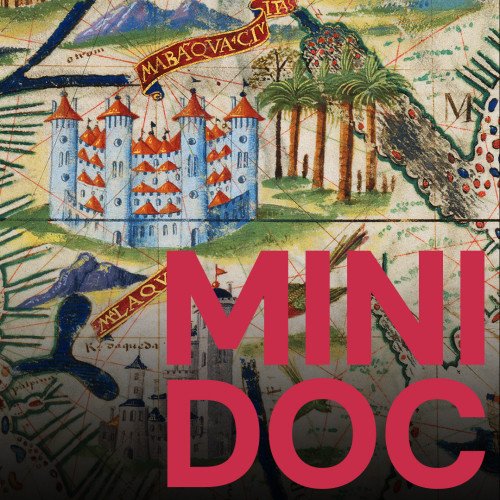

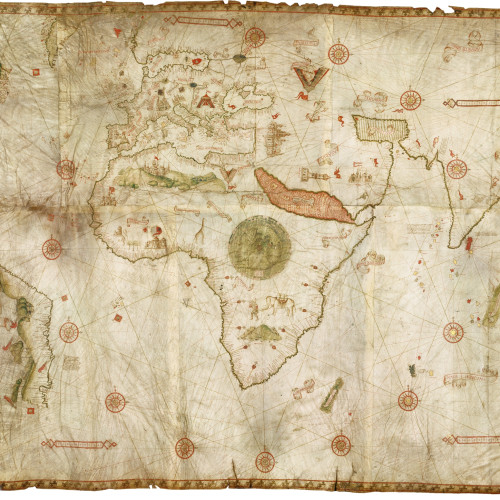

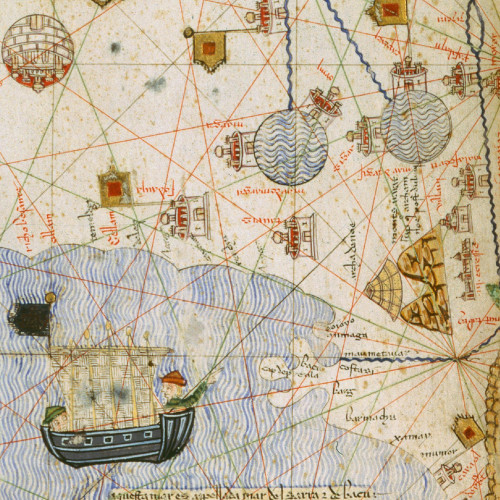

La carte portulan se distingue des autres représentations du monde par quelques éléments graphiques : lignes de vents ou de rhumbs, échelles de distances en milles, toponymes. En effet, les cartes les plus sobres – notamment celles de Petrus Vesconte – figurent l’espace maritime compris entre le détroit de Gibraltar et la mer Noire sans charger les rivages des mers d’images complémentaires ; elles signalent les ports et les havres sur le trait de côte en une succession de noms colorés tracés à l’encre rouge ou noire, quand il ne s’agit pas de lettres d’or. Néanmoins, dès le début du 14e siècle, les cartographes agrémentent les traits de côtes de schémas évoquant les formes urbaines. Sur une même carte, un système cohérent et itératif, quel que soit le continent concerné, permet à l’enlumineur de dessiner des cités antiques disparues – Troie, Ninive, Suse (Susiana), Persépolis –, des cités-États maritimes conquérantes – Gênes, Venise –, des villes marchandes – Vicina à l’embouchure du Danube, Damas, Le Caire (Babilonia) –, des cités africaines – Tombouctou, Mogadiscio (Mogadoxo) – ou asiatiques – Aden, Ormuz, Pékin (Chambalech). Quels sens donner à la présence de ces portraits de villes, portuaires ou terrestres, sur les cartes marines ?

Vignettes urbaines

Les villes sont figurées par une enceinte parfois crénelée, percée de meurtrières et d’une porte, et d’où jaillit une tour qu’encadrent parfois deux tourelles également crénelées ; le symbole est représenté à « vol d’oiseau ». La tour, de plan circulaire, s’inscrit dans l’axe de la figure parfois au centre de l’enceinte mais le plus souvent à l’extérieur. Elle reçoit une couverture conique sommée d’une croix ou d’un bulbe qui distingue respectivement les pays chrétiens et les contrées païennes. Elle se dresse d’un seul jet ou se compose de deux ou trois corps circulaires, superposés et de tailles décroissantes formant des sortes de terrasses successives, et percés d’une meurtrière ou de trois baies. Parfois le symbole se trouve juché sur un emmarchement de deux ou trois degrés, sur une colline ou encore se trouve au bord d’un petit lac circulaire.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Vignettes urbaines

Les villes sont figurées par une enceinte parfois crénelée, percée de meurtrières et d’une porte, et d’où jaillit une tour qu’encadrent parfois deux tourelles également crénelées ; le symbole est représenté à « vol d’oiseau ». La tour, de plan circulaire, s’inscrit dans l’axe de la figure parfois au centre de l’enceinte mais le plus souvent à l’extérieur. Elle reçoit une couverture conique sommée d’une croix ou d’un bulbe qui distingue respectivement les pays chrétiens et les contrées païennes. Elle se dresse d’un seul jet ou se compose de deux ou trois corps circulaires, superposés et de tailles décroissantes formant des sortes de terrasses successives, et percés d’une meurtrière ou de trois baies. Parfois le symbole se trouve juché sur un emmarchement de deux ou trois degrés, sur une colline ou encore se trouve au bord d’un petit lac circulaire.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À Majorque, en 1339, Angelino Dulcert insère, sous la forme de vignettes, les images des cités majeures de son temps. Ne se limitant pas aux villes côtières, il figure également celles de l’intérieur des terres : Paris, Rome, Salamanque, Bologne ; les hanséatiques Lübeck et Stettin ; les africaines Fez et Tlemcen ; les caravanières Sidjilmassa (Segelmese) et Tombouctou (Tenbuch). Dulcert ne cherche pas à reproduire la topographie de ces villes lointaines – qu’il n’a sans doute pas visitées –, mais il construit un schéma simple qu’il applique à tous les territoires sous toutes les latitudes. Soleri, mais aussi Cresques, l’auteur présumé de l’Atlas catalan, et Viladestes suivent son exemple et symbolisent les ports importants de la Méditerranée, au nord comme au sud, avec Alexandrie, Le Caire (Babilonia), Tripoli, Tunis, Bougie, Alger, Cherchell (Cerceli), Oran, Ceuta, Salé, Azemmur (Zamor).

Entre 1375 et 1550, les auteurs des cartes portulans témoignent de l’importance des cités africaines côtières et subsahariennes. Celles-ci s’imposent alors comme des jalons essentiels dans les circuits commerciaux : elles sont des plaques tournantes où les commerçants génois, vénitiens et aragonais se livrent au trafic de l’or, des hommes, de l’ivoire et du sel avec les commerçants venus d’Afrique noire à dos de chameau. Si l’on met à part l’Atlas catalan, qui se singularise par la représentation exceptionnelle qu’il offre du continent asiatique, c’est bien l’Afrique qui, parmi les régions du monde extra-européennes, concentre toute l’attention des enlumineurs de portulans : villes, peuples, faune et flore, accidents du relief, cours d’eau et ressources y sont signalés et décrits par force vignettes, pavillons, inscriptions de toponymes et légendes.

Venise

Impossible de reconnaître la singularité de Venise sous la plume de Mecia de Viladestes car il use d’un code graphique commun pour toutes les grandes cités traversées par des cours d’eau : la duplication du symbole « urbain » de part et d’autre d’un fleuve. Et il assimile la lagune à un fleuve !

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le Caire (Babilonia)

Gabriel de Vallseca représente Le Caire (Babilonia), métropole commerçante des Abdalwadides, telle une ville emmurée et hérissée de hautes tours. En cela, il participe à la propagation d’une image urbaine occidentale perçue comme universelle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

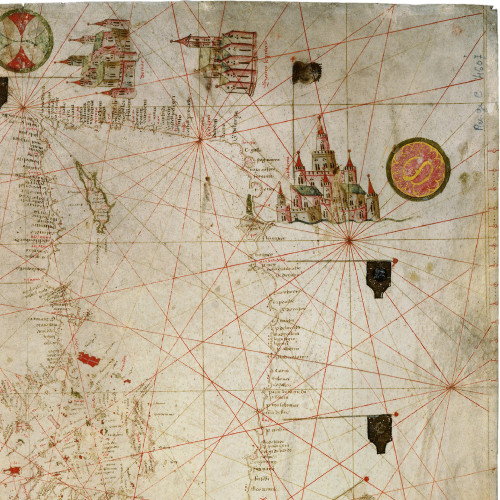

Sur les feuilles en parchemin de l’Atlas catalan, toutes les formes urbaines agglomèrent des bâtiments typiques des fonctions militaire et religieuse, aisément reconnaissables à leur couverture conique sommée d’une croix ou d’un bulbe selon qu’il s’agit de pays chrétiens ou de contrées païennes ou musulmanes. Les villes sont figurées par une enceinte, qui peut être crénelée, percée de meurtrières et d’une porte d’où jaillit une tour qu’encadrent parfois deux tourelles également crénelées. Celles-ci se dressent d’un seul jet ou se composent de deux ou trois corps circulaires superposés, de taille décroissante, formant des sortes de terrasses successives. Une hiérarchie préside au choix de la forme, de la taille et du nombre de ces symboles selon l’importance de la cité. Pour les cités traversées par des cours d’eau, le symbole est doublé – Chambalech (Pékin) – ou même triplé, comme pour Paris, où deux vignettes identiques sont disposées de part et d’autre de la Seine, tandis qu’au milieu, dans le lit du fleuve, se dresse, en carmin, l’île de la Cité.

Océan Atlantique nord-est et Europe du nord

Les territoires continentaux de l’Europe de l’ouest et du nord sont ornés de vignettes représentant des grandes villes dont les noms sont curieusement reportés dans leur ancienne forme latinisée, écrits en or dans des cartouches rouges. Une ville balte est représentée uniquement par une tour. La distorsion manifeste de la Scandinavie trahit surtout un manque de sources fiables. La Bretagne et la Normandie présentent un découpage évocateur à l’image des îles britanniques. Les reliefs imposants des Alpes rythment la décoration des terres.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Corne de l’Afrique et golfe d’Aden

Un cavalier menaçant est lancé au galop vers les monts qui dominent le golfe d’Aden, anciennement nommés Elephas Mons par Strabon.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Sur les grands planisphères du début du 16e siècle, les comptoirs fondés par les Portugais – Arguin en 1445, face au Sénégal, et Elmina en 1471, sur la côte ghanéenne – se distinguent nettement par une représentation symbolique de leur forteresse. En 1519, l’auteur des enluminures de l’Atlas Miller a représenté les villes arabes (Aden, Ormuz), persanes (Suse et Persépolis), indiennes (Pundranagara, au Bengale) et birmanes (Aracam ou Garmanan, noms anciens de Rangoon) selon le même schéma. L’analyse typologique des vignettes oppose les cités construites sur un relief (Tekrour, Aden, Potosí, Quito) à celles installées en rase campagne (Tombouctou, Mogadiscio). Les auteurs insistent sur le caractère monumental et militaire des unes et sur le caractère religieux ou commerçant des autres. Longtemps, en Afrique, ils ont suivi le modèle créé par Dulcert, qui consistait à instruire le lecteur sur les partages entre Chrétienté et Islam par l’emploi du clocher ou de la croix pour les territoires chrétiens, du dôme ou du croissant pour les territoires musulmans.

Lima et Quito

Lima, fondée par François Pizarre en 1535 au cœur du domaine colonial espagnol sous le nom de Cidade de los Reis, n’a jamais eu cette allure flamboyante. De même, la cité indienne de Quito, sur les pentes du Pichincha, doit beaucoup à l’imagination.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Océan Indien sud et l’Insulinde

La côte orientale du golfe du Bengale qui en 1519 n’a pas encore été reconnue par les Portugais présente des villes imaginaires dessinées à l’identique des villes européennes avec les deux poncifs, forteresses puissantes et maisons-tours.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Au 17e siècle, il ne s’agit plus tant de représenter des capitales politiques ou religieuses que de dessiner des centres commerciaux vitaux pour l’économie européenne en Afrique, en Amérique et en Asie, qu’il s’agisse de comptoirs européens ou de cités commerçantes indigènes. Dans l’océan Indien, on découvre les vues cavalières ou les vignettes de Sofala, Mozambique, Mombasa, Socotra, Ormuz, Goa, Mascate ainsi que la forteresse de Diu ; en Amérique du Sud, Lima (Cidade de los Reis), Potosí ; en Asie mineure, les cités antiques de Troie (Trogia), Burnoa et Securio, sur le plateau anatolien ou près des côtes de la mer de Marmara.

Pour le monde méditerranéen, dans les cartes portulans de François Ollive (actif à Marseille de 1643 à 1664), qui constituent le terminus ad quem de notre corpus, l’auteur réserve une partie des marges à des vues cavalières des grands ports provençaux (Marseille et Toulon), italiens (Gênes et Naples) et nord-africains (Alger, Tunis, Tripoli, Alexandrie). Ces portraits de ville s’inscrivent dans la tradition des vues cavalières du 15e siècle, largement diffusées par la gravure dès la fin du siècle suivant. Sur une carte de 1662, Marseille est dominée par le fort Saint-Nicolas, qui, construit en 1660, matérialise la récente autorité du jeune Louis XIV, tandis que le môle de Gênes est lui aussi bien visible. Sans doute s’agit-il de mettre en valeur les puissances maritimes de la Méditerranée, tantôt en paix et favorisant le commerce, tantôt en état de guerre.

L’Afrique du Nord

Constituée de six peaux assemblées, cette carte est l’œuvre d’un hydrographe marseillais prolifique dont on connaît bien la palette de couleurs et le goût pour une iconographie profuse. Inscrite dans un cadre en trompe-l’œil, elle déroule, comme en un tableau, scènes de chasse en Afrique, combats navals au large de la Crète, vues de ville (Marseille, Toulon, Alger, Tunis, Tripoli, Alexandrie), lieux saints chrétiens et musulmans… – autant d’invitations au voyage dans le temps et dans l’espace.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Quelques cartes de prestige présentent les images de villes-mondes, de puissances maritimes, de cités commerçantes, de cités mythiques et disparues, et aussi de villes-comptoirs fondées par les Européens en Afrique et en Asie et qui fournissent au fil des siècles des prétextes iconographiques à une cartographie maritime dont le contenu géographique semble s’effacer devant des éléments purement décoratifs. Il s’y révèle une codification à la fois politique, géographique et économique, parfois religieuse (pour des villes comme La Mecque, Rome ou Jérusalem). Les cartographes ou les enlumineurs des cartes portulans ont élaboré un modèle européen de figuration du monde urbain très schématisé, qu’ils ont appliqué aux cités indiennes, africaines et américaines selon des conceptions plus imaginaires que réalistes. Ils reproduisaient ainsi, volontairement ou non, le paysage urbain médiéval de l’Europe, comme si les « maisons-tours » entourées de murailles étaient devenues une sorte de standard urbain international.

Lien permanent

ark:/12148/mm6shb9wd7b2d