-

Article

ArticleQu’est-ce qu’un portulan ?

-

Vidéo

VidéoHistoire des cartes marines

-

Article

ArticleProduction et usage des cartes portulans

-

Article

ArticleLa carte derrière le portulan

-

Article

ArticleLes portulans, de véritables compositions picturales

-

Article

ArticleLa représentation des villes sur les portulans

-

Article

ArticleLes portulans, objets d’étude et de collection

Qu’est-ce qu’un portulan ?

© Bibliothèque nationale de France

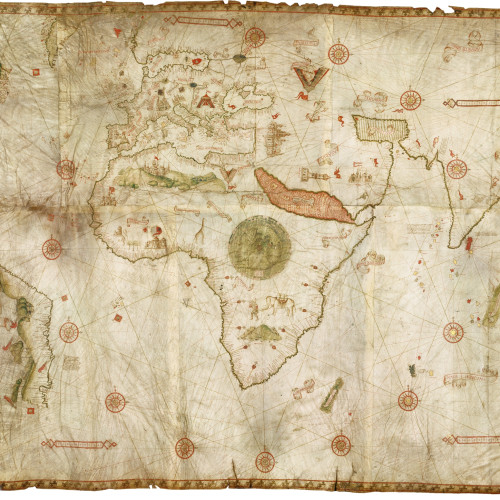

Les cartes portulans

Dans un contexte d’essor du commerce maritime, une nouvelle représentation cartographique, résultat de l’observation des marins, se répand au 14e siècle depuis l’Italie. Ce sont les "portulans", terme qui désigne au départ des recueils de textes décrivant les côtes et les ports, puis qui s’applique aux cartes nautiques sur parchemin avec l’indication des îles, abris et amers pour reconnaître un rivage. En toile de fond se développe un réseau de lignes géométriques appelé "marteloire", différent du quadrillage des parallèles et des méridiens. Issues des roses des vents, ces lignes de rhumbs ne servent pas à mesurer les distances, mais indiquent aux marins les angles de route pour se diriger grâce à l’usage de l’aiguille aimantée de la toute nouvelle boussole. L’auteur de cette carte, ancien patron de navire, a signé un grand nombre d’atlas et de cartes réalisées à Venise et à Rome dans la deuxième moitié du 15e siècle. Ces cartes représentent la mer Méditerranée et la mer Noire, mais aussi les côtes et les îles de l’océan Atlantique, de l’Angleterre, présentée ici, jusqu’aux rivages de l’Afrique récemment explorés par les Portugais (îles du Cap-Vert).

© Bibliothèque nationale de France

L’apparition des cartes portulans

D’après les sources les plus anciennes, les cartes portulans sont nées en Occident à l’époque des croisades, dans les cités maritimes des îles Baléares et du Nord de l’Italie. Elles apparaissent comme un genre cartographique spécifique, original, en lien avec les progrès des techniques de navigation et l’expansion maritime européenne. Malgré différentes hypothèses proposées par les historiens, aucun rapport évident ni aucune parenté manifeste n’ont pu être établis avec les cartographies antérieures au 13e siècle : « périples » antiques, mappemondes latines, géographies grecques ou arabes. Les frontières entre ces différents genres cartographiques ne sont néanmoins pas étanches, on peut constater de nombreux emprunts de l’un à l’autre. Les cartes portulans ont d’ailleurs été influencées par des travaux scientifiques indépendants du savoir nautique. Ce sont donc aussi des cartes savantes, liées au progrès de la projection cartographique et des mesures du monde.

Carte Pisane

Cette carte sans date ni signature, découverte à Pise, fut achetée par Edme-François Jomard pour la Bibliothèque royale en 1839. En raison de son aspect archaïque, elle est considérée comme la carte portulan la plus ancienne qui nous soit parvenue. On observe la présence d’une croix rouge près de Saint-Jean d’Acre, dernière possession des croisés latins en Terre Sainte, tombée en 1291. Néanmoins, cette croix qui désigne traditionnellement la direction de l’orient sur les roses des vents ne suffit pas à dater avec précision ce document.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Caractéristiques des portulans

La production des cartes portulans s’étend sur plus de cinq cents ans, du 13e au 18e siècle. Il s’agit de cartes marines, « cartes de mer » dont l’objet est avant tout l’espace marin, avec ses limites : les ports, les côtes, les îles et les obstacles qui l’encombrent. Même si, dans ces cartes, la côte constitue l’élément principal des terres, le cartographe ne s’interdit pas de représenter l’intérieur des continents et des îles avec plus ou moins d’éléments descriptifs. Initialement dédiée à la mer Méditerranée et à la mer Noire, la carte portulan a pu être déclinée sous forme de cartes régionales et étendue à tout l’espace découvert et exploré par les navigateurs, voire seulement imaginé.

La plupart du temps, la carte est dessinée à la main sur du parchemin : une peau d’animal – dont on voit encore la forme – ou plusieurs feuilles de vélin, découpées et assemblées pour former une seule grande carte ou plusieurs planches d’un atlas. Mais il existe aussi des cartes portulans dessinées sur papier, comme il existe, dans les périodes tardives, des cartes portulans imprimées sur parchemin.

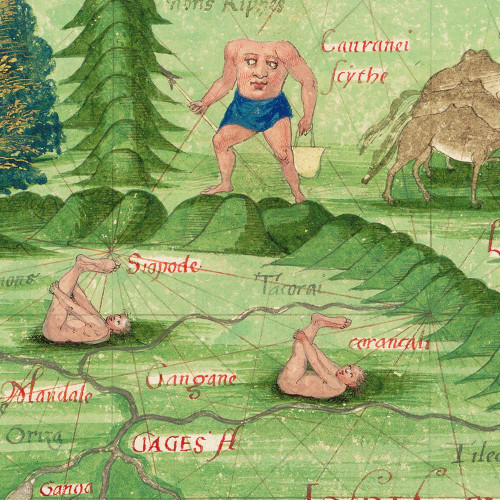

Les toponymes sont écrits perpendiculairement à la côte, quelle que soit sa direction, si bien qu’il faut tourner la carte, mise à plat, pour lire certains noms. Les noms des ports les plus importants apparaissent en rouge, ceux des mouillages secondaires, en noir. Les éléments décoratifs, qui sont loin d’y figurer systématiquement, varient beaucoup d’une carte à l’autre, d’un style ou d’une époque à l’autre : couleurs, argent et or soulignent les îles et les estuaires ; bannières, vignettes urbaines, roses des vents, végétation, personnages, animaux s’établissent sur les terres ; et parfois même des navires parcourent les flots.

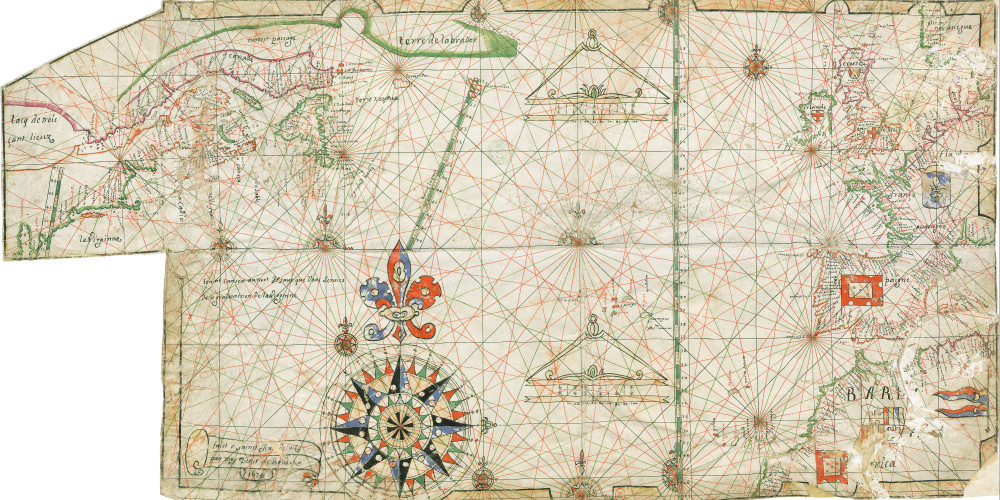

Carte de l’océan Atlantique nord

Le passage du nord-ouest, supposé donner accès à la Chine en contournant l’empire espagnol, se situe au nord du fleuve Saint-Laurent sur cette carte dressée par un pilote de Saint-Jean-de-Luz. Héritière de celles des Reinel, réalisées plus de cent cinquante ans auparavant, elle est un exemple des cartes « barbouillées d’une infinité de ces lignes » que fustige le père Fournier dans son Hydrographie.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La carte portulan porte un canevas de lignes de vents se référant aux points cardinaux. Rayonnant à partir d’un point central, huit lignes principales et des lignes secondaires déterminent à l’intérieur d’un cercle seize ou trente-deux angles. L’intersection de ces lignes avec le cercle forme de nouveaux centres d’où partent d’autres réseaux de lignes entrecroisées, noires, rouges et vertes. Le nom de ces lignes varie selon les historiens. Le terme « marteloire », issu de l’italien marteloggio, proposé autrefois, ne convient pas car il ne désigne que la méthode et les tables de chiffres permettant de connaître rapidement la dérive du navire par rapport au cap envisagé. Le mot « rhumb » apparaît à la fin du Moyen Âge pour nommer l’espace angulaire qui sépare l’une de l’autre les trente-deux directions de la boussole, d’où l’expression « lignes de rhumbs ». Quant au terme « loxodromie », il s’applique aux lignes définissant une direction constante à la surface d’une sphère, et ne convient qu’après les innovations de Mercator. En effet, si la forme ronde du globe terrestre était connue dès l’Antiquité et pendant tout le Moyen Âge, les cartes portulans ont consisté dans un premier temps en « cartes plates », c’est-à-dire qu’on les dessinait sans appliquer un système de projection tenant compte de la rotondité de la Terre.

Tant que la navigation restait confinée à l’aire méditerranéenne ou à un espace maritime limité, l’absence de projection ne portait pas à conséquence ; avec la navigation sur de grandes distances, les besoins évoluent et la carte portulan va s’adapter en intégrant de nouveaux éléments : échelle des latitudes au seuil du 16e siècle, suivie rapidement d’une deuxième échelle pour tenir compte de la déclinaison magnétique, introduction de la projection de Mercator au siècle suivant, etc.

Si l’ensemble de ces caractères définit les cartes portulans, il existe de nombreux documents qui, sans être à proprement parler de la même famille, en sont très proches. Comme pour d’autres types d’œuvres, les limites ne sont pas strictes, les réalisations reflétant les initiatives des artistes et les désirs des commanditaires, si bien que les influences réciproques ont été nombreuses entre cosmographie savante, cartographie nautique, livres de description des îles, atlas de cartes terrestres, manuscrits enluminés.

Lien permanent

ark:/12148/mmdkw7skj4c3c