-

Album

AlbumJeux de princes, jeux de vilains : une introduction en images

-

Article

ArticleJeux et sociétés au Moyen-Âge

-

Album

AlbumLa face noire du jeu

-

Article

ArticleMille et une manières de jouer au Moyen Âge

-

Album

AlbumLe plaisir du jeu

-

Article

ArticleJeux nouveaux, jeux renouvelés à la période moderne

-

Album

AlbumLe jeu de l'oie

-

Article

ArticleL'économie des jeux à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux et leurs règles à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux pédagogiques à la période moderne

-

Album

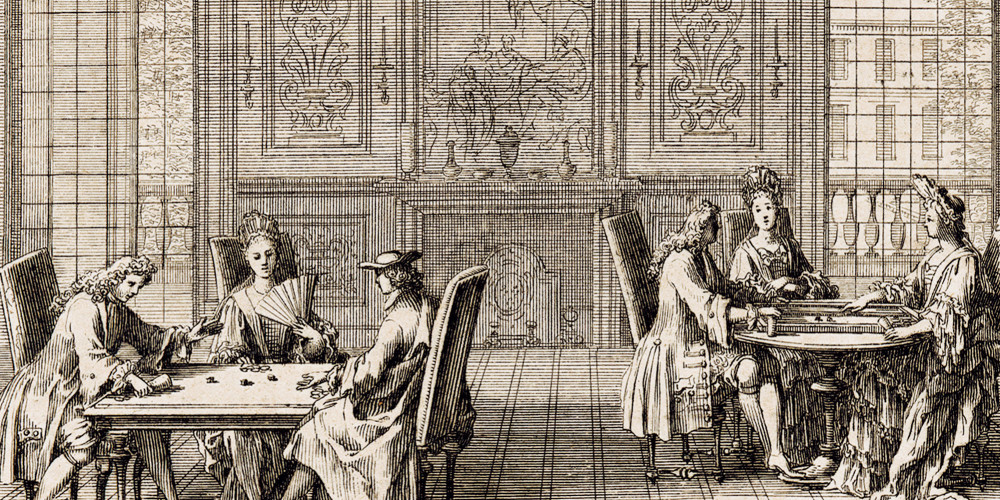

AlbumLa société ludique

-

Article

ArticleLes jeux d'argent au temps des Lumières

-

Article

ArticleJeux clandestins et pratiques policières sous les Lumières

-

Article

ArticleL'invention de la loterie royale

Le plaisir du jeu

Tout condamné qu'il soit par l'Eglise et certains pouvoirs politique, le jeu est amplement pratiqué au Moyen Âge. Progressivement, certaines pratiques acquièrent des lettres de noblesse : les échecs, en particulier, rappellent l'organisation de la société, et symbolise les confits, guerriers ou amoureux. Avec le 15e siècle fleurissent de nouveaux jeux et de nouvelles pratiques, de plus en plus acceptées socialement : cartes, loteries, jeux de l'oie...

Une encyclopédie des jeux

Le renouvellement obsessionnel des interdits par les autorités suffit à dire leur peu d’efficacité pratique. L'homme garde un besoin irrépressible de distraction et de mise en jeu.

Mots-clés

© Photo12.com

Une encyclopédie des jeux

S’élabore petit à petit au Moyen Âge un discours qui condamne, non plus le jeu comme un tout, mais le jeu de hasard : jouer de jour, pour des enjeux restreints, avec des personnes honnêtes et dans le respect de certaines normes morales peut être toléré

Mots-clés

© Photo12.com

Une encyclopédie des jeux

En 1283, le roi de Castille Alphonse Xle Sage ordonne la rédaction d'un ouvrage consacré aux jeux. Là n'est d'ailleurs pas sa seule initiative : dans sa sagesse, le roi a su s'entourer de nombreux lettrés et susciter une production scientifique qui couvre pratiquement tous les savoirs. Citons par exemple le traité des Siete partidas, qui compte parmi les grandes encyclopédies juridiques médiévales: certains ont voulu y voir une entreprise humaniste qui marquerait une volonté de s'affranchir de la culture ecclésiastique au moyen de la culture arabe. Les jeux, médiation entre le hasard et la sagesse, seraient la recherche consciente de modalités d'action sur le réel. Sans doute est-ce trop solliciter le traité d'Alphonse X.

Mots-clés

© Photo12.com

Une encyclopédie des jeux

En 1283, le roi de Castille Alphonse Xle Sage ordonne la rédaction d'un ouvrage consacré aux jeux. Là n'est d'ailleurs pas sa seule initiative : dans sa sagesse, le roi a su s'entourer de nombreux lettrés et susciter une production scientifique qui couvre pratiquement tous les savoirs. Citons par exemple le traité des Siete partidas, qui compte parmi les grandes encyclopédies juridiques médiévales : certains ont voulu y voir une entreprise humaniste qui marquerait une volonté de s'affranchir de la culture ecclésiastique au moyen de la culture arabe. Les jeux, médiation entre le hasard et la sagesse, seraient la recherche consciente de modalités d'action sur le réel. Sans doute est-ce trop solliciter le traité d'Alphonse X.

Mots-clés

© Photo12.com / Oronoz

Un jeu noble par excellence

Si dés et autres jeux de hasard sont stigmatisés, les échecs, distraction favorite des princes, bénéficient d'une image favorable : métaphore de la guerre, évocatrice de la démarche amoureuse, figuration de la hiérarchie et de l'ordre social.

Bibliothèque nationale de France

Le roi Arthur affronte Bédoïer aux échecs

Le roman de Guiron le Courtois est une compilation de plusieurs romans arthuriens en prose du 13e siècle. Tous les épisodes du cycle de la Table ronde, de la légende du Graal, des aventures d'Arthur, Lancelot, Gauvain, Tristan et Perceval y sont présents. Les parties d'échecs n'y sont pas rares, qui, comme dans les chansons de geste, engagent le destin des rois et des héros. Parfois, ceux-ci jouent contre des échiquiers « magiques », sur lesquels les pièces se déplacent toutes seules. Parfois, ils s'affrontent entre eux, mais les parties ne dégénèrent pas comme dans la littérature épique ; au contraire, elles s'intègrent parfaitement à l'univers de la courtoisie. Un vrai chevalier, un grand roi se doivent d'être respectueux du jeu, des règles, de leurs adversaires et de prendre une éventuelle défaite avec philosophie. Pour la littérature, la cour d'Arthur n'est nullement celle de Charlemagne et le jeu d'échecs en est un signe patent. Parmi les compagnons de la Table ronde, le plus fort joueur passe pour être Bédoïer, le connétable du roi Arthur. Sur cette miniature, le roi et son connétable s'affrontent paisiblement autour d'un échiquier. Activité de cour et non plus activité de guerre : le jeu féodal est déjà très loin.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Jeu d'échecs et amour courtois

Dans la société courtoise du Moyen Âge, le jeu d'échecs devient un prélude aux jeux amoureux : « L'amant symbolise son amour par ce jeu qui ressemble de si près aux péripéties de l’amour. Parfois il vainc, parfois il succombe, comme il arrive dans les vraies batailles », lit-on dans le Livre des Echecs amoureux.

© Musée national du Moyen Âge

© RMN / Jean -Gilles Berizzi

Partie d'échecs devant un château, par le Maître de Liedekerke

La vie du dominicain italien Jacques de Cessoles est beaucoup plus mal connue que le traité qu'il a consacré au jeu d'échecs, le Liber de moribus hominum vel officiis nobilium sive Super ludo scacchorum (Livre des moeurs des hommes et des devoirs des nobles ou Livre des échecs) . En fait, l'incertitude plane aussi sur la date de rédaction de ce traité, mais de nombreux éléments permettent de le situer à cheval sur le 13e et sur le 14e siècle. Dans son ouvage, présenté comme nourri de sa pratique de prédicateur, Jacques décrit la société idéale en utilisant comme support pédagogique le jeu prédominant dans les pratiques ludiques d'alors, les échecs, et les pièces de l'échiquier. En quatre livres, Jacques de Cessoles évoque l'invention du jeu, décrit pièces nobles et pièces populaires, et donne enfin la signification de l'échiquier et l'interprétation symbolique du mouvement des pièces.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Partie d'échecs

Ensemble de cent nouvelles, le Decameron, rédigé par le Florentin Boccace au lendemain de la peste de 1348, entre 1349 et 1353, fut traduit en français dès le 15e siècle.

L'enluminure présentée ici évoque le subterfuge utilisé par Anichino pour séduire sa patronne, la belle Béatrice, à l'occasion d'une partie d'échecs. Non loin de là, l'heureux amant inflige une correction à l'infortuné mari, déguisé en femme.

Le jeu d'échecs exprime métaphoriquement l'idée d'un amour conçu comme un combat, astreint à des règles complexes et rigides. En même temps, il propose un amour aux mille possibilités, aux joies et aux tristesses innombrables : une fonction de plus pour un jeu souvent porteur, dans les textes littéraires, d'une valeur ordalique forte. Ainsi dans Huon de Bordeaux, la partie d'échecs qui oppose Huon à la fille de l'amiral sarrasin Yvarin a pour enjeu la main de la jeune fille ou la tête du héros !

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Partie d’échecs « courtoise »

Le texte des Échecs amoureux présente dans les manuscrits des 14e-16e siècles plusieurs versions. Il s’agit ici de la version en prose la plus longue, appuyée sur un remaniement du 15e siècle du poème allégorique composé vers 1370-1380. Ce dernier, qui comportait déjà près de trente mille vers et qui par de nombreux aspects se situait dans l’héritage direct du Roman de la Rose, constituait une vaste encyclopédie morale, sociale et scientifique.

Bibliothèque nationale de France

Temps nouveaux, jeux nouveaux

Sans que s'effacent les jeux traditionnels, on voit fleurir en France entre 1400 et 1600, une multitude de jeux nouveaux, souvent venus d'Italie ou d'Espagne.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Maison académique. Contenant un recueil général de tous jeux divertissants pour se réjouir agréablement dans les bonnes compagnies

L'épître dédicatoire à Monsieur signée « le sieur D. L. M. » désigne le sieur de La Martinière. Sans doute inspiré par La Maison de Jeux, un recueil de jeux de conversation publié en 1642 par Charles Sorel, La Maison academique est le tout premier livre imprimé rassemblant des jeux variés. On y trouve le piquet, le hoc, le trictrac, le billard, la paume, le jeu de l'oie, la chouette, le renard et les poules, la chance des amoureux, les quatre fins de l'homme, les quatre parties du monde, ainsi que « les jeux academiques, qui se jouent en Italie », d'après la traduction française des jeux d'Innocenzo Ringhieri. La deuxième édition, parue en 1659 chez Étienne Loyson, se trouve augmentée de près de douze jeux de cartes contemporains, alors que les « jeux academiques » italiens sont abandonnés. Dans l'édition de 1665, également publiée chez Loyson, le titre devient La Maison des jeux academiques.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

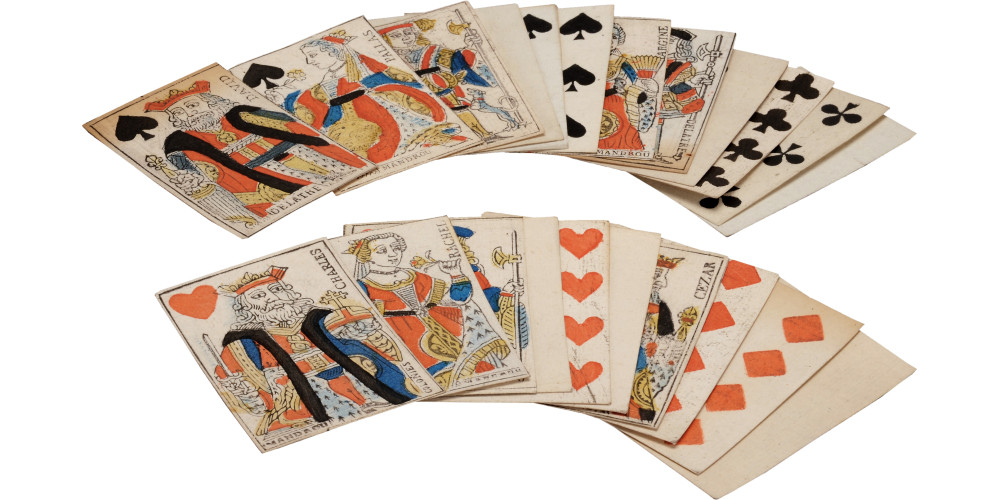

Cartes de type parisien

Le modèle de cartes à jouer le plus courant en France sous l'Ancien Régime est le « portrait de Paris ». Utilisé dans une grande moitié nord du pays, il était produit de Lille à Poitiers et de Brest à Strasbourg. Ces cartes-ci ont servi de fiches pour les dépôts littéraires constitués après la Révolution : leurs dos portent des titres d'ouvrages - les plus récents sont de 1772 et 1773 -, suivis d'une indication du dépôt : Mathurins (« Mathur. »), Théatins, Jacobins, Carmes, Grands Augustins (« G. Aug. »), etc. Plusieurs cartes portent un filigrane à la fleur-de-lis, selon une pratique entrée en vigueur en 1769 (mais abolie en 1791) afin de faciliter les contrôles fiscaux, car les cartes à jouer étaient soumises à un impôt spécial. Les noms de Delatre, « Au Roi Salomon », et Mandrou, « Au Roi de Siam » - les deux plus importants cartiers parisiens de la fin du 18e siècle - s'affichent sur les figures.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Piquet de Charles Piquet de Charles VII, parfois nommé « Coursube »

Découvertes à Lyon par le collectionneur suisse Michel Hennin, données à la Bibliothèque nationale et aussitôt dénommées « piquet de Charles VII », ces jolies cartes ont passionné les érudits du 19e siècle mais n'ont toujours pas livré leur secret. Le style général et l'iconographie évoquent assurément les modèles faits par les cartiers lyonnais pour l'exportation vers les pays de langue allemande (« portrait d'Allemagne ») et le format individuel de 9, 4 par 5,6 cm correspond bien à celui de Lyon (plus ou moins 10X6 cm). Auguste Vallet de Viriville, professeur à l'École des chartes, voit juste en affirmant que ce jeu "ne peut appartenir qu'au règne de Charles VIII ou de Louis XII". Wilhelm-Ludwig Schreiber opte de son côté pour la fin du règne de Louis XII (vers 1515).

En revanche, on ne sait à quoi raccrocher les légendes - de lecture incertaine - qui accompagnent rois, reines et valets. De gauche à droite, Vallet de Viriville lit : valet de trèfle (rolan) ; roi de trèfle (sant soci) ; dame de trèfle (tromperie) ; roi de carreau (coursube) ; dame de carreau (en toy te fie) ; valet de pique (etor de [.]); dame de pique (leauté dort) ; roi de pique (apollin) ; dame de coeur (la foy e[s]t perdu) ; roi de coeur (nom disparu). Ces personnages sont clairement issus de chansons de geste et romans de chevalerie : outre Roland, qu'on ne présente plus, Coursube (ou Corsuble) est un chef sarrasin et Apollin un dieu païen. On peut voir en etor de [.] le héros de la guerre de Troie Hector ou le roi sarrasin Ector de Salorie. Les dames affichent des devises ou des noms allégoriques.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

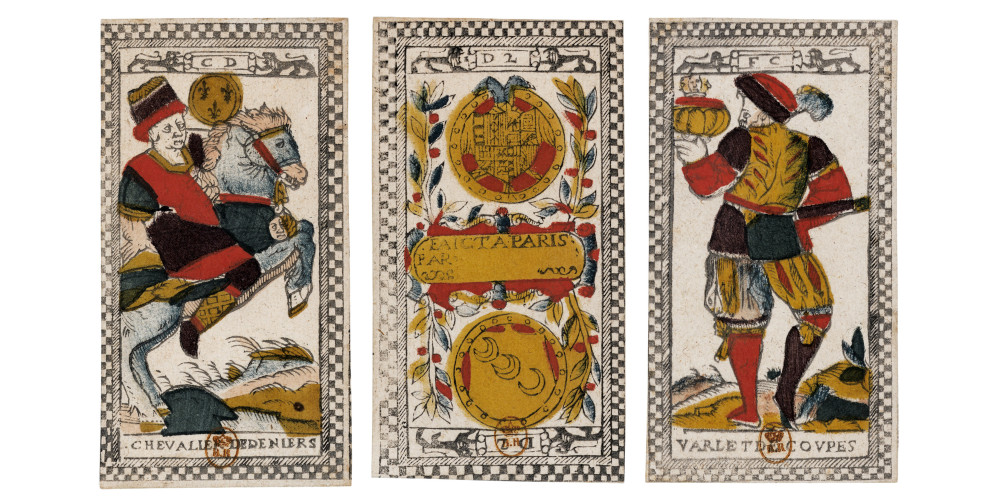

Ensemble de cartes à jouer, défets et plat de reliure

Ces trois figures, les douze cartes de points et quelques défets qui les accompagnent ont été découverts dans le plat de reliure d'un incunable, les Sanctæ peregrinationes (Le Voyage en Terre sainte) de Bernhard von Breydenbach, imprimé en Allemagne à la fin du 15e siècle. Détournées de leur usage primitif pour mauvaise découpe, ces cartes ordinaires coloriées, longtemps préservées, sont parvenues jusqu'à nous dans un état de fraîcheur exceptionnel.

Le style des figures, le modelé des visages, la forme des vêtements et des attributs plaident en faveur d'une fabrication à Lyon, alors l'un des premiers centres de production cartière en France. La présence des légendes « Reuerence » sur la dame et « honneur » sur les rois renvoie au vocabulaire particulier du « glic », un jeu de cartes avec paris et combinaisons sur lequel en France aux 15e et 16e siècles des témoignages nombreux et divers (ceux de Villon et de Rabelais, par exemple) rendent compte d'une pratique largement répandue.

Mots-clés

Cliché F.Doury / Musée Français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux

Tarot parisien anonyme

Démultipliant les combinaisons possibles (valeur, couleur) et faisant naître une nouvelle civilité grâce aux alliances entre joueurs, les cartes modifient le paysage ludique.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Tarot parisien anonyme

Des quatre tarots uniques du XVIIe siècle que la BnF peut s'enorgueillir de posséder, celui-ci est peut-être le plus chatoyant mais aussi le plus frustrant : il est fait à Paris, comme le rappellent plusieurs cartes, mais le nom de son fabricant a été effacé, sans doute lors d'une réédition. De style très italianisant - au point que certains cartouches portent des initiales italiennes (FS, fante di spade, pour valet d'épées) -, résolument atypique, ce tarot paraît avoir été conçu au début du 17e siècle car les costumes sont ceux du règne d'Henri IV. L'encadrement "componé" (en damier) est une imitation en trompe-l'oeil du dos rabattu des tarots italiens. Les deniers sont ornés de motifs héraldiques empruntés aux manuels de blason de l'époque.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

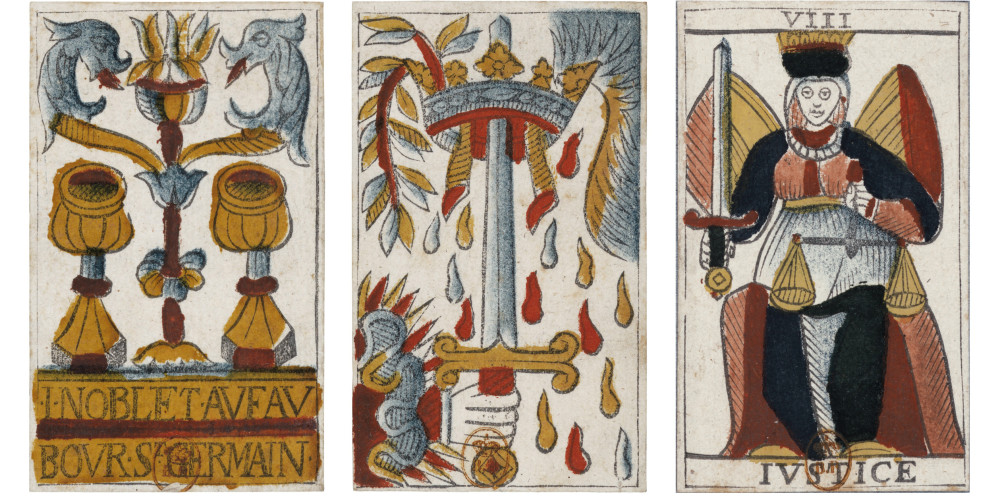

Tarot de Jean Noblet

Connu entre 1659 et 1681, Jean Noblet, cartier « au faubourg St Germain », a produit ce tarot à une époque où le jeu déclinait dans la capitale. Si c'est donc là sans doute un des derniers exemplaires fabriqués à Paris, c'est en revanche le plus ancien connu qui soit conforme au type graphique que l'on nomme par convention « tarot de Marseille » parce que Marseille paraît s'en être fait une spécialité dans la deuxième moitié du 18e siècle. Ici, le format est plus petit et la palette de couleurs plus étendue.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Lotterie royale de 1681

Un peu plus tard apparaît la loterie, jeu d'argent où l'on parie sur la sortie d'un numéro tiré au sort. En France, François Ier en autorise l'établissement en 1539. C'est sous Louis XIV que se multiplient les loteries royales sous l'œil méfiant des parlements.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

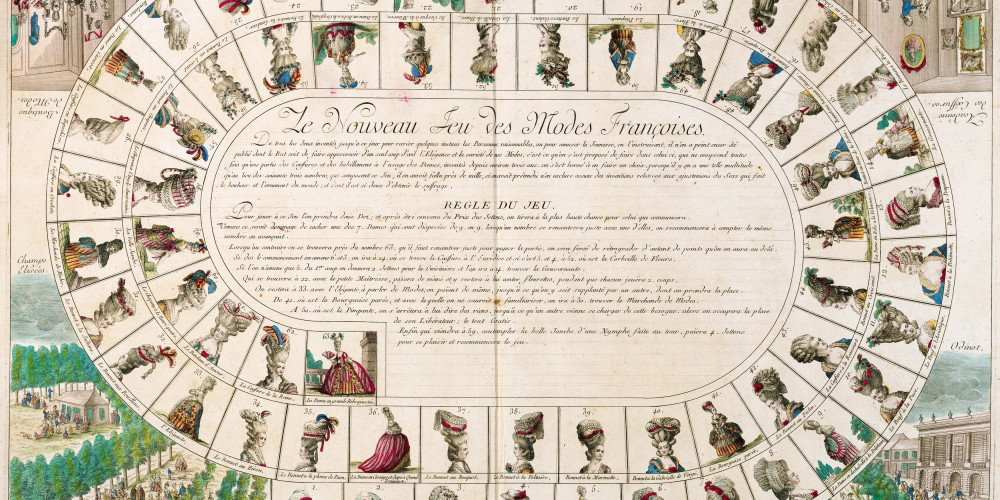

Un jeu de l'oie de la mode

Le jeu de l'oie, jeu de hasard pur prétendument venu des Grecs, connaît un grand succès et plait fort au jeune Louis XIII.

Bibliothèque nationale de France

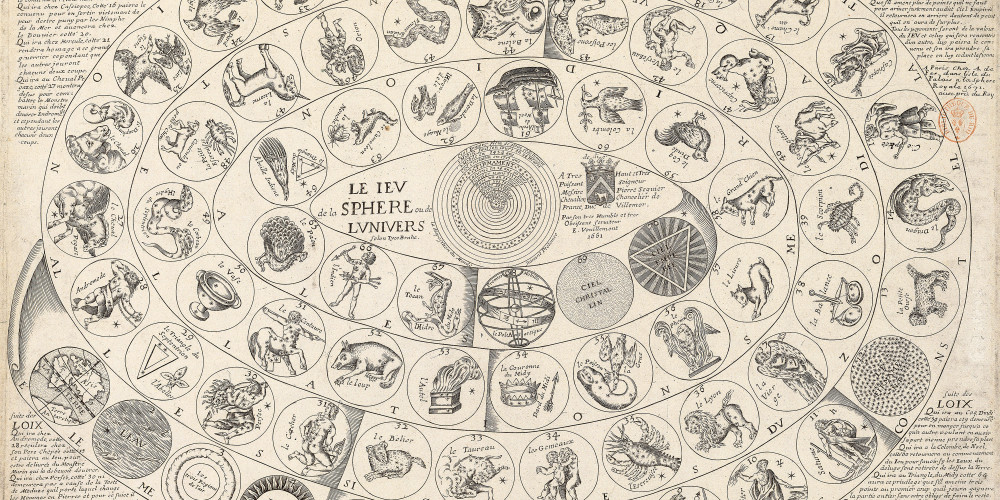

Le jeu de l'oie du ciel

Paris, [Estienne Vouillemont], en l'Isle du palais au coin de la rue de Harlet., 1661 / Paris, A. de Fer dans l'isle du Palais à la sphere Royale 1671

Ce jeu de l'oie est dédié à la cartographie du ciel selon le système de Tycho Brahe, qui avait publié son catalogue d'étoiles un demi-siècle plus tôt. « Ce jeu contient, nous explique-t-on, toustes les parties de L'univers, les 4 Elemens, les 7 Planettes, les Figures, ou Constellations Septentrionales, les 12 Signes du Zodiaque, les viellens [sic] et nouvelles Estoiles Meredionales [sic], et les trois derniers Cieux superieurs. »

Il est dédié à un membre éminent de la noblesse de robe, le chancelier Pierre Séguier, protecteur de plusieurs académies. Cette tradition cartographique se prolonge au 18e siècle avec, notamment, des jeux de l'oie consacrés aux principes de la fortification (construction des places, attaques et défenses) et, sous la Révolution française, avec ceux qui instruisent le public de la nouvelle géographie administrative du pays.

Bibliothèque nationale de France

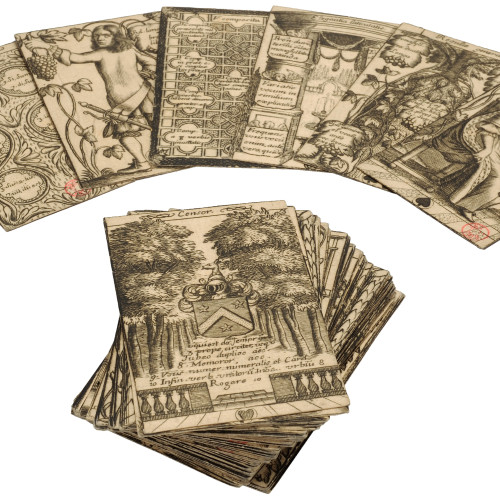

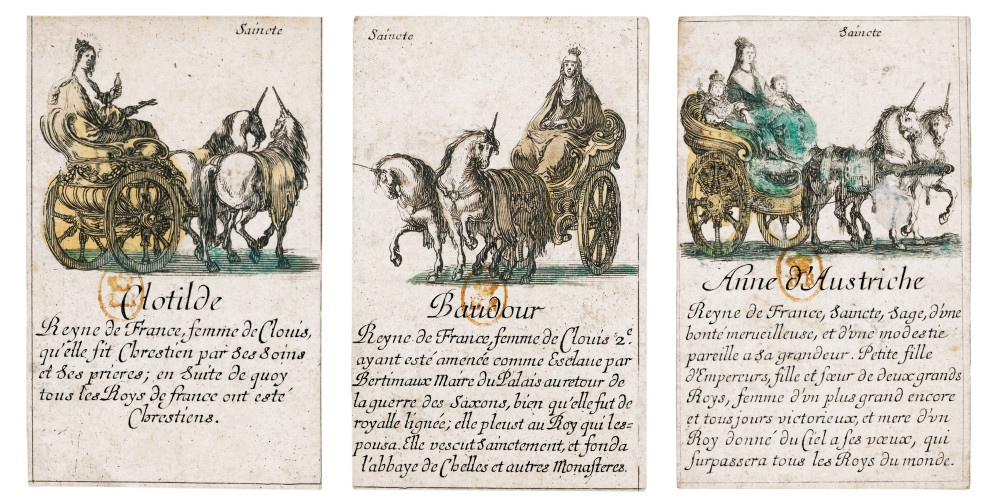

Jeu des reines renommées

Imaginés par l'écrivain Jean Desmarests de Saint-Sorlin (1595-1676), à l'initiative de Mazarin, pour l'instruction du jeune Louis XIV, quatre jeux de cartes - Jeu des fables (mythologie), Jeu des rois de France, Jeu des reines renommées et Jeu de la géographie - furent gravés en 1644 par Stefano Della Bella, un dessinateur, graveur et peintre florentin admirateur de Callot, installé à Paris de 1640 à 1649, qui travailla aussi pour Richelieu et Anne d'Autriche. Le Jeu des reines renommées, un jeu de cinquante-deux cartes, plus la carte de titre, met en scène toute sorte de souveraines, de l'Antiquité jusqu'à Anne d'Autriche, en passant par des reines de la mythologie classique (Hécube, Clytemnestre, Médée, Pénélope, les Amazones), de l'Ancien Testament (la reine de Saba, Esther) et de l'Empire romain (Messaline, Agrippine, Livie.), sans oublier les reines maléfiques (Frédégonde, Brunehaut.), les modèles de sainteté (Hélène, Blanche de Castille.) ou encore des reines au destin tragique (Marie Stuart). Ce jeu connut plusieurs éditions en Italie, en Allemagne, en France - et une contrefaçon à Amsterdam.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Jeux renouvelés

Les jeux anciens connaissent pour leur part un grand renouvellement : aux échecs, on parle de révolution, lorsque les parties deviennent plus rapides, la reine se déplaçant désormais dans toutes les directions…

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Une partie de dames dans un jardin

Le jeu de dames, apparu vers 1500, abandonne l'échiquier pour un tablier de 100 cases. Quant au trictrac, jeu complexe hérité des tables médiévales, il se hisse au premier rang des loisirs sédentaires de l'élite française aux 17e et 18e siècles.

Mots-clés

© RMN / Agence Bulloz

Première image du jeu de dames

Cet incunable genevois, imprimé par Louis Cruse en 1492, présente une version française illustrée d'un des « romans » les plus appréciés de la fin du Moyen Âge, étonnant mélange de conte moralisateur et de grivoiserie. Trois graveurs ont travaillé à illustrer cette édition : l'un, le meilleur, assez expressif, multiplie les tailles et les volumes ; un deuxième, moins talentueux, produit des personnages un peu raides mais aux détails nombreux ; le dernier, enfin, nettement moins habile, présente des personnages schématiques et sans nuances. C'est au deuxième graveur que l'on doit cette scène du chevalier s'évanouissant à la vue de sa femme légèrement blessée à la main : on distingue nettement entre eux un tablier de jeu qui paraît bien représenter un damier avec ses pions - bien que le texte ne parle que de dés. C'est à ce jour la plus ancienne représentation datée de joueurs de dames, un jeu qui n'est pas attesté dans la littérature avant 1508.

Bibliothèque nationale de France

Le Jeu de dames au Salon

Maître de la gravure en manière de crayon, Louis-Marin Bonnet (1736-1793), qui dirigeait « à Paris, rue du plâtre Saint-Jacques » un important atelier de gravure, faisait paraître à profusion des estampes à sujet principalement galant, fort prisées sur le marché européen. Il a choisi de représenter ici deux jeunes gens jouant aux dames. Bien que la perspective déforme un peu le damier, la partie en cours est dépeinte avec précision : le jeune joueur n'a plus qu'une dame (noire), alors que son adversaire a encore plusieurs pions sur le damier, ceux-ci étant cependant menacés. Malgré la date tardive, le jeu se joue ici sur un damier de 64 cases, comme cela a longtemps été le cas en France, et non sur 100 cases - pour les dames dites alors « à la polonaise », c'est-à-dire le jeu moderne, apparu au début du XVIIIe siècle.

Bibliothèque nationale de France

Le manuel de Charles d'Orléans

Tous ces jeux bénéficient d'un important accompagnement de textes imprimés. Règles et ouvrages de stratégie comptent de nombreuses éditions, traductions, contrefaçons.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

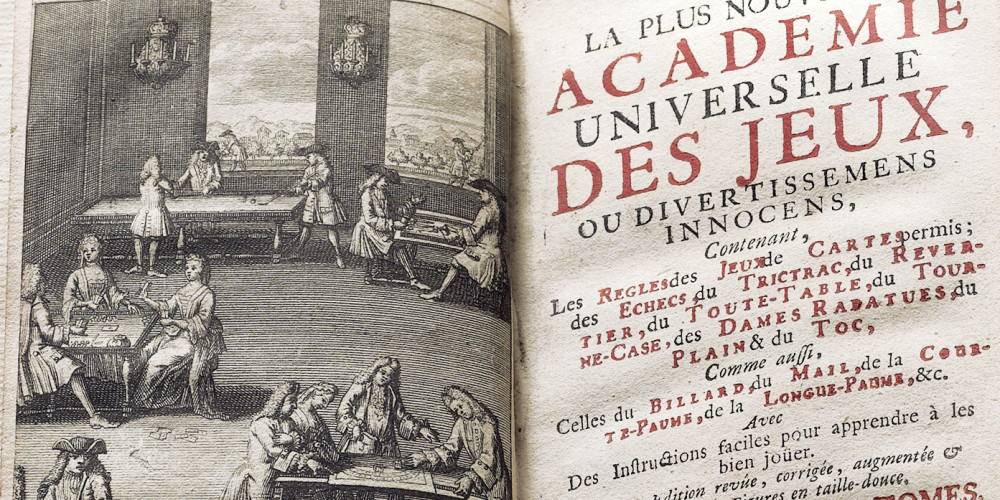

La Plus Nouvelle Académie universelle des jeux

La Plus Nouvelle Académie n'est qu'une contrefaçon de l'Académie universelle des jeux, que le libraire Legras avait publié en 1718 en faisant référence à La Maison des 76 jeux académiques. C'est pourtant des Divertissemens innocens, imprimés à La Haye en 1696 chez Van der Aa, que ce recueil-ci, imprimé à Leyde, se réclame. Réédité en 1728 à Amsterdam, il est repris en 1752 à Leipzig par Arkstée & Merkus dans une dernière édition, qui a le mérite de comprendre le traité du jeu d'échecs de Philidor paru trois ans auparavant.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

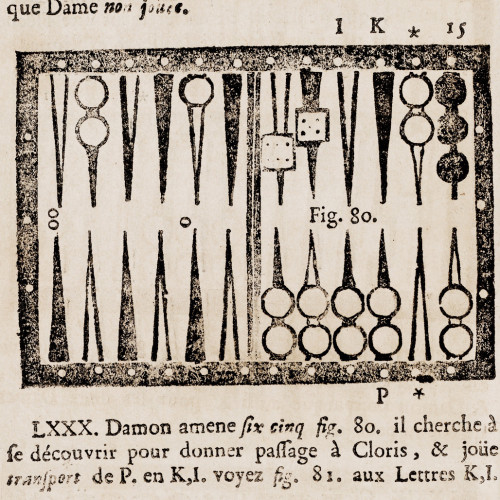

L'Excellent Jeu du tricque-trac, tres-doux esbat és nobles compagnies. Reveu et augmenté en cette derniere edition.

Issu du jeu romain des douze signes (duodecim scripta) et des « tables » médiévales, le trictrac apparaît en France au début du 16e siècle. Différent des autres jeux joués dans le tablier, le trictrac est un jeu complexe et raffiné qui requiert un apprentissage, d'où les nombreux manuels qui émaillent sa carrière. Publié, dès 1634, sans nom d'auteur, ce livre fut souvent réédité. L'auteur nous est dévoilé à partir de 1646 : il s'agit d'Euverte de Jollyvet (1601-1662). Dans cette édition, les « maximes » du jeu sont versifiées tandis que le « Sonnet aux Dames » des éditions antérieures est éliminé. Le texte de l'Excellent Jeu du tricque-trac sera repris dans toutes les éditions de la Maison academique des jeux à partir de 1654.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

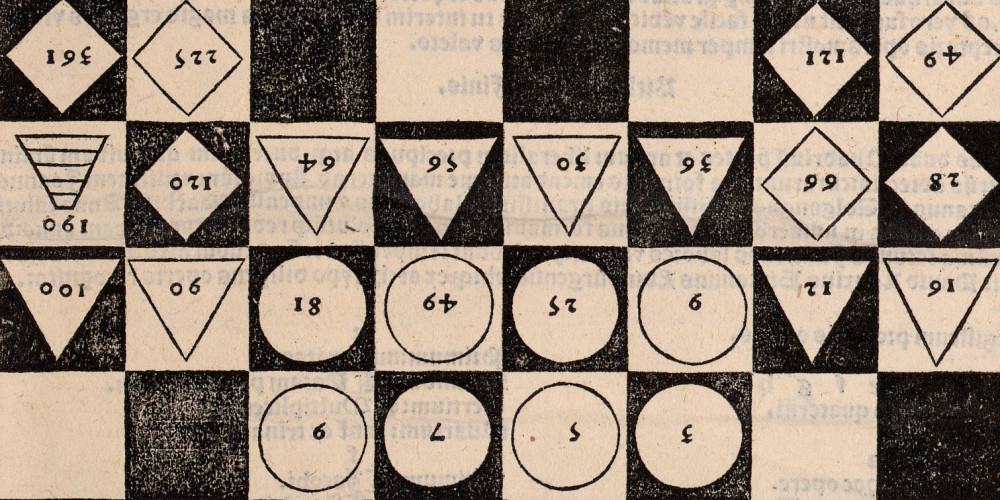

Position des pièces en début de partie

Rithmimachie, rithmomachie (combat de nombres) ou, mieux, arithmomachie, le mot situe bien le jeu dans l'univers du calcul et des arts libéraux en honneur chez les lettrés du Moyen Âge. Apparu au début du 11e siècle ce jeu survit jusqu'au 16e siècle dans les milieux universitaires. Lefèvre d'Étaples, alors professeur de philosophie au collège du cardinal Lemoine, à Paris, en donne ici la deuxième règle imprimée (après celle parue à Rome en 1482) : très succincte, elle n'occupe que deux feuillets et se présente sous la forme d'un dialogue assez abscons entre un maître pythagoricien et deux étudiants.

Apparenté avec les échecs, le jeu se développe sur un double échiquier avec des pièces hiérarchisées (chacune porte un nombre), mais il s'agit de réaliser des combinaisons harmoniques et non des prises de guerre. Les prises résultent de juxtapositions savantes : la plus simple est la rencontre de deux pions de même valeur, la plus complexe correspond à une disposition de deux nombres adverses telle que leur produit ou leur quotient soit égal au nombre de cases qui les séparent.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

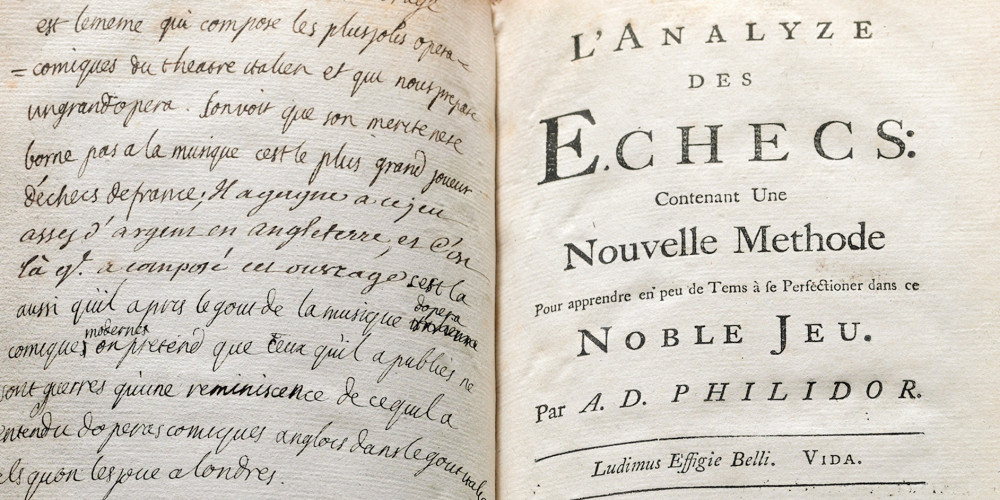

Le traité de Philidor

Philidor est le nom porté par une lignée de musiciens célèbre en France depuis Louis XIII. François-André Danican compose, certes, des oeuvres musicales, mais il est aujourd'hui connu essentiellement comme joueur d'échecs, ayant acquis la notoriété par sa victoire contre Stamma (8 à 2) en 1747. Il a vingt-trois ans quand il publie son Analyze des échecs, dont le titre est un programme: la pratique du jeu cesse en effet d'être un art plus ou moins instinctif, cultivé en jouant avec plus fort que soi ; elle se fonde sur une réflexion solide qui prend en compte la connaissance de positions sûres, l'analyse des débuts et des fins de parties, l'importance du rôle des pions. Augmenté en 1777, l'ouvrage est traduit en de multiples langues ; les Académies des jeux reproduisent alors le plus souvent ce texte. Fait notable, Philidor n'utilise pas la notation algébrique proposée dix ans plus tôt par Stamma. Il raconte les coups, innovant par des commentaires détaillés.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de Francevre

Analyse mathématique du hasard dans les jeux

Depuis que Pascal et Fermat avaient jeté les bases d'un calcul des probabilités, quelques mathématiciens s'étaient efforcés d'en appliquer les nouvelles lois à l'analyse d'un jeu réel. Après Christiaan Huygens, en 1657, puis l'abbé Joseph Sauveur, qui démontra en 1679 qu'à la bassette le banquier avait un avantage, Pierre Rémond de Montmort essaya à son tour de traiter ces problèmes en appliquant la théorie à différents jeux de cartes (pharaon, lansquenet, dupe, treize, bassette, piquet, hombre, triomphe, impériale et brelan), jeux de dés (quinquenove, trois-dés, hasard, espérance et rafle) et au trictrac, sans oublier le « jeu des noyaux des Sauvages amériquains ». La première édition paraît en 1708 chez Jacques Quillau, illustrée de vignettes gravées par Sébastien Leclerc ; elle sera suivie d'une « seconde édition, revüe & augmentée de plusieurs lettres » en 1713.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France