-

Album

AlbumJeux de princes, jeux de vilains : une introduction en images

-

Article

ArticleJeux et sociétés au Moyen-Âge

-

Album

AlbumLa face noire du jeu

-

Article

ArticleMille et une manières de jouer au Moyen Âge

-

Album

AlbumLe plaisir du jeu

-

Article

ArticleJeux nouveaux, jeux renouvelés à la période moderne

-

Album

AlbumLe jeu de l'oie

-

Article

ArticleL'économie des jeux à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux et leurs règles à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux pédagogiques à la période moderne

-

Album

AlbumLa société ludique

-

Article

ArticleLes jeux d'argent au temps des Lumières

-

Article

ArticleJeux clandestins et pratiques policières sous les Lumières

-

Article

ArticleL'invention de la loterie royale

Jeux et sociétés au Moyen-Âge

© Bibliothèque nationale de France

Lancelot du Lac

Les tournois sont organisés pour permettre aux chevaliers de montrer leur bravoure et leur force. Les dames n’ont d’yeux que pour les vainqueurs. Décrits dans les romans arthuriens, ils sont aussi un événement important de la vie de cour au Moyen Âge.

© Bibliothèque nationale de France

Le 3 avril 1369, le roi Charles V promulgue une ordonnance singulière, qui prétend interdire aux sujets de son royaume la pratique de tous les jeux. Les jeux de dés, de tables, le jeu de paume, les quilles, les palets, la soule et les billes sont explicitement désignés. De fait, tous les jeux « qui n’ont point d’utilité pour exercer nos dits sujets au maniement des armes » sont visés, les contrevenants s’exposant à l’importante amende de quarante sous ; pour se divertir, les sujets doivent s’adonner exclusivement au tir à l’arc ou à l’arbalète. Une telle mesure n’est pas tout à fait originale dans la mesure où Charles V ne fait qu’imiter le roi d’Angleterre Édouard III. Pour le roi de France, qui tente de réorganiser le royaume, il s’agit clairement d’améliorer les qualités militaires du peuple français. Le souvenir des cuisantes défaites de Crécy (1346) et de Poitiers (1356) est encore très vif : lors de ces deux batailles, la force de l’archerie avait largement déterminé la victoire anglaise. Même si des traces de l’application effective de cette ordonnance peuvent être repérées, le renouvellement obsessionnel de ces interdits par les autorités suffit à dire leur peu d’efficacité pratique. En revanche, c’est avec une crainte certaine qu’un chroniqueur note, vingt-cinq ans plus tard, le développement du tir à l’arc et à l’arbalète au sein du peuple, évolution non sans danger pour les puissants !

L’ordonnance révèle en tout cas la véritable « invasion ludique » qui caractérise l’Europe d’alors. Le Moyen Âge a beaucoup joué. Pareille remarque paraîtra sans intérêt à tous ceux qui voient dans le jeu une composante invariable de la nature humaine. En réalité elle est fondamentale et bouleverse quelque peu l’image de la société médiévale. Poser la question du jeu, c’est en effet poser la question du temps réel dont disposent le prince et le chevalier, le diacre et l’archevêque, mais aussi le paysan et le travailleur urbain, pour s’adonner au jeu. En un mot, existait-il un temps libre ? Par-delà se profile la question du temps de travail et, par conséquent, la question des pouvoirs.

Une invention diabolique

L’inventeur des jeux le plus souvent signalé, dès le haut Moyen Âge, c’est le diable : l’apparition du jeu daterait de la Passion du Christ, le diable venant apprendre les dés aux soldats romains au pied de la Croix. L’idée sous-jacente est que le jeu découle de la Chute : on joue pour passer le temps, alors que l’homme en l’état d’innocence n’aurait pas eu conscience de l’écoulement du temps. Indépendamment de cette origine diabolique, divers personnages historiques ou légendaires se sont vu attribuer l’introduction du jeu parmi les hommes : Xerxès ou Philométor pour les échecs, Palamède, Ulysse ou les Lydiens pour les échecs et les jeux de hasard. La guerre de Troie est aussi fréquemment évoquée, le jeu naissant de l’ennui éprouvé lors du siège. Origines antiques et lointaines sont en tout cas une grande constante dans ces récits des origineRevenons à l’anathème qui s’attache au jeu. En 1424, un sermon de Bernardin de Sienne rappelle que le jeu est d’abord une offense à Dieu. Il est occasion de blasphèmes et, de ce fait, contraire au troisième commandement, mais il est aussi contraire au premier commandement car il transforme les joueurs en idolâtres ; ainsi, il pousse au mépris de Dieu.

Ce mépris devient aussi mépris de soi-même, car le jeu a partie liée avec de nombreux péchés capitaux, comme l’avarice, l’envie ou la colère, qui sont le lot commun de tous les joueurs. De plus, le jeu est gaspillage du don divin le plus précieux, le temps, qu’en raison des enjeux le joueur ne se contente pas de gaspiller, puisqu’il vend même ce temps qui n’appartient qu’à Dieu, oeuvrant donc de la même façon que l’usurier. Enfin, le jeu est aussi une forme de mépris du prochain, mépris contraire aux règles de la morale chrétienne et à celles qui permettent la vie en société. Générateur d’envies et de convoitises, il pousse à dépouiller et à voler, donnant aux enfants un mauvais exemple.

Il faut préciser que le statut juridique du jeu portait déjà l’héritage de la législation romaine, très sévère à l’égard des jeux de hasard et d’argent, qu’elle regardait comme un délit, et privant donc les joueurs du droit de se pourvoir en justice. Dès le 6e siècle, le Code Justinien interdisait tous les jeux dans les lieux publics et privés, sauf les jeux sportifs. La législation canonique allait dans le même sens, comme en témoigne le passage du Décret de Gratien (12e siècle) qui interdisait aux clercs les jeux de hasard et prétendait étendre cette interdiction aux laïcs.

Les bons et des mauvais jeux

Hommes et femmes à la table de jeu

Né à Strasbourg en 1458, Sébastien Brant a étudié et enseigné le droit à Bâle, ville où paraît en 1494 Das Narrenschjff, publié ensuite à Paris en français à partir d'adaptations latines. On compte plus d'une vingtaine d'éditions, la plupart en allemand, jusqu'en 1644, presque toujours des adaptations libres plus que des traductions. Récit conformiste et pessimiste, La Nefest une litanie de dénonciations morales, entrecoupées de conseils et de recours aux Écritures, répertoire des péchés, erreurs et travers où se fourvoie l'humanité. Parmi eux, un chapitre est consacré au jeu. Brant s'en prend spécifiquement aux joueurs de dés et de cartes, fustigeant ceux qui en oublient le manger, le dormir, mais non le boire. Le jeu conduit à tous les excès : envie, blasphèmes, mélange des sexes et mélange sociaux. Et Brant de conclure : « Jeu sans péché va rarement,/ Qui joue n'est pas l'ami de Dieu/ Les joueurs sont tous fils de Satan »"

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ces horizons nouveaux, que d’aucuns n’ont pas hésité à mettre en rapport avec l’esprit d’aventure présidant aux voyages des grandes découvertes, sont de ceux qu’il faut lire dans le goût toujours accru pour les jeux de hasard. Le goût du risque comme l’esprit de calcul qu’ils traduisent ne permettent-ils pas de caractériser l’esprit du siècle nouveau ? Risques, calculs et paris sont la marque d’une économie d’échanges qui désormais va s’ouvrir aux dimensions du monde. La part de calcul, remarquons-le, loin d’être négligeable, explique peut-être la faveur dont jouissent les jeux de stratégie à l’aube d’un siècle qui va connaître un des précurseurs du calcul de probabilités, Gerolamo Cardano, dont les observations, justement, s’appuyaient sur le jeu de dés.

Mémoire et miroir de la société

Partie d'échecs et figures allégoriques représentant les pions

Vers le milieu du 14e siècle, le Liber de moribus... de Jacques de Cessoles fut traduit en français par trois auteurs différents, chacun proposant une traduction assez éloignée de l'original. Celle qui rencontra le succès le plus solide fut celle d'un certain Jehan de Vignay (personnage sur lequel nous ne savons presque rien), dédiée au duc de Normandie Jean (le Bon), futur roi de France. L'édition imprimée pour Antoine Vérard, présentée ici, est la première de cette traduction française. Elle est accompagnée de deux textes didactiques : L'Ordre de chevalerie et le Livre de Melibee et de Prudence d'Albertano da Brescia. Antoine Vérard a fait précéder cette édition d'une dédicace adressée à une « très haute, puissante et excellente dame ». Il s'agit de Louise de Savoie, mère du futur François Ier.

Le grand bois à pleine page en tête du volume montre un couple royal jouant aux échecs (sur un échiquier à trente-six cases mais avec des pièces allongées très « modernes »). Dans les compartiments latéraux, on voit différents personnages symbolisant tout ensemble les pièces et plusieurs métiers ou états de la société.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

De nombreux jeux sont la mémoire d’une aspiration à l’ordre, au classement et à l’ordonnancement. Dans la plupart des cas, cette hiérarchie résulte de la partie elle-même, le jeu désignant vainqueur et vaincu, aspiration ontologique de l’homme. Mais il arrive de surcroît que la hiérarchie soit au centre du jeu, que les règles du jeu reposent sur cette hiérarchie.

L'image d'une société hiérarchisée

Ainsi en va-t-il du jeu d’échecs, qui fonde une distinction claire entre les pièces nobles, lesquelles bénéficient de possibilités de mouvement étendues, et les pièces populaires, pour lesquelles la liberté de mouvement est réduite et qui n’ont pas de perspectives d’ascension sociale, hormis l’hypothétique promotion du pion, déjà attestée au Moyen Âge. Les pièces de l’échiquier rappellent aussi la prééminence royale : c’est lui que l’adversaire cherche à abattre et les autres pièces ne sont rien sans lui ; le roi mort, la partie s’arrête. On comprend que certains aient pu voir dans les échecs un remarquable instrument de propagande pour le monarque. Enfin, le jeu renouvelle à tout instant l’image d’une société hiérarchisée dans laquelle chaque membre, à sa place, garantit la cohésion de l’ensemble (le peuple doit assurer l’entretien des nobles, ces derniers doivent le défendre).

Jeu au « portrait de Paris », dit « Hector de Trois »

Parce qu'on lit « [H]ector de Trois » sur le valet de carreau, on a longtemps attribué ces cartes à un cartier champenois. Pourtant, déjà au 18e siècle, l'abbé Jean-Baptiste Bullet savait qu'il s'agissait du héros homérique. Le nom et l'enseigne du cartier auraient dû figurer sur l'écu ovale, ou « contremarque » (appelée parfois abusivement « bluteau »), du valet de trèfle. Or celui-ci est vide, ce qui nous empêche d'identifier le fabricant. Ces cartes sont un des rares témoins antérieurs à 1700 du modèle que les spécialistes nomment « portrait de Paris », l'ancêtre du jeu français traditionnel. On y reconnaît les noms des personnages qui perdurent de nos jours sauf, justement, celui du valet de trèfle, qui portait le nom du cartier. Avant 1600, ce valet s'appelait Judas Maccabée. Comme on l'a démontré récemment, David, Alexandre, César et Charles (Charlemagne) ainsi qu'Hector et Judas Maccabée sont issus de la série des Neuf Preux, imaginée au 14e siècle par le poète Jacques de Longuyon et fort appréciée jusqu'au 16e siècle.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les jeux de cartes eux aussi portent la mémoire des hiérarchies sociales. Ainsi, la séquence roi-dame-valet est omniprésente ; tout au plus peut-on noter parfois, dans le monde germanique, l’existence de deux valets, situation qui ne bouleverse pas la structure de la société. Il est clair par ailleurs que les cartes numérales sont à placer sur le même plan que les pions des échecs, leur force respective étant toutefois variable. Au moment où les jeux de cartes fondés sur le système des levées prennent de l’ampleur, il est possible de dire que chaque partie de cartes souligne les grandes articulations de l’organisation sociale. Dès le 15e siècle, l’habitude se prend en outre d’individualiser les cartes à figures par des noms propres puisés dans l’Antiquité païenne ou dans des légendes épiques plus récentes ainsi que par des titres. Ainsi, les rois s’appellent souvent César, Alexandre, Charlemagne et David ; les valets se nomment Roland (bientôt remplacé par Hector), Hogier, Lancelot et Valéry (puis La Hire) ; quant aux dames, elles ont pour nom Pallas, Rachel, Judith, Argine. En fait, de nombreuses variantes se rencontrent, la liberté du cartier étant totale en ce domaine, bien qu’il soit tenu de respecter la composition du jeu en usage dans la ville où il travaille. En France, tous les jeux présentent une composition identique en quatre séries faites chacune du roi, de la reine, du valet et d’une série numérale allant du deux au dix, l’as n’étant pas encore présent.

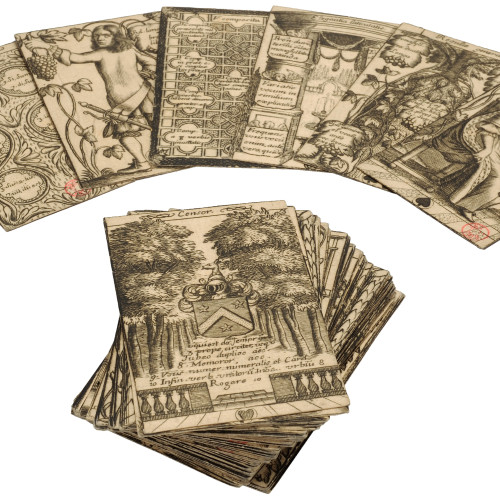

Ensemble de cartes à jouer, défets et plat de reliure

Ces trois figures, les douze cartes de points et quelques défets qui les accompagnent ont été découverts dans le plat de reliure d'un incunable, les Sanctæ peregrinationes (Le Voyage en Terre sainte) de Bernhard von Breydenbach, imprimé en Allemagne à la fin du 15e siècle. Détournées de leur usage primitif pour mauvaise découpe, ces cartes ordinaires coloriées, longtemps préservées, sont parvenues jusqu'à nous dans un état de fraîcheur exceptionnel.

Le style des figures, le modelé des visages, la forme des vêtements et des attributs plaident en faveur d'une fabrication à Lyon, alors l'un des premiers centres de production cartière en France. La présence des légendes « Reuerence » sur la dame et « honneur » sur les rois renvoie au vocabulaire particulier du « glic », un jeu de cartes avec paris et combinaisons sur lequel en France aux 15e et 16e siècles des témoignages nombreux et divers (ceux de Villon et de Rabelais, par exemple) rendent compte d'une pratique largement répandue.

Cliché F.Doury / Musée Français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux

Cliché F.Doury / Musée Français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux

L'« invasion ludique »

Sermon sur « les mœurs et les devoirs des hommes à travers le jeu des échecs »

Les autorités ecclésiastiques, quant à elles, conservent presque intacte leur suspicion à l’encontre des jeux : leur pratique continue d’être systématiquement interdite aux clercs, ne serait-ce qu’en raison des occasions qu’ils fournissent de contacts trop étroits avec les laïcs. Par ailleurs, avec la Réforme protestante, qui considère les jeux « comme si contraires à la parole divine », une certaine surenchère n’est pas à exclure, même si, dans l’opinion générale, jouer de jour, pour des enjeux restreints, avec des personnes honnêtes et dans le respect de certaines normes morales peut être toléré et si les vertus pédagogiques des jeux - jeux d’exercice physique ou jeux intellectuels – sont de plus en plus soulignées.

Au terme de ce parcours, c’est finalement l’omniprésence des jeux qui éclate. De cette « invasion ludique », un seul témoignage sera ici retenu, c’est le traité que Jacques de Cessoles, dominicain italien de la fin du 13e siècle, avait consacré au jeu d’échecs en y intégrant une description de la société idéale, et dont le succès est confirmé au début du 16e siècle lorsqu’il connaît les honneurs de l’imprimerie. Ces honneurs n’étaient certes pas concevables dans une société qui n’aurait vu dans les jeux qu’une « tentation de l’ennemi » ? Au contraire, traduit dans la plupart des langues européennes, le Liber de moribus hominum est alors présent dans la quasi-totalité des bibliothèques princières. Comment mieux dire le prestige des jeux dans les débuts du 16e siècle.

Provenance

Cet article provient du site Jeux de princes, jeux de vilains (2009).

Lien permanent

ark:/12148/mm0wd49xbzmq7