-

Album

AlbumIci, tout est symbole

-

Article

ArticleUne introduction aux langages maçonniques

-

Article

ArticleLes symboles francs-maçonniques et leur évolution

-

Image à explorer

Image à explorerLe temple de Salomon

-

Album

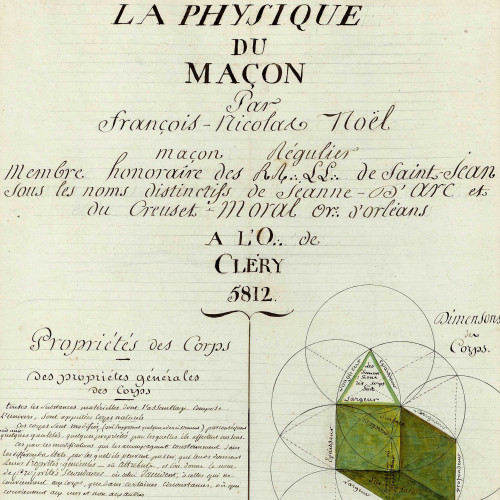

AlbumLa Physique du maçon

-

Album

AlbumL'Alchymie du maçon

-

Album

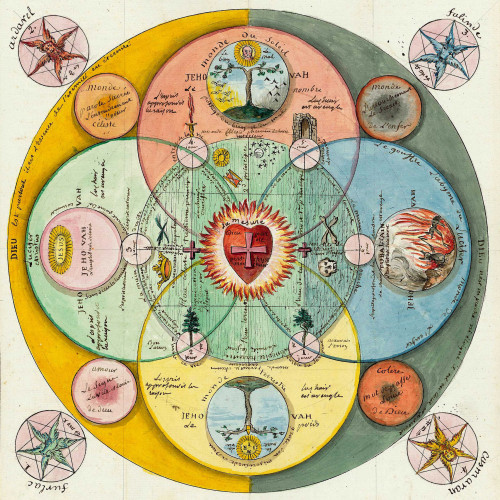

AlbumLes Figures secrètes des Rose-Croix

-

Vidéo

VidéoDevenir Franc-maçon

-

Vidéo

VidéoL'engagement maçonnique

-

Vidéo

VidéoLe secret maçonnique

Une introduction aux langages maçonniques

© Bibliothèque du GODF

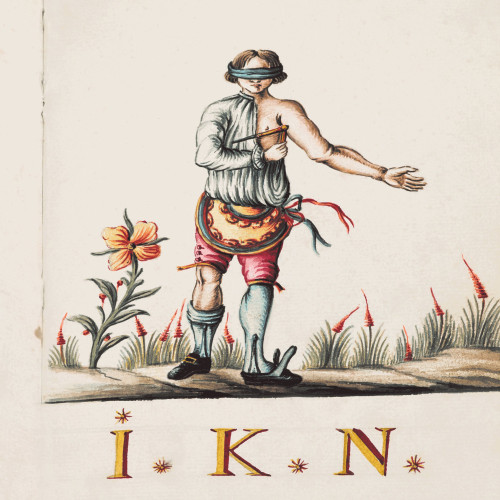

Tenue de récipiendaire

Ce recueil rassemble trente et une compositions mêlant symbolisme maçonnique et allusions alchimiques. Beaucoup d’entre elles gardent leur mystère… d’où le nom qui lui a été attribué de « Mutus Liber Latomorum » ( « le livre muet des francs-maçons » ).

Ici la scène est claire : le récipiendaire doit se présenter à l’initiation les yeux bandés, « ni nu, ni vêtu ». C’est le frère « préparateur » qui l’aide à se disposer dans cet état qui invite à l’humilité.

© Bibliothèque du GODF

Grades, loges, rites

« Initier quelqu'un c'est lui apprendre à se perfectionner dans la pratique d'une activité humaine qu'il ignorait. » L’initiation maçonnique n’est pas seulement la réception rituelle qui permet à une personne d’entrer dans le cercle traditionnel et fraternel de la franc-maçonnerie. Elle est le parcours symbolique en trois grades, ou « degrés » (apprenti, compagnon, maître), destiné à transformer le nouveau reçu en initié aux principaux usages et principes de l’ordre dans lequel il s’est librement incorporé.

Cette initiation s’accomplit dans un lieu particulier (la loge) et une durée spécifique comprise entre l’ouverture et la fermeture des travaux. Ceux-ci reposent sur le rituel, ensemble codifié de paroles, de gestes et de symboles dont le but est de transmettre l’enseignement spécifique de chaque grade. Le rituel est réputé être de nature traditionnelle et immuable. Il est exercé par des officiants (ou « officiers ») ayant reçu ce devoir du maître de la loge. Celui-ci est responsable de l’accomplissement des travaux dans l’esprit du rite auquel sa loge appartient.

Le cabinet de réflex

Avant d’être initié au grade d’apprenti, le récipiendaire est invité à méditer sur la mort dans le cabinet de réflexion. Son aménagement et iconographie reprennent la tradition des vanités.

Ce décor de faïence imprimée a été conçu sous l’Empire et repris tel quel par différents fabricants jusqu’au milieu du 19e siècle.

© Musée de la Franc‑maçonnerie

© Musée de la Franc‑maçonnerie

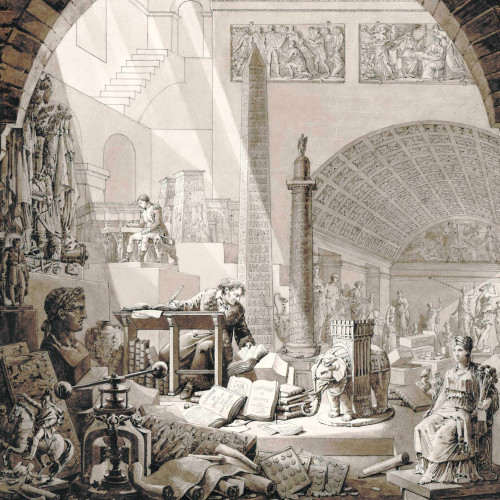

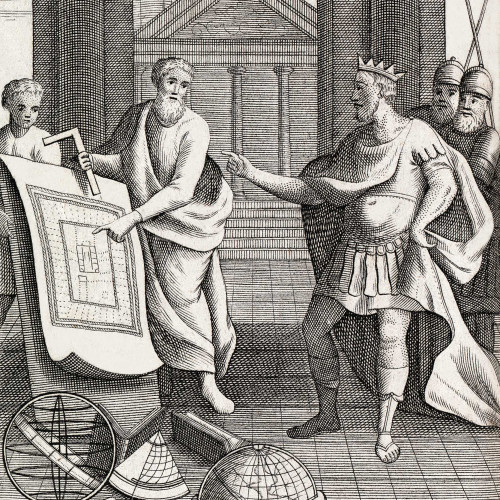

Salomon et Hiram dans l’iconographie des Lumières

Cet ouvrage de La Tierce (1699-1782), contemporain d’Anderson et de Désaguliers, offre l’une des premières traductions françaises des Constitutions d’Anderson ainsi qu’une édition du discours de Ramsay, les deux textes les plus importants des débuts de la franc-maçonnerie.

Ce frontispice met en scène Hiram tendant les plans du Temple à Salomon, avec, au premier plan, les instruments de l’art de l’architecte.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Au cours de l’histoire, différents rites maçonniques se sont constitués – en France, les rites français, écossais ancien et accepté, émulation, écossais rectifié, par exemple. Le rituel et le catéchisme de chacun d’entre eux sont marqués par l’esprit originel qui présida à leur fondation et à leur mise en œuvre, mais tous reposent immuablement sur les trois grades dits « symboliques » (loges bleues) gouvernés « à couvert » par un maître à l’orient et deux surveillants, la prestation de serment sur le livre de la Loi (Évangile, Torah, Coran ou Constitutions d’Anderson), les voyages à travers les éléments, la présence du tableau de loge et de ses symboles, la légende spécifique du troisième grade (mort d’Hiram) et, dans les loges de nature traditionnelle, sur la reconnaissance du travail à la gloire du Grand Architecte de l’univers (Dieu créateur, Esprit transcendant, Être suprême…).

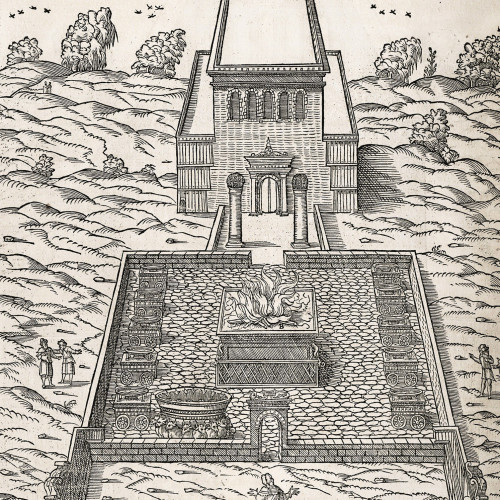

Le temple de Salomon dans une bible de la Renaissance

Sortie des presses de l’imprimeur protestant Jean de Tournes, cette estimée des bibliographes s’orne de nombreuses gravures sur bois, attribuées à Bernard Salomon, dont celle du « Temple sans toit avec son porche », que complète quelques pages plus loin la représentation du « Temple couvert, avec son porche, et parvis des prêtres, et le parvis du peuple ».

Au Moyen Âge, comme tous les autres gens de métier, les maçons ont cherché dans la Bible des éléments en lien avec leur activité qui puissent leur servir de modèle. La construction du temple de Salomon, exposée dans le Premier Livre des rois (6-8) et le Second Livre des chroniques (3-5), y fait l’objet de l’un des rares passages illustrant l’art de bâtir. Les Anciens Devoirs citent cet épisode fondateur dans la généalogie légendaire de la maçonnerie. Mais, dans l’imaginaire occidental, Salomon a aussi d’autres traits qui enrichiront son rôle au sein des loges. Dans les traditions juive puis chrétienne, il est le Sage par excellence, comme l’illustre le récit du Jugement de Salomon (Rois I, 3, 16-28) ou comme l’enseignent les dialogues du Livre de la sagesse de la Bible, que les Grecs appelaient d’ailleurs « La Sagesse de Salomon ». Mais derrière cette figure positive et bienveillante perce aussi une image de mystère et de puissance – un peu inquiétante – colportée par des croyances plus cachées mais bien vivaces dans la culture populaire. Les Clavicules de Salomon – un manuscrit magique très diffusé – le présentent comme un mage qui sait parler aux esprits et aux anges. Il est ainsi en contact avec les mondes surnaturels et célestes.

À partir de ces quelques versets bibliques et de ces traditions apocryphes et mélangées, les francs-maçons ont abondamment développé l’histoire salomonienne jusqu’à constituer un véritable cycle légendaire. Ainsi, le personnage, un peu secondaire, d’Hiram est élevé au rôle central d’architecte du Temple. Il faut appréhender ces textes comme les romans de chevalerie du Moyen Âge : le Salomon des maçons est un proche cousin du roi Arthur. De grade en grade, les frères apprennent des secrets nouveaux sur la geste de Salomon, d’Hiram et de leurs disciples, les maçons. Les légendes qui leur sont confiées, souvent bien éloignées des sources bibliques, sont plus soucieuses d’enseignement symbolique et spirituel que de cohérence historique et scripturaire. D’aucuns verront, sous un habillage vétérotestamentaire, l’exposé des grands archétypes spirituels qui hantent la psyché humaine. En 1780, un maçon érudit comme le Lyonnais Jean-Baptiste Willermoz pouvait ainsi écrire : « La Franc-maçonnerie symbolique a pour base fondamentale le Temple […] élevé à Jérusalem par le Roi Salomon […]. Ce Temple mémorable fut et sera toujours, tant par lui-même que par les grandes et étonnantes Révolutions qu’il a éprouvées, le type général de l’histoire de l’homme et de l’Univers. » P. M.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un monde de symboles

Inspiré par l’emblématique architecturale, le langage symbolique maçonnique utilise la figure du temple (celui de Salomon avec ses deux colonnes Jakin et Boaz, le pavé mosaïque), ainsi que la pierre et les outils pour la tailler, le tablier, le ciment qui relie les frères entre eux, l’équerre et le compas, la perpendiculaire et le niveau, qui sont par essence les instruments de mesure indispensables à la rectitude de la démarche et à l’élévation de l’esprit. S’y ajoutent des symboles liés à la lumière : trois piliers ou chandeliers, représentant la sagesse, la force et la beauté, les trois « lumières » disposées sur l’autel de l’orient (livre de la Loi, équerre, compas), la lumière circulant à partir de l’orient jusqu’aux deux assesseurs du vénérable, le Soleil et la Lune (on ouvre symboliquement la loge à midi, on la ferme à minuit), l’ensemble rappelant que l’initiation enjoint sans cesse au frère de passer de l’ombre à la lumière, de se séparer de la futilité et de l’ignorance en œuvrant au profit de la connaissance et de l’harmonie.

Au-delà des trois grades symboliques se sont créés des grades adventices destinés à approfondir l’enseignement propre à chaque rite. Le plus anciennement connu semble être celui du Royal Arch (Dublin, 1740) tel qu’il a été conservé par le rite d’York et en complément de la maîtrise du rite émulation.

Les tables de la Loi et le mobilier du Temple

Parmi les plus remarquables décors de ce manuscrit, ces deux peintures en regard comportent le mobilier du Sanctuaire et les accessoires du culte, en or sur fond de parchemin. Les objets peints en or mat sont pourvus de légendes à l’encre rouge.

Au feuillet 12v, de haut en bas et droite à gauche : le candélabre à sept branches flanqué d’une paire de pelle à cendres, de mouchettes et de marchepieds, le vase à manne et son couvercle serti d’une pierre bleue, le rameau fleuri d’Aaron et du témoin stérile des anciens ; dans une colonne de gauche, les chérubins du propitiatoire. Le propitiatoire est posé sur l’Arche d’Alliance dont les portes ouvertes laissent voir les deux tables de la Loi portant les premiers mots des dix Paroles.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le 18e siècle vit d'ailleurs une floraison de ces « hauts grades » en France et de side degrees en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Les trois grades du rite français, nés de la traduction du rite anglais dit modern, s'ornèrent de cinq autres degrés (ou « ordres ») successifs, dont le célèbre « souverain prince rose-croix » (1760, Strasbourg). Ces degrés furent incorporés dans la hiérarchie du rite écossais ancien et accepté inspiré par l'assemblage rituel de Charleston (États-Unis, 1801, France, 1804). Ces grades ont des origines diverses (Bible, illuminisme allemand, chevalerie templière, alchimie, rosicrucianisme…) et sont répartis en loges de perfection, en chapitres, en aréopages et en consistoires.

La réthorique s’illustre

Sans conteste la plus luxueuse des nombreuses éditions de ce traité paru pour la première fois en 1578, celle de 615 associe à une traduction d’un texte de la période hellénistique de nombreuses gravures en pleine page destinées à magnifier les figures rhétoriques. Au début de ce que l’on a pu appeler « l’âge de l’éloquence », le logos – indissociablement raison et discours – s’aide de l’image pour rendre sensibles des vérités que sauront découvrir l’ouïe et la vue réunies dans un même mouvement. La parenté avec le livre d’emblèmes n’est qu’indirecte, mais, là encore, est central le souci de livrer des clés à la compréhension du monde – au prix d’un effort intellectuel qui ne sera pas sans trouver de résonance dans la démarche maçonnique un siècle plus tard.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La diversification des rituels français

Pendant ce temps, en 1778, se réunit à Lyon le convent des Gaules et, en 1782, le convent de Wilhelmsbad, qui devaient donner naissance au régime écossais rectifié d’essence chrétienne, ajoutant aux trois premiers grades la loge de Saint-André (maître écossais) deux « ordres intérieurs » (écuyer novice et chevalier bienveillant de la Cité sainte), suivis d’une classe secrète (profès et grand profès). Les rituels en français furent rédigés par Jean-Baptiste Willermoz, sous l’influence de l’ordre des élus Cohen, Martines de Pasqually et Louis-Claude de Saint-Martin. Ce mélange d’ésotérisme et d’hermétisme devait se retrouver différemment dans le rite de Memphis-Misraïm, qui, au-delà des trois grades du rite français, s’inspira des pratiques occultes de l’Égypte pharaonique dans un système qui cumula jusqu’à quatre-vingt-dix grades, ramenés à trente-trois au Grand Orient de France. Le mythe d’Osiris et la légende du « scribe devenant calame » font partie de cette initiation.

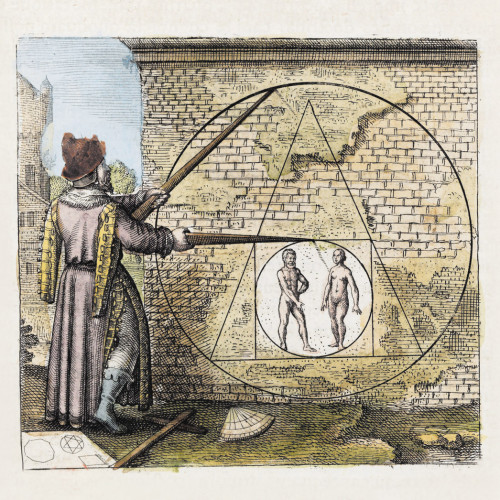

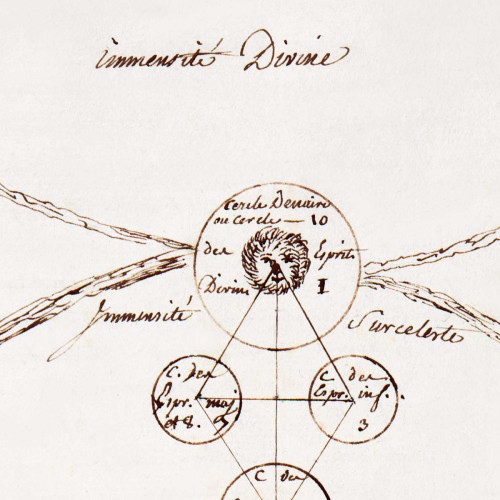

Les hiérarchies secrètes de l’univers Martinès de Pasqually

Le Traité sur la réintégration des Êtres, dans leur première propriété, vertu et puissance spirituelle divine était dévoilé à ceux qui parvenaient au dernier grade de « Réau-Croix » (sic) de l’ordre des Chevaliers maçons élus Coëns de l’univers. Expliquant les épisodes « cachés » de la Bible, il a souvent été considéré comme un « midrash » judéo-chrétien.

La « figure universelle » présente la hiérarchie des êtres intermédiaires entre Dieu et l’homme. Les idées du traité seront reprises dans l’enseignement du rite écossais rectifié codifié autour de 1780 par Jean-Baptiste Willermoz, un disciple de Martinès de Pasqually.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Tablier de maîtresse maçonne du rite d’adoption

Le régulateur portatif du rite d’adoption (1808) précise que les maîtresses peuvent « y faire broder ou dessiner, si l’on veut, l’arche de Noé, l’échelle de Jacob, la tour de Babel, l’Arbre du paradis avec le serpent, et autres sujets relatifs au grade que l’on a passé ». La bavette est ornée des symboles caractéristiques du rite d’adoption : arche de Noé sur le mont Ararat, Arbre de la connaissance du bien et du mal, échelle de Jacob et tour de Babel.

La loge désigne un ensemble de franc-maçons se réunissant régulièrement, les loges ou « ateliers » des trois premiers degrés (apprenti, compagnon et maître) sont appelés « loges symboliques » ou « loges bleues ». Les ateliers ou loges des grades complémentaires ou « supérieurs », appelés « haut grades » dans certains rites portent des titres spécifiques « loges de perfection », « chapitre », « aréopage », « consistoires » … Les loges d’adoption furent créées pour accueillir les épouses des franc-maçons. On appelle « obédiences maçonnique » un ensemble de loges situées géographiquement dans le même État et de sensibilité apparentée. La tenue désigne la réunion rituelle d’une loge ou atelier dans un temple, présidée par le vénérable maître à l’orient, en présence du collège des officiers et des sœurs et frères qui « ornent » les colonnes, assis dans les travées du nord et du sud.

© Musée de la Franc‑maçonnerie

© Musée de la Franc‑maçonnerie

Or, face à la multiplicité de ces hauts grades, un besoin de retour à la maçonnerie opérative d’avant 1717 se fit sentir. Révélation historique ou forgerie, parut en 1908 ce que l’on nomma la « maçonnerie de Stretton », du nom de son « inventeur », Charles Edwin Stretton (1850-1915), dont les rituels furent rédigés sous sa responsabilité par son ami John Yarker (1833-1913). L’origine de ce système appartiendrait au secret de l’ancienne Corporation des maçons liée aux Anciens Devoirs (« Old Charges »). S’y trouve la description de l’organisation interne de ces guildes médiévales et renaissantes, en particulier celle des francs-maçons répartis en deux classes (maçons de l’équerre puis maçons de l’arc), chacune étant divisée en sept degrés. À noter aussi l’existence actuelle d’une franc-maçonnerie opérative régulière d’origine britannique (the Worshipful Society of free masons, roug masons wallers, slaters, paviors, plaisterers and bricklayers) indépendante de la Grande Loge unie d’Angleterre, mais que seul un maître de la Marque instruit du Royal Arch peut aborder.

Provenance

Cet article provient du site Franc-maçonnerie (2016).

Lien permanent

ark:/12148/mm28nxmvx67c