-

Album

AlbumFenêtre sur les trois monothéïsmes

-

Article

ArticleLa naissance des monothéïsmes

-

Article

ArticleFigures fondatrices

-

Album

AlbumLivres et monothéïsmes

-

Article

ArticleLes textes fondateurs

-

Article

ArticleÀ livres ouverts : lire les textes fondateurs

-

Article

ArticleRencontres, heurts et bonheurs…

-

Album

AlbumAux sources du monde

-

Album

AlbumLa représentation

À livres ouverts : lire les textes fondateurs

© Bibliothèque nationale de France

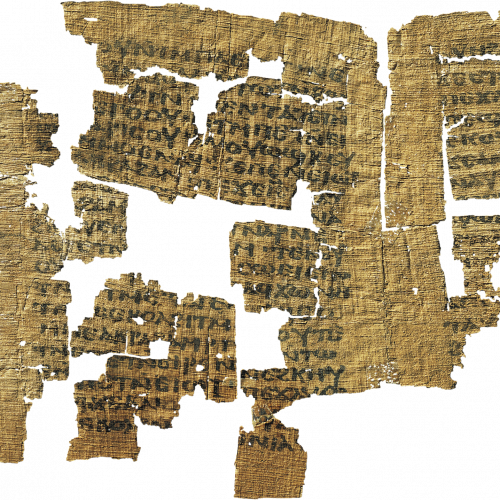

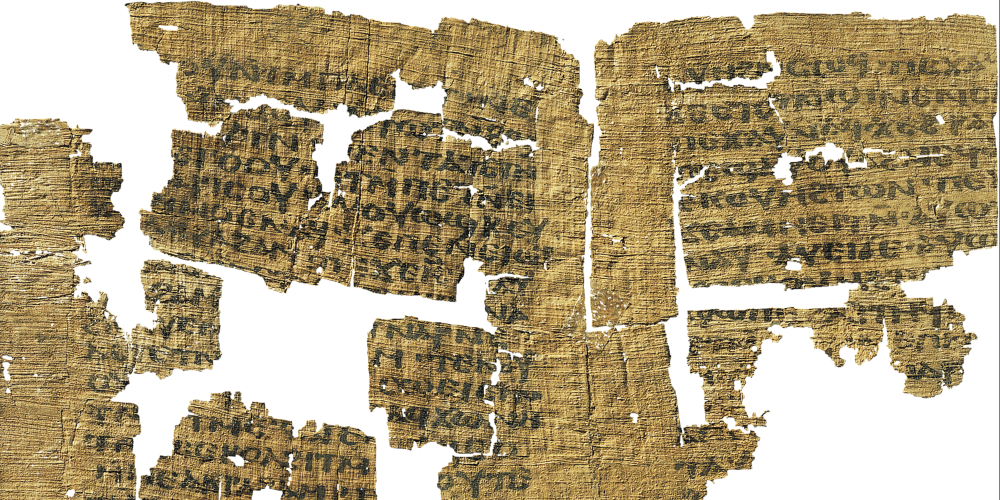

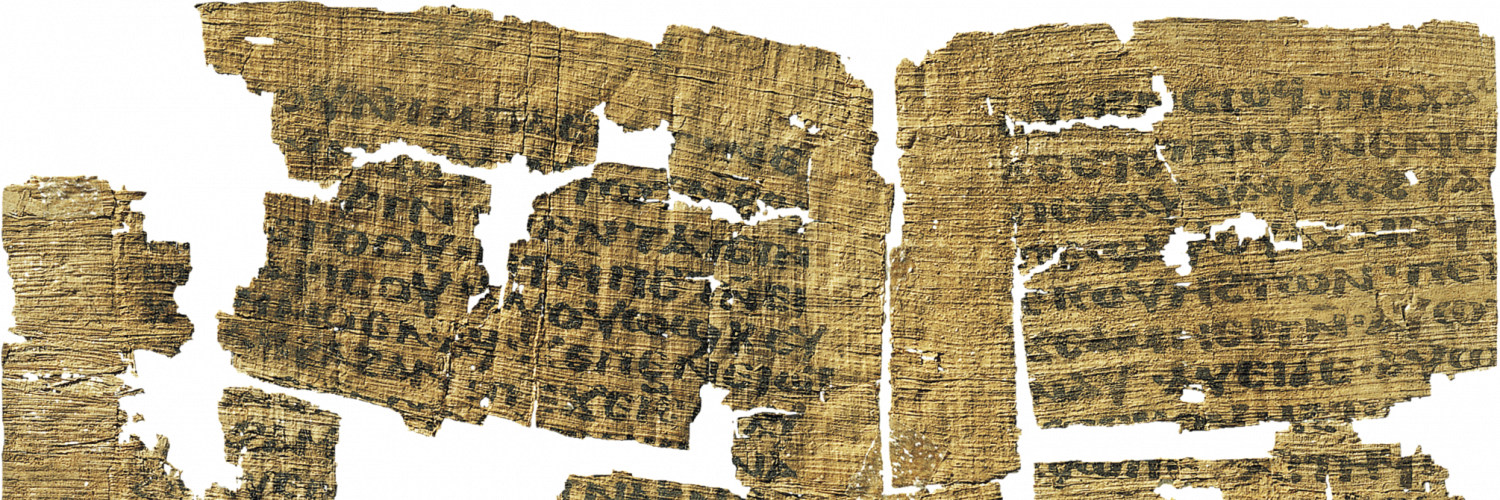

Évangile de saint Jean en copte

Le dialecte copte utilisé dans cet évangile est le sahidique, originaire de Haute-égypte, qui devient prépondérant dès le 4e siècle dans la vallée du Nil.

C’est au début du 2e siècle que les chrétiens adoptent le cahier à pages (le codex), propice à la lecture privée des écrits sacrés. Flexible, léger et solide, le papyrus est le premier support du codex. Cette double page écrite en copte provient d’un gros cahier de cinquante feuillets constitué de vingt-cinq feuilles de papyrus, d’au moins vingt-six centimètres de hauteur par dix-sept de largeur, pliées en deux.

© Bibliothèque nationale de France

Des bouts d’écriture dans toutes les langues et dans tous les états, des fragments, des jarres à manuscrits, des parchemins, des rouleaux, des enluminures, des traces de calames, de plumes, de stylets, des peaux grattées et regrattées : les livres sont d’abord en morceaux, des textes en somme qui ne méritent même pas le nom de livres.

Puis se dessinent des formes, un arrangement des textes, une succession, des divisions ; des différentes versions une seule demeure et l’organisation devient définitive, et se répète ensuite dans des langues, sous des formes et des reliures certes très différentes mais le texte relève désormais d’une orthodoxie soigneusement contrôlée. Des gens d’Église ou de pouvoir sont devenus maîtres des textes. Dorénavant ces Livres sont traités d’une manière si particulière, si soignée, que l’on pressent qu’ils sont infiniment précieux et infiniment vénérés. Sinon, pourquoi auraient-ils été ainsi copiés et recopiés ?

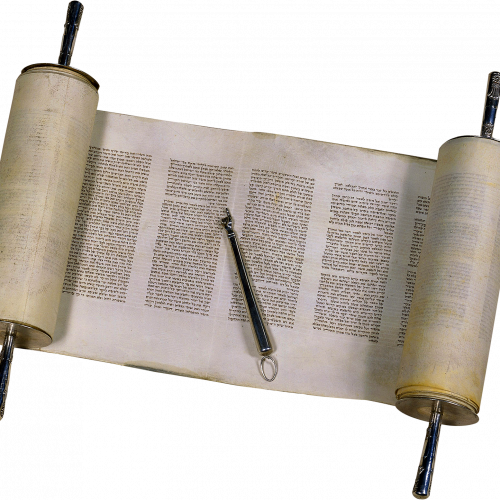

Rouleau de la Torah

Le judaïsme repose sur un enseignement écrit ou Torah écrite, et un enseignement oral ou Torah orale, littéralement « la loi qui est sur la bouche », qui devient le Talmud et le Midrach et certains textes de la Kabbale de l’époque talmudique. La Torah sous ses deux aspects est l’élément central de la vie juive, de la pratique et de l’étude. Ce rouleau de Torah miniature pouvait être rangé dans son étui pour être emporté en voyage.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Jarre à manuscrit et son couvercle

Un berger qui cherchait une bête égarée découvrit en 1947 dans une grotte située à Qumran, sur les bords de la mer Morte, les premiers fragments de manuscrits remontant au 1er siècle de notre ère parmi lesquels figuraient des textes bibliques. Les découvertes qui suivirent permirent d’exhumer dans d’autres grottes des centaines de manuscrits et de fragments, en hébreu et en araméen. Cette jarre est l’une des quatre connues retrouvées intactes qui conservaient les manuscrits sous forme de rouleaux de papyrus ou de cuir enveloppés dans du tissu, à l’abri d’un couvercle scellé avec du bitume. Des fouilles archéologiques ultérieures ont révélé à Qumran les traces d’habitation d’une secte juive, les esséniens, auxquels les manuscrits, selon toute vraisemblance, devaient appartenir.

© Institut catholique, musée Bible et Terre sainte

© Institut catholique, musée Bible et Terre sainte

Des livres qui parlent de tous les livres

Les éléments qui composent ces Livres apparaissent, sur presque deux millénaires, dans certaines communautés du Croissant fertile ; ils se sont d’abord transmis, de génération en génération par voie orale. Ainsi d’une même histoire a-t-on souvent plusieurs versions. Ces textes nous disent donc le passage à l’écriture, l’évolution des formes, du rouleau au codex, puis l’apparition de l’imprimerie. Ils nous disent les langues : voici la traduction de Luther qui fonde la langue allemande, et puis voici les bibles polyglottes. Ils nous disent « la » langue, l’arabe du Coran, la calligraphie sacrée. Ces Livres parlent de tous les livres ; peut-être, comme dans les rêves de Borges, les contiennent-ils tous ?

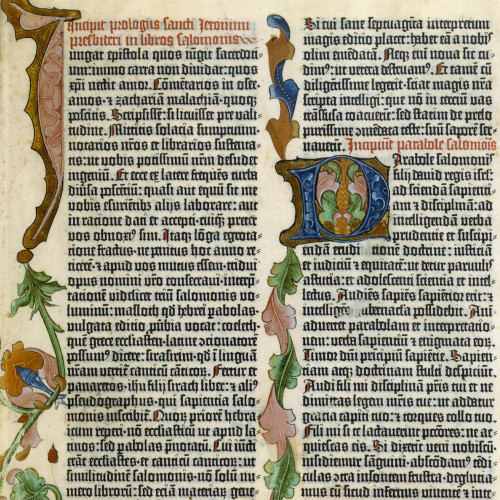

Bible de Gutenberg

Cette première page de la bible à 42 lignes fut imprimée par Gutenberg (avant 1455). Il s’agit de l’un des quatre exemplaires complets sur vélin connus. Les premiers livres imprimés ne peuvent se détacher de la technique des manuscrits et s’ornent de superbes lettrines et rinceaux.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

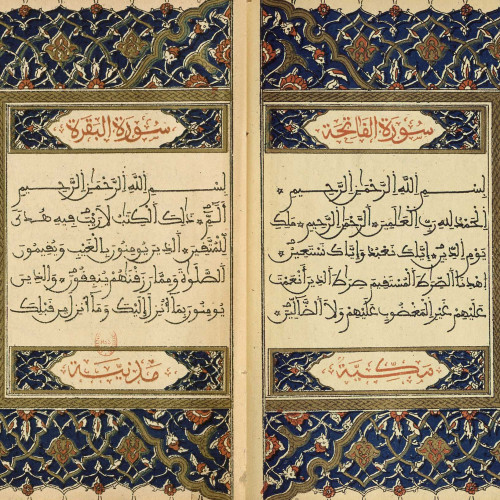

Un coran imprimé imitant les manuscrits

Ce coran lithographié à Alger s’ouvre sur une double page ornementée à l’imitation des manuscrits ottomans. Un léger décalage néanmoins s’est produit lors de l’impression des couleurs, rendant le dessin moins net et faisant naître une nuance différente dans l’une des deux pages.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le bonheur des mots

Et puis vient le deuxième temps du voyage, le temps d’ouvrir les Livres, le temps du bonheur des mots. Racontons Abraham (l’Ibrâhîm coranique) et son invraisemblable obéissance dans la Bible* et dans le Coran. Racontons Moïse (Mûsâ), Joseph (Yûssuf) et ses frères, la somptueuse visite de la reine de Saba à Salomon (Sulaymân). Chantons, récitons, psalmodions, dansons. Ces textes sont faits pour être mis en bouche et en jambes. Laissons se déployer le merveilleux, le symbolique, le sensible. Ne touchons pas encore à l’exégèse, ne nous laissons pas intimider par les redoutables épaisseurs des commentaires accumulés, plongeons, ces livres sont pleins d’histoires d’hommes et de femmes, ils racontent les puissants et les humbles, les rois et les esclaves, des histoires d’amour, de trahison et de mort, des histoires de très grandes douceurs et d’extrêmes violences.

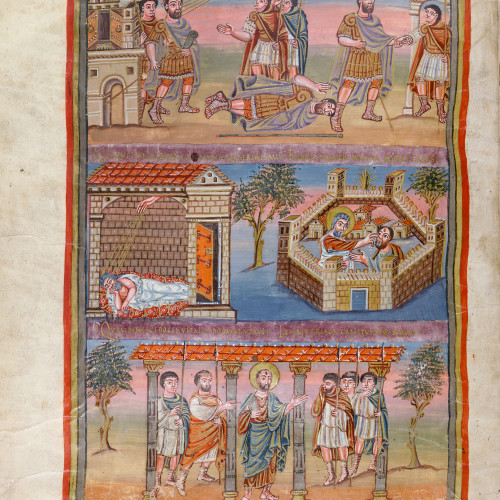

La Nativité

Depuis le 4e siècle en Occident, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus le 25 décembre, jour de la fête romaine du solstice d’hiver, c’est-à-dire le jour où la lumière recommence à croître, choisi par l’église comme symbole du Christ « lumière du monde ». Pour les chrétiens, Jésus est fils de Dieu, né dans le sein de Marie, par l’opération du Saint Esprit. Par la nativité, les chrétiens fêtent le mystère de l’incarnation, qui est l’irruption de Dieu dans l’histoire des hommes.

Selon la tradition, la naissance miraculeuse de Jésus est annoncé dans l’Ancien Testament par le prophète Isaïe. Seul l’évangéliste Luc donne un récit complet de la nativité, enrichi au fil des siècles par des légendes héritées des évangiles apocryphes (comme l’âne et le bouf ou le nom des rois-mages).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La Vie de David

La vie mouvementée de David, grand roi biblique auquel aiment à s’identifier les souverains médiévaux, fait l’objet d’une page d’une originalité exceptionnelle. Toutes les techniques majeures de la bande dessinée sont présentes : sortie d’image (le géant Goliath), transitions d’une case à l’autre, effets cinétiques (3e case en haut, à droite), instantanés, modules différents des cases indiquant le rythme plus ou moins soutenu de l’action, etc.

Les antécédents de la bande dessinée foisonnent dans l’enluminure médiévale entre le 11e siècle et le 15e siècle avant de disparaître au 16e siècle. Le goût pour la narration figurative est alors éradiqué par la naissance de l’imprimerie qui restreint et simplifie l’illustration dans les livres, et par l’intérêt croissant pour l’image unique, le tableau, qui s’impose en France durant le 15e siècle.

Au cours de cette longue histoire, la bible d’Étienne Harding apparaît comme l’une des premières œuvres à employer la technique narrative du récit en séquences d’images organisées en cases successives. Conservé à la bibliothèque municipale de Dijon, le manuscrit de la bible d’Étienne Harding date des toutes premières années du 12e siècle. Il s’adresse à un lettré, l’abbé de Cîteaux, connaissant la Bible et le latin. L’ouvrage comporte de nombreuses lettrines enluminées mais une seule page de récit découpé.

© Bibliothèque municipale de Dijon, mss 14 f. 13, photographe E. Juvin

© Bibliothèque municipale de Dijon, mss 14 f. 13, photographe E. Juvin

Ils disent des prodiges : la manne descend du ciel pour nourrir les affamés du désert, l’eau se change en vin à Cana. Ces Livres qui se répondent et dialoguent à travers les siècles, du Pentateuque aux Évangiles, des Évangiles au Coran, disent le monde comme le disent les poètes : « Le jour où les hommes seront dispersés comme des papillons / Où les montagnes voleront comme des morceaux de laine teinte » (Coran, CI, 3).

Ces Livres donnent aussi la parole à Dieu : « Me voici venant vers toi dans le nuage de la nuée pour que le peuple entende que je parle avec toi » dit Yahwé à Moïse (Exode, XIX, 9).

Dieu dans l’histoire

Ces Livres disent donc l’invention de Dieu, du Dieu unique, ils racontent cette incroyable aventure des corps à corps des hommes avec Dieu, comme la nuit de lutte de Jacob avec l’ange. Un Dieu parfois jaloux, parfois cruel – ces Livres sont remplis d’anathèmes et de malédictions –, un Dieu parfois tendre et compatissant – ces Livres sont remplis de bénédictions et de pardons. Faut-il y lire Dieu comme une histoire ? Mais le nom même de Dieu, YHWH, est imprononçable. On approche le sens : Dieu révélé ? Dieu à l’image des hommes ? Ces Livres disent-ils l’irruption de Dieu dans l’histoire ou l’histoire de l’invention du Dieu unique par les hommes ?

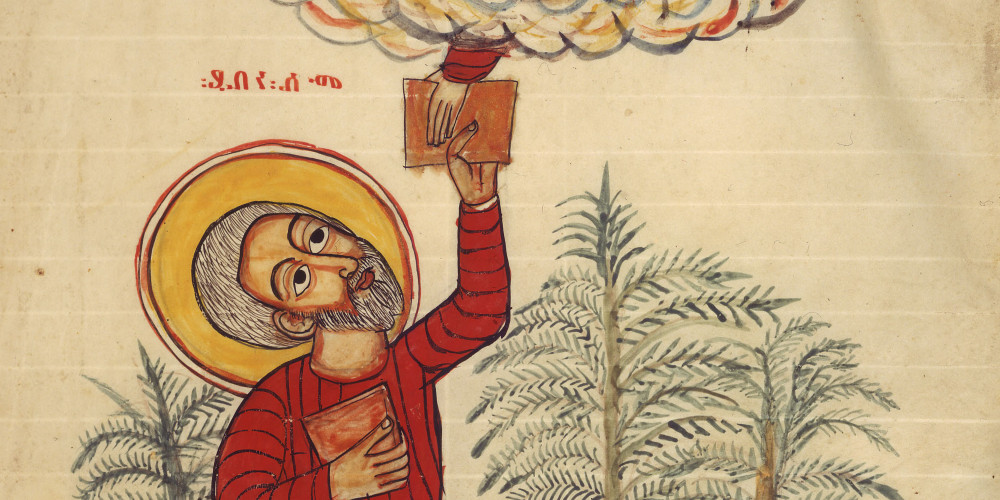

Moïse reçoit les Tables de la Loi de la main de Dieu

© Bildarchiv ÖNB

© Bildarchiv ÖNB

Des Livres sous le regard de l’historien

Puis vient le troisième temps du voyage, celui de la distance critique. Les textes de ces Livres ont été imaginés, racontés, puis rassemblés et écrits par des hommes à un moment donné. Ils nécessitent une critique textuelle, il faut tenter de les dater, mettre en ordre la généalogie des manuscrits. Ils contiennent des morceaux d’histoire, des faits que d’autres sources nous permettent d’attester, ils mentionnent des personnages dont l’existence est historique : « En ce temps Xerxès règne sur cent vingt-sept provinces de l’Inde à l’Éthiopie », ainsi commence le Livre d’Esther. Ils évoquent des lieux réels, le désert, le Nil, la mer Rouge, le Temple de Jérusalem, Médine et La Mecque. Mais ce ne sont pas des livres d’histoire, ce ne sont pas des livres de géographie. Sur ce point il faut insister : ces Livres mêlent étroitement la transcription du réel et une approche symbolique. Parfois ils disent rationnellement le monde, parfois ils le reconstruisent dans l’imaginaire. Ils regroupent des fragments de diverses origines, que les spécialistes savent dater, ils ont été volontairement rassemblés, et rassemblés à un moment donné, pour faire corps, pour faire corps de doctrine.

Prise de Jérusalem par Nabuchodonosor

En 604 av. J.-C., Nabuchodonosor, roi de Babylone, prend par trahison Jérusalem. Il fait incendier le Temple et tuer Joachim, roi de Juda, avec toute la fleur de la jeunesse de la ville.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Mahomet, David et Salomon

Six passages évoquent David (Dâwûd) dans le Coran. Plus prolixes, les Histoires de prophètes racontent sa geste en s’inspirant de la tradition juive. Commençant sa mission prophétique en tuant le géant Goliath, il apparaît dans quelques épisodes avec son fils Salomon, plus célèbre que lui. Sa légitimité de prophète fit néanmoins débat car ses amours avec Bethsabée, une femme mariée et le meurtre de son époux s’opposaient à ce statut. Contrairement au David biblique, il n’est pas l’ancêtre du Messie.

Dans le voyage nocturne qui le conduit à travers les sept cieux jusqu’au trône divin, Muhammad rencontre chacun des prophètes qui l’a précédé. On le voit ici en compagnie de David et de Salomon.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’historien doit donc expliquer et contextualiser non seulement la signification de chaque fragment mais aussi la cohérence et le sens de l’ensemble. Il doit aussi suivre pas à pas les lectures des générations de clercs et d’exégètes : pour eux, en effet, les Livres sont révélés, ils énoncent donc la Loi, ils disent la Vérité dans son infaillible éternité, mais tous les clercs et tous les exégètes n’ont pas la même idée de la Loi et de la Vérité et tout au long des siècles on s’est étripé sur l’interprétation des Livres. Ces textes relèvent donc à la fois de l’histoire et de la croyance, mais aussi de l’art et de la mémoire. Enfin, pour l’historien comme pour le croyant, ces Livres disent encore autre chose : ils sont le fondement de constructions théologiques, ils sont la source des rites et des fêtes, ils sont le réservoir infini des prières des croyants. L’explication de ces Livres permet donc de comprendre toutes les manifestations du religieux, les cérémonies y trouvent leur source.

Un patrimoine de l’humanité

« Je m’en vais verser de l’eau sur l’assoiffé, des fleuves entiers sur la terre sèche » (Isaïe, XLI, 18)

« Et si tu as soif, dit Booz à Ruth, tu iras boire de l’eau que mes serviteurs ont puisée » (Ruth, II, 9)

Le voyage se termine auprès du puits, nous revenons à la source. Là, ces Livres n’appartiennent plus à personne, aucun rabbin, aucun prêtre, aucun imam ne peut s’en approprier l’interprétation exclusive. Certes, pour certains ils représentent l’immuable, mais ils vivent, et cette vie débordante leur permet d’échapper à tous les fondamentalismes. Ils contiennent tant de scènes primitives et fondatrices, aux origines mêmes de notre humanité, qu’elles ont été transcrites et retranscrites, copiées et interprétées : elles vivent sur les scènes des théâtres, elles animent les marbres et la peinture, elles sont le souffle de la musique.

Genèse I, 1 : Bereshit

La Torah est pour le judaïsme d'origine divine et révélé. C'est un code social, moral et religieux faisant écho aux textes juridiques existant au Moyen Orient ancien : la bibliothèque de Ras-Shamra (Ougarit) et le code d'Hammourabi. Cependant, la Torah n'est pas uniquement un texte juridique. Elle contient également des récits : la création du monde, la naissance de l'Homme, le déluge, l'histoire de Joseph, la sortie d'égypte, etc.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

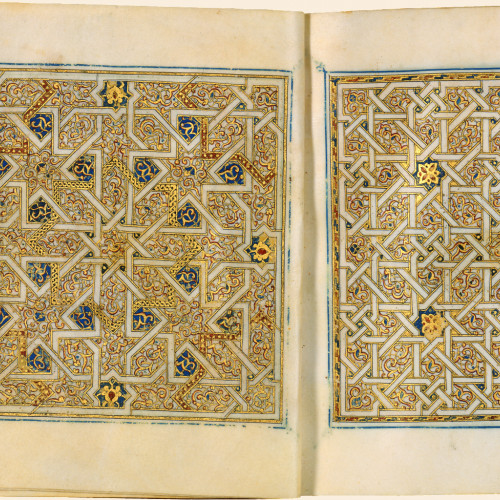

Variations à partir du motif central étoilé

Copié sur parchemin dans un format presque carré, ce coran illustre magnifiquement l’art du livre en Occident musulman au XIVe siècle. La double « page tapis » finale montre deux compositions de même structure mais pourtant dissemblables. Dans chacune d’entre elles, le décor, à dominante or, s’organise autour d’une étoile dont les huit branches sont prolongées par un filet blanc en réserve. Mais tandis que sur la page de droite, les lignes rayonnantes forment un tressage serré où se dessinent de nouveaux centres rehaussés de bleu, la page de gauche, en mettant en valeur d’autres axes, propose un quadrillage différent : soulignée d’une tresse rouge, une nouvelle étoile apparaît, plus grande que la première, qui suggère une autre lecture des figures géométriques. Des arabesques or tapissent le fond de chaque figure, et deux vignettes à motifs végétaux encadrent les bords externes de l’enluminure.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Autour de ces Livres on a construit des synagogues, des cathédrales, des mosquées. C’est le plus fécond des patrimoines de l’humanité qui résiste à tous les commentaires comme à une trop exclusive patrimonialisation : ils inspirent toujours le Bédouin du désert qui prie tourné vers La Mecque. La Parole est présente au mémorial de la Shoah : des rouleaux de parchemins relatent les souffrances des camps d’extermination et sur le mur c’est le Livre qui redouble la mémoire : « Regardez et voyez s’il est douleur pareille à ma douleur. Jeunes et vieux, nos fils et nos filles fauchés par le glaive » (Lamentations, II, 21).

Mille lectures

Il faut tenir en gerbe les mille et une lectures : historique, rationnelle, poétique, symbolique, religieuse, mystique, communautaire. Les Livres ouverts introduisent le dialogue entre l’homme et son au-delà – que cet au-delà soit une transcendance de l’ordre du sacré ou une intériorité sans référence au divin. Il y a une manière laïque de comprendre l’injonction du Coran (Coran, III, 63) : « Ô vous qui avez reçu les Écritures ! Pourquoi ne croyez-vous pas aux signes du Seigneur quand vous en avez été témoin ? »

Évangile de saint Jean en copte

Le dialecte copte utilisé dans cet évangile est le sahidique, originaire de Haute-égypte, qui devient prépondérant dès le 4e siècle dans la vallée du Nil.

C’est au début du 2e siècle que les chrétiens adoptent le cahier à pages (le codex), propice à la lecture privée des écrits sacrés. Flexible, léger et solide, le papyrus est le premier support du codex. Cette double page écrite en copte provient d’un gros cahier de cinquante feuillets constitué de vingt-cinq feuilles de papyrus, d’au moins vingt-six centimètres de hauteur par dix-sept de largeur, pliées en deux.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmt50jrxt32b