Les écrivains et la Révolution

Les principaux acteurs de la Révolution ont produit des œuvres littéraires : des poèmes pour Robespierre et Saint-Just, un drame pour Couthon, des pensées philosophiques ou des mémoires pour beaucoup d’autres, hommes et femmes. Pour Michelet, tous sont « préoccupés du style, autant que des affaires, ils ont écrit la nuit, le jour, vivant, mourant ; dans les plus terribles crises et presque sous le couteau […]. Vrais fils du 18e siècle, du siècle éminemment littéraire, ils gardèrent ce caractère dans les tragédies d’un autre âge ». Mais chez ces jeunes individus, c’est finalement l’intérêt pour la chose publique – fût-il aveugle ou dicté par l’ambition – qui l’emporte sur le goût des lettres, à travers des joutes oratoires et des discours, contribuant à leur renommée et à l'avènement d’une société nouvelle.

Assemblée extraordinaire

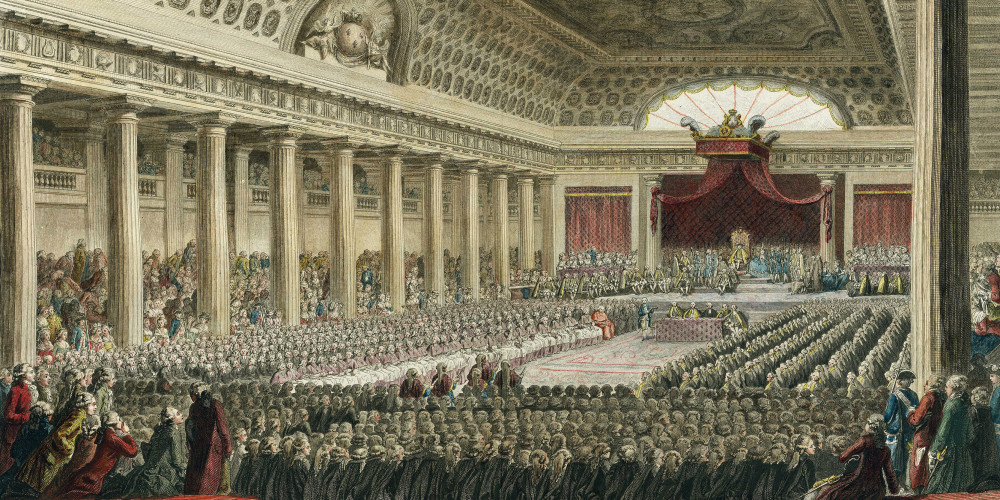

Sous l’Ancien Régime, les États généraux sont des assemblées extraordinaires qui réunissent des représentants de toutes les provinces appartenant aux trois ordres de la société : clergé, noblesse et tiers état. Ils sont convoqués par le roi pour traiter d’une crise politique, d’une guerre, d’une question militaire ou fiscale.

Face à une situation politique et financière catastrophique, Louis XVI se voit contraint de convoquer les États généraux, qui n’avaient pas été réunis depuis 1614. Eux seuls peuvent décider la levée de nouveaux impôts et engager la réforme du pays. Leur ouverture à Versailles, le 5 mai 1789, marque le début de la Révolution française. Plus de 1 100 députés se massent dans la salle à colonnes spécialement construite pour l’occasion. Le roi, entouré de la reine et des princes du sang, trône au fond sous un dais majestueux. Il ouvre la séance par un discours sans ambition. Suit un appel à la levée d’impôts sans volonté de réformes. Mécontents et conscients des attentes du pays, les députés du tiers état prennent les choses en main et donnent naissance, le 12 juin, avec quelques représentants du clergé, à la première Assemblée nationale.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

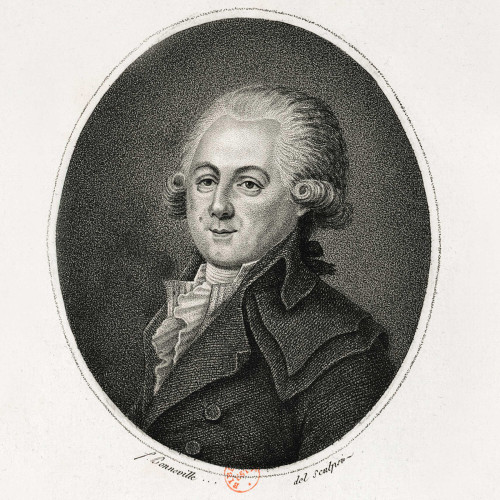

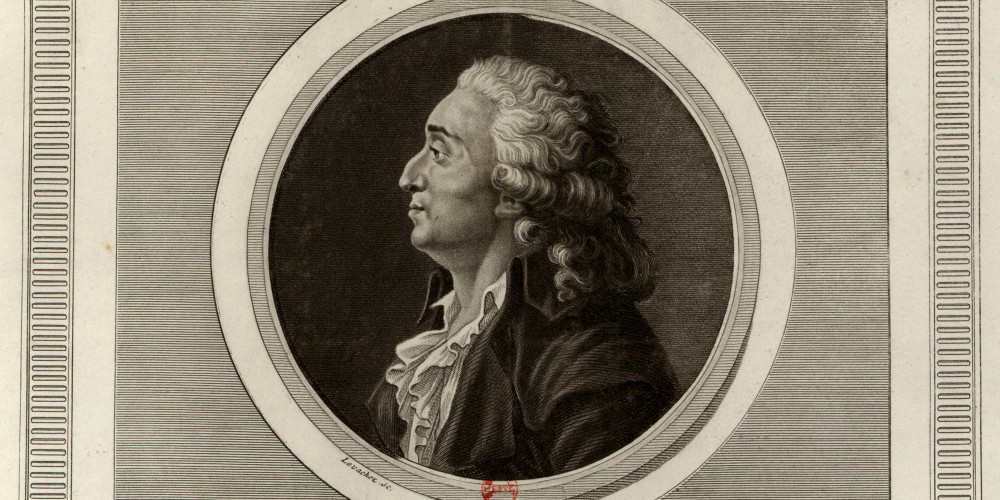

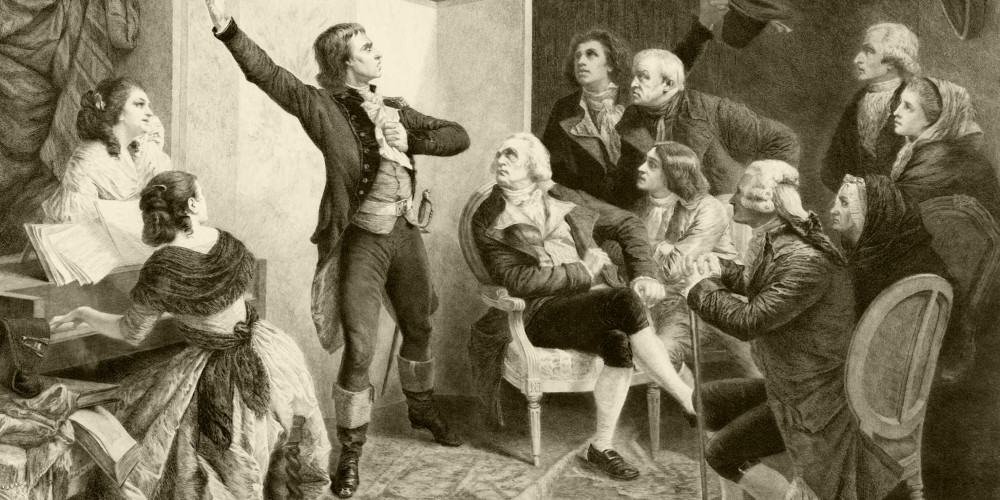

Mirabeau, l’orateur du peuple

Révolutionnaire français, écrivain, franc-maçon et homme politique, Mirabeau (1749-1791) est surnommé « l’Orateur du peuple » et « la Torche de Provence ». Fougueux dès sa jeunesse, il est emprisonné à Vincennes de 1777 à 1780 pour l’enlèvement de Sophie de Monnier. Il écrit alors des Lettres à Sophie (1792) et un Essai sur les lettres de cachet et les prisons d’État (1782). À la veille de la Révolution, rejeté par la noblesse, il est élu député aux États généraux par le tiers état d’Aix. Son éloquence en fait un symbole de l’époque. Il s’impose aussi par son intelligence et frappe par sa laideur impressionnante. Le 23 juin 1789, au nom de ses collègues refusant d’obéir au roi, il prononce des mots encore célèbres : « Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n’en sortirons que par la force des baïonnettes. » Mirabeau contribue à la nationalisation des biens du clergé. Voulant une monarchie constitutionnelle, il entre secrètement au service de Louis XVI en mai 1790. Sa mort soudaine, le 2 avril 1791, est jour de deuil national. Alors inhumé au Panthéon, il en est retiré en 1792, l’« armoire de fer » du roi ayant révélé ses services. Cette gravure représente Mirabeau arrivant aux champs Élysées, où l’accueillent, entre autres, Montesquieu, Voltaire et Rousseau.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Jacques-Louis David, peintre et député

Le peintre français Jacques-Louis David est considéré comme le chef de file de l’école néoclassique, en rupture avec le style libertin de la peinture rococo. Il revendique le classicisme de Nicolas Poussin et cherche, selon sa propre formule, à « régénérer les arts en développant une peinture que les classiques grecs et romains auraient sans hésiter pu prendre pour la leur ». Le Serment des Horaces (1784) fait sa réputation. Sous la Révolution, il devient député à la Convention et suggère à ses amis jacobins de lancer une souscription pour réaliser un tableau figurant le serment du Jeu de paume, événement fondateur de la Révolution française. Mais son engagement politique l’accapare et son projet n’est encore qu’une esquisse en 1793, alors que le contexte a beaucoup évolué : nombre des députés de l’Assemblée sont identifiés comme ennemis du Comité de salut public. Le peintre laisse alors la toile inachevée. À la chute de Robespierre, David est emprisonné. Revenant à son activité artistique, il admire Bonaparte et réalisera pour l’Empereur sa plus grande composition, Le Sacre de Napoléon. Sous la Restauration, il devra s’exiler à Bruxelles jusqu’à sa mort, en 1825.

Mots-clés

© Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Sieyès, le rédacteur du « serment »

Sieyès (1748-1836), ordonné prêtre, se retrouve grand vicaire de Chartres en 1787. Ouvert aux idées nouvelles, il publie en 1789 une brochure intitulée Qu’est-ce que le tiers état ? qui le rend vite célèbre. Il est élu pour représenter le tiers état à Paris ; c’est à son initiative que les députés des États généraux se constituent en « Assemblée nationale ». Il rédige le texte du serment du Jeu de paume, prononcé le 20 juin 1789. Mais son influence s’efface ensuite : ses projets constitutionnels, en 1791, 1795 et 1799, sont jugés trop compliqués. Monarchiste constitutionnel sous la Convention, il vote pourtant la mort de Louis XVI. Quittant l’habit, il reste dans l’ombre durant la Terreur, qualifié par Robespierre de « taupe de la Révolution ». Député sous le Directoire, il fomente avec Bonaparte le coup d’État du 18 Brumaire. Devenu consul provisoire, il participe à la Constitution de l’an VIII. Mais Bonaparte juge le texte inapplicable, et Sieyès est remplacé par Cambacérès. Alors nommé sénateur (1800), puis membre de l’Académie française (1803), Sieyès ne joue plus aucun rôle. Proscrit comme régicide lors de la seconde Restauration, il s’exile à Bruxelles.

Bibliothèque nationale de France

La Bastille, symbole d’une royauté arbitraire

La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, est un épisode central de la Révolution française. Dès le 4 mai 1789, avec la convocation des États généraux, le tiers état revendique une Constitution qui limiterait les pouvoirs du roi, préciserait les droits du peuple et viserait à l’abolition des privilèges du clergé et de la noblesse. Les cahiers de doléances sont étudiés, mais, en juin, le mouvement s’intensifie avec la proclamation d’une Assemblée nationale et le serment du Jeu de paume. La révolte gronde chaque jour davantage, tant l’inégalité se creuse entre la France misérable et les puissants. La prise de la Bastille est un symbole du basculement : cette forteresse royale, prison et arsenal, est gardée par une centaine d’hommes. Que les émeutiers parviennent à sa reddition témoigne de l’effondrement du roi. La prison est, depuis 1770, régulièrement associée à l’arbitraire du royaume. L’information de la prise de la Bastille se répand en France et en Europe. La nuit du 4 août 1789 marquera l’abolition des privilèges et le 26 août sera édictée la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, texte fondateur d’une société nouvelle.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Saint-Just, l’archange de la guillotine

Homme politique de la Révolution, Saint-Just (1767-1794) est l’un des plus jeunes élus à la Convention nationale. D’une éloquence remarquée, il se distingue par l’intransigeance de ses principes, prônant l’égalité et la vertu. Il mène également de nombreuses missions avec succès : redressant la situation de l’armée du Rhin, il participera à la victoire des armées républicaines à Fleurus. Combattant politiquement les Girondins, les Hébertistes puis les Indulgents, il fait voter la confiscation des biens des ennemis de la République au profit des patriotes pauvres. Il est notamment l’inspirateur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Saint-Just expose ses réflexions dans un texte majeur sur la Révolution française : L’Esprit de la Révolution et de la Constitution de France, rédigé en 1790 et publié en juin 1791. Son esprit est fortement marqué par Montesquieu et Rousseau. Membre des Montagnards, il offre un soutien indéfectible à Robespierre qui le fera associer à la chute du 9 thermidor de l’an II. Il sera guillotiné le 10, soit le 28 juillet 1794.

Mots-clés

© Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, CC0

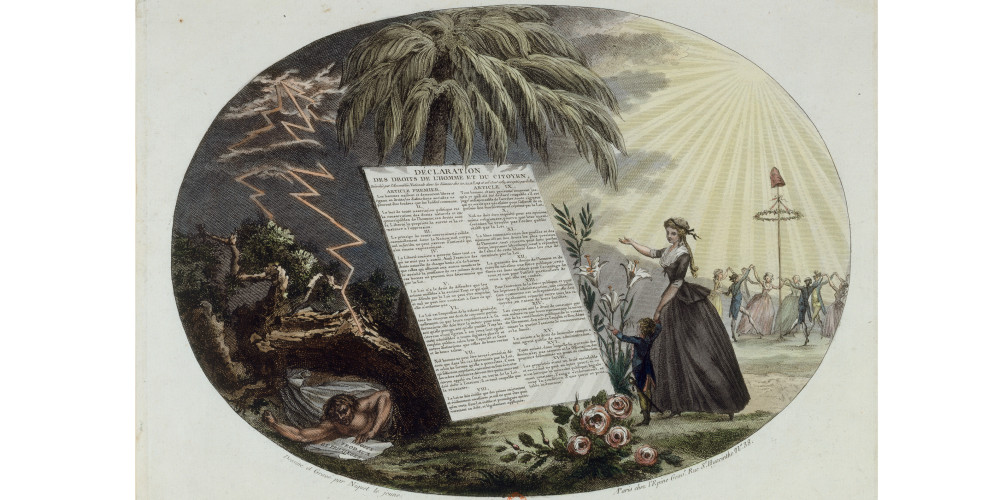

Un texte fondateur

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est adoptée en août 1789 par l’Assemblée nationale. Ce texte fondateur affirme que tous les individus disposent de droits, et pose les bases de la République et de la démocratie. Ses rédacteurs s’inspirent en partie de la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776). « Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », affirme l’article I. Le texte présente ensuite les grands principes s’appliquant aux individus, aux citoyens ou à la Nation tout entière : l’égalité des droits entre les citoyens, la reconnaissance des libertés de chacun (liberté d’aller et venir, liberté de pensée, liberté d’expression, etc.), la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), le droit à la propriété etc. Une semaine de débats suffit à rédiger ce code universel qui en inspirera beaucoup d’autres. Dès 1791, Olympe de Gouges adresse à la reine une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne visant à donner aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes. En 1948, La Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée par les Nations unies. En 1989, elles adoptent la Convention internationale des droits de l’enfant.

Mots-clés

Blbliothèque nationale de France

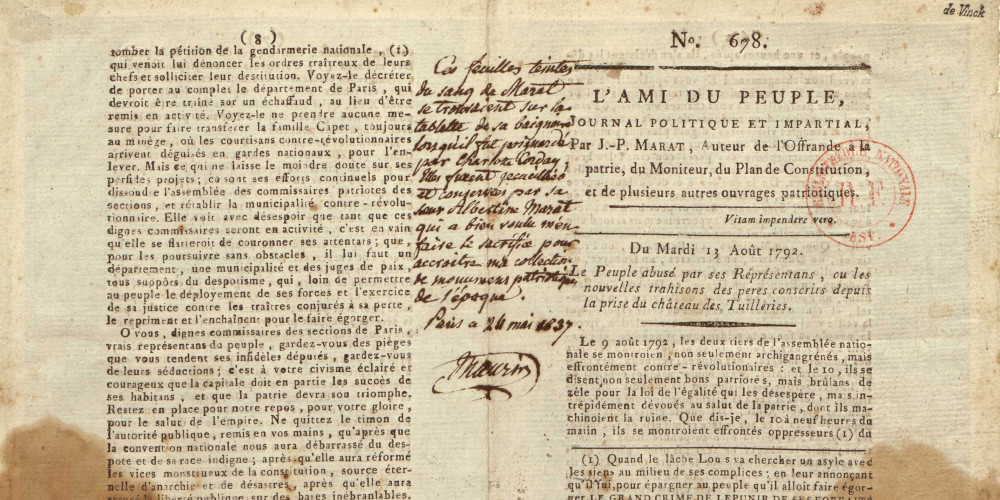

Marat, l’ami du peuple

Médecin, physicien, journaliste et homme politique, Marat est député montagnard à la Convention. Il publie le premier numéro de L’Ami du peuple en septembre 1789. Cette publication est entièrement rédigée par Marat et verra plus de 600 numéros de 1789 à 1792. Ses tirages sont irréguliers mais peuvent dépasser les 5 000 exemplaires. L’Ami du peuple se fait l’écho des convictions de son rédacteur : fermement opposé à l’esclavage, il défend aussi l’exécution des prisonniers royalistes après la journée d’insurrection du 10 août 1792. Cette position lui vaudra d’être considéré comme l’un des instigateurs des massacres de septembre 1792. Il finira assassiné par Charlotte Corday, ce qui permit d’en faire un martyr de la Révolution et d’installer pendant quelques mois ses restes au Panthéon. L’événement donnera naissance à une riche iconographie (notamment le célèbre tableau de David figurant le révolutionnaire assassiné dans son bain) ; une autre représentation saisissante est cet exemplaire de L’Ami du peuple, taché du sang même de son auteur.

© Bibliothèque nationale de France

Condorcet, le chantre du progrès

Condorcet est député à la Convention pendant la Révolution. Il se bat pour l’égalité et l’universalité, la diffusion des Lumières et la liberté de l’individu. « Le but de l’instruction n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger. »

Plus homme de science et philosophe qu’écrivain, Condorcet fait paraître un feuillet hebdomadaire, à partir de 1790, avec le jésuite Cerutti, La Feuille villageoise, pour propager largement les idées révolutionnaires auprès du monde paysan. Élu à la Législative, il approfondit en pratique ses théories politiques, rassemblées à la fin de sa vie dans l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. Cet ouvrage éclaire la notion de « perfectibilité indéfinie de l’esprit humain ». Découpé en dix « époques », il se termine par l’évocation de « nos espérances sur l’état à venir de l’espèce humaine », qui « peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l’inégalité entre les nations ; les progrès de l’égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l’homme ». L’Esquisse de Condorcet est la formulation d’une « idéologie du progrès ». Il influence les œuvres de Saint-Simon et d’Auguste Comte. Mis en disgrâce par la Convention nationale, qui vote sa condamnation à mort, Condorcet est trouvé mort dans sa cellule en 1793 peu après son incarcération.

Bibliothèque nationale de France

Mme Roland, la salonnière jacobine

Manon naît dans un milieu d’artisans parisiens aisés et reçoit l’éducation bourgeoise des Lumières. Elle découvre Plutarque et lit La Nouvelle Héloïse. Sa culture mondaine la coupe des milieux populaires, mais son milieu social lui barre l’accès aux élites nobiliaires. Elle se cherche un égal, avec qui prolonger son appétit intellectuel : ainsi, elle épouse, en 1780, Jean-Marie Roland, inspecteur des manufactures, de vingt ans son aîné. Le couple vit dans le Beaujolais lorsque la Révolution éclate. C’est en 1791 qu’il s’établit à Paris. Mme Roland ouvre un salon, largement fréquenté. Elle aide aussi son mari dans sa nouvelle activité politique : aux jacobins, puis au ministère de l’Intérieur. Son implication directe lui vaut d’être arrêtée le 31 mai 1793, lorsque les sections parisiennes envahissent la Convention pour obtenir la tête des députés girondins. C’est en prison qu’elle rédige ses mémoires, sur des cahiers transmis clandestinement aux amis qui la visitent encore. Mme Roland sera guillotinée le 8 novembre 1793 après un procès expéditif.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Olympe de Gouges, femme et citoyenne

Provinciale arrivée à Paris vers vingt ans, Marie Gouze prend un nom de scène : Olympe de Gouges. Elle fréquente les cercles d’écrivains et d’intellectuels proches du duc d’Orléans. S’illustrant d’abord par des pièces de théâtre et des romans à la mode, dès 1785, elle publie pour le Théâtre-Français une violente dénonciation de l’esclavage. En 1788, elle réitère avec ses Réflexions sur les hommes nègres, se rangeant ainsi dans le camp des abolitionnistes au sein de la Société des Amis des Noirs. En 1786, elle dénonce le mariage forcé des filles et plaide pour l’émancipation féminine, brodant sur le thème du Mariage de Figaro. À partir de 1789, Olympe de Gouges multiplie les brochures pour réclamer d’abord l’égalité des droits entre tous les citoyens sans distinction de sexe, de couleur ou de revenu. Elle plaide aussi pour le divorce, droit accordé dès le 20 septembre 1792. Elle va même plus loin en parodiant la bienséante Déclaration des droits de l’homme, sous l’intitulé Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, texte dédicacé à Marie-Antoinette, où l’on peut lire : « La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. » Souhaitant une monarchie constitutionnelle à l’anglaise, elle milite au Club des jacobins sous la Convention et dénonce la peine de mort. Contre la Terreur, elle est arrêtée sur ordre de Robespierre et guillotinée le 3 novembre 1793.

Bibliothèque nationale de France

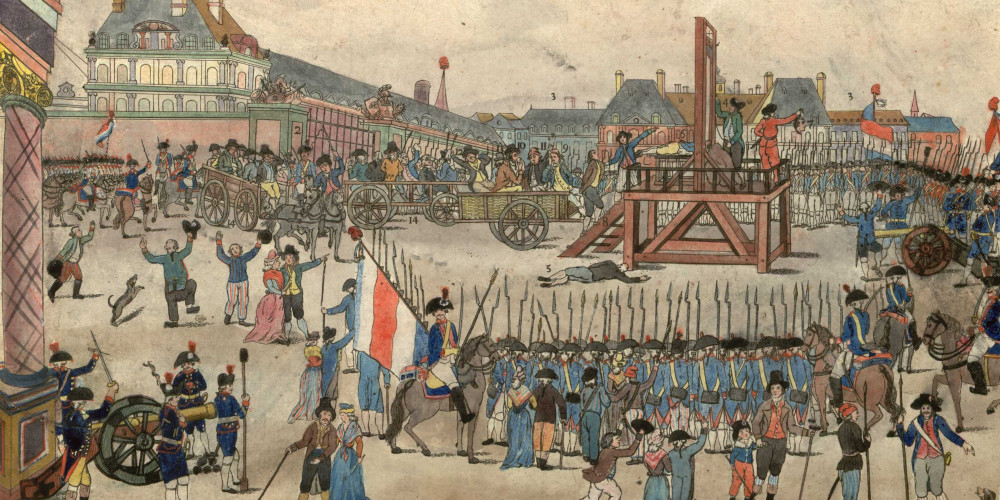

La Terreur

Face aux difficultés intérieures et extérieures, un Comité de salut public est créé au sein de la Convention (avril 1793). D’abord dominé par Danton, le comité subit la rivalité des courants – girondins, montagnards, enragés, indulgents –, tandis que des insurrections royalistes s’étendent en province, notamment en Vendée. Robespierre prend le pouvoir et instaure un régime de terreur par le recours massif à la guillotine. Une conspiration contre lui s’organise. Il est arrêté le 9 thermidor (27 juillet) 1794 avec d’autres membres, dont Saint-Just, pour les excès de la Terreur. Robespierre aurait alors prononcé la fameuse phrase : « La République est morte ; les brigands triomphent. » Au terme d’une nuit de violence, Robespierre est finalement renversé. Le régime de la Terreur s’achève enfin, après que soixante-quinze membres de la Commune de Paris ont été guillotinés.

Bibliothèque nationale de France

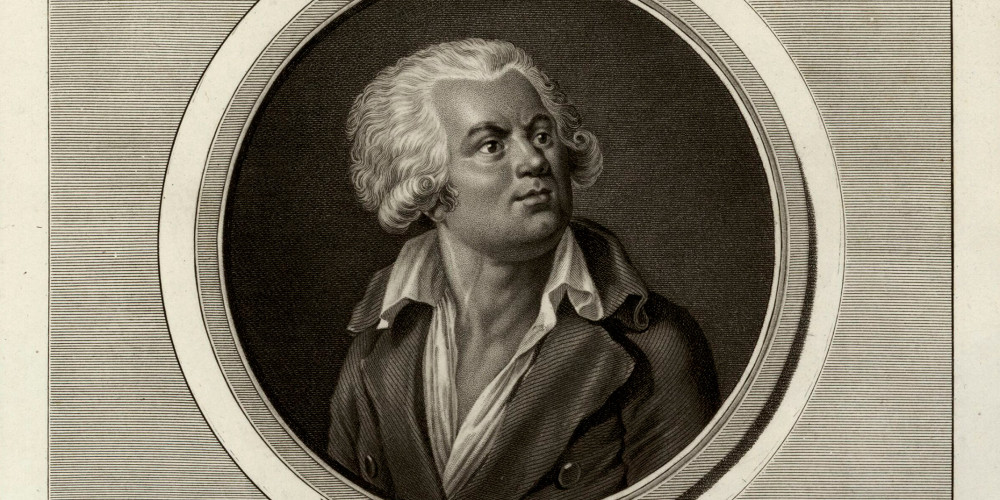

Danton, l’orateur prodigieux

Avocat et homme politique, Danton est une figure majeure de la Révolution française, un orateur prodigieux. Le jour de la mort de Louis XVI, dans son discours du 21 janvier 1793, évoquant au départ la mort d’un ami assassiné la veille, Danton s’élève aux préoccupations nationales : il prêche la cohésion et s’efforce de montrer que le véritable ennemi du peuple se trouve du côté des tyrannies d’Europe, qu’il faut anéantir. Danton appelle à un esprit de compréhension réciproque entre les diverses tendances révolutionnaires : « Citoyens, prenez les rênes d’une grande nation, élevez-vous à sa hauteur, organisez le ministère, qu’il soit immédiatement nommé par le peuple. » Ses discours ont la clarté et la justesse d’expression des plus nobles traités philosophiques. Danton est une âme double : à la fois enthousiaste et parfaitement lucide. Véritable idole du peuple, il est victime des attaques du Tribunal révolutionnaire, qui s’emploie à le déshonorer, l’accusant d’avoir puisé dans les caisses, ce qui reste non prouvé. Sa mort marque la fin de la Révolution, car elle implique celle de Robespierre, brisant ainsi définitivement l’allant collectif du peuple.

Bibliothèque nationale de France

Robespierre, « l’Incorruptible »

Homme de lettres et auteur de poèmes, Robespierre choisit la politique. Élu député du tiers état pour les États généraux de 1789, il devient un pilier de la « démocratie » à l’Assemblée constituante : il soutient l’abolition de l’esclavage et de la peine de mort, un droit de vote étendu, le suffrage universel et l’égalité des droits. Il veut aussi réglementer la Bourse. Son intransigeance lui vaut d’être surnommé « l’Incorruptible ». Jacobin dès l’origine, il est le tribun majeur du club révolutionnaire. Contre la guerre à l’Autriche en 1792, il fait face à La Fayette et soutient la chute de la royauté. Membre de la Commune de Paris, élu à la Convention nationale, il siège sur les bancs de la Montagne et s’oppose à la Gironde. Après les journées du printemps 1793, il entre au Comité de salut public et contribue à instaurer la Terreur. Au printemps 1794, il fait voter un décret par lequel « le peuple français reconnaît l’existence de l’Être suprême », texte suivi de la loi de Prairial, dite « de Grande Terreur ». Robespierre s’est fait de nombreux ennemis : après avoir été entendu par la Convention le 8 thermidor an II, il est guillotiné le 10, avec vingt-et-un de ses partisans. Robespierre est sans doute le personnage le plus controversé de la Révolution française. De Condorcet, il dira : « Qu’avons-nous besoin de ces hommes qui n’ont fait que des livres ? Il nous faut des patriotes qui se soient exercés dans les révolutions et qui aient combattu le despotisme ! »

Bibliothèque nationale de France

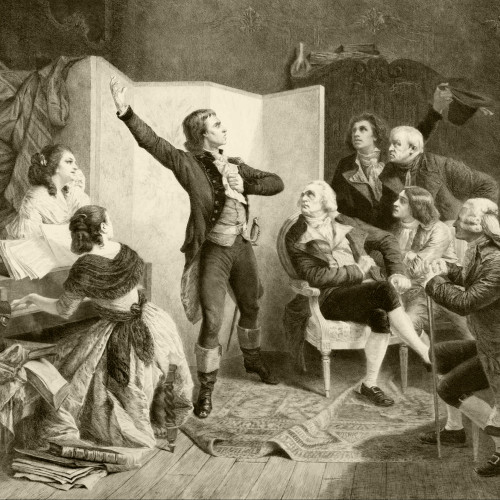

Un chant de guerre devenu hymne national

Quand éclate la Révolution, en 1789, Rouget de Lisle, officier du génie, est lieutenant. En 1791, il est en garnison à Strasbourg, où ses talents de poète, violoniste et chanteur le rendent populaire. Son Hymne à la Liberté est mis en musique par Ignace Pleyel et joué à Paris en septembre. Pendant la nuit du 25 avril 1792, il écrit les paroles et la musique du Chant de guerre pour l’armée du Rhin, à la suite de la déclaration de guerre à l’empereur d’Autriche. Entonné par le bataillon des Marseillais dans leur marche vers Paris en juillet 1792, ce chant devient l’Hymne des Marseillais, et finalement, La Marseillaise. Cet hymne connaîtra des fortunes diverses : interdit pendant l’Empire et la Restauration, il est à nouveau en faveur après la révolution de juillet 1830 et devient l’hymne national sous la 3e République (le 14 février 1879). Rouget de Lisle publiera ses chants en 1825 dans un recueil, Cinquante chants français avec accompagnement de pianoforte.

Bibliothèque nationale de France

André Chénier, le poète guillotiné

Né à Constantinople en 1762, André Chénier grandit en France avec sa famille. Très tôt, il s’essaie à la poésie en imitant Homère, Sapho, Virgile ou Ovide. Il se fait notamment remarquer par deux poèmes conformes aux ambitions « philosophiques » du temps, Hermès et L’Amérique, puis, sur un mode biblique, Suzanne. Sous la Révolution, Chénier, engagé dans l’action politique, se révèle un grand prosateur à travers brochures et articles. Rattrapé par son lyrisme, il publie l’Ode sur le Jeu de paume, dédiée « À David, peintre » (1791), et l’Hymne aux Suisses de Chateauvieux, deux pièces inspirées par des faits d’actualité : la première solennelle, la seconde ironique et vengeresse. Devenu suspect après le 10 août 1792, Chénier continue à agir et à écrire dans la clandestinité, poursuivant une lutte sans merci contre les jacobins. Il est arrêté et incarcéré en mars 1794. Jusqu’au pied de l’échafaud, il essaie encore sa lyre, mais il meurt sous la guillotine le 7 thermidor an II (25 juillet 1794), laissant une œuvre posthume, dont le recueil de poèmes inachevé Les Bucoliques, publié en 1819.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France