Éditeur, l'émergence d'un nouveau métier

Jusqu'à la fin du 18e siècle, l'imprimeur-éditeur – et plus encore le libraire-éditeur – sont les principaux acteurs de l'univers du livre en cumulant diverses fonctions. À partir de 1830, la fonction d'éditeur au sens actuel du terme voit le jour. Ni libraire, ni imprimeur, l'éditeur suit la publication depuis la conception du manuscrit jusqu'à sa diffusion, soucieux de faire connaître ses publications à un large public.

Mots-clés

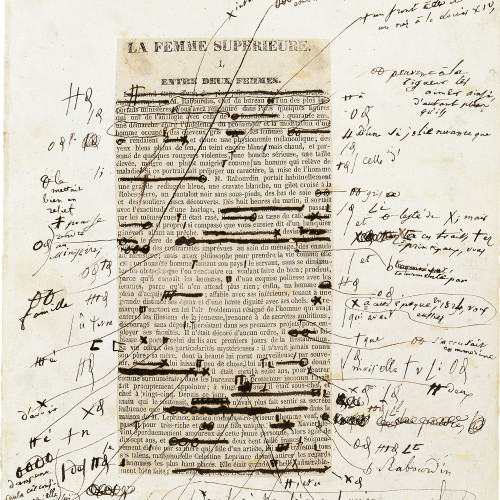

La Femme supérieure, première partie

Jusqu'à la fin du 18e siècle, l'imprimeur-éditeur – et plus encore le libraire-éditeur – sont les principaux acteurs de l'univers du livre en cumulant diverses fonctions. À partir de 1830, la fonction d'éditeur au sens actuel du terme voit le jour. Ni libraire, ni imprimeur, l'éditeur suit la publication depuis la conception du manuscrit jusqu'à sa diffusion, soucieux de faire connaître ses publications à un large public

© Bibliothèque nationale de France

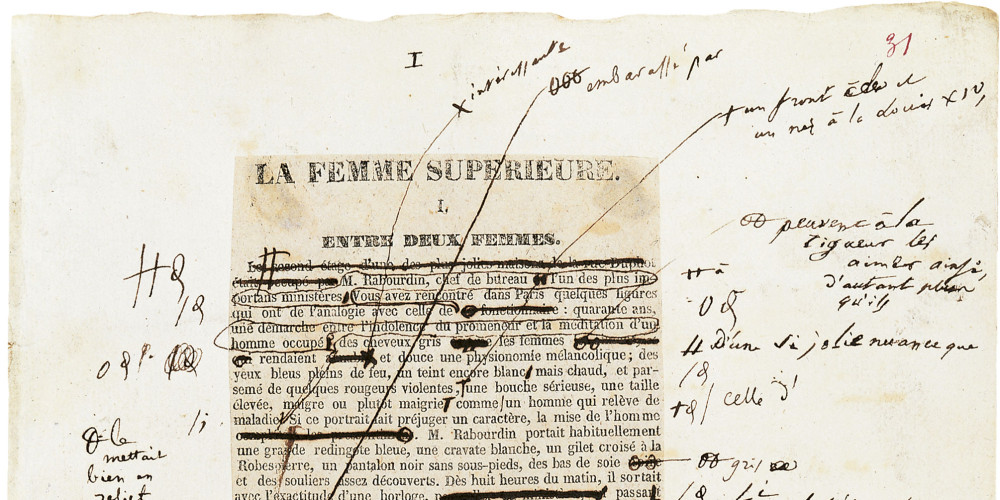

Le Corbeau et le Renard

Avec la mécanisation, il devient indispensable d'augmenter les tirages pour être compétitif. Des éditeurs entreprenants, souvent issus de milieux modestes, à l'écoute de nouveaux publics, prennent la tête des maisons d'éditions. Ils sauront développer l'édition populaire. Leurs noms nous restent familiers : Dalloz, Hachette, Calmann Lévy, Larousse, Fayard, Flammarion, Hatier, Nathan… pour citer les principales maisons nées au 19e siècle.

© Bibliothèque nationale de France

Collection d’ex-libris de Justin de Pas. Classement par ordre alphabétique. Lettre A-Lettre D

Les éditeurs créent, en 1847, le Cercle de la librairie, entre club et syndicat professionnel, pour rassembler tous les métiers du livre. Héritier d'une grande lignée de libraires- imprimeurs, Ambroise Firmin-Didot en est le premier président.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

« Les Censeurs » (Parisiens pittoresques)

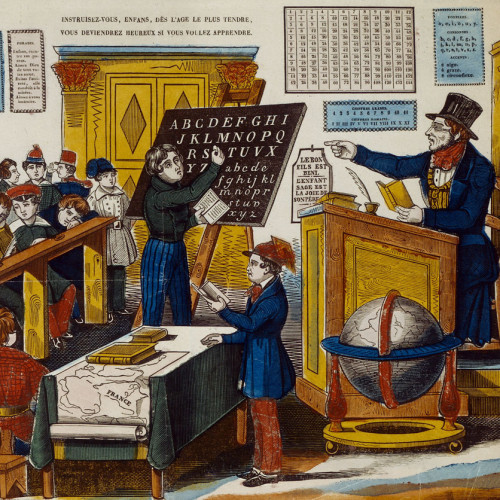

L'édition reste largement sous tutelle : Napoléon crée en 1810 une direction de l'imprimerie et de la librairie au ministère de l'Intérieur. Jusqu'en 1870, libraires et imprimeurs doivent être brevetés et assermentés, ce brevet étant affaire de bonnes mœurs, non de compétence. Si la censure préalable disparaît en 1815, il faut attendre 1881 pour que soit abolie la loi punissant « tout outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. »

© Bibliothèque nationale de France

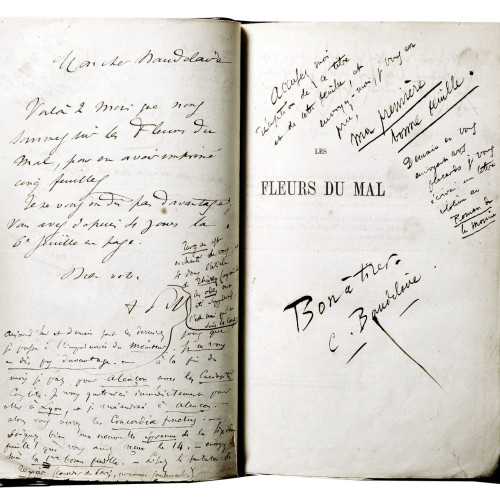

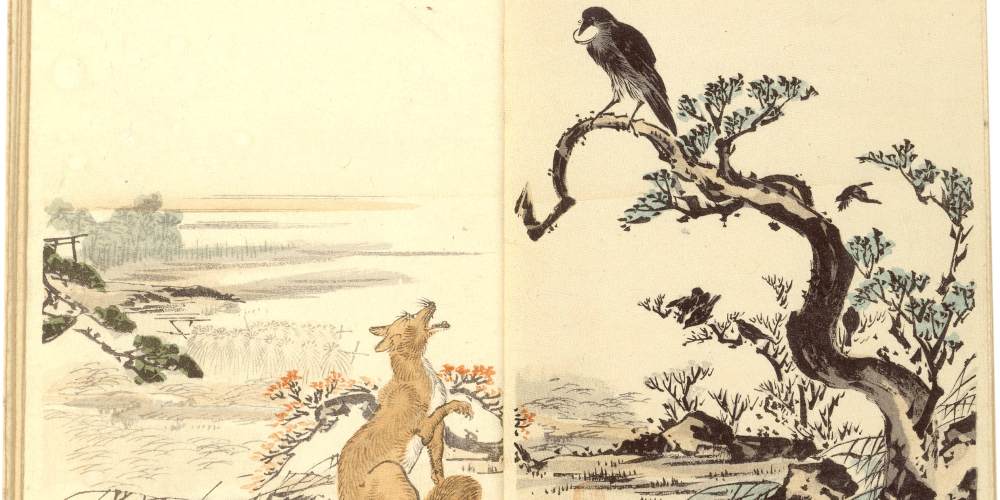

Les Fleurs du mal

La censure est fréquente. Madame Bovary, pourtant publiée avec des coupures, vaut à Flaubert des poursuites, ainsi qu'à son imprimeur. Baudelaire et son éditeur sont condamnés pour les Fleurs du mal.

© Bibliothèque nationale de France

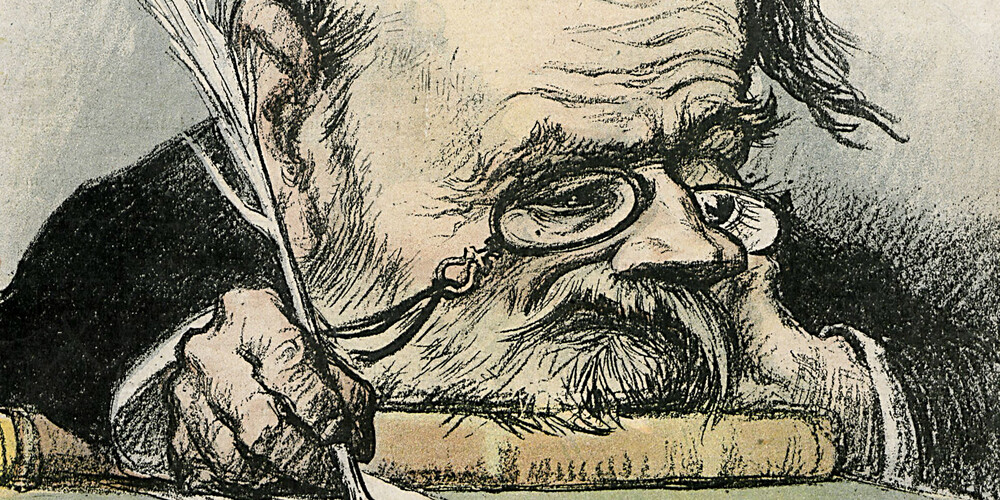

Zola par Léandre

Les nouvelles responsabilités de l'éditeur créent une tension avec ses auteurs. Les correspondances témoignent de ces querelles, souvent alimentées par des différends financiers. Ainsi Zola se brouille-t-il avec près de trente éditeurs. L'amitié qui lie Jules Verne à Hetzel fait figure d'exception.

Bibliothèque nationale de France

William Cobb, Le Prince Mouffetard. Feuilleton du Petit national

À la recherche d'un succès que l'augmentation des tirages fait espérer rémunérateur, les auteurs vont trouver dans la presse un sérieux concurrent du livre. Balzac, Eugène Sue, Georges Sand voient leur notoriété décupler par la publication de leurs œuvres en feuilletons.

© Bibliothèque nationale de France

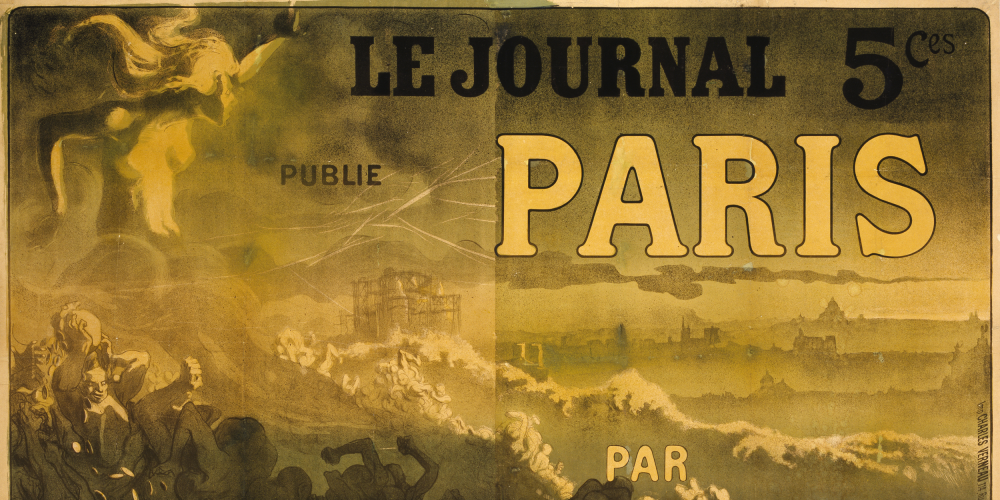

Le Journal publie Paris par Émile Zola

Créés en 1836, deux nouveaux quotidiens, La Presse d'Emile Girardin et Le Siècle de Dutacq, font une large place aux feuilletons et rencontrent un succès immédiat grâce aux prix bas que leur permet l'introduction de la publicité. Pour s'adapter à la concurrence de la presse, les éditeurs modifient leurs techniques de vente : certains vont publier leurs livres par fascicules. Les livraisons se multiplient pour maintenir le lecteur en haleine. La vente par fascicules rend abordables des ouvrages très illustrés.

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France