-

Album

AlbumLes hommes et la mer

-

Vidéo

VidéoDieux et héros grecs

-

Article

ArticleL’Océan primitif

-

Album

AlbumMille et un bateaux

-

Vidéo

VidéoLa mer médiévale

-

Article

ArticleLa mer, infranchissable ?

-

Album

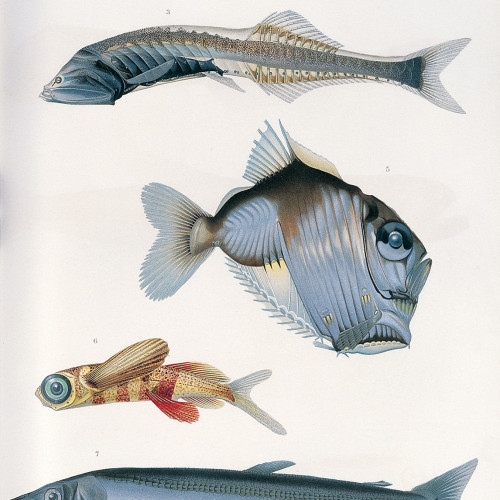

AlbumQue se passe-t-il sous la mer ?

-

Article

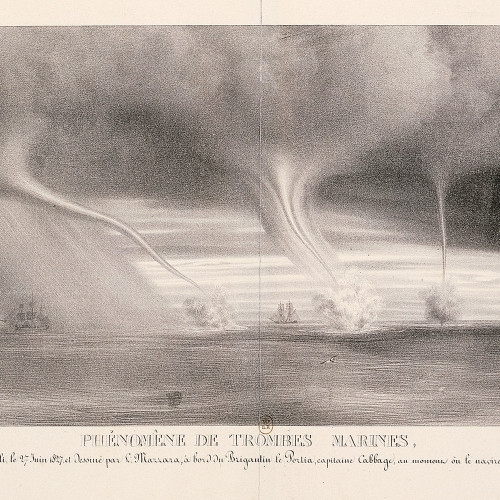

ArticleLa révélation des merveilles de la mer

-

Article

ArticleLa mer est-elle sans fond ?

-

Article

ArticleLa respiration de l’océan

-

Article

ArticleQuelle mer pour demain ?

Mille et un bateaux

Des trirèmes grecques aux immenses baleiniers, de l’arche de Noé à la caravelle des découvreurs, revue en images des bateaux dans l’histoire.

Mots-clés

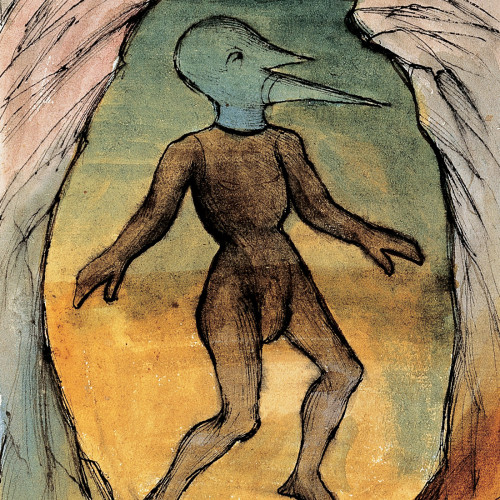

Ulysse et les Sirènes

Les sirènes apparaissent pour la première fois dans L’Odyssée, au 8e siècle avant notre ère. Ce sont des démons marins qu’Homère ne décrit pas, mais que les Grecs figurent comme des oiseaux à tête de femmes. La magicienne Circé met en garde Ulysse quand il s’apprête à la quitter : « Les sirènes de Homère. Elles charment tous les mortels qui les approchent. Mais bien fou qui relâche pour entendre leurs chants ! » Il lui faudra boucher les oreilles de ses compagnons avec de la cire. Et s’il veut entendre le chant sans céder au charme, Ulysse devra se faire lier au mât du vaisseau.

© The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0

Monnaie phénicienne frappée à Sidon vers 430 av. J.-C.

Ce sont les Phéniciens qui établissent les premiers, grâce à la qualité de leurs navires, un lien direct et permanent entre les deux extrémités du bassin méditerranéen. Dès le 9e siècle avant notre ère sont fondés Carthage et de nombreux autres comptoirs, dont le plus lointain est situé sur la côte atlantique du Maroc actuel. À cette époque naviguer consiste à caboter, c’est-à-dire suivre de près le littoral, d’escale en escale, sans perdre la côte de vue. On se guide au moyen des étoiles avec un empirisme qui se transmet aisément d’un marin à l’autre.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La mer, lieu de passage des invasions : flotte normande allant assiéger Guérande

À peu près contemporaine de la tapisserie de Bayeux, cette représentation d’une barque normande allant assiéger Guérande surprend par la détermination des guerriers, peu sensibles à la fragilité et au délabrement de leur embarcation (mâture brisée et voiles déchirées) ni à l’état de la mer, pourtant formée. Sur une mer très stylisée, le nombre des hommes en armes, debout sur plusieurs rangées, suffit à exprimer l’importance de l’expédition.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Grecs surpris par une tempête

Après le sac de Troie, les Grecs rentrent en ordre dispersé : la plupart feront naufrage, ceux qui atteignent leur patrie ne rencontrent que des difficultés et des ennemis. Ménélas veut reprendre la mer au plus vite tandis qu’Agamemnon reste pour sacrifier à Athéna. Les deux frères ne se reverront plus. Alors qu’Agamemnon, Diomède et Nestor rentrent sans trop d’encombres, Ménélas échoue en Égypte et erre huit années en Méditerranée orientale. Dès qu’il rentre à Mycènes, Agamemnon est égorgé par Égisthe, l’amant de sa femme Clytemnestre. C’est Ulysse qui connaîtra le plus long retour, le plus difficile : quittant Troie avec six cents hommes, il ne retrouvera Ithaque que dix ans plus tard, seul, devant affronter une foule de prétendants à son trône.

Nestor raconte à Télémaque les retours des Grecs après la prise de Troie : « Quand sur sa butte, enfin, nous eûmes saccagé la ville de Priam et que, montés à bord, un dieu nous dispersa, c’est Zeus qui, dans son cœur, nous médita pour lors un funeste retour… » (Od. , III, 130-329)

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Navigation à la boussole dans l’océan Indien au 14e siècle

C’est Jean sans Peur qui, vers 1410, a commandé à des artistes parisiens un recueil de récits de voyages faits en Orient aux 13e et 14e siècles (comprenant le voyage de Marco Polo), puis l’a offert le 1er janvier 1413 à son oncle Jean de Berry. Le récit du voyage de Jean de Mandeville, qui occupe les folios 141 à 225v de ce manuscrit, est un traité systématique sur les pays du monde en trente-quatre chapitres. Le texte, précédé d’un prologue, se divise en deux ensembles : le premier est une description de la Terre sainte et de l’Égypte s’achevant par un récit de la vie de Mahomet, le second est consacré à l’Asie, aux îles de l’océan Indien et à une partie de l’Afrique.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

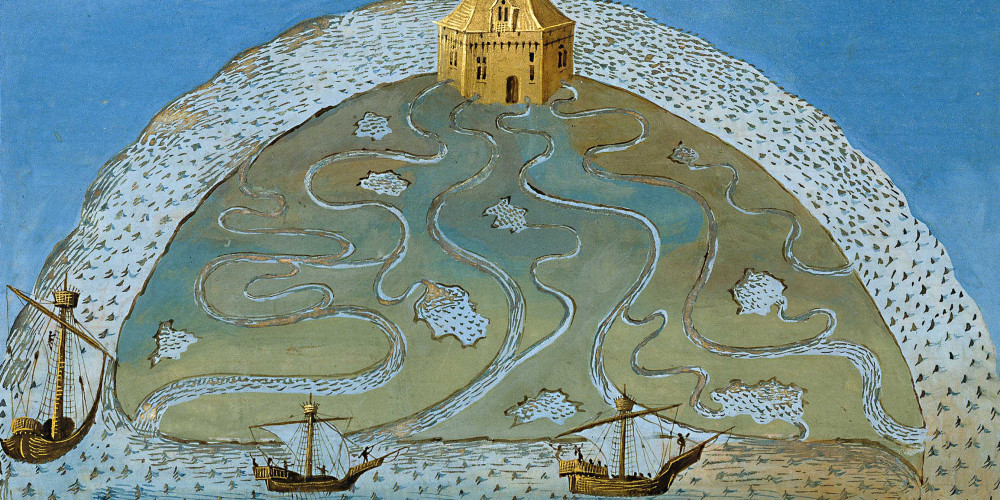

La Terre, ses fleuves et ses rivières

Le Livre des propriétés des choses s’imposa dans toute l’Europe comme la grande somme médiévale d’histoire naturelle, notamment par le biais de traductions vernaculaires. La version française fut commandée par Charles V à Jean Corbichon, qui acheva sa traduction en 1372. Elle donna lieu à de multiples exemplaires de grand format somptueusement enluminés. Celui-ci a été enluminé par Évrard d’Espinques et porte les armes de Jean du Mas, seigneur de L’Isle-Adam, conseiller et chambellan du roi Louis IX, mort dans la dernière décennie du 15e siècle.

Dans ce livre, plusieurs illustrations représentent la Terre selon la tradition « T dans l’O ». Cette mappemonde illustre le treizième livre, consacré à l’eau et à ses propriétés. L’océan et les mers, comme les fleuves, sont figurés en bleu. Au sommet se dresse, entre ciel et terre, la demeure dorée du paradis terrestre d’où coulent les quatre fleuves évoqués par la Bible.

Bibliothèque nationale de France

Hydrographie : la mer

Douce ou salée, ou encore empruntant à la terre des saveurs nouvelles, l’eau est essentiellement froide et humide. Elle est aussi « lourde et tangible », deux qualités qu’elle partage, à un moindre degré, avec la terre : la première l’oblige à tendre vers le bas, « à couler d’un lieu supérieur à un lieu inférieur » ; la seconde la rend sensible, perceptible aux sens, en particulier au toucher.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Nefs médiévales illustrant le chapitre « De l’hydrographie »

Si la construction navale progresse de façon continue au cours des dix siècles assignés au Moyen Âge, les embarcations restent longtemps faibles et fragiles. Jusqu’au 13e siècle, les bateaux sont mal armés pour affronter les grandes houles atlantiques. La galère, effilée et rapide, l’eau glissant bien sur son bordage à franc bord, a seulement 1,75 m de creux. La nef, à la coque plus profonde, a une silhouette uniformisée due à une coque arrondie aux deux extrémités sur lesquelles se déploient un château surélevé : celui de l’avant est triangulaire, celui de l’arrière est carré. Elle n’est munie d’un gouvernail que dans les années 1180.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Sainte Claire sauve des naufragés

Le tableau est l’œuvre du peintre siennois Giovanni di Paolo, qui, par son style poétique et original, compte parmi les artistes toscans du 15e siècle les plus significatifs. Il fait probablement partie - de même que d’autres épisodes de la vie de sainte Claire (1194-1253) - d’un retable qui à l’origine appartenait à un couvent de l’ordre des clarisses. Le tableau berlinois montre comment les voyageurs appellent Claire à leur secours, comment elle apparaît et comment elle conduit en sécurité au port le navire en détresse.

La mer est terrifiante : d’épouvantables montagnes de vagues occupent toute la moitié inférieure du tableau, furieusement fouettées par le vent, qui a déjà déchiré les voiles. Les marins se sont blottis tout au fond de la coque du bateau, tandis que la sainte tend vers eux une main secourable.

Naufrage

Cette scène, peinte par Giovanni da Fano, représente le naufrage de Sigismond Malatesta, l’un des épisodes qui inspira Basinio de Basini dans son poème épique consacré à la lutte de Malatesta contre Alphonse Ier, roi de Naples et de Sicile.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Tempête

À leur retour de Troie, les Grecs sont surpris par la tempête, manifestée surtout par les vents sur cette enluminure où la mer paraît fort peu dangereuse par elle-même. Contrairement à ce qu’assure le récit, les bateaux, tenus par leur ancre, ne semblent pas risquer le naufrage.

© Bibliothèque nationale de France

Jonas mangé par la baleine

Jonas, le prophète qui fuyait devant Dieu, apparaît au premier plan suppliant, puis jeté à la mer par ses compagnons et immédiatement englouti par la baleine ; à l’arrière-plan, en plus petit, on le voit rejeté sur la côte par l’animal. Cette enluminure est l’œuvre de Georges Trubert, qui travaillait pour René II de Lorraine. Le diurnal - bréviaire à l’usage des laïcs - dans lequel elle figure est d’une qualité exceptionnelle tant par ses illustrations que par son papier et son écriture.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La navigation à vue

Plus encore que la faiblesse des navires, les grandes difficultés au 16e siècle résident dans les lacunes de l’art de naviguer. En ce domaine, l’empirisme est de règle. Faire le point avec précision relève de l’exploit. C’est la limite de visibilité d’une voile sur l’horizon par temps clair qui détermine le « veues », l’unité de mesure de la distance en mer. Le souci de ne pas perdre de vue la terre guide ceux qui « se mettent en mer ». Cette navigation « à vue » ou « à l’estime » se perpétuera jusqu’aux grandes expéditions en haute mer.

Pierre Garcie, dit Ferrande, vendéen d’origine portugaise, est considéré comme le premier hydrographe français. Dans ce routier rédigé en 1483, et publié tout au long du 16e siècle (40 éditions recensées), il rassemble les éléments utiles aux navigateurs du Ponant (description des écueils et des routes, indication des distances et des ressources offertes dans les ports, etc.). L’ouvrage est complété de vues de côtes gravées sur bois qui, pour la première fois, trouvent place dans un livre imprimé.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le Déluge

Le récit du Déluge n'est pas isolé dans la littérature antique. Le récit le plus fameux est celui du déluge babylonien recueilli dans l'épopée de Gilgamesh. C'est à partir d'inondations catastrophiques du Tigre et de l'Euphrate que naît cette histoire épique d'un cataclysme universel décidé par le ciel pour châtier les hommes. Le thème est repris par le poète grec Pindare (6-5e siècles av. J.-C.) et le poète latin Ovide dans Les Métamorphoses. Mais le Déluge biblique marque aussi la fin d'une première ère de l'humanité. Il pourrait témoigner d'un très lointain souvenir de la montée des eaux lors de la dernière fonte des glaces, il y 17 000 ans.

© Bibliothèque nationale de France

L’arbre de vie en l’île Fortunée

Prendre la mer c’est aussi aller vers un domaine rêvé, telles les îles Fortunées dont parle Pline, où abonderaient arbres, fruits et oiseaux. Depuis l’Antiquité, elles marquaient traditionnellement le bout du monde. Au 6e siècle, saint Brandan, accompagné de quatorze moines, part dans l’Atlantique nord à la recherche d’un Paradis à l’Occident, celui d’Orient étant interdit par l’ange à l’épée de feu. Le récit de sa « navigation » est très populaire au Moyen Âge. Les îles de saint Brandan, associées aux îles Fortunées, sont identifiées aux Canaries lors de leur redécouverte en 1341.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Christophe Colomb s’élance vers les Indes

Christophe Colomb vogue vers l’Amérique, environné d’allégories de la mer.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Magellan entre dans le Pacifique

Cette gravure représente le navigateur en train de doubler la Terre de Feu et d’aborder l’océan dans lequel l’attendent des créatures merveilleuses. Magellan est vêtu en homme de guerre et muni des instruments de navigation, ce qui montre les compétences tant géographiques que militaires dont il devait faire preuve.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Cortès sauvé de la noyade par un Indien

En concentrant ses forces sur la recherche d’une route des Indes, le Portugal a laissé échapper l’Amérique. L’Espagne, elle, saisit la chance qui lui est offerte. Sans cesser de rechercher le passage qui lui ouvrirait la route des Indes, l’Espagne exploite sans attendre les nouveaux territoires dont la propriété lui est reconnue. Une liaison maritime régulière est établie à travers l’Atlantique, les convois pouvant atteindre jusqu’à cent navires. L’appât de l’or donne des ailes aux conquistadores. Leur cupidité n’a d’égale que leur cruauté. Trente ans suffiront à détruire les civilisations amérindiennes.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Navigateurs et cartographes néerlandais

Courbés sur leurs cartes et leurs atlas, emmitouflés dans de chauds vêtements de laine, conservant à portée de main leurs instruments de navigation, les marins bataves devinrent les plus experts navigateurs du 17e siècle.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

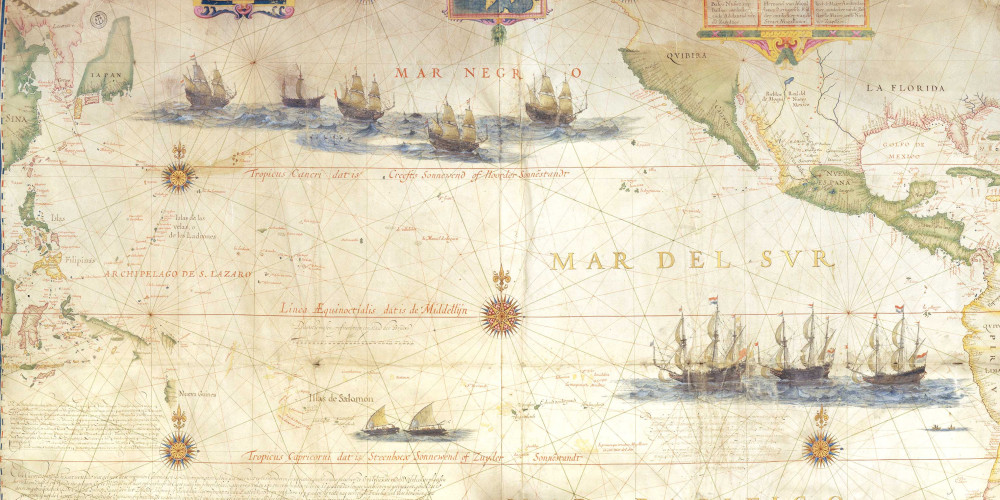

Mar del Sur

Ce superbe portulan illustre la connaissance que l’on avait, au début du 16e siècle à Amsterdam, du Pacifique, de son immensité et de ses dangers. En haut à droite figurent les trois découvreurs de cet océan : Balboa, qui le vit le premier (1513), Magellan, qui le traversa (1520-1521), et Lemaire, qui découvrit le cap Horn (1616). Les bâtiments malmenés par la tempête rappellent quelles tourmentes ont traversées les navigateurs qui, à la suite de Magellan, sont entrés dans la « mer du Sud ». L’Australie est absente, même si figure la côte découverte par Janszoon en 1605 ; l’emplacement du continent austral, qu’avait représenté Oronce Fine, est occupé ici par une mer démontée dans laquelle on aperçoit de grands « monstres » marins.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Projet de proue de vaisseau

De la gueule d’un poisson sort, sous les traits d’une divinité antique ou de Jonas, un homme portant deux flambeaux. Cette planche, « Ornements de la proue d’un vaisseau de 50 canons », est extraite d’un recueil de vingt-cinq gravures exécutées par Yves Le Gouaz et Jacques-Joseph Coiny d’après le dessin de l’artiste brestois Pierre Ozanne (1737-1813), maître dessinateur des gardes de la Marine et ingénieur constructeur. À l’invitation du ministre Bruix, il conçut ces projets pendant le congé de trois mois qu’il passa à Paris en 1798. Les proues sont ornées de figures de guerriers, de dieux de la mythologie, de têtes d’animaux et de poissons monstrueux : ces motifs relevant d’une imagination délirante ne furent jamais réalisés.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La rivière Tonegawa dans la province de Shimôsa (Sôshû Tonegawa)

Cette seconde planche fait partie des six estampes de la série reproduisant un paysage de rivière. Un pêcheur sur une barque s’emploie de toutes ses forces à relever son immense filet. Le regard du spectateur se porte tout particulièrement sur ce dernier dont la transparence des mailles laisse entrevoir le rivage d’en face. Cette idée de Hokusai fut très prisée à l’époque au point qu’elle fut reprise par certains de ses pairs.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Chôshi dans la province de Shimôsa (Sôshû Chôshi)

Ce chef-d’œuvre de la série est l’un des rares exemplaires qui soit parvenu jusqu’à nous. La vue de ces bateaux de pêche sur une mer démontée rappelle immanquablement la Grande Vague, bien connue de tous. Avec son dynamisme et sa puissance, l’art de Hokusai atteint ici la perfection.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Pêche à la baleine dans les mers du Sud

À la suite des Basques, les Anglais et les Hollandais s’engagent à la chasse à la baleine dans un contexte d’affrontement avec la France pour la domination des grandes voies maritimes. Les baleines sont alors particulièrement recherchée pour leur huile dont on fait du savon. À la fin du 17e siècle, ce sont les colons de la Nouvelle-Angleterre qui deviennent les grands chasseurs de baleines.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Navire baleine en panne pour secourir ses embarcations chavirées par une baleine

L’âge d’or des baleiniers américains commence en 1835 et va durer vingt cinq ans avant que le cétacé ne se fasse plus rare. Le baleinier partage sa vie entre l’attente et la peur, la solitude et l’exaltation. Soumission aux éléments naturels et rencontre terrifiante entre l’homme et l’animal, la chasse à la baleine a beaucoup influencé et intéressé les écrivains des 19e et 20e siècles.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France